明代中后期的祝寿文化活动越来越丰富,庆寿的内容由静态到动态

#历史开讲#

明中后期的祝寿文化,在内容上不断与日俱增。寿序兴起于元朝,在元朝文人文集中可看到关于寿序的记载,发展至明朝寿序逐渐成为滥觞,一种新的社会现象是开始为女子写寿序,一般盛行为官员的母亲孺人、贤内写称颂性的文字。

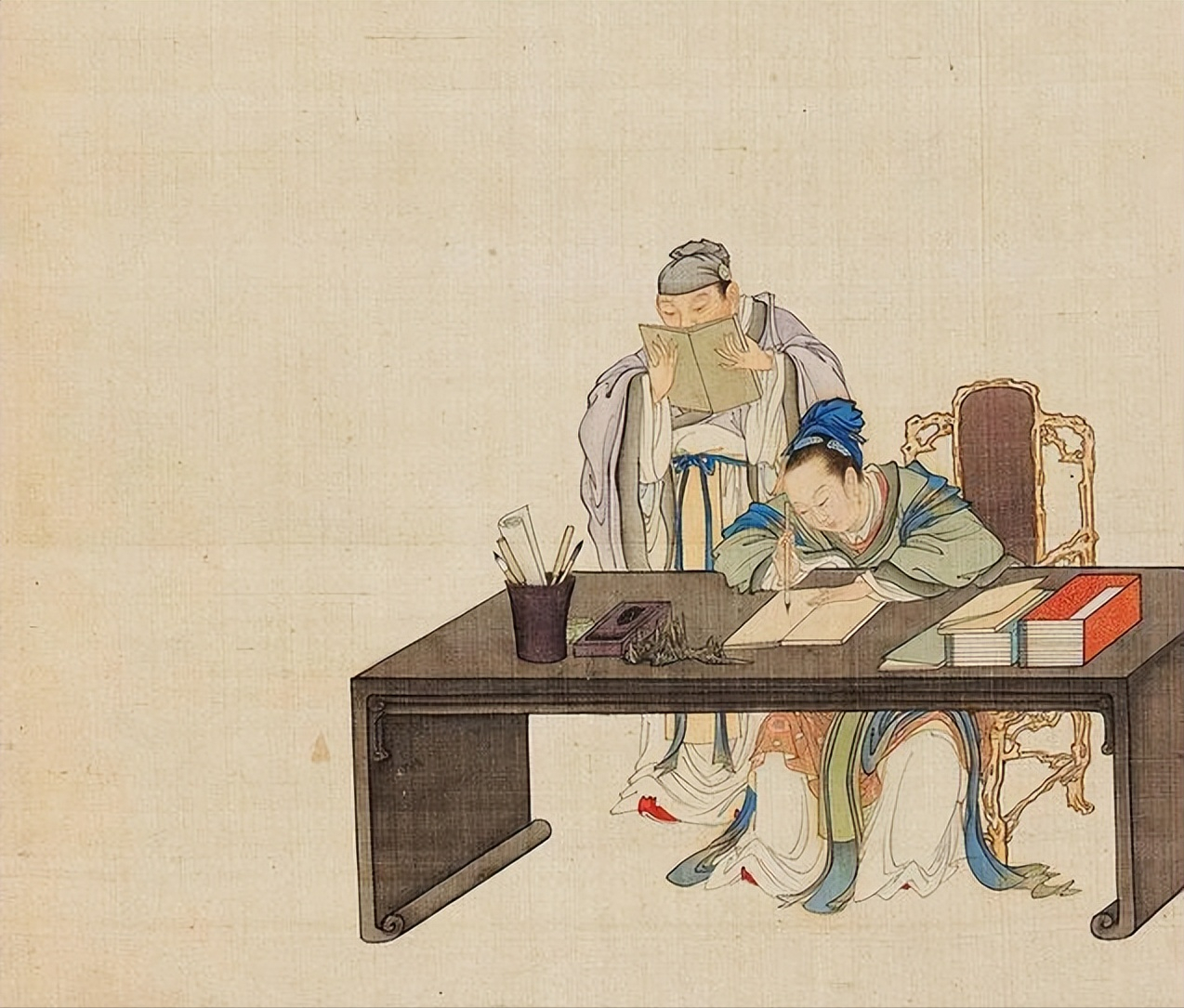

经梳理明人所写的寿序,笔者发现寿序、寿诗等庆贺文字亦或书写文章的风气,自正德朝开始出现变化,由原来秉笔直书的优雅文字变为满篇谗言,专为歌功颂德的语言。

明中晚期,寿序、寿诗的书写套路多有迹可循,被祝者的个人品德或事迹、写寿序的缘由以及两人的关系为一篇寿序不可缺少的内容,寿序中所阐述的歌颂内容有时多不为人所信,只是运用模板而已,即便如此,仍受到社会更阶层人士的喜欢,这类称颂性的文字祝寿时必不可少,明中晚期社会上呈现出不在乎寿序质量,只在乎寿序数量的祝寿文化,是特有的时代产物。

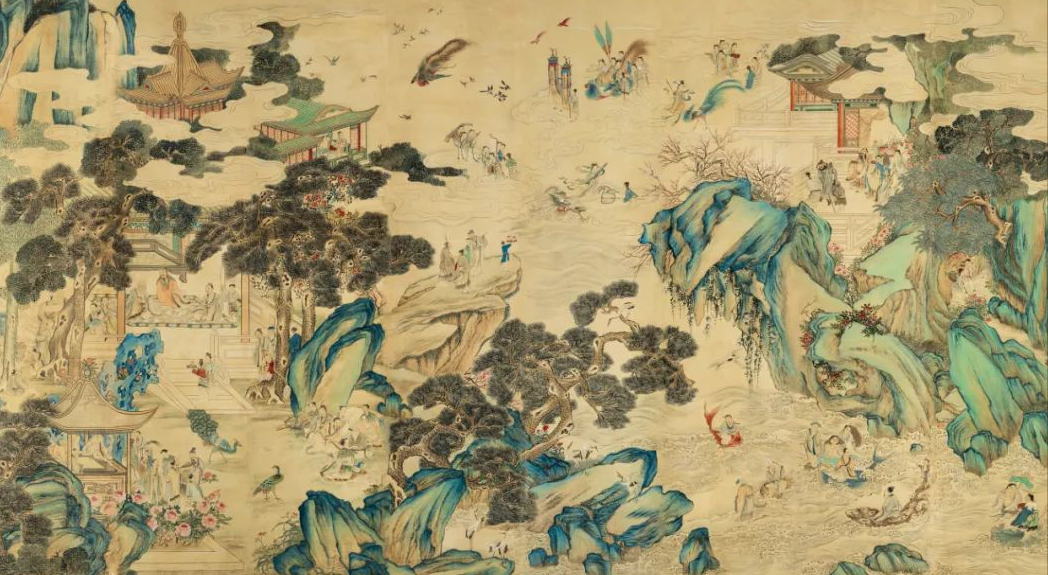

明中叶以后流行的做寿文化现象中,除了寿词满堂的风气之外,还存在一种“图像”式的作品即寿图。寿图在宋代时已出现,时至明代已不再送寿星图,而是图像多元化,与宗教、修行和延寿结合在一起,逢人庆寿时,前来祝贺的宾客会送一幅寿图,因个人的好德、修行祝者希望过寿的人能够像寿图所呈现的图案一样延年益寿,寄予吉祥的祈愿。

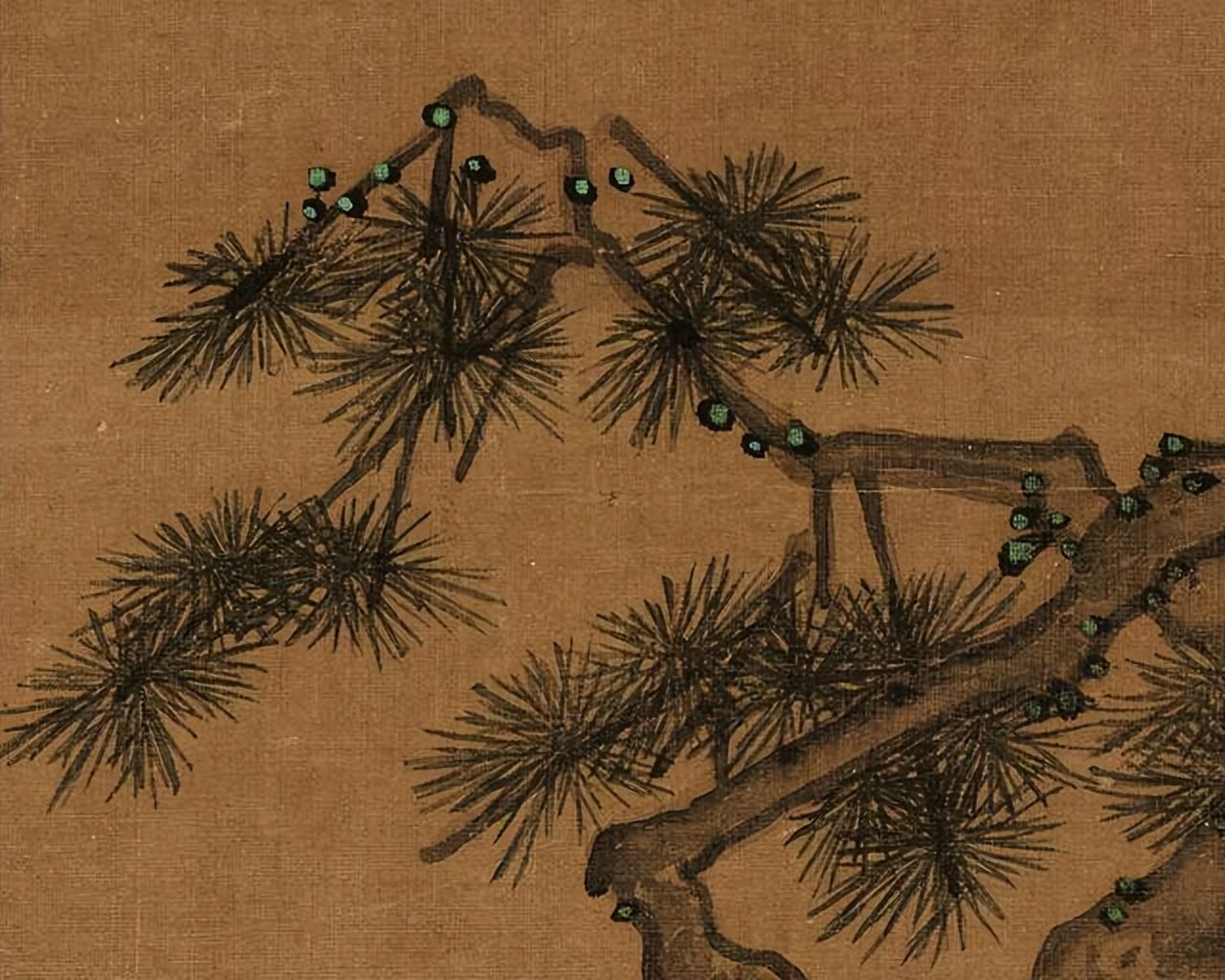

寿幛与寿屏流行于明代晚期,寿屏、寿幛的样式多在卷轴上镌绣“寿”字样,受崇奢风气的影响,寿幛多用金丝绒线绣制而成,以表贵重,这是以往不曾有过的社会现象,时至明晚期时人已普遍接受,不以为怪。

祝寿出现于魏晋南北朝时期,由最初不定期的献酒上寿发展为每年到周岁那一天举行的庆贺活动。明代以前,那时人们的祝寿观念并非真正旨义上的庆贺生辰,而是赋予庆寿各种生命上的意义。在传统中国,孝道乃是儒家伦理道德之本,魏晋南北朝时期人们的祝寿观念,探其内涵同样离不开孝道的指引,时人通过具体的庆寿活动将孝道内涵具体化、感性化。古代,将母亲生产的日子称为“母难日”或“父忧母难之日”,可见十月怀胎是件极其危险的事。

源于此再加之孝道使然,魏晋时期祝寿的主角为父母,时人祝寿的意图即是感谢父母辛勤的养育,并为父母祝福。中国人祝寿的风气虽起源于魏晋时期,但发展至唐代才流传开来,到了唐代,祝寿旨趣发生了由感恩父母到祈福自己的历史性转变。人们对死亡以及短命始终抱有恐惧、蒙蔽的负面态度,对生命的渴望与敬畏是此时祝寿活动产生与盛行的集中体现。短命的威胁驱使人们希望通过一些庆寿行为来延年益寿,如设斋讲经、祭祀祈福这类宗教性的活动。

有明一代,以明朝中后期为时间节点,其社会无论在制度上、经济上及思想上都发生了很大变动。商业经济与城镇的发展打破了明初以往崇尚节俭、淳朴的社会风气。自正德年间开始,崇奢、“好面”的奢侈之风渗透到明中晚期日常生活中的各个方面,此时祝寿成为一种奢侈性的讨论,特别是在经济发达的地区。

回顾明朝以前的祝寿文化,我们只是了解到皇帝、官僚大臣或名门望族庆寿时的情况,对于庶民大肆庆贺的场面却鲜有提及,并对祝寿年龄有严格的限制,六十方可称寿。所以我们可以说明代以前祝寿是存在阶层性的。

到了明代,文人文集中以及笔记、小说中所记载明人祝寿的史料,绝对数量多于唐至宋时期,其所记载的内容也不仅仅局限于士大夫阶层。据笔者不完全统计,在400篇寿序当中,其中为庶民写寿序的就有177篇,占44.25%,另223篇为记述士大夫阶层,占55.75%。这表明明代祝寿的身份阶层被打破了,出现士大夫为庶民写寿序、为庶民祝寿的社会现象。

明中叶以后,程朱理学受到质疑,一些思想家开始关注人的价值。随着自我价值认知的不断提高,袁黄《了凡四训》为这种思想的集中体现,此时人们相信通过自己的善举、修行与好德即可延寿,这是明中后期特殊社会背景下形成的较前代不同的祝寿观念。

当人本身的欲求得到关注时,追求享乐之风随之而来,庆寿作为一种体现其价值的方式逐渐受到重视,社会上出现了四、五十岁谓之“满十”的庆寿风尚,打破以往祝寿在年龄上的限制。当崇奢之风与及时行乐思想发生碰撞,“今朝有酒今朝醉”的观念在明中晚期的社会中应运而生,此时庆寿活动与祈求寿命相分离,它更趋近于我们当今的祝寿意愿,单纯地为了庆祝生日而庆贺,不再寄予祝寿于生命上的意义。

明代承接宋元以来的庆寿文化,更进一步发展。明中晚期社会上无论是经济发达的江南地区,亦或边区地域,莫不做寿。笔者透过爬疏明代文集中所记载有关庆寿的信息,得知迄至明代,上至官僚、下至百姓,无不重视庆寿,此时做寿已成为全国性的活动。庆寿活动在崇奢社会风气的渲染下,逐渐成为奢侈性的讨论,也是一种人际关系的展示。而在祝寿活动的内容上,随着时间的演变也在不断积累。寿序兴起于元朝,至明代已成滥觞,而为女子写寿序则是明代新出现的社会现象。

在明代盛行的庆寿文化中,寿序、寿诗等歌颂性的文字必不可少,通过对寿序内容的比较分析,笔者发现寿序的写作模板有迹可循,其大多采用“活套”的写法,把已有的寿序更换名字、更换个人事迹、再说明写作的缘由即可完成,多夸大其词,布满谗言,被时人称作“污秽之词”,可以说是明中晚期特定社会背景下的时代产物,即便如此仍受到各阶层人士的喜爱。另一方面,这也为许多文人墨客在经济上提供了润笔的机会。

明中晚期的祝寿文化,从重视称颂性的庆寿文字到送庆寿图、寿幛、寿屏等图象式更直观的礼物。宋代就已出现送寿图的活动,发展至明代只是很少送寿星图了,更多是与宗教、修行、延寿的寓意结合在一起。此时寿图的图案已不再单一,大多离不开福禄寿的历史典故或宗教的神话故事,赋予其延寿、修行的吉祥祈愿。寿屏、寿幛大约兴起于明代后期,这时寿幛的样式多用金贵的红线或丝绒线绣制寿字和图案,时人起初以为怪事而后则普遍接受。

明中晚期,庆寿内涵逐渐由静态走向动态,进而庆寿与演剧、乐舞相融合。明初庆寿演吉祥戏娱兴,多发生在宫廷贵族阶层,元明鼎革时期,明朝人受少数民族的庆寿元素所影响,承接庆寿伴有戏曲尽兴的庆寿文化,祝寿时使用的演剧题材多为神仙庆贺的历史故事。明中期特定的社会背景下,催生了仕宦家庭蓄养家班的现象,适逢祝寿等喜庆节日侑酒演剧是常有的事,乐舞与庆寿相结合的方式逐渐向社会中下层移动,地不分区域,人不分阶层皆出现庆寿时用演剧、乐舞增添喜庆气氛,明人日记中多有体现。

在以往对祝寿文化的研究中,人们更多是笼统地对中国古代祝寿文化的研究,学界很少有学者对明代的祝寿文化进行剖析。而明朝,特别是明中后期在此前后的社会风气表现出相当大的差异,其渗透到日常生活的各个方面,祝寿这件事也展现出了独有的社会特征。

明中后期,庆寿是突破地域、突破年龄、突破阶层的全国性活动,而做寿的差别则在于富裕的程度。庆寿的内容也由静态到动态,由文字到感观,这是明中后期所特有的时代产物。当然,就明中后期的祝寿文化研究而言,本文仍有很多不足之处,在写作过程中,由于笔者个人能力有限,仍需搜集更多、更全面的史料来论证,本文的不足之处日后还需改进以备完善。

李显为何没有清算武则天:武则天留有退路,李显很仁孝

武则天共生有4子,在武则天杀儿子是真的吗一文中,我们介绍过武则天毒死了长子,杀死了次子,最后更是成为女皇帝,夺取了李家江山。然而武则天退位,三子李显继位后,不仅没有清算武则天,整个武氏家族都没有被清算。对此,很多人好奇李显为何没有清算武则天?其实并不复杂,一是武则天留有退路,二是李显很仁孝,三是有用到武家的地方。李显为何没有清算武则天我要新鲜事2023-05-11 07:14:500002唐朝奸臣许敬宗为什么能善终,唐太宗和许敬宗对话

许敬宗是唐朝位高权重的奸臣,他在皇帝面前是一副讨好的样子,所以可以一路平坦顺风顺水,最后也得到了善终老死在家乡。但许敬宗背地里却是个虚伪的小人,篡改历史,为了小妾流放儿子,甚至为了钱把女儿嫁去外族。一、奸臣许敬宗的结局我要新鲜事2023-03-13 06:59:000000三国演义中火烧赤壁究竟是谁的功劳(周瑜是关键人物)

在三国演义中,赤壁之战堪称为一场战略峰回路转的较量,而火烧赤壁更是成为了其中最为经典的一幕。然而,这一战役的功劳究竟归属于谁呢?在历史和小说中,对此有不同的解读。从三国演义中的角度来探讨,火烧赤壁周瑜是关键人物。1、周瑜:谋略布局的关键人物我要新鲜事2024-03-16 15:51:240004忽必烈为什么对付不了一个小小的汗王(海都的灵活战术)

忽必烈对付不了一个小小的汗王是因为保守派的联盟和海都的灵活战术。忽必烈,作为蒙古大汗,曾经击败了汗位争夺者阿里不哥,建立了元朝,并成功征服了南宋,统一了中原大地。然而,他面对着海都汗的叛乱时,却陷入了困境,无法平息叛乱,直至去世。我要新鲜事2024-02-19 18:34:170008鸿钧老祖之上还有谁:鸿钧老祖为道教始祖(神话体系开端)

在小说《封神演义》所塑造的宇宙中,鸿钧老祖是堪比盘古一般的存在,也就是所有神话体系的开端。因此就地位而言,鸿钧老祖之上再没有其他神可以与其匹敌,但是就神力而言,后起之秀中有一个成就比得上鸿钧老祖的,那便是鸿钧老祖的弟子元始天尊。元始天尊得到了鸿钧老祖的真传,并且帮忙开辟了封神宇宙其他人物的故事线,成就很高。一、鸿钧老祖为道教始祖我要新鲜事2023-05-10 20:37:060000