1960年记者质问周恩来:为何说西藏是中国的?总理一比喻轻松反击

1960年4月25日,在新德里总统府圆柱厅,一场声势浩大的记者会即将开始。

这场记者会原本的主角应该是周恩来与印度总理尼赫鲁。他们将一起探讨中印边界的西藏问题。

不料,尼赫鲁拒绝了这个提议,只剩下周恩来一人参加记者会。

会议中,有一位英国路透社的记者尖锐提问:

“请问,原本属于别人的东西,认为有什么资格和必要去讨论这东西的归属吗?”

周恩来不慌不忙回应道:

“如果一个强盗夺走了别人的东西,那么原物的主人不该向强盗讨还吗?”

记者得意至极,忙说:“你敢说印度是强盗!”

听到这话,周恩来又从容不迫给出了回应,令全场哗然!

他究竟说了什么?在这场记者会之前,又发生了什么?

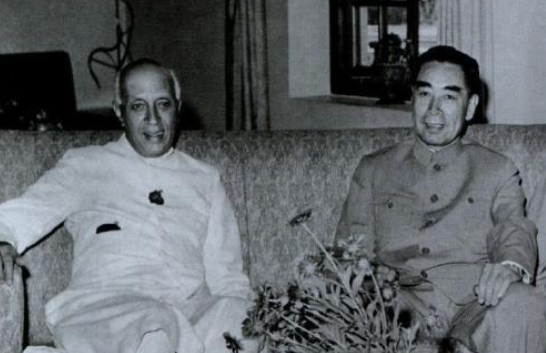

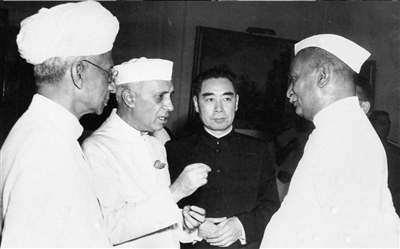

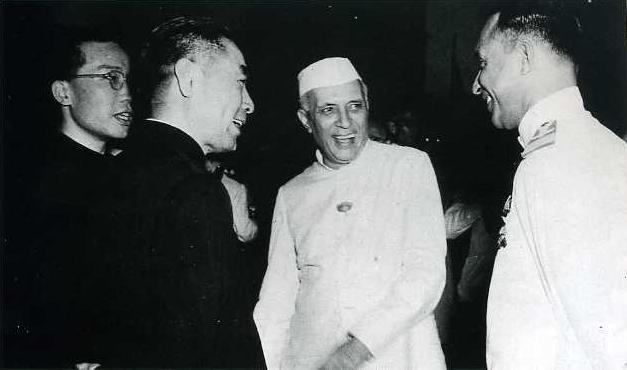

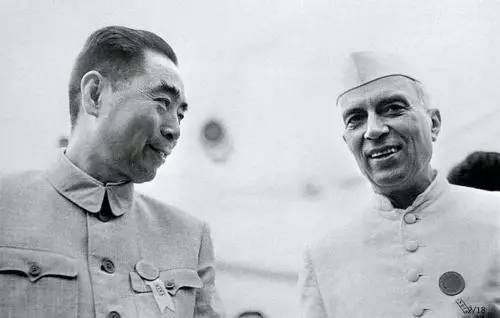

(周恩来与尼赫鲁)

(周恩来与尼赫鲁)

这首先要从中印边界的悠久历史说起。

印度接壤新疆与西藏,是中国最重要的邻国之一。

过去,两国之间从未正式的划定过边界,只是依照习惯,有一条根据双方行政管辖而形成的界线。

一直以来,两国居民依线分居两侧。

这种情况,持续到了19世纪中叶。

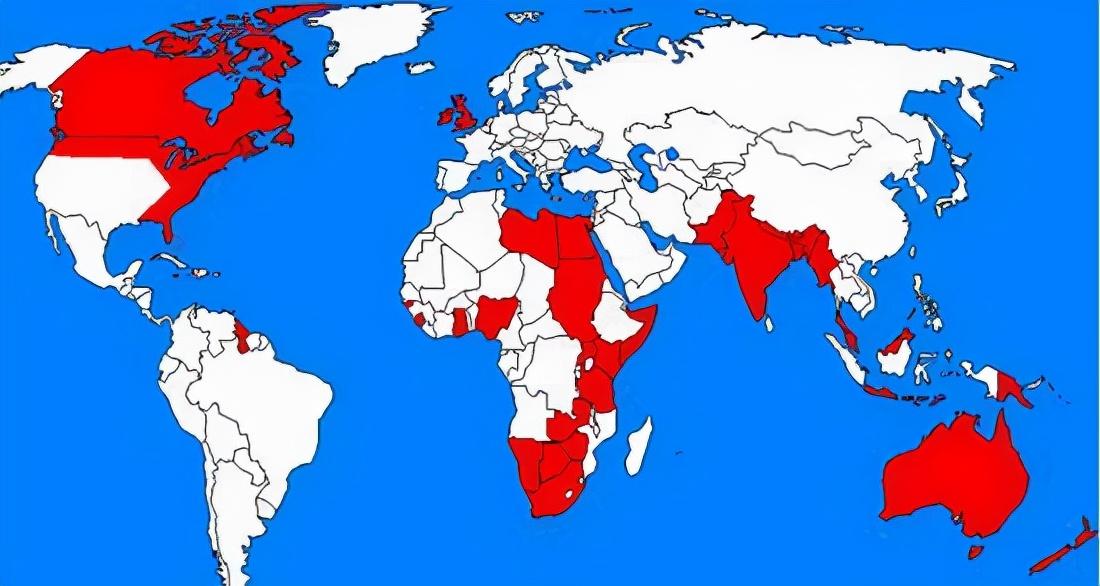

随着英国的殖民入侵,这种和平被打破了。

英国试图以印度为原点,向中国进行领土扩张,从而制造了许多中印边界纠纷。

久而久之,便成为了历史遗留问题。

(英国殖民入侵)

(英国殖民入侵)

在新中国成立两年后,以阿沛·阿旺晋为首的西藏地方政府代表团终于在当年4月下旬抵达北京,签订《十七条协议》。

至此,西藏和平解放。

但是,过去留下的许多问题,并没有因此而解决。

对于中国而言,想要西藏稳定与和平的发展,必然要先处理好与印度的问题。

因此,周恩来曾经就印度在西藏的特权和边界问题,进行了多次的交涉。

(周恩来)

(周恩来)

英国曾在西藏拥有诸多特权。后来,印度摆脱了英国的殖民统治,却在获得独立的同时继承了一部分在藏特权。

比如,英国曾在1908年的通商协议中规定,英印政府有权力在西藏驻兵,并且可以经营电话、电报与邮政服务。

这种行为引起了中方的强烈不满。

如今西藏已和平解放,是中华人民共和国的一部分,这便是损害中国国家主权的行为。

(英国殖民印度)

(英国殖民印度)

西藏和平解放后没多久,周恩来就接见了印度驻华大使潘尼迎。

1952年6月14日,周恩来提出,这是历史遗留问题,因此协商是解决中印两国西藏问题的首要原则。

第二年年底,印度代表团来到北京谈判,周恩来再度接见,并发表了重要的讲话。

在谈及中印两国的未来时,周恩来极为诚恳表示:

“我们相信,中印两国的关系会一天一天地好起来。某些成熟的,悬而未决的问题一定会顺利地解决。”

(中印关系)

(中印关系)

周恩来率领西藏地方政府组成“中印谈判委员会”,从1954年1月开始,进行了四个月的艰苦谈判。

最终签订条约,撤走了印度政府的驻军,同时折价收回了印度在西藏经营的驿站与邮电企业,效果卓著。

“凡是特权必须取消,但按需要可保留某些不损害我主权的传统习惯。”

周恩来正是秉持着这样的原则,处理了印度在西藏的世袭特权。

然而,两方在有关边界的问题上仍然争论不休,没能达成共识。

直到1959年,第一次武装冲突爆发了。

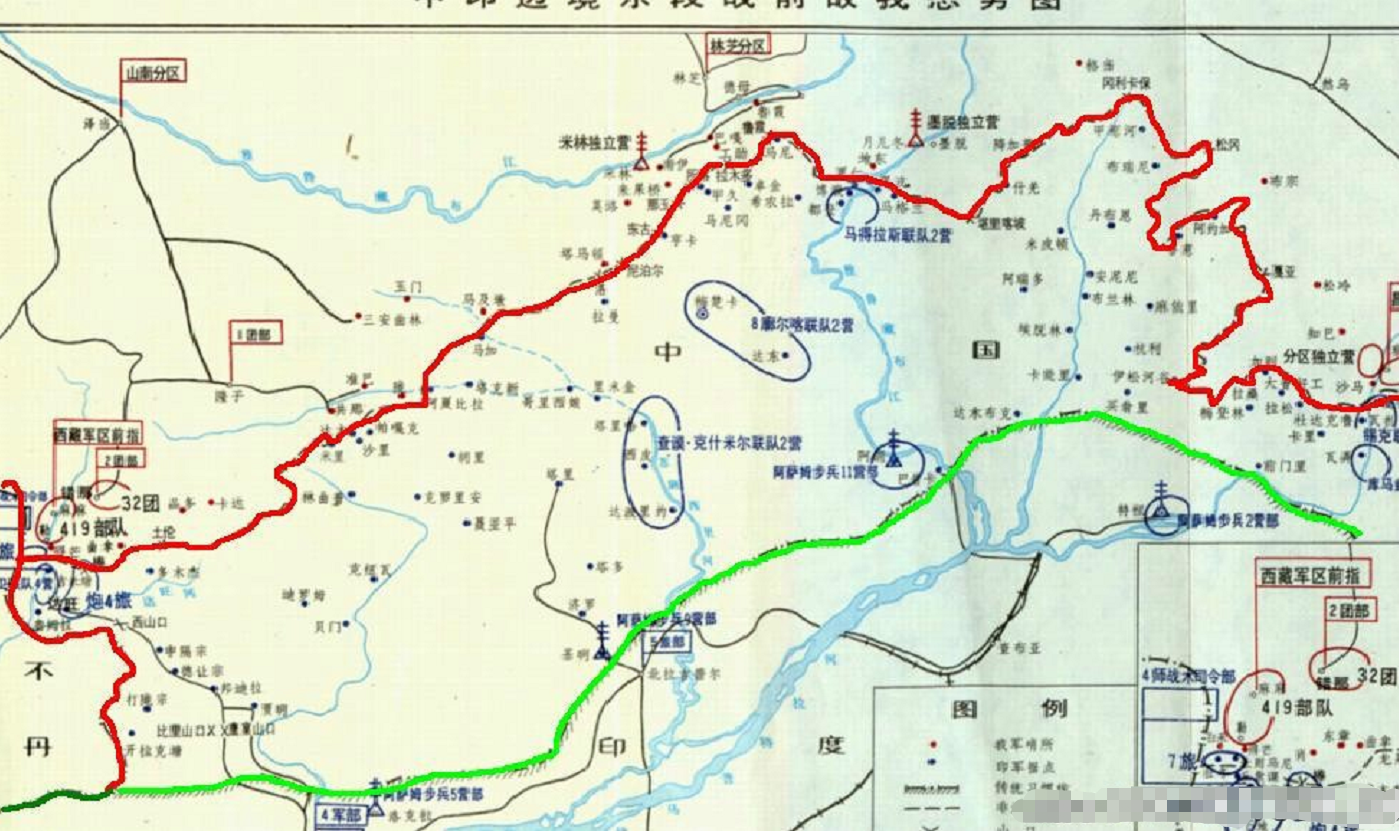

(对印自卫反击战)

(对印自卫反击战)

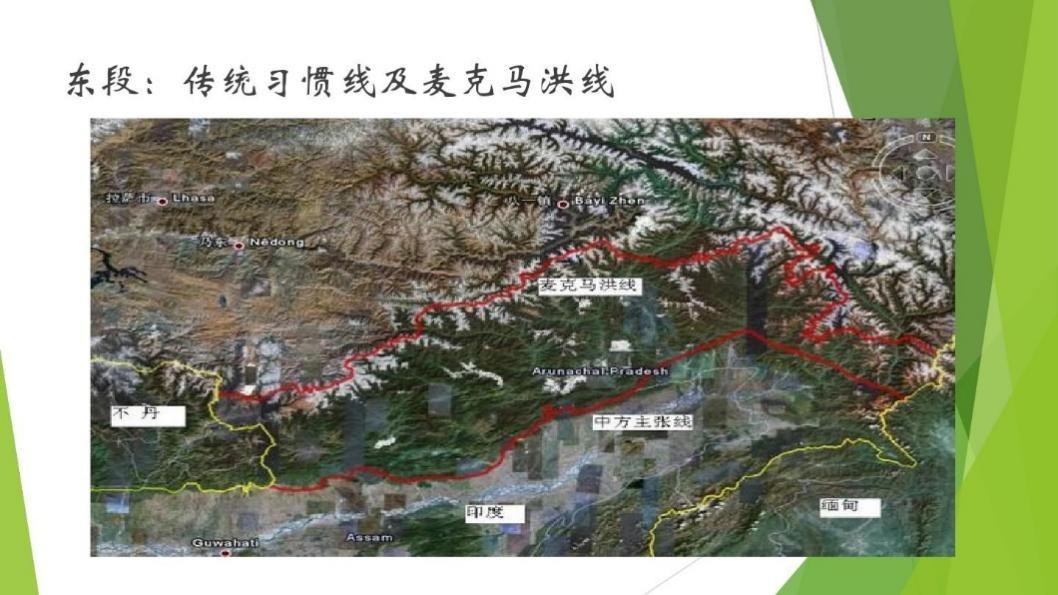

中印有关西藏的边界冲突与一条线有关,那就是大名鼎鼎的“麦克马洪线”。

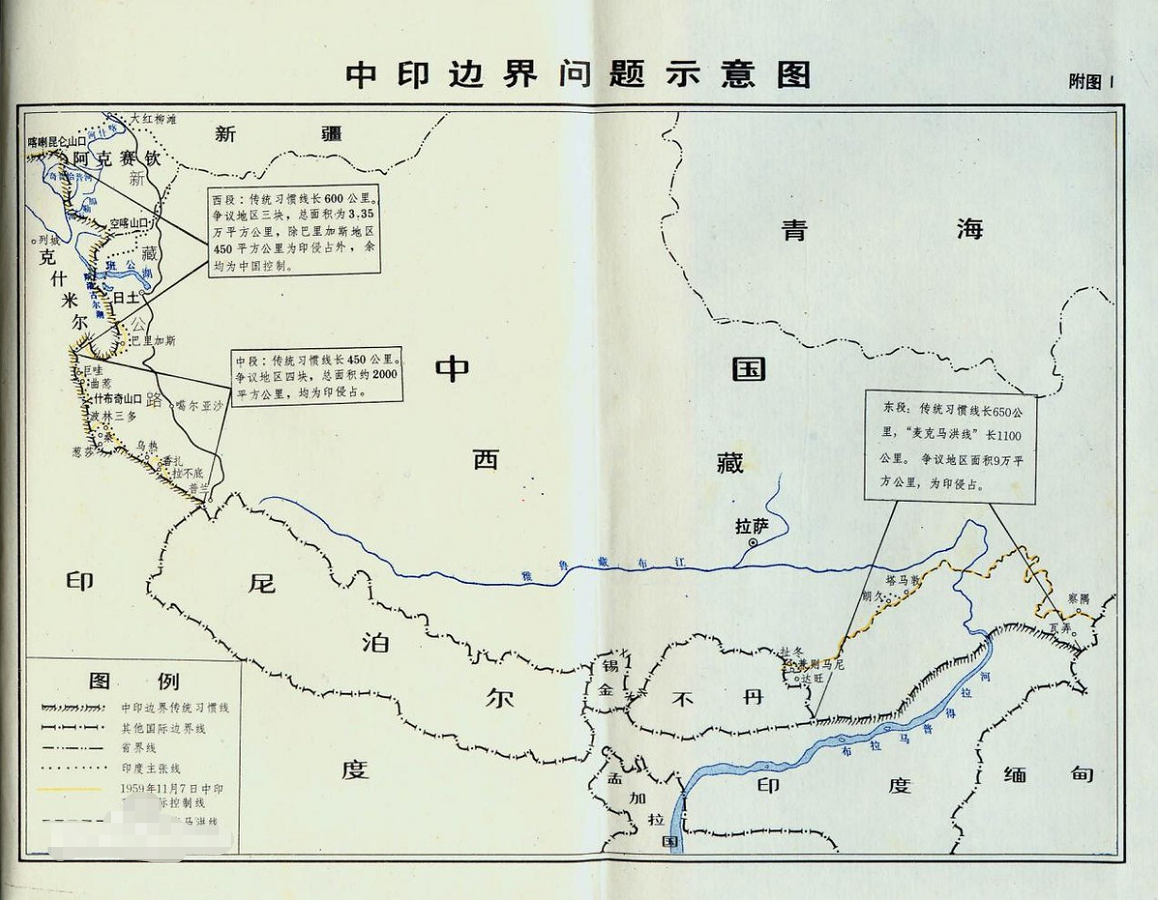

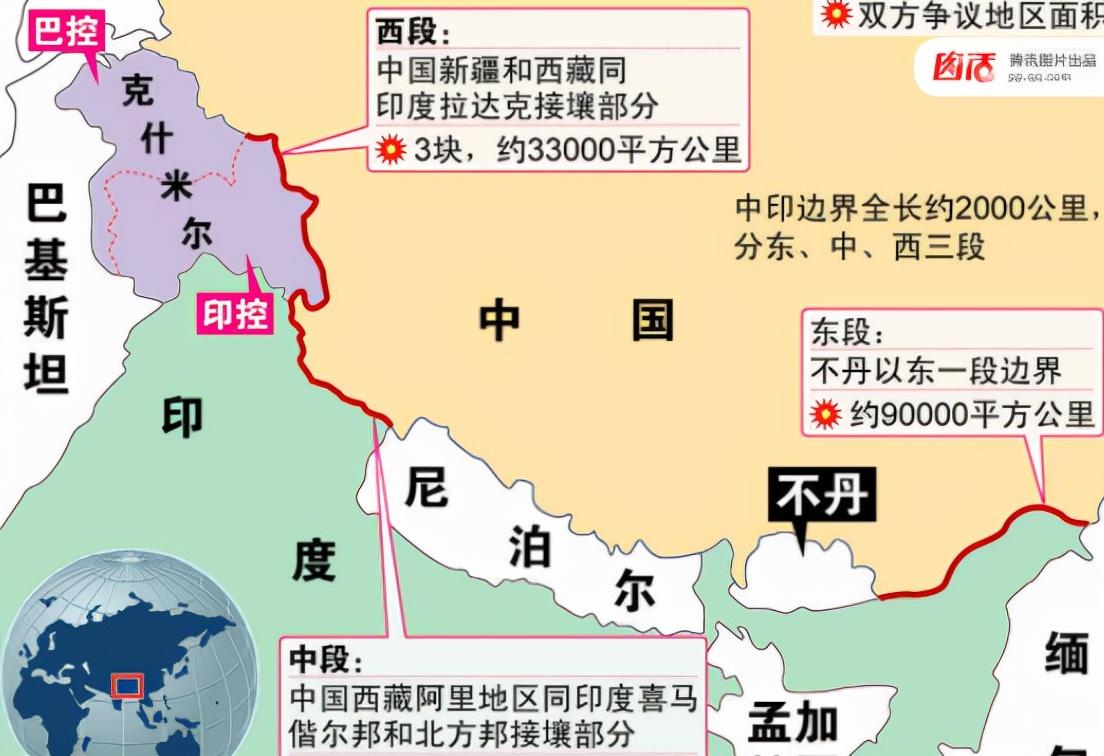

摊开地图,我们可以清晰的看到:中印边界全长大约有两千公里,自西向东一共可以分为三段。

争议主要集中在东段。

(麦克马洪线)

(麦克马洪线)

东段范围很广,牵涉国家众多,指的是中国、印度、不丹三国交界处至中国、印度、缅甸三国交界处的一段。

印度1954年,出版了官方地图。

在这份地图中,他们将传统习惯线以北的九万平方公里土地,划入了自己的版图。

这引起了中方的强烈抗议。

但印度认为,这是“已定界”的土地,依据便是那条历史遗留下的“麦克马洪线”。

(麦克马洪线)

(麦克马洪线)

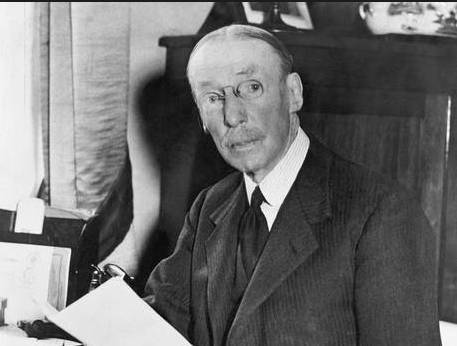

根据旧的说法,这是在1914年西拉姆会议上划定的一条的边界线,以英方代表威廉·亨利·麦克马洪命名。

但实际上,这条线是在西拉姆会议之外划定的,由英国政府代表和西藏当局隐瞒中国政府在德里用秘密换文的方式形成。

(麦克马洪)

(麦克马洪)

要知道,无论是当时的中国政府,还有后面的任何一届政府,都从未承认过这条“麦克马洪线”。

更有意思的是,当时的英国也迟迟没有公开这条线,直到1936年才被第一次提及。

相对于印度方面提出的“已定界”,中方则明确表示这里“未定界”,还给出了充分的“物证”。原来,1929年以前,英印出版的地图和中国的地图画法大致相同,即便往后画法有所改变,但地图上依然使用了“未定界”的标注。

如此一来,所谓1914年的“麦克马洪线”便成为了无稽之谈。

从事实上来说,也依然如此。

“麦克马洪线”以南到传统习惯线以北,一直由西藏地方政府进行管辖。

(传统习惯线与麦克马洪线)

(传统习惯线与麦克马洪线)

印度独立后,其军队曾经大规模向“麦克马洪线”以南进军,并在1951年到1953年间占领了大片的土地。

彼时,新中国刚刚成立,解放西藏的进程也在一步步推进。

因此,新中国从未承认过“麦克马洪线”,只是为了避免冲突,才没有“越界”。

正如周恩来一再强调的那样:

中国政府绝不承认“麦克马洪线”,也绝不越过这条线,而是主张根据和平共处五项原则,有准备有步骤地通过友好协商,全面解决两国边界问题。

(麦克马洪线以南卫星图)

(麦克马洪线以南卫星图)

周恩来1954年6月下旬访问印度时,对尼赫鲁谈起这个话题,用了一个极为精妙的类比。

他说:“‘麦克马洪线’不仅在中印边界有,在中缅边界也有,这是英国殖民主义者造成的,他们用铅笔从喜马拉雅山画过来,就像瓜分非洲一样。”

在周恩来的带领下,中印两国有关西藏问题的谈判一直在稳步推进。

特权问题得以解决,但边界问题却久谈无果。

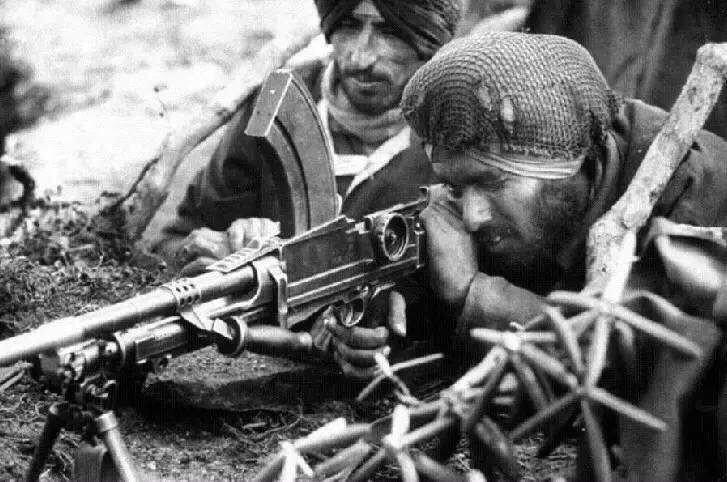

印度军队1959年8月25日从东段出发,越过“麦克马洪线”,突然袭击了驻守马及墩地区郎久村的中国边防军。

两军一触即发,中印边界上的第一次武装冲突爆发了。

面对这一情况,周恩来在第一时间给出了反应。

同年9月8日,周恩来发出了致印度领导人的一封信,充分阐明的中方的立场。

首先,他明确提出:这次冲突由印方挑衅而起,因而责任全在印方。

同时,他强调道:中印边界问题的紧张,完全是某些别有用心的人故意制造出来的。

中印两国都曾长期遭受过侵略,这种共同的遭遇原本应该使得两国更能互相同情与体谅。

周恩来言辞犀利的指出:

“出乎中国政府的意料,印度政府竟然要求中国政府正式承认英国对中国西藏地方执行侵略政策所造成的局面,作为解决中印边界问题的根据。

更严重的是,印度政府对中国政府施加种种压力,甚至不惜使用武力,来支持这种要求,这不能不使中国政府感到深切的遗憾。”

然而,这样言辞恳切的声明却并未使得情况有所好转。

同年10月下旬,印度军队转向边界西段,又一次发起挑衅。

自卫反击迫在眉睫!

次月,周恩来奔赴杭州,与毛泽东商议对策。

毛泽东思考许久,提出了一个经典的比喻。

他说:“我有这么一个盘子,就是要和平。过去这个边界纠纷是不幸的,双方各执一说,你们说中国侵入,我们说你们进入我们的地方。

现在为接触这种状况,双方各退若干公里,搞一个无枪地带,只许民政人员照旧管理,以待谈判解决。”

根据这一想法,当月7日,周恩来又一次代表中国政府致函尼赫鲁。

九天后,回信传来。尼赫鲁不赞同,希望只在东段与中段这样做;至于西段,应当由中国军队单方面撤出。

(尼赫鲁)

(尼赫鲁)

至此,协商再一次陷入了僵局。

为了避免再一次爆发武装冲突,周恩来要前往印度,与尼赫鲁当面协商。

在去印度之前,周恩来先去了一趟缅甸。

缅甸总理吴努得知周恩来要去印度谈判,钦佩地感慨道:“你去印度,是一个很勇敢的决定。”但周恩来只是淡淡的回应:“为了国事,任何地方也可以去。”

次年4月19日,飞机穿越云海,最终稳稳的降落在新德里机坪的中心。

周恩来走出机舱,微笑着向众人挥手致意。

他一下飞机,就察觉到了这次与以往的不同——来机场欢迎他的只有几百人。

这是周恩来第四次访问印度。

前三次来访时,机场里人潮涌动,政府里几乎所有官员都会到场,新德里的人们奔走相告,好不热闹。

(周恩来访问印度)

(周恩来访问印度)

周恩来微微一笑,上前拥抱了尼赫鲁。

紧接着,他在机场发表了一篇真挚的讲话。

他说:“目前,我们中印两国都在进行着大规模的长期的经济建设。我们都需要和平,我们都需要朋友。

这一次我是抱着解决问题的真诚愿望来的,我衷心希望我们的会晤在我们共同努力之下,能够产生积极的和有益的效果。”

(周恩来访问印度)

(周恩来访问印度)

欢迎仪式持续了25分钟。快结束的时候,一位穿着西服裙、挎着相机的年轻女记者用流利的中文朗声提问:“周总理,还认识我吗?”

周恩来回头一看,也笑了:“《泰晤士报》的记者,大名鼎鼎的韦尔娜小姐,我怎么会忘呢?”

韦娜又问:“周总理,您的和平使命能完成吗?”

面对这样尖锐的问题,周恩来幽默的双手一摊,做了个无奈的调侃,意味深长地说:“尽力而为吧,办这样的事情,一个诚意是不够的,需要两个。”

(泰晤士报)

(泰晤士报)

几天后,记者招待会如期举行。

那是1960年4月25日晚上七点三十分,新德里总统府圆柱厅里早已经人头攒动,空无一席。

无数的中外记者聚集在这里,各怀心思。

但所有人都对周恩来充满了期待:他们都想知道,这位阅历丰富的外交家,会如何回应一个个尖锐的问题。

(周恩来访问印度)

(周恩来访问印度)

原本,这场记者招待会的主角应当是周恩来与尼赫鲁两人。

但没想到在开始前夕,这个提案遭到了印度方面的拒绝。

迫于无奈,周恩来决定单方面行动,面对记者们的拷问,说明中国的态度。

7点20分,记者招待会开始前十分钟,周恩来率领着随行人员,沉着冷静地迈入圆柱厅,吸引了众人的目光。

整个记者招待会的气氛顿时紧张起来。

(尼赫鲁与周恩来)

(尼赫鲁与周恩来)

曾在机场遇见过的韦尔娜提醒周恩来,说:“这不是招待会,而是射击场,您是唯一的靶子,上千支枪口都瞄准了你。”

果然,记者会还没开始,就有人试图在红毯边给周恩来一个下马威。

印度新闻托拉斯一伙人占据了红毯边的有利地位,喝起了倒彩。

但这阵骚动,没能掀起大风浪。

周恩来沉着冷静地走过红毯时,会场里被热烈的掌声与欢呼充斥。

(周恩来访问印度)

(周恩来访问印度)

紧接着,周恩来进行了45分钟的演讲。他说:

“中国、印度,都有着五千年的古老文明。印度的圣河佛殿、经典颂文,曾经给中华民族的成长注入过丰厚的营养。

中国的四大发明,特别是造纸术和火药,也为印度的经济、文化的繁荣做过贡献……”

演讲结束,掌声雷动。

周恩来清了清嗓子,说出了下一段话。

“有位朋友告诉我,在座的有不少是战神鸠摩罗的子孙,准备好了炮弹轰击我。我觉得,心里有火、有气,就应该发出来,我愿意承受。因为,我是你们的朋友。”

此话一出,会场陷入了沉寂。

终于,先前埋伏在红毯边的记者举起了手,嚣张发问道:

“我是印度新闻托拉斯的记者,请问周恩来先生,中印边界的领土划分已经是十分明确的了,难道还有什么必要再进行谈判,再重新划分吗?”

面对这样的挑衅,周恩来心平气和的回应:

“如果你对中印边界的百年历史多做些研究,并且能真诚地倾听一下中国政府的呼声,我想,你是不会提出这种问题的。”

(周恩来访问印度)

(周恩来访问印度)

一波未平一波又起,另一位记者跟着站起来,言辞锋利:

“我是英国路透社记者詹姆斯,总理先生口口声声要靠谈判来解决问题。请问,原本属于别人的东西,你认为有什么资格和必要去讨论这东西的归属吗?”

周恩来的脸色瞬间严肃起来,立刻指出:

“詹姆斯先生,在国与国的领土纠纷中,你刚才的比喻显然不十分恰当,我愿就这个比喻再做些说明,如果一个强盗夺走了别人的东西,那么原物的主人不该向强盗讨还吗?”

(英国路透社总部)

(英国路透社总部)

听到这话,詹姆斯却兴奋起来,连忙大声质问:“你敢说印度是强盗?”

会场里爆发了一阵小小的骚动,所有人的目光都聚焦在周恩来身上,只见他不慌不忙,坦然应对。

他说:“强盗,有,但不是印度,而是英国的殖民政策。中国和印度是朋友,而且应该永远是朋友。”

(英国部分殖民版图)

(英国部分殖民版图)

短暂的沉寂之后,会场里有了更多的惊呼。

紧接着,各国记者一个问题接着一个,如连珠炮似的向周恩来发起进攻。

周恩来全都从容不迫,一一应对。

直到最后,会场掌声雷动,叫好声不绝。

记者会取得了圆满的成功!

这场记者会只是一个开始,从4月20日至25日,周恩来一共与尼赫鲁进行了多达七次会谈。

尽管尼赫鲁仍然坚持自己的主张,但周恩来也成功提出了中国政府立场。

最终,双方达成了两点协议。

当时,中印有关西藏仍有许多需要继续商讨的问题,但周恩来此行依然获得了不凡的成果。正如他在归国后的国务院会议上所说的那样:

“尼赫鲁说我们不愿意谈判;我们去谈判了;说我们提出领土要求,我们没有提出。”

中国愿意积极解决问题的姿态,已然留在了全世界人民的心中。

正因为有了这样的努力,中印边界的冲突才在不久之后得到了一定的缓和。

周恩来的形象也深入人心。他不仅代表着自己,还代表了日益强大、热爱和平、包容真挚的中国。

参考文献

1、王春雨:《周恩来西藏工作研究》,吉林大学硕士学位论文,2016年。

2、熊华源,廖心文. 周恩来在50年代[M]. 沈阳:辽宁人民出版社, 2017.01。

3、唐涛等主编. 自卫反击战[M]. 呼和浩特:远方出版社, 2005.01

编辑:雪糕

责编:Thalia

2006年,河南一对34年老闺蜜为寻亲做DNA鉴定,结果发现是双胞胎

2006年,在河南洛阳一家医院的检验科门口,买巧玲和王玲霞这两位长相十分相似的中年妇女,正在焦急地等待DNA的鉴定结果。身旁的人向她们投去疑惑的目光,她们俩一看就是双胞胎吧,怎们还来做血缘鉴定呢?那么,她们为什么来要来做血缘鉴定呢?鉴定结果是什么?这事还得从两年前买巧玲被医院查出癌症这件事说起...2004年的一天,买巧玲站在医院里看着手中的检验单,心乱如麻。我要新鲜事2023-05-23 06:32:190000窦太后为什么不喜欢刘启 对刘启由爱转恨(因刘武之死)

历史上从来不乏女子从卑微起身最终登临世俗权利的的顶点,最为著名的例子就是武则天,在西汉时同样有这样传奇的女子,比如电视剧《美人心计》中窦漪房的历史原型窦太后。窦太后一生有两个儿子,一个是汉景帝刘启,一个是刘武。但是窦太后对刘武喜爱偏多,对刘启反而不怎么喜欢。窦太后为什么不喜欢刘启我要新鲜事2023-05-11 03:39:340001赵匡胤祭拜武庙,为何看到白起就把他撤下?宋朝为何增减武庙人员

武庙最早叫武成王庙,是为了纪念历朝历代在军事方面有建树的人员,与文庙是相对的,武庙最早是在唐玄宗时期设立的,最初的主祭是周朝开国功臣姜子牙,配享是汉初三杰之一的张良,此外还有白起、韩信、诸葛亮、李靖、李勣、张良、司马穰苴、孙武、吴起、乐毅等人分别位列武庙左右两边,合称为武庙十哲。我要新鲜事2023-10-06 19:42:570001她,被迫嫁汉奸,又与人私奔,后成“八女投江”为首的抗日女杰!

(说历史的女人——第1456期)提起抗日战争中的“八女投江”,尽管比不上“狼牙山五壮士”那么家喻户晓,恐怕大家也都不陌生;但你知道这投江的八位女战士都叫什么名字?她们为首的是谁?她又有什么与众不同的英雄事迹?今天咱们就来聊聊这位传奇女性:她被迫嫁汉奸,又与人私奔,后成为“八女投江”为首的抗日女杰!(一)被迫嫁汉奸我要新鲜事2023-05-20 20:58:500000张骞时期的皇帝是谁:汉武帝刘彻(张骞开创了丝绸之路)

众所周知,丝绸之路是历史非常重要的一个事件,它开创了内陆和其他国家的交流和来往,使得中原文化通过丝绸之路向其他地区传播,而这个事件其实是由张骞出使西域而导致的,那么张骞出使西域的时候是由哪个皇帝指派的呢?我们一起去了解一下吧!张骞时期的皇帝是谁我要新鲜事2023-05-13 13:20:100000