古代皇帝大赦天下,不怕激起那些受害者家属的民愤吗?

何止是民愤?历史上,大赦曾经引发过一起严重的政治事件,这件事就是东汉末年汉桓帝时期的第一次“党锢之祸”。

延熹九年(166年),河南郡有个叫张成的术士对儿子说:“老爹我掐指一算,过不了多久皇帝就要大赦,你不是有仇人吗?正好可以赶在大赦之前杀了他。”

杀人不偿命,这么好的机会哪能错过?于是这小子真的行凶了。事后,凶手被判处死刑,但还没来得及行刑,果然就传来了大赦天下的消息。

按规定,官府应该立刻释放张犯,但时任河南尹李膺不干了:世上哪有这么巧的事?一定是张成勾结宦官,提前获得了消息。你们会玩,我老李就不会吗?对不起,俺没看到大赦令,斩!

李膺的猜测是有一定道理的,张成经常出入宫中,与宦官们混得就差穿一条裤子。而作为“清流派”的代表人物,李膺最恨那些没把子的“浊流”,七年前他就因为没向宦官行贿,结果遭到诬陷服了一年多的苦役。

李膺没搂住火,公然对抗神圣的大赦令咔嚓了张犯。没想到消息传出来,天下轰动。

早在几年前,擅长炒作的太学生们就搞出了“清流排行榜”,将那些清廉代表分列为八俊、八顾、八及、八厨、八元、八凯,掀起了一股舆论狂潮,李膺就是清流派的领袖。

此刻,李膺的举动无疑是一种示范,于是各地官员纷纷效仿,都把皇帝的圣旨当成了马粪纸,处死了大批与宦官有勾连的死囚犯。

比如南阳太守成瑨,杀掉富商张泛一家200余口;太原太守刘踬杀了宦官赵津,等等。

一场大赦演变成了士族集团和宦官集团的“清浊大战”,李膺公然违背大赦令的行为,刮起了席卷全国的风暴。

宦官集团终于出手了,在他们的挑唆下,汉桓帝下旨逮捕了二百多名“清流”和太学生,大批士人被迫逃亡,成瑨、刘踬等人死于狱中,李膺等人被永远禁锢。

很显然,“大赦”就是这起事件的导火索,正是它对法律秩序的破坏,引发了社会矛盾的激化。

因此,历史上有很多人对“大赦”一直持反对意见。比如王安石,为了阻止宋神宗的大赦令,他讲了一个真实的故事。

婺州有个叫卢助教的地主,有一天去一个佃户家里收租。双方沟通不畅,发生了争吵,佃户父子四人一怒之下竟然将卢助教扔进石碾,将他活活碾成了肉泥,残忍至极。

事发后,官府判处佃户父子死刑。岂料还没等到行刑日,大赦令就到了,父子四人都被释放了。

皇帝的大赦原本希望罪犯能感恩,从此改过自新,可这父子四人怙顽不悛,他们跑到卢家,公然挑衅卢家人说:你们怎么不去收租了呢?

面对凶徒的恶行,卢家人毫无办法,连官府也束手无策。王安石告诉宋神宗,大赦就是对司法的践踏,它根本起不到所谓的安抚人心,教化天下的作用,必须废除。

那么,古代为何要搞大赦呢?又会在什么样的情况下搞大赦?

所谓大赦,就是针对全国范围内,所有服刑期间的罪犯的减刑或者免刑。通常在新皇登基、皇帝(太后、皇后)生日、重大节日、重大庆典、祥瑞现世、祈福、避祸等状况下使用。

可见,“大赦”的适用范围很广,并没有严格的规定,全凭皇帝一时高兴,有时候宠幸的女人生个孩子,或者生病,都要搞个大赦。

有人统计过,古代大赦的频率大约一年半左右,如此高频率对司法的破坏,其意义到底何在呢?

其一,皇帝营造盛世、宣示宽仁的宣传手段

古代讲究“德治”,“法治”是补充手段,社会的政通人和、君主的宽仁慈爱是衡量治理水平的重要标志,而“大赦”就是最直接的显在表现方式。

历史上最有名的“大赦事件”当属李世民释放400名死囚回家过年的故事。

贞观年间,李世民将400名囚徒释放回家过年,并与他们约定年后主动回来。对此,大多数人都不相信,岂料,春节过后,所有的死囚一个不落全都回来了。李世民很受感动,于是下旨将他们全都赦免了。

这个事件明显存在“运作”的成分,从法治的角度讲,李世民此举既不值得赞扬,也没有可行性。它其实就是李世民的作秀,意在宣扬个人的仁德,以及天恩对社会的感化力量。

古代的“法治”弹性很大,冤案其实很多,有时候皇帝都不得不亲自参与“录囚”,大赦从某种程度也减轻了冤狱所带来的不公平。

其二,朝廷用来收买人,缓解社会矛盾的方法

武则天在位期间,曾经针对流放人群有一次大赦。我们稍加留意就会发现,这次大赦有很明确的政治意义,因为被流放人群的主体是豪门集团。

武则天一生与豪门集团为敌,以“五姓七望”为代表的豪门势力遭到了她的毁灭性打击,除了被处死的外,流放于遍地的人数超过数十万。

某一天,有个叫“李秦授”的人对武则天说:“民间流传‘代武者刘’,我知道这个‘刘’是谁了,它是谐音‘流’,指那些被流放的人。”

当年武则天尚未之前曾经有“唐三代后,武氏代有天下”的谶言,结果真的应验了,因此“代武者刘”就是个隐患。

经李秦授的提醒,武则天越发觉得那些被自己流放的豪门家族极其危险,于是便任命李秦授为使者,专门负责“安抚”流者。

所谓“安抚”,其实就是暗中屠杀。李秦授为个人前途,对那些被流放的豪族子弟大肆捕杀,结果引起舆论一片哗然,豪门集团暗流涌动。

武则天见势不妙,立刻将责任推卸给了李秦授,并发布大赦令,宣布所有被流放的官员,以及他们的家属都可以回到原籍,从而将一次重大危机消弭于无形。

历史上最有价值的一次大赦发生在汉武帝末年,健康不佳的汉武帝为了给自己延寿,下旨大赦所有的死囚。其中有一个小囚犯后来居然当了皇帝,并且创造了西汉帝国的二度振兴。他就是汉武帝的曾孙、戾太子刘据的孙子、汉宣帝刘询。

其三,安抚特定对象,被动采取的权宜之策

这类的赦免并不罕见,尤其是末世王朝时,各地流民义军遍地,官军往往在平叛无力的情况下,下达大赦令,以达到安抚特定对象的目的。

这跟“招安”不同,招安一般是针对那些实力太过强大,又不愿意解除武装的军阀,适用面较小。而赦免则是针对数量庞大的流民或者盗贼,只要官府给出路,他们很容易放下武器,回归到正常的生活。

这种赦免是一把双刃剑,有时候往往导致叛军死灰复燃,比如明末的李自成、张献忠就属于这种情况。

总之,我们不能将大赦简单地归为“善”或者“恶”,即便在现代社会,它也会有所应用。在以“德治”为主流的古代,大赦的流行不足为奇。

考虑到大赦所带来的漏洞,统治者其实也有所“补漏”,比如他们往往会在大赦时增加“不赦”条款,这就有了所谓的“十恶不赦”之说。

比如《开皇律》就规定:“一曰谋反,二曰谋大逆,三曰谋叛,四曰恶逆,五曰不道,六曰大不敬,七曰不孝,八曰不睦,九曰不义,十曰内乱。犯十恶及故杀人狱成者,虽会赦犹除名。”

因此,大多数的大赦其实是基于“非重罪”人员的减刑,以及犯罪轻微人员的赦免,很少有一刀切的做法。

很显然,大赦无法做到绝对公平,对那些受害人,或者社会的伤害一定会存在,只是一般会达到“激起民愤”的程度。

水浒中最具杀气的八大好汉 第1竟不是武松

为什么说《水浒传》中最具杀气的八大好汉,第1竟然不是暴烈的武松,而黑旋风李逵则仅排第4呢?那么第一是谁?且看本期分解。下面,按照顺序(倒),从后面往前说。第八位:秦明。秦明之所以能够进入这个“八大行列”,原因有三点:第一点是秦明的绰号。梁山好汉有一百零八之众,每个好汉都有自己的绰号,甚至有的好汉有多个绰号,但是论绰号之特点,也就说绰号所表现的杀气,秦明的绰号之腾腾杀气,当之无愧位列第一。我要新鲜事2023-05-21 03:03:030000罗成损寿五件事 因做多了缺德事平白折损50年寿命

罗成是隋唐演义中的小说人物,传说其是白虎星下凡,文武双全,是瓦岗五虎之一。罗成跟随李世民南北征战,立下的战功无数。如此一个英雄人物徐茂公给他算命时说他能活73岁,等到后来再算命时竟然折损了50年寿命,这是因为什么呢?罗成损寿五件事我要新鲜事2023-05-10 13:40:020000古代如何防止军事集团反叛(分散力量 交替管理)

古代帝国的统治结构中,皇帝和武将是权力的核心代表,然而,历史上也屡次发生武将谋反的事件,对国家稳定和皇权造成了严重威胁。为了防止这种情况的发生,古代皇帝采取了一系列智慧之举,以确保武将的忠诚和国家的安定。下面将从不同方面解析古代皇帝为防止武将谋反所采取的措施。我要新鲜事2024-01-14 21:25:480000赵曙的皇后是谁 赵曙下一个皇上是谁(高滔滔)

赵曙的皇后是高滔滔,赵曙的下一个皇帝是赵项。高滔滔在北宋时期是非常著名的铁血太后,他也是历史上著名王安石变法的老对头,高滔滔在3岁的时候就进入到了皇宫。在16岁的时候嫁给了赵曙为妻,两个人可以说是相濡以沫,终其一生,他们两人从小就是生活在一起的,可以说是青梅竹马,两个人的感情也是非常深厚。我要新鲜事2023-08-24 17:10:400000国民党军统和中统的区别,情报对象不同地位不同导致敌对

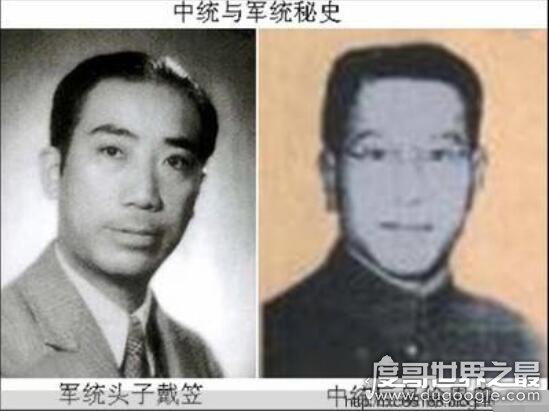

军统和中统的区别在什么地方呢?两者其实都是国民党的组织,但是名字却又非常相似,所以很多人都容易将他们搞混淆,但实际上军统和中统完全是两码事,两者的工作范围完全不同,可以说两者除了都是国民党以外,没有任何关联,但是两者的关系却势如水火。军统和中统的区别在于对象不同我要新鲜事2023-03-15 19:31:210000