盘点:秀才考举人难,还是举人考进士难?大家认为呢

清代时是秀才考举人难还是举人考进士难?

秀才考举人难度

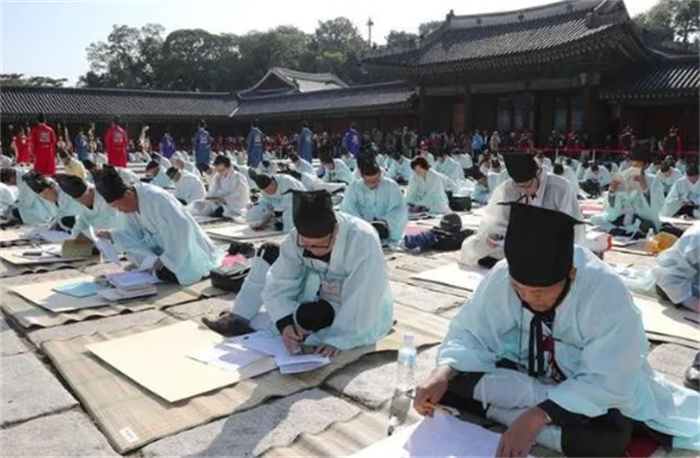

科举制度作为中国古代官僚选拔制度的重要组成部分,从大的方面来讲,分为四级制,即院试、乡试、会试、殿试。根据考试成绩,取中者之功名分别为秀才、举人、贡士、进士。

在初级的院试中,全国录取的生员(秀才)数量较多,平均下来一个县大概有20名左右。值得注意的是,清代时受教育程度普遍较低,因此一些文化不发达的县所参加院试的考生数量相对较少,一般在一二百人左右。换句话说,不到10个童生中就有一个可以考中秀才,这个难度并不是太大,可能还达不到现在211的水平。

乾隆中期,全国秀才的数量约为50万人,而全国的读书人中获得童生资格的也仅有三四百万人。可以说,秀才的人数仍然是十分可观的。

那么为什么考秀才的难度相对较小呢?这是因为秀才有一个天生的缺陷,就是不能入仕做官,对国家的编制不会带来太大压力,他们只能获得有限的政治待遇。因此,朝廷对秀才的录取相对宽松。

秀才的进阶考试是乡试,考中后的功名为举人。进入乡试阶段后,考试的难度、考场的纪律以及录取的比例都成倍增长。从顺治朝到康熙五十年,在乡试录取人数上进行了不断调整,总体趋势是越往后录取的人数越少。

乾隆九年基本形成定制,各省乡试的录取人数被固定了下来,具体如下:

顺天102、江南114(江苏69,安徽45)、浙江94、江西94、湖广93(湖北48,湖南45)、福建85、广东72、河南71、山东69、陕西61、山西60、四川60、云南54、广西45、贵州40。总计1114人。

乾隆后期以及嘉、道时期,虽然对乡试录取人数有一些细微的调整,但总体变化不大。乡试具体的录取人数不完全有记录,只有个别省份有记载。比如康熙五十八年,江西乡试入场的考生为一万二千余人,而录取人数为90人,换算下来是133个秀才中取1个举人。

江西的考生数量可以说并不是最困难的情况,我们知道江南贡院是清代最大的贡院之一,里面有20644间号舍,而录取人数只有114人,换算下来就是181个秀才中取1个举人。

当然,江西、江南、浙江等地是文化大省,竞争也最为激烈。相对来说,偏远地区文化不发达的省份,如广西、云南、贵州等,乡试录取比例较高。以康熙五十八年乡试为例,贵州的考生数量只有四千余人,录取比例为88取1。

此外,像次偏远的省份,如陕西、四川、山西等,录取比例也在130取1左右。综合来看,全国乡试的录取率应该在1%左右。

但是这个数字好像怎么算都觉得不多,因为全国的秀才数量约为50万人,而乡试只录取1114人,这个比例应该在500比1左右。

这是因为有很多秀才由于各种原因无法参加乡试,或没有通过科试、岁试,或因自身原因未参加考试。我们计算的仅是进入考场的秀才,而没有将全国的秀才纳入考虑。

从另一个角度来看,举人的含金量也可以一窥究竟。清代共有1600多个州县,平均下来,每个县要三年才能出一个举人。事实上,有些县几届乡试下来都无法出举人。

这些数据和细节展示了科举制度的激烈竞争和选拔标准的严苛性,让人不禁对古代的教育体制产生好奇,并反思现代教育与选拔机制的差异与改进。

举人考进士难度

在清代的文举选拔制度中,与乡试不同,会试的录取率是根据每科考生的实际情况而定,并没有固定的比例。清代一共开设了112次文举,总共录取了26849名进士,平均下来每科约录取240名进士。

然而,如果我们能够了解到会试考生的具体数量,就能得出实际的录取比例。尽管御史并没有找到历届会试考生的具体人数,但是我们可以通过顺天贡院的号舍数量来推测。根据明确记载,顺天贡院的号舍数量为16000个,这是因为参加会试的1114个新科举人只是其中的一小部分,主要还是以历届举人为主力。

根据16000个考生录取240个进士的计算,录取比例大约为1.5%,即66个举人才能产生1个进士。从表面的数字来看,会试的难度似乎比乡试要低一些,对吗?

然而,这个问题需要有所区别对待,因为会试的录取并不仅仅以文章水平的高低为准,其中还涉及到一个“分省取士”的规定。

其道理其实很简单,如果仅仅以文章为依据,那么可以确定的是,云贵、广西、四川等偏远省份的考生将会丧失很大的机会。这些省份的考生素质远不如江南各省,甚至可以说偏远省份的考生很可能会栽在文学考试中。

早在清初时期,朝廷就意识到了这个问题。康熙五十一年,康熙帝为了照顾偏远省份的考生,下令实行分省取士制度,总的原则是确保每个省份都能产生少量的进士,最大限度地保证科举制度的公平和公正。

分省取士无疑提高了江南省份考生的录取难度。原本江南省份的读书人就众多,现在又要将部分名额让给其他省份,所以录取比例显然会低于平均值1.5%。

与此同时,由于朝廷有扶贫助学的政策,偏远省份的考生数量较少,录取比例也就相应提高了。据不完全统计,江南各省的会试录取率大致维持在1%左右,这个数字基本上与乡试的录取率持平。也就是说,江南省份在考举人和考进士的难度上基本上是相当的。

通过分省取士制度的引入,清代的会试选拔更加细致地刻画了不同省份考生的实际情况,也增加了观众对于这一选拔制度的好奇心。从改写后的文章中,不仅能更加直观地了解到具体数字,还能体现出会试的选拔机制更具挑战性、更加公平公正的特点。

朱元璋上联 老子天下第一 大臣下联绝妙 朱元璋却将其斩杀

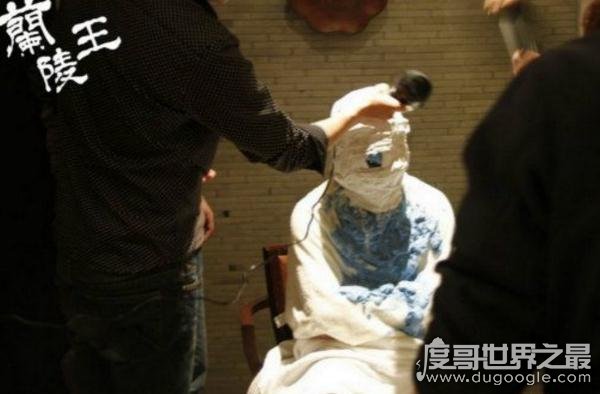

封建时期的皇帝权力极其巨大,是天下的至高无上的统治者,掌握着全天下的生杀大权。伺候在君王身侧的臣子们因此必须小心翼翼,生怕一时的失言或得罪皇帝,导致灭门之灾。有些臣子却以自己的才华自居,不懂得君臣有别,甚至于逞口舌之快,最终却为自己招来不幸。我要新鲜事2023-07-29 18:10:170001兰陵王高长恭容貌复原图,原来面具里藏着一张如此俊俏的脸

兰陵王高长恭是中国古代四大美男子之一,我们经常看到的高长恭的图基本都是网友们根据古书记载YY出来的,真实的兰陵王高长恭长什么样子呢?下面跟随小编去看看高长恭容貌复原图,看看古代四大美男子之一的高长恭真实的样子,原来面具里藏着一张这么俊俏的脸!高长恭容貌复原图我要新鲜事2023-03-16 01:08:0000013天下第一仁是谁:比干(历史上第一个以死谏军的忠臣)

比干是殷商时期的一大重臣,他辅佐了帝乙和帝辛两代君主,忠君爱国,直言上谏,但是最终却因谏而死,因此民间有许多关于他的传说故事。据说比干还是历史上第一个因上谏而死的大臣,这是真的吗?接下来就跟着探秘志的小编一起去了解一下吧!天下第一仁是谁我要新鲜事2023-05-13 08:04:000001二战希特勒曾拉拢此国,并下了一道命令,德国至今没有忘记此承诺

1941年正值世界第二次世界大战,轴心国德国将矛头指向了东欧大国苏联,欧洲战场东线逐渐拉大。而日本远在亚洲将重心放在侵略中国与太平洋战场,并没有帮助德国夹击苏联,而另一个轴心国意大利战斗力太过薄弱,在非洲战场已经非常被动,而如何再寻找新的援助力量也成为希特勒比较苦恼的问题。我要新鲜事2023-05-19 19:37:220000曹睿怎么死的祖传短命,豢养男宠36岁英年早逝

曹家从曹操开始便留下了逃不开的魔咒,祖传吐血,祖传短命。曹睿的死因更加是扑朔迷离,按理说36岁是一个男人正是大展拳脚的时期,但曹睿却在这时轰然病逝。难么到底曹睿怎么死的呢?其实早有征兆,他后期贪恋女色,甚至养了男宠,日渐消瘦,直至不治而亡。一、曹睿之死的原因我要新鲜事2023-03-15 10:43:540000