古代科举考试真题泄露,比如今考公困难百倍,其中仅1项都难接受

从先秦到明清,我国古代在教育和人才选拔方面也经历了很多曲折。

如秦代的战功进爵、汉代的察举制和皇帝征召、魏晋时期的九品中正制,大家熟知的科举制,是隋朝才确立的,自此以后沿用到清末。

世间万事万物没有绝对的公平,由此中国历史上的每一种人才选拔制度,也存在着各自的优劣势。其制度最初的确定,也大多是出于统治者的目的。

但无论怎么说,科举制相对来说还是最公平的。它彻底打破了魏晋南北朝时期“上品无寒门,下品无士族”的社会困境。

同时它能沿用1300而不衰,也可得见其之功效。

科举制起于隋,兴于唐。隋朝灭亡后,唐朝继承了科举制度,并逐渐完善了科考制度,将考试科目分为进士科和明经科,分别考察文学和经学。

后随着时间的推移,科考制度又发展出了更多的科目,如诗赋、策论、法律、数学等,考察的内容也越来越广泛。

“科举制”,之所以叫作科举,只因它的操作是分科取士的方式。

从隋至清,科举考试分为四个级别,最低的一级叫院试,由府、州、县的长官监考,考试通过后为秀才;然后是乡试,这是省一级的考试,考中的为举人,第一名叫做解元。

再高一级的是会试,由礼部主持,考取的叫贡士,第一名叫做会元;最高一级的考试,由皇上亲自主持,叫殿试。

殿试通过考试后为进士,第一名叫做状元,第二名叫做榜眼,第三名叫做探花。由此可见科举制度下考取状元是何等难得是一件事。

数据显示,从唐高祖武德五年(622年)的第一位科举状元孙伏加开始,到清光绪三十年(1904年)甲辰科的最后一位状元刘春霖止,历代科考榜数为745榜,共产生了592名状元。

加上其他短命政权选考的状元以及各代的武状元,中国历史科举1300多年历史上总计可考的文、武状元共计777人。

平均下来,快两年才能诞生一位状元,难度之高可想而知。值得一提的是,古代的科举考试是3年一次,并不是年年都有的,对于每位考生来说,机会更是难得。

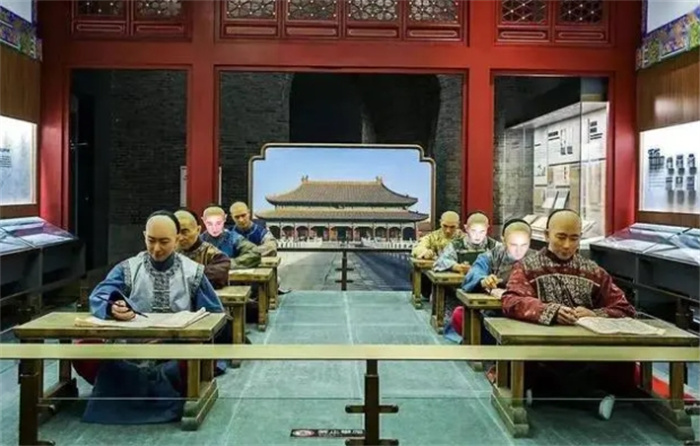

科举考试发展到清朝,达到巅峰时期。

公元1644年清朝入关后,刚开始努尔哈赤还比较排斥科举考试。后来他几番思考后发现,没有一种办法比科举考试更公平,更有效,更合理。

于是皇太极即位后,为了壮大自己的实力和发展清王朝,开始重视人才,重视知识分子。

在清朝执行科举制的当年,就有两百多名读书人通过考试解除了奴隶的身份。这也是清朝统治者用科举考试的方法选拔人才的一个重要开端。

谈及科举考试,在内卷日益严峻的当今社会,有人认为科举考试更简单。只要死记硬背就能考上功名。只要研读一下“八股文”,就可以轻松取仕。

以文史君之见,这样的看法着实可笑。要知道那时的科举试题并不是大家想象的那么简单,即便时称“八股文”,那多半有些自嘲的成分在里边。

接下来文史君给诸位分享一些清朝时期的“会试”真题,看看大家能答出几道来:

第一场,考史论

(其实这场共有5道题,因篇幅原因文史君选择其中两题,下面几场同样只摘取部分试题):

1、“周唐外重内轻,秦魏外轻内重各有得论”。

2、“贾谊五饵三表之说,班固讥其疏。然秦穆尝用之以霸西戎,中行说亦以戒单于,其说未尝不效论”。

第1题藩镇,第2题平戎,纵横古今中外事实,观点,论证,所以才叫史论。

史论,表面上看像一场辩论赛。考生可选取自己的视角,结合历史过往的事件进行论证。

这样的题目比较发散,与如今高考的作文题目相似。但从考题的立意上看,它的深度要比高考深很多。可能和公务员考试题目有一拼。

第二场,考各国政治,艺学策

2、“泰西外交政策往往借保全土地之名而收利益之实。盍缕举近百年来历史以证明其事策”。

3、“日本变法之初,聘用西人而国以日强,埃及用外国人至千余员,遂至失财政裁判之权而国以不振。试详言其得失利弊策”。

5、“美国禁止华工,久成苛例,今届十年期满,亟宜援引公法,驳正原约,以期保护侨民策”。

第二场的国际政治也是极有难度的。首先考生涉猎需广,要知道国际大形势,各国政治以及采用的治国方略。

接着还要以此结合我国之国情,进行论述,提出解决方案。并非一贯认知的“八股文”,死记硬背就能考取功名。

第三场,考《四书》《五经》义

首题为:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善义”。

次题为:“中立而不倚强哉矫义”。

三题为:“致天下之民,聚天下自货,交易而退,各得其所义”

第三场考的也是议论文,主要是论述老祖宗经典作品《四书》、《五经》里的一些观点。

这些内容平时可能还会准备些,准备些应对之法。但那也并非那么简单,1、不知道考试会出哪一句;2、所作答案也是灵活的,都是论述,没有选择题。

还有一点,古代的科举每一场考试都是三天时间。3天内,不允许考生出考场,吃饭、睡觉、上厕所都必须在自己的座位上。

仅是这一点,如今的考生几乎都难以接受,更别说考取功名了。

许攸投降曹操为何多疑的曹操不怀疑他(许攸和曹操是老朋友)

曹操与许攸的深厚友谊、许攸的个人才华、火烧乌巢策略的战略价值等。在三国演义的浩瀚历史长河中,许攸的叛逃及其提供的火烧乌巢策略无疑是官渡之战的一个转折点。这一事件不仅展现了曹操的军事智慧和勇气,也反映了他在处理人际关系上的高明策略。尽管多疑是曹操性格中的一大特点,但在面对许攸的投降时,他却展现出了不同寻常的信任。我要新鲜事2024-03-15 18:16:530001朱元璋想灭掉日本 刘伯温拒绝了 他说的话至今都还可以值得深思

在历史的长河中,君主与大臣之间的关系时常影响着一个国家的兴衰命运。这一关系如同磁石吸引铁屑一般,紧密而神奇。朱元璋与刘伯温之间的合作,是中国历史上一段令人铭记的佳话,它不仅化解了两位伟大领袖个人的困境,也为大明王朝的兴盛埋下了伟大的种子。我要新鲜事2023-11-07 20:32:170000武则天为什么要杀贺兰敏月 外甥女和舅妈争宠(敏月被毒死)

魏国夫人贺兰敏月是谁呢?武则天和贺兰敏月是舅妈和外甥女的关系,在武则天封后之后,一人得道鸡犬升天,武家也变得风光无限起来。贺兰敏月也逐渐的走进了皇宫这座权利中心,本以为自己能够在宫中乘风破浪,但是没想到最终死在了武则天的手上。武则天为什么要杀贺兰敏月我要新鲜事2023-05-10 20:05:210002大清亡后,格格们都嫁给了谁?这几位大明星,其实都是皇室后裔

众所周知,大清朝是我国封建时期的最后一个朝代。随着它的灭亡,我国的封建时代也正式迎来了结束。伴随着大清朝的灭亡,无论是身份尊贵的皇帝还是身份低微的宫女,都逐一被赶出了皇宫。过上了流离失所的生活。而作为清朝最后一位皇帝—溥仪,他的后续生活也成了人们最关注的话题。实际上,除了溥仪,清朝还有一群可怜的格格。大清灭亡后,她们都嫁给了谁?又过着怎么样的生活?清朝末位皇帝,溥仪我要新鲜事2023-06-14 20:22:050003