胡汉杂糅还是民族融合:论北魏平城早期规划

“黄帝以土德王,北俗谓土为托,谓后为跋,故以为氏。

北魏是鲜卑拓拔族在中原建立的少数民族政权,相比于同时期其他进入中原的少数民族政权,北魏政权的汉化程度较高。这得益于历代拓跋族首领的不懈努力,尤其以北魏孝文帝最代表。

孝文帝坚定不移地迁都洛阳,从而进一步展开汉化改革,移风易俗。洛阳也成为北魏的政治文化中心。迁都洛阳之后的北魏政权基本上完成了封建化。

那么都城的选址和建造到底对北魏政权的发展有什么影响?从客观结果上看,洛阳更靠近中原地区的核心,汉文化氛围更浓厚。北魏人民居住在洛阳,轻易地受到汉地风俗的熏陶,从而推动了民族融合的进程。

故而,定都洛阳体现了北魏统治者一贯的汉化倾向,也有利于汉化的实践。在洛阳之前,北魏的都城是平城。那么,平城的早期规划有什么样的特点,是胡汉杂糅,还是民族融合?对北魏政权的发展产生了怎样的影响?

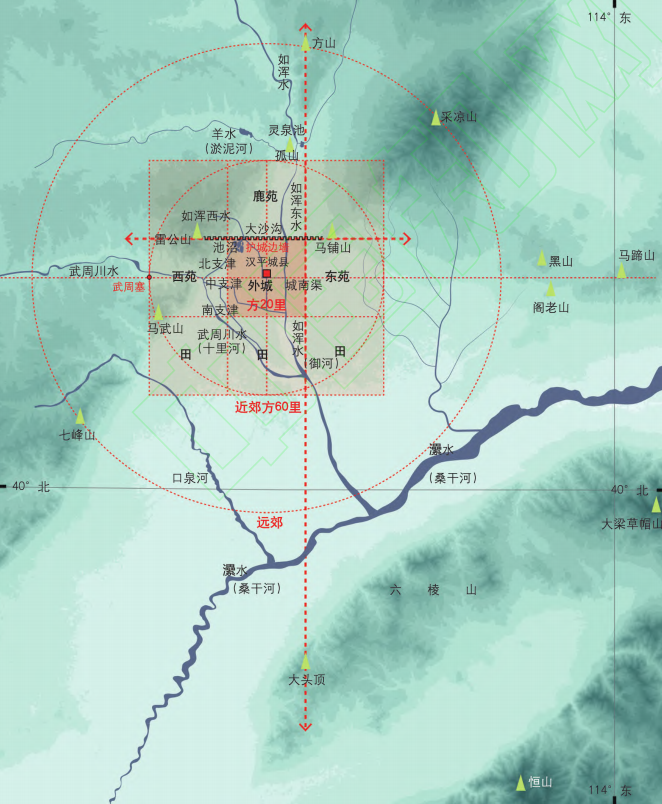

北魏平城早期近郊范围内的区域规划

北魏平城早期近郊范围内的区域规划

陈寅恪曾指出,中古史研究的关键是种族与文化问题。鲜卑族是北方第一个进入中原并且建立政权的游牧民族,北魏政权也是中古史研究的重要部分。鲜卑族为中原地区注入了新鲜血液,也为此后的隋唐奠定了重要的制度基础。

北魏进入中原之后,定都平城。平城位于中原和蒙古高原的边缘地带,自古就是北方游牧民族入侵中原的必争之地。由于平城重要的战略位置,在两晋时期,鲜卑拓拔族就掌控了这个地带,并且将平城视为盛乐之外的第二都城。

建立北魏政权之后,统治者率族迁都平城,开启平城时代。北魏平城历经七世六君98年建设,大致可以分为三个阶段:

道武帝奠定框架时期,明元帝到献文帝格局完善与增拓充实时期,孝文帝全面改制时期。孝文帝迁都洛阳后,平城淡出历史舞台。

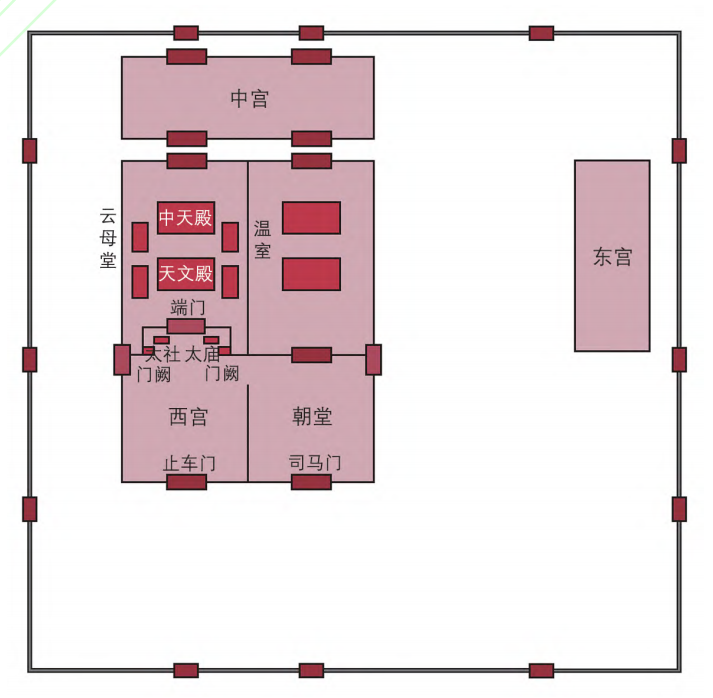

道武帝至明元帝前期宫殿布局

道武帝至明元帝前期宫殿布局

平城建设的历程,也是北魏政权不断学习吸收汉族文化的过程。直至孝文帝时期,北魏百年“汉化”达到新高度,平城的空间规划与城市职能也趋于完善。

有学者评价:“北魏平城体现鲜卑文化与汉文化的交融过程。所以它的规划格局,既有营国制度传统特色,又有鲜卑族传统情调。从这个特征论,北魏平城规划是应有其历史价值的。”

398年拓跋珪(道武帝)定国号为魏,决定迁都平城。道武帝时期,都城层面的营建主要集中在以下几个方面:改建宫室、立祭坛祠庙、建佛寺;修筑鹿苑、疏通水系、建造离宫;筑城门、规划外城、分市里。

如此,北魏政权的第一个中原都城初具规模。外城有分区,离宫别苑包围着都城中心的宫室,这是汉族政权都城的一般模式。由此可看出,北魏平城的最初规划是按照中原典章制度制定的。

尽管北魏统治者此时还保留着诸多鲜卑旧族礼仪与信仰习惯,但已经有意识地学习中原文化。道武帝本人信奉佛教、道教,故而直接将佛寺修建在平城中心地带。

下面我们根据平城的空间形态,从内到外地分析其背后的规划理念,看看平城的早期规划是简单的胡汉杂糅还是民族融合的产物。

1.宫室、祭坛祠庙、佛寺——礼制结构:正统与特色

道武帝曾长期生活在长安,在太学学习中原的礼仪文化,产生了对中原文化的崇尚之情。再加上北魏初入中原,要想迅速地在中原站稳脚跟,必须处理好鲜卑族人民与汉族人民的关系。

标榜北魏政权承继中原正统,就是消除中原人民对北魏政权的敌意的最好办法。

魏晋以来,托古改制“以经证统”成为少数民族政权强化正统性、协调胡汉关系的主流方式。北魏承袭此例,依据并实践经典所载的圣王制度,以显示入主中原的正统性。同时根据实际情况保留自身特色,减少改革鲜卑旧习的内部阻力。

在平城的规划上,北魏遵循《周礼》制度,明确了以中原都城邺、洛、长安为蓝本,模仿其都城形制。曹魏洛阳城、十六国时期的邺城和长安,均为单一宫城居北的布局,北魏平城也不例外。

在南北方向上,宫城位置居中偏北,里坊居南。宫城面积不大,每面开设三门,象征《周礼》中的“旁三门”。

邺城的空间形态上,政府与朝廷并列在一起,称之为“骈列式”。道武帝时期,北魏官制胡汉杂糅,但重要官职都掌握在鲜卑人手中。

掌权的鲜卑人大多出身于显赫的八个部族。宫城模仿邺城模式,也采用“骈列式”布局,朝堂与皇帝居住的宫室东西并列,便于皇帝与八部人共同处理朝政。

鲜卑以西为尊,皇帝的宫室位于西面,宗庙祭祀也在宫城以西的郊天坛举行。由此观之,北魏不仅修建宫室、宗庙社稷等礼制建筑,以显示中原正统,还保留了自身的特色,如西郊祭天、八部议政。

2.鹿苑、水系、外城——山水格局:农牧兼宜

即使道武帝致力于推进北魏政权的汉化,他也难以摆脱游牧民族生活旧俗的影响。“北人恋本”,在平城农牧空间的规划上,道武帝保留了游牧生活方式的惯性,致力打造一个农牧兼宜的山水格局。

设置皇家牧场鹿苑。平城以北,孤山、东山、西山合围形成一块天然封闭的区域。道武帝将从区域作为皇家牧场,取名鹿苑。并驱使高车部落的俘虏到此区域,在秦汉城障的基础上修筑鹿苑南墙,防御牲畜闯入都城。

鹿苑是个相对独立的游牧生产单位,不仅作为皇室游牧、狩猎的生活场所,还向皇室提供大量的畜牧产品。

平城以南,地形较为平坦,水系众多,又有现成的护城边墙,适宜人民安定地从事农耕。道武帝在城南设置耕作区,驱使中原人民“服勤农桑,以供军国”。

他承袭了汉政权的一整赋税体制,实行井田制,“计口授田”,建立以编户齐民为主的国家治理基础。经济上,此举可以调动农民生产的积极性,满足城内粮食供给。政治上,此举可以削减鲜卑部落对土地和人口资源的占有,削弱部落势力。

3.里坊——社会秩序:多民族治理

原来在平城驻扎的军队和居住的人数就不在少数。随着道武帝从盛乐迁来的鲜卑旧族和军队加大了平城人口的规模。再加上鲜卑和汉族这不同风俗的两族人民共同生活在平城,这些都给都城的管理和建设带来了困难。

面对平城人口规模大、居民成分复杂的情况,北魏在平城建设了大规模里坊,进行“分别士庶、不令杂居”的军事化管理。通过职业、阶级的不同来区分居住,而不是根据民族划分,在客观上呈现出胡汉杂糅的居住格局。

久之,民族融合自然被加深了,而且对里坊人口实行军事化管理,有利于规避人口叛逃,保障都城安全与政治稳定。

北魏还在平城大规模地应用中原“邑居”旧制,使得人民聚邑而居,改变了以往游牧民族逐水草而居的生活面貌。这种转变,体现了鲜卑社会向农耕文化靠近的一大步。

平城的早期规划是与北魏政权的制度体系紧密联系的。北魏政权要承袭中原制度来显示政权的正统性,也要适当保留本民族礼俗以安抚鲜卑旧族势力。

在思想基础上,北魏建立起一套承继正统与保留特色并行不悖的制度体系。平城的规划也是如此。

早期立国阶段的平城规划建设尚处于探索时期,既要继承秦汉以来中原都城规划思想以示正统,又要保留自己的民族特性和礼俗,呈现出“胡汉杂糅”的空间表象。

但具体分析平城的都城空间形态及其背后的理念,会发现平城的规划思想不是简单的胡汉杂糅,而是民族融合的产物。在民族融合作用下,都城规划建设在礼制格局、山水格局和社会治理等多方面探索创新。

将佛寺修在都城中心地带,划定农牧兼宜的生产空间,对都城人口实行军事化管理,大规模地应用中原“邑居”旧制,这些都体现了游牧与农耕民族文化因素的交融。

长远地看,道武帝时期平城的都城空间形态具有从游牧到农耕文化发展,以及向汉唐都城演变的过渡性。平城的早期规划对后期孝文帝时期平城的空间形态和迁都后北魏洛阳的规划具有重要的奠基作用,进而影响隋唐长安和后世都城。

外星生命存在的最强证据 找到了吗 (罗斯威尔事件)

罗斯威尔事件发生过之后,被认定为是外星生命最强的存在证据。在1947年的7月份,曾经发生过一起飞碟坠毁事件,在美国的新墨西哥州罗斯威尔当时有一架不明飞行物,直接坠落到了周围的一片沙漠之上被军方带走,引起了很大的轰动,被认为是目前为止史上最有名的UFO事件之一。罗斯威尔事件我要新鲜事2023-03-24 22:54:290000呈现V字形的不明飞行物出现在台南夜空(各种猜测)

中国台湾省台南市的一些当地居民,在8月份某天的夜晚,亲眼看到了一个发光的不明物体出现在夜空中,随之还产生了各种各样的猜测。据说在这件事发生的前几天,有不明飞行物在我国南昌的上空经过。据了解,该物体的尾部像是拖拽着一条尾巴,看起来非常奇怪。V型发光物体我要新鲜事2023-03-27 23:57:040000科学家称七大未解之谜不易解

最古老的人类头发----考古学家发现一团鬣狗粪便化石中包含着早期人类头发,这是迄今为止发现最早的人类头发。在南非约翰内斯堡市的洞穴考古挖掘中,考古小组发现一团远古鬣狗粪便化石,经过分析检测,他们发现粪便中包括着一团神秘的头发状物质。年代可追溯至25.7-19.5万年前。我要新鲜事2017-12-05 12:34:180000圆岛蚺:属于蛇类的一种(个体差异较为明显)

圆岛蚺是蛇类的一种,它们有着蛇的共同特征,那就是身体细长。虽然各个部位连接在一起,但是其身体总体上分为三部分,分别是头、以及与头连接的主躯干和极细的尾巴。圆岛蚺没有四肢,并且也不长有爪子。它们的祖先是爬行动物,但是在长期演化的过程中,圆岛蚺的四肢得到退化,完全收缩,爪子退化。圆岛蚺的头多为扁圆形,但个体差异明显。一、是变温动物我要新鲜事2021-08-09 08:57:160000辉煌的玛雅文明 在之前发展到了什么水平(超乎想象)

辉煌一时的玛雅文明,在千年之前的发展水平,可以说是超乎人类想象的。一直以来,和玛雅文明有关的谜团都是层出不穷。该文明甚至被世人怀疑,是来自于宇宙深处的外星文明。总而言之,这一切都与玛雅文明的神秘和不可思议有关。古老而又神秘的文明严格意义上来说,玛雅文明与其他的古老文明是差不多的,唯一的特殊性是该文明的突然崛起,又突然的消失。我要新鲜事2023-02-23 17:58:580000