宋建:良渚文化神人图像辨识

良渚文化有许多待解之谜,神像的解读就是其中比较受关注的一例。良渚玉器种类很多,但是有一类装饰特殊图像的玉器数量很少,图像完整者仅有两件,一件是瑶山M7:55,发掘报告称之为玉牌饰;另一件是反山M16:3,发掘报告称之为玉璜。两个图像的主题基本相同,其解读却有一些差别。

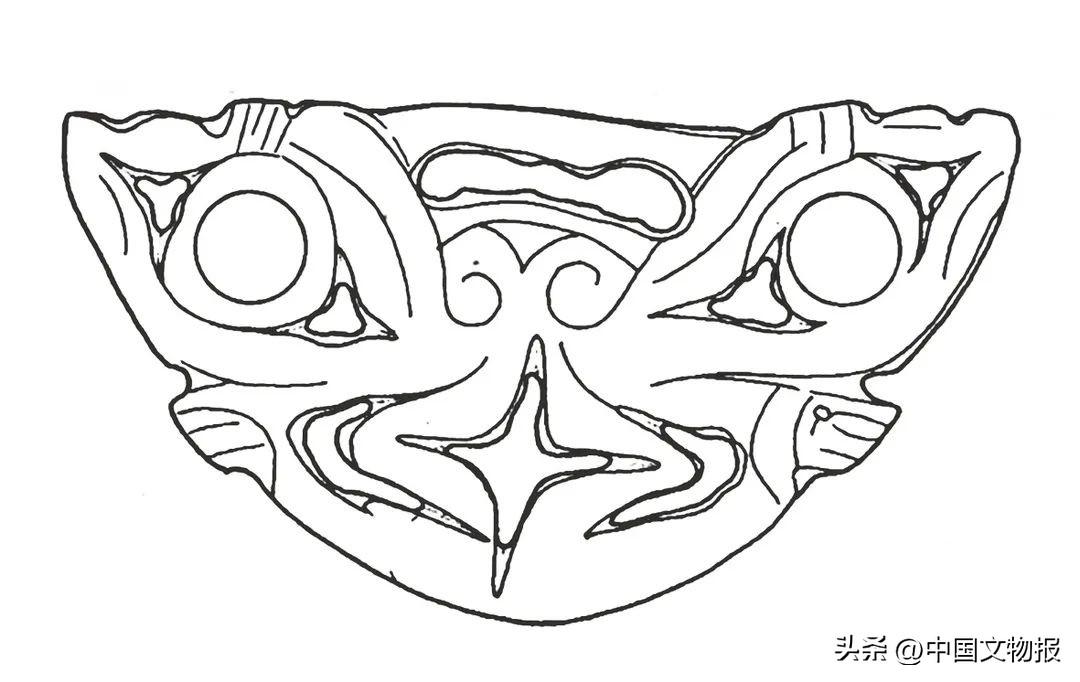

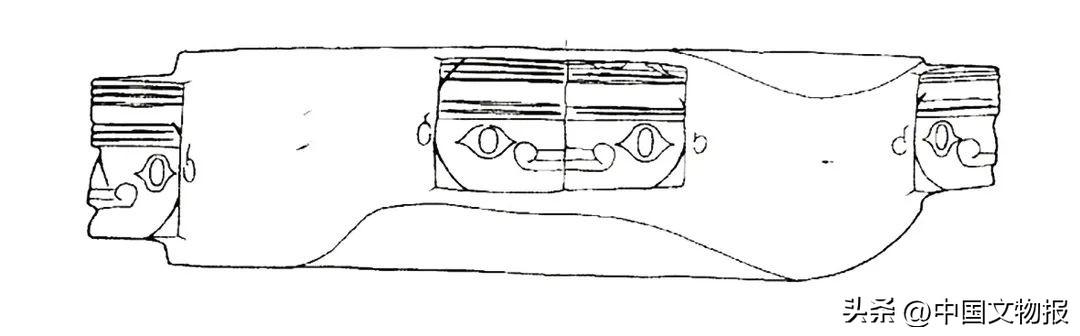

瑶山M7:55(图1-1),报告描述对图像解读有两点至关重要,第一,眼两侧的“弧边三角形的镂孔,组成眼眶及眼睑”;第二,“眼眶以下的两侧各有1个锯齿状突起,颇似蛙爪,十字镂孔及其两侧的形态更似蛙的后腿”。报告将此图像称为“神兽”。

图1-1

图1-1

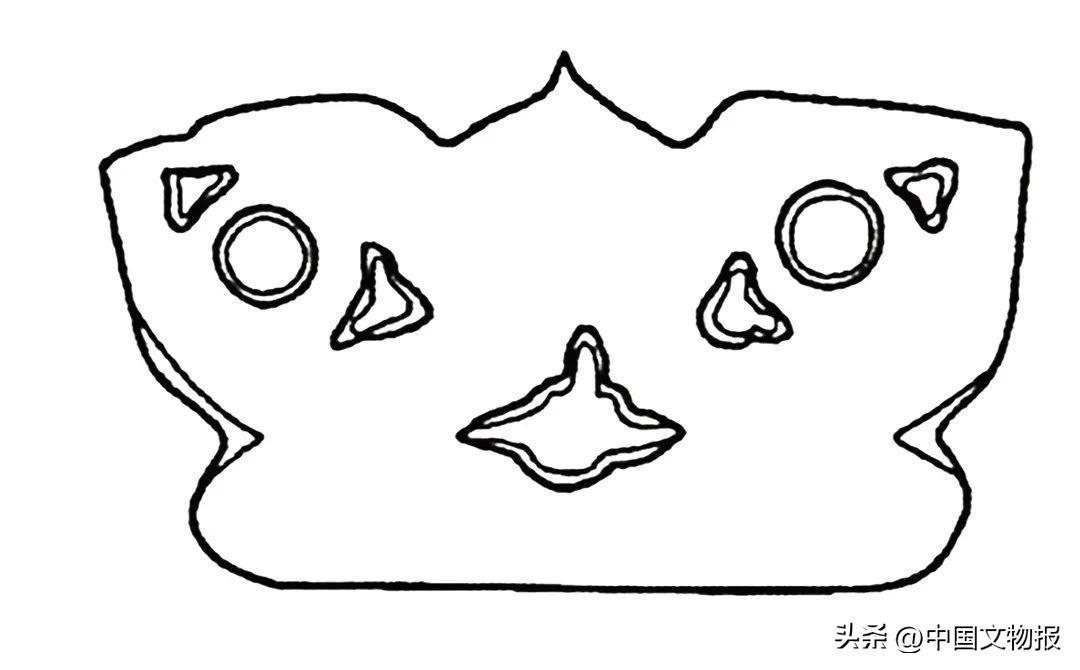

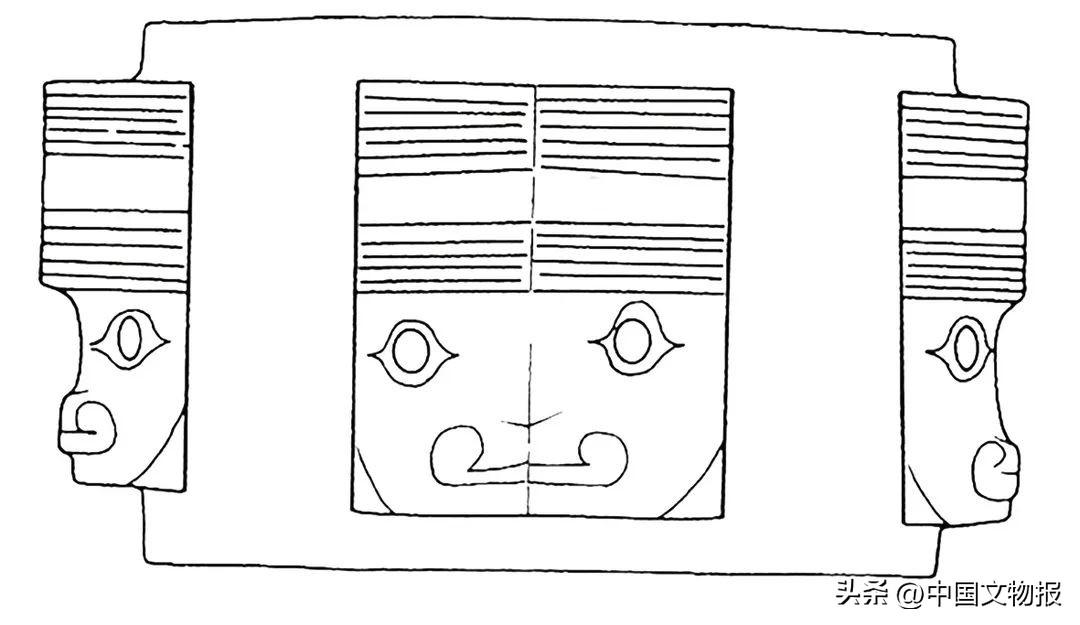

反山M16:3(图1-2),报告定性为“神人兽面”,描述的两个关键点分别是:第一,对上下两侧的短竖刻线有不同认识,“上端两侧之各三道竖向线磨代表神人部分”,“下侧还磨有爪样纹样”;第二,“兽面纹为重圈眼,斜上下的弧尖状眼睑”。

图1-2

图1-2

另有一器,图像较以上二器简略。官井头M21:6(图1-3),发掘简报称为玉兽面牌饰,将眼描述为“以圆孔加斜向Y形”,Y形又称弧边三角形。又描述“两边有槽口凸显兽面眼眶和下颚轮廓”。

图1-3

图1-3

经仔细辨识,瑶山M7:55的上侧也有与反山M16:3相同的所谓“短竖刻线”,线图上很清晰,但发掘报告未做文字描述。

发掘报告对反山、瑶山二器的共同认识是,眼睛由圆形和弧边三角形构成;下侧有爪形纹样。而第3器(官井头)的识读是圆形和Y形组成的眼睛置于大眼眶内。三器都被认为是兽面或神兽,唯反山M16:3还有被看作“代表神人部分”的纹饰。

我同意前二器对眼睛的认识,也基本认同前二器对器物下侧所谓“爪形”的识读;不同意者为反山M16:3上侧的“短竖刻线”代表神人,因为没有可供参考的旁证,发掘报告也未对此识读从何而来做任何解释。

官井头器对大眼眶的解释比较新颖,独特之处在于将玉器轮廓识读为兽面的眼眶。圆眼球加类似于三角形的尖刺纹在兽面眼睛上有例,可作为参照。良渚前期的兽面可以区分为虎神和龙神。龙神眼侧都没有尖刺纹,但有极个别龙神眼睛上部有尖刺纹。虎神眼角的尖刺纹在眼睛两侧位置,多数呈对称状,因此常被认作虎眼的眼角,其外还有大眼眶。官井头器的三角形当与此类尖刺纹类比,看作虎神的眼角。但是反山M12人虎复合神完整图像的虎神眼睛两侧没有尖刺纹,良渚前期那些省略比较少、图形相对复杂的人虎复合神的虎眼都没有尖刺纹。良渚后期的虎眼趋于规整简洁,尖刺纹几近绝迹。虑及多种因素,常被看作虎神眼角的尖刺纹实际上是一种可有可无而且位置并不固定的装饰。

上述三器图像眼睛两侧的三角形如果看作是人神的眼角更加合理。瑶山M7:50和反山M16:8是两件良渚前期玉琮,与上述前二器各分别出自同一座墓。两件玉琮各仅有一节,装饰人神图像,神眼比较具象,眼角与眼睑连为一体,近似三角形之一角(图2-1、2-2)。朝墩头等年代相近的玉人眼近似此形(图2-3)。因此,依据兽眼和人眼的形态差异,本文所论三器并非神兽,而为神人。据此,瑶山M11:84玉璜图像也是神人,而非神兽(图2-4)。因为良渚神人眼角更多的是以尖刺纹或短横线表现,眼角的具象表现反倒未曾引起足够的重视。

图2-1

图2-1

图2-2

图2-2

图2-3

图2-3

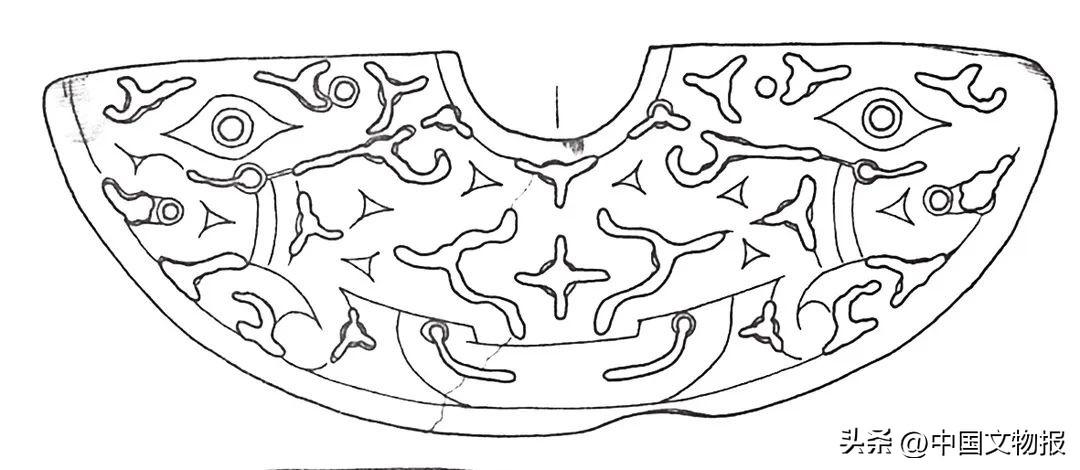

图2-4

图2-4

以上器物被认定为人神图像,那么所谓“爪”就是“足”了。如果将人足与兽爪比较,其差异一目了然,人足为平趾,虎爪为尖趾。瑶山报告解读M7:55,判读器物下部“十字镂孔”的两侧是腿,并推测为“蛙腿”,既将图像识读为人神,那么这是人神的双腿。图像显示人神膝部落地,双足撇向两侧。这个姿势非常难做,如果考虑到二维图形难以准确表现前后关系,应该可以识读为膝部落地的“跽坐”,但后部双足并未合并,而是向两侧外撇。要将二维平面图还原为三维立体图,即还原人神的姿态,除了应该解析本图形外,还要参照其他器物作为参照。新石器时代遗址中虽然发现了圆雕玉人,如在红山文化和凌家滩文化所见,但都不是跽坐。立体跽坐人见之于商文化和三星堆文化等。商文化玉石人跽坐是标准式,小腿平行,双足靠近。三星堆铜人跽坐有非标准式的,其小腿及双足向两边撇开(图3)。瑶山M7:55神人的下肢姿态应该更接近于三星堆铜人的非标准式。

图3

图3

反山M16:3和瑶山M7:55二器,除了下部有人神的足部,其上侧还有刻工完全相同的纹饰。反山者,刻痕清晰,甚至可见表面的浅刻槽和侧缘的凹口;瑶山者,刻痕不甚清晰,可见刻纹,未见明显刻槽和凹口,被发掘报告忽略而未做文字描述。揣摩两器设计者的思路和比较刻工相同之处,其表现的内涵必然非常近似,上侧缘纹饰不可能像反山发掘报告所描述的“代表神人部分”,而应该就是人神的双手。手为平指,同凌家滩玉人手指相同。瑶山M7:55很可能还隐含了人神的上肢,就在双眼侧旁,与下肢上下对称。

人神上肢究竟为何种姿势,仅从为适配器形而设计的二维图像确实不易看出,仅隐现从身体两侧上举至头上方。现已发现的新石器时代至夏商时期的立体形象,有红山文化和凌家滩文化玉人的双臂向前曲肘;有商代玉人或青铜人双臂下垂、双手抚膝,还有双臂垂抱于腹前。但是没有发现双臂上举的姿势。

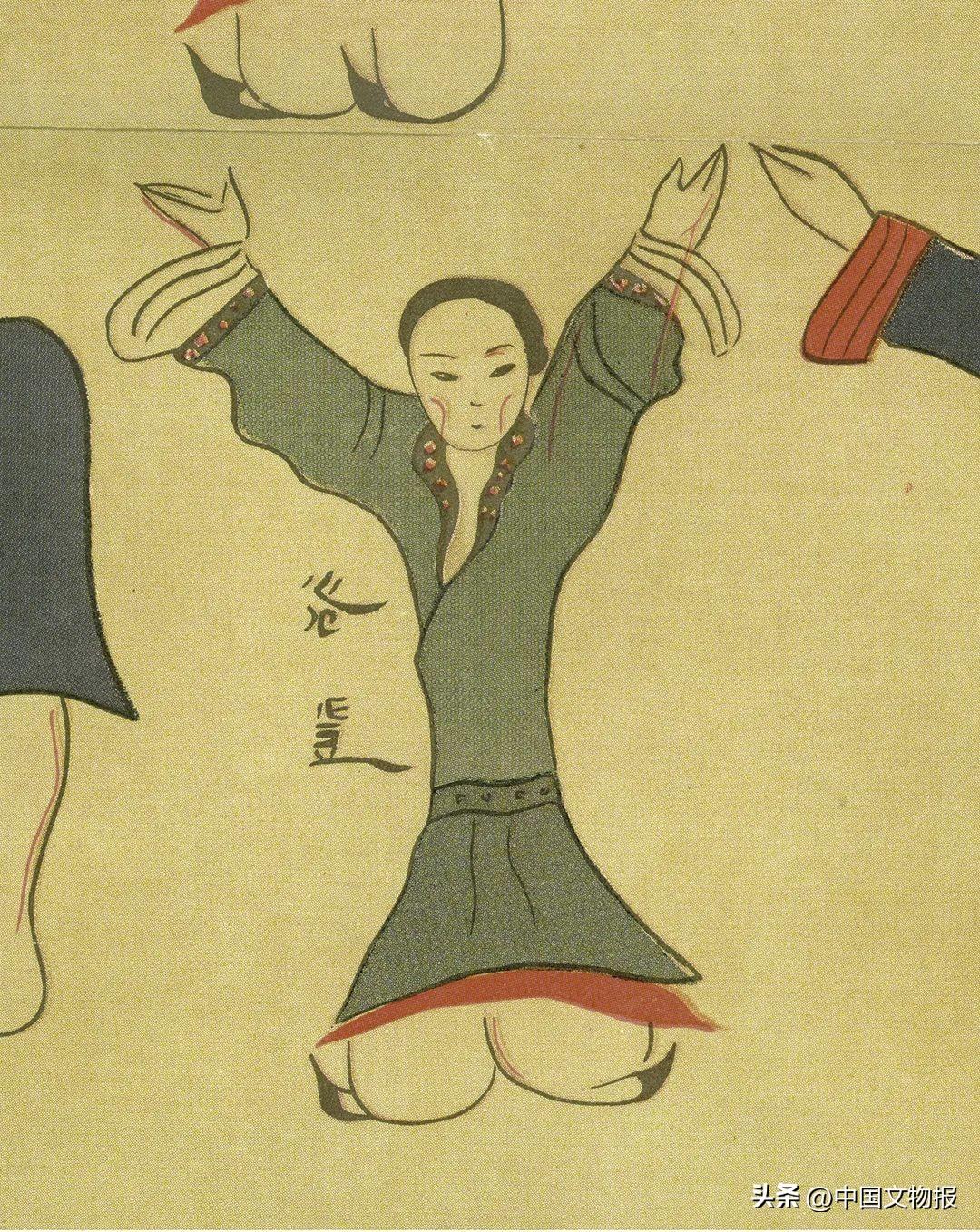

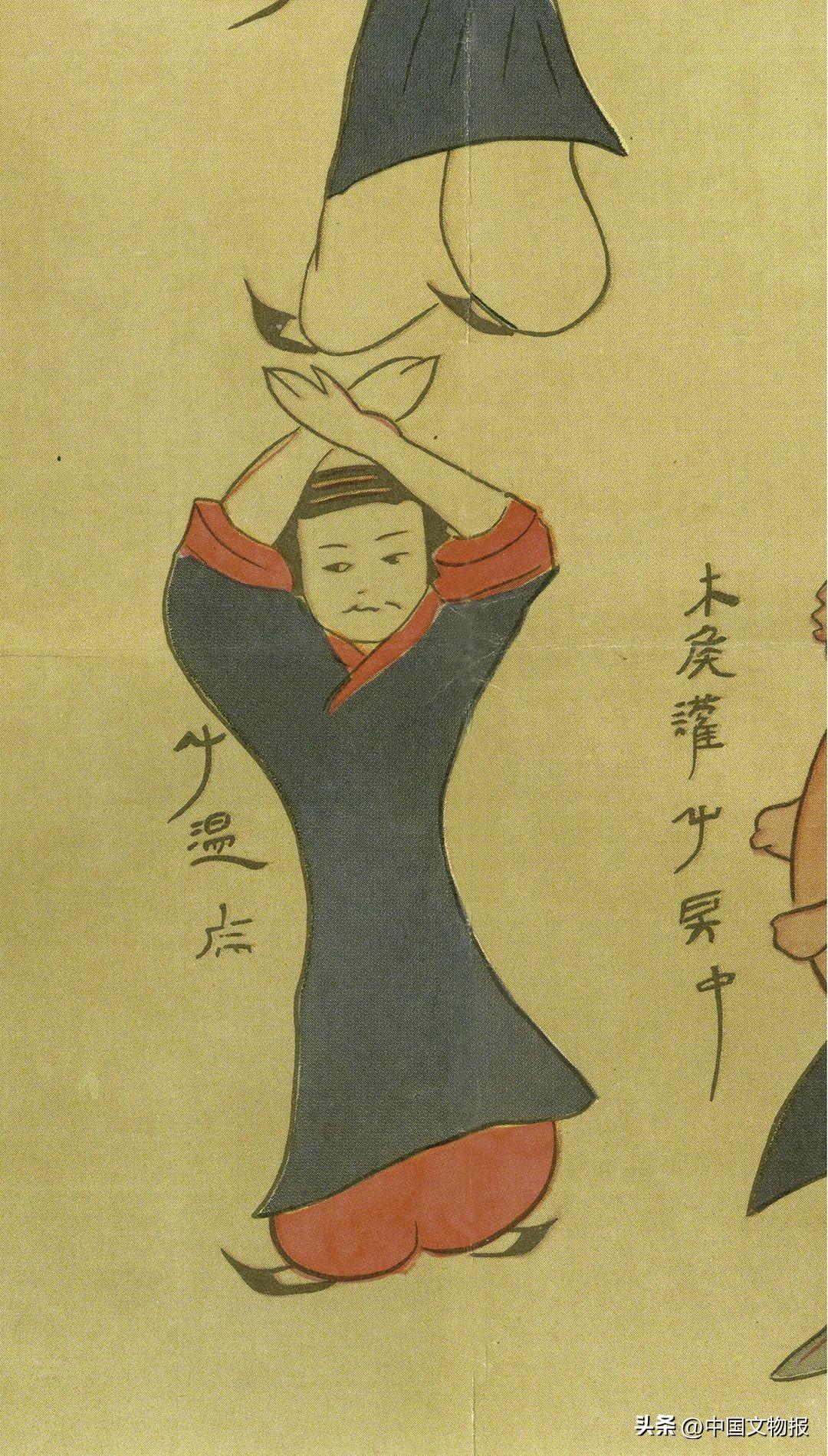

为探寻良渚人神姿势的秘密,关注到马王堆汉墓中发现的帛书“导引图”。导引法究竟归属于道家之术还是为道家所利用,其实并不十分重要,关键是导引法的形而下作用为强身健体、延年益寿,形而上作用就是得道成仙,进入神界,从而人神合一。大巫师的职能是沟通人界和神界,从而获得对自然界和社会一切现象的解释权,并获取政治统治和社会管理的合法性。良渚人神是大巫师和天神的二元一体,既是人神,也是神人。“导引图”绘就很多种姿势,可作为普通人健身的姿势,应该也是巫师作法得道为神的姿势,可运用于人神沟通的操作之中,从而期望在政治运作中产生特异效能。“导引图”27图,跽坐,双足略有外撇,双臂上举过头(图4-1、4-2)。36图,跽坐,双臂上举相交于头上方(图4-3、4-4)。红山文化和凌家滩文化玉人向上曲肘的姿势也类同于“导引图”5图。良渚文化先民具备了很高的观察能力和艺术表现力,陶器上一些动物和房屋的图像都非常逼真,虎神图像上的人字形冠徽同凌家滩出土的玉冠徽实体几乎一模一样,因此我们期待发现神人作法通神时所摆姿势的准确图像,当前,汉代“导引图”或可作为有益的参考。

图4-1

图4-1

图4-2

图4-2

图4-3

图4-3

图4-4

图4-4

作者单位:上海博物馆

本文刊登于《中国文物报》4月21日第6版

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 王雨莹

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

全国重点文物保护范围内古墓被盗,护墓员不敢上报,自己填了盗洞

“守墓有责”的护墓员本文作者倪方六中国有很多村庄是建在古人墓地上的,湖北荆州纪南镇雨台村就是这样,村民家的菜地里、锅台边、甚至床底下都可能有古墓。雨花台村下的古墓,可不一般。我要新鲜事2023-05-26 10:55:430000世界上最小的国家,人口仅有三十几个,人口扩张全靠总统夫人生育

这个世界上面大大小小的国家共计有两百多个,但是每个国家因为地理环境、位置、面积大小等各方面的差异在世界上排名有所区别,很多人都相信梵蒂冈是面积最小的袖珍国,但是令人大跌眼镜的是和另外一个小国相比梵蒂冈都算是大国了,这个国家就是位于北美内华达境内沙漠的摩洛西亚共和国。跟地窄人稀的梵蒂冈相比,摩洛西亚共和国才是真正意义上的弹丸之国,毕竟整个国家上下拥有的人口也才三十几个,想要扩张人口全要依赖总统夫人。我要新鲜事2023-05-25 14:17:500000始祖鸟:侏罗纪带羽毛的恐龙(体长0.5米/德国出土)

说到恐龙,大家想到的都是像霸王龙那样的,其实在目前已发现的700多种恐龙中,有不少是带羽毛的恐龙,其中最特色的当属始祖鸟,它被很多人认为是鸟类的祖先,接下来一起去认识看看。始祖鸟基本资料始祖鸟是一种欧洲的小型带羽毛恐龙,它体长0.3-0.5米,与小盗龙差不多大,体型在目前已知的774种恐龙中排在第698位,生活在距今1.45亿年前的晚侏罗世。始祖鸟化石我要新鲜事2023-05-09 17:01:34000044年前四川发现一古墓,男墓主却陪葬女性奁盒,专家说与刘邦有

出土“王邦”漆器的墓主人是谁?而解谜——追求历史的真相,又正是考古学的方向和趣点所在。现代考古现场这座墓是1977年,时荥经县城关镇砖瓦厂工人,修建砖窑破土时发现的。当时共发现了3座墓,分别是一号墓(M1)、二号墓(M2)、三号墓(M3)。三座墓的关系密切,可能是一个家族的。我要新鲜事2023-04-16 14:34:120001城墙与文字:早期国家的形成

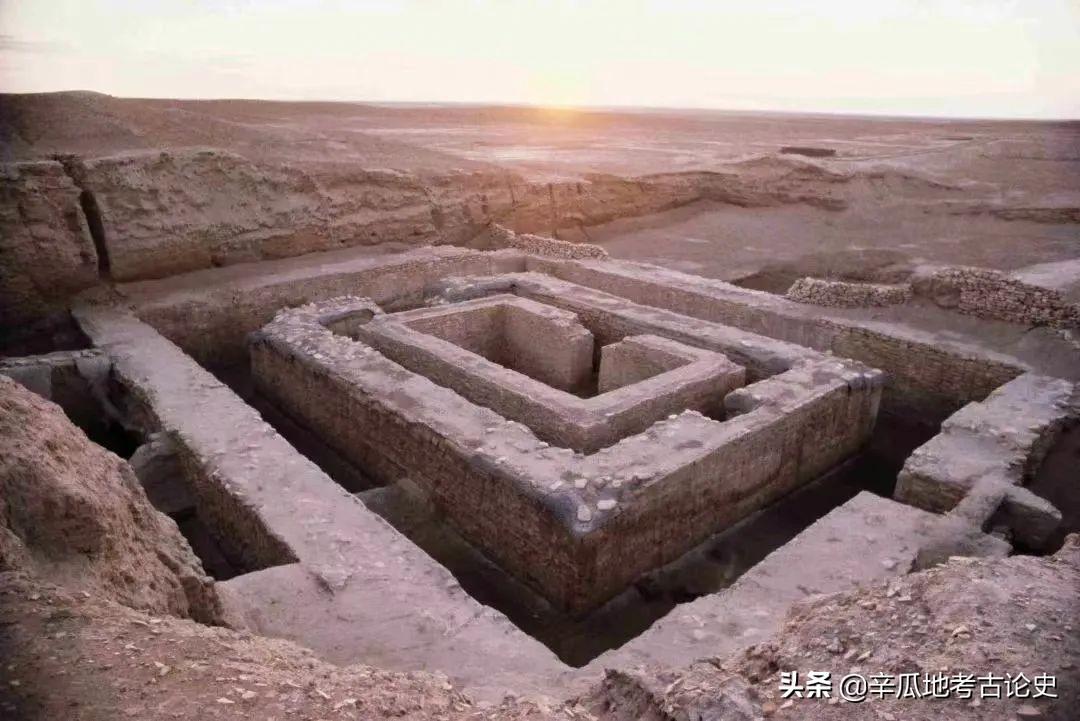

本文节选自《作茧自缚:人类早期国家的深层历史》第四章“谷物立国:早期国家的农业生态”。作者:詹姆斯·C.斯科特,耶鲁大学政治学和人类学斯特林(Sterling)教授,农业研究项目主任,曾任普林斯顿高级研究所研究员和柏林高级应用科学研究所的古根海姆研究员。译者:田雷,华东师范大学法学院教授、立法与法治战略研究中心主任。城墙造就国家:保护以及封闭我要新鲜事2023-05-28 14:01:110003