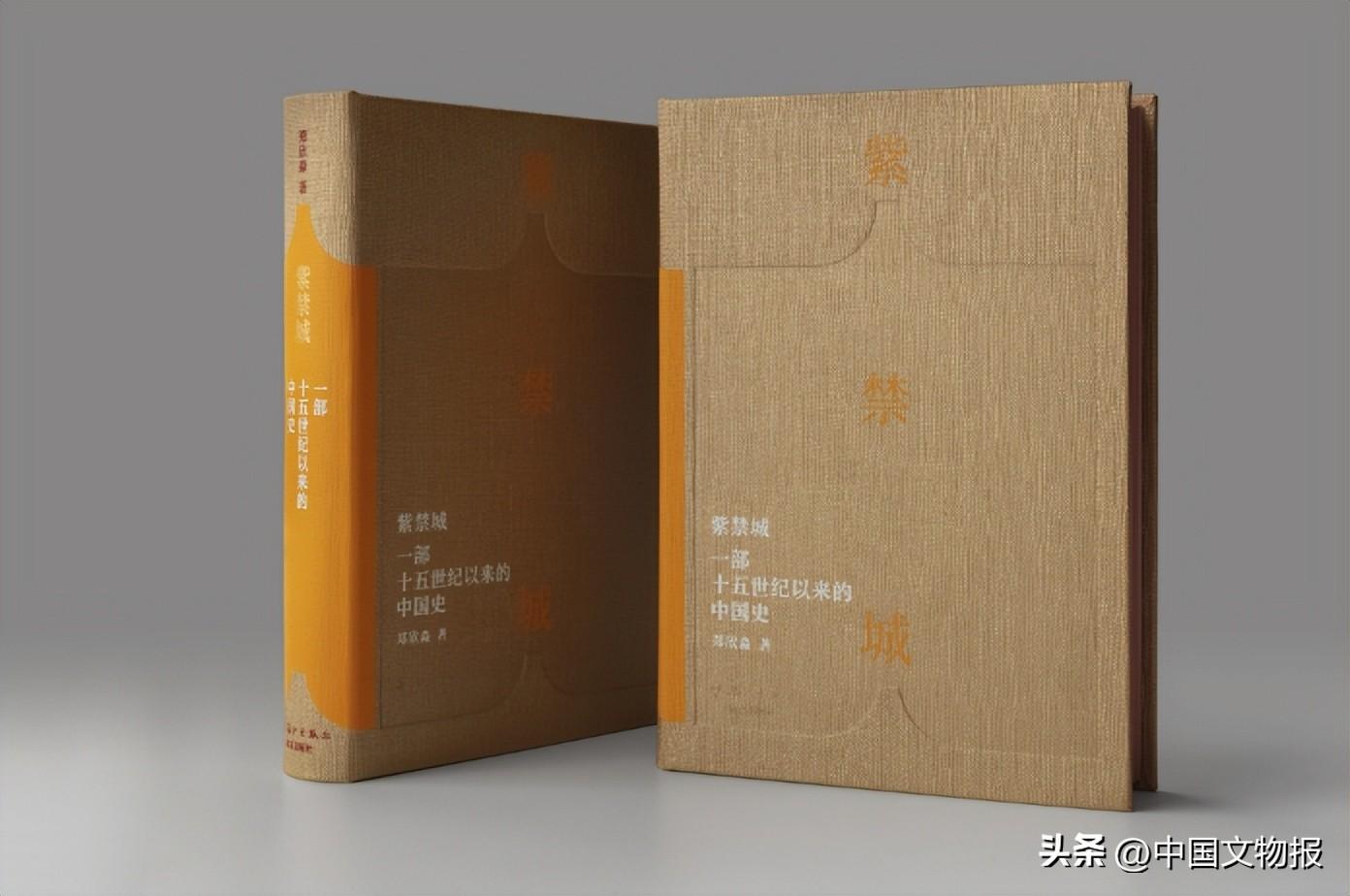

郑欣淼:书写紫禁城的整体史

《紫禁城:一部十五世纪以来的中国史》

作者:郑欣淼

出版社:漓江出版社、故宫出版社

出版时间:2023年2月

定价:268元

后记

历经六百年风雨沧桑的紫禁城(故宫)是中国传统文化精神最重要的物质载体,又是中国历史文化最有代表性的象征物之一,更因其地位和影响成为享誉世界的鲜亮的中国符号。

紫禁城是说不完的,当然也是写不完的。源源不绝的各种出版物,适应着不同层次的需要,对于传播故宫知识都起了积极作用,但现在相当多的读物采取的是一般地谈文物、讲建筑、话宫史的叙事方式,这就难免导致紫禁城书写和认识的“碎片化”。如何将紫禁城置于大历史、大文化的格局中,提纲挈领、脉络清晰地予以呈现,自然就成为亟待解决的问题。

笔者认为,这既是个写作方法问题、思路问题,也关乎对故宫遗产价值的认识程度问题。价值是人类评判事物的一种尺度,而紫禁城价值的评判则主要在于它所蕴含的历史文化信息。对紫禁城本身所固有的客观存在价值的认识是发展的、不断深化的。我们今天已认识到紫禁城是一个博大精深的文化整体,它的建筑、文物与宫廷历史文化是有机联系的统一体,因此就应该书写一部体现紫禁城完整内涵的整体史。

整体史的紫禁城,要有明清两代的内容。这两个中国历史上的重要王朝,既处于我国封建社会行将灭亡的衰落时期,又处在封建专制主义发展的巅峰时期,从社会形态角度考察,其政治、经济、文化有诸多共同点和延续性。紫禁城作为明清两代的皇宫也充分反映了这一点。紫禁城不仅是明朝修建的,而且在明清491年的宫廷史中,在明代的220多年有着丰厚的积淀;清承明制,例如在宫殿建筑、典章制度、宫规习俗等方面都体现了其明晰的因革变化过程与痕迹。因此紫禁城在世界文化遗产中被称作“明清故宫”,这个名称有着特定的丰富的含义。由于清朝离我们现在比较近,清宫留下的遗存相对多,好多人似乎认为故宫就是清故宫,其实此前是明故宫,明宫的遗存也不少,明清之间的联系不能无视或者割断。整体史的紫禁城不能只有清朝而没有明朝,或者详于清而略于明。

整体史的紫禁城,不能孤立地看待这个皇宫,而要把它放在三千多年的宫殿史、两千多年的帝制史中来认识。它的建筑规制,它的设计符号等,无不是中国传统文化的活生生的体现,也以皇权最高威严的形式确认和表述了中国文化的基本内涵。因此,应该通过丰富的细节来呈现紫禁城背后的中华文明史脉络,而非限于建筑、书画、器具等单门独类的分块叙述上。此外,紫禁城的物质呈现是帝国多元地方文化和工匠精神的精华凝聚,是帝国对全国控制力的体现,也见证着帝国的兴衰存亡,因此整体史对此应有一定的反映。

整体史的紫禁城,应有更开阔的视野,在15世纪以来欧亚史变迁的大格局下看待紫禁城。著名世界史家吴于廑先生曾经认为:古代世界各国编撰的史书,实际都是世界史。紫禁城的形成史既是文明史、政治史,也是世界史的一部分。紫禁城与永乐皇帝定都北京的选择紧密相关,而永乐定都北京与北京在当时欧亚地缘政治格局中的重要地位又息息相关。紫禁城的建立及其功能运转与明清帝国在世界史特别是在欧亚史的地位紧密相关,一部紫禁城史就是一部活的15世纪以来的欧亚史。帝王是紫禁城曾经的主人,是帝国运转的决策者,应该从这个角度去看待彼时帝王的审美爱好、治理方式等,这是实实在在的活的紫禁城。紫禁城丰富的文化艺术遗存反映了明清帝国曾有过的开放性、世界性和多民族性的特质。

整体史的紫禁城,自应有多姿多彩的故宫史、博物院史。紫禁城改称故宫已100多年。20世纪的故宫是紫禁城整体史的重要组成部分,应该站在20世纪中国变迁史的角度看故宫,站在20世纪中国人命运的角度看故宫。20世纪中国的方方面面发生了剧烈的变化。这些变化既是世界格局变动造成的,也是中国内在问题发展的必然结果,而故宫的变化、发展就是这个大历史变迁的一个缩影。最明显的一个变化,就是故宫由皇宫成为博物馆,功能上由政治的转向文化的,准确地说是公共文化的。这是20世纪的新概念。以前中国没有博物馆的概念,博物馆的出现担负了一种新的共和公民的人文素质养成的责任。而故宫人,无数故宫的典守者、管理者、文物修复者,他们的努力和奉献,也体现出20世纪中国人可贵的精气神和历史感。

基于以上的一些思考,笔者遂拟通过对丰富的紫禁城内涵的梳理,书写一部新的紫禁城史。这部书从四个方面着眼,即紫禁城作为皇宫的建设史、紫禁城作为朝廷的政治史、紫禁城作为宫廷的生活史、紫禁城作为故宫的博物院史。笔者以为,对这四方面视点的综合考察,庶几就是紫禁城的整体史,或者说是完整的紫禁城史。每方面围绕主题又分设为几个部分,部分下又有若干节,有人,有故事,有文物,人、事、物又结合在一起,力图呈现出一个生动的、立体的、传承变化着的紫禁城,使读者对其600年沧桑有个头绪比较清楚而内容相对丰富的了解。当然,这也许只是笔者的奢望。是否达到了预期,只能请读者诸君评判了。

笔者认为,本书虽是一本面向大众的普及性读物,但能否写得更有新意,最重要的还是看材料的运用,包括材料的搜寻、新材料的挖掘以及材料引用的准确性。笔者在这方面不敢偷懒,抱着严谨的态度,也下了一定功夫。当然,关于紫禁城史的材料浩如烟海,做得不够、有待加强的地方一定还有很多,其他不足之处恐怕也有不少,敬祈方家一并指正。

郑欣淼

2021年4月20日

于故宫清稽查内务府御史衙门旧址

编辑 | 张 怡 实习编辑 | 王雨莹

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

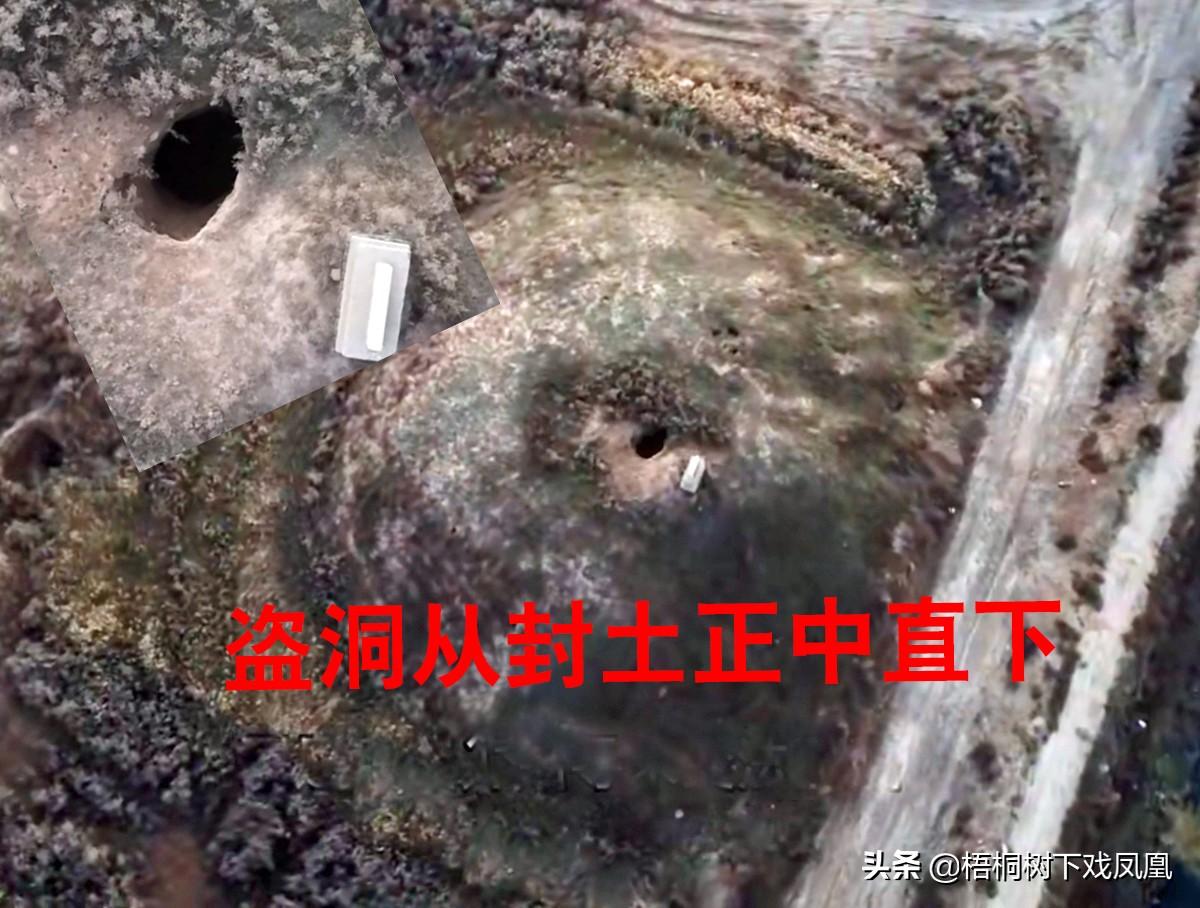

老手盗山上财主墓,购盗墓工具时特提醒同伙买3根钓鱼杆,做啥?

四川一起以钓鱼作掩护的盗墓活动本文作者倪方六盗墓者善于钻其时其地的空子,在大家习以为常的情况下盗墓,以合法的外衣行非法的勾当。为了尽量避免引起怀疑,上坟祭祖、旅游观光、打工求职、野外考察、勘探矿产……甚至假冒警察、装成考古人员,反正什么方便就伪装成什么。2018年,一群精明的四川盗墓者伪装成垂钓者,掩护盗墓。而这起盗墓事件的起因,就缘于钓鱼。我要新鲜事2023-05-26 09:24:540000百年百大考古发现巡礼—秦汉(一)

10月18日,第三届中国考古学大会开幕式上公布了“百年百大考古发现”。详细名单戳~重磅!“百年百大考古发现”揭晓!考古遗址保护展示优秀项目公布!我要新鲜事2023-05-07 10:31:100001博纳巨龙:阿根廷大型食草恐龙(长12米/6500万年前)

食物丰富,恐龙体型才能大,而几千万年前的阿根廷,气候温和,植物茂盛,所以诞生过许多大型食草恐龙,比如世界上最大的恐龙阿根廷龙,还有今天要介绍的博纳巨龙等。博纳巨龙体长可达6500万年前的晚白垩世,生活在6500万年前的晚白垩世,接下来一起去认识看看。博纳巨龙基本资料我要新鲜事2023-05-09 09:37:220000大同区开启考古勘察 目标是九间遗址(大同考古)

根据日前消息,黑龙江大庆市大同区的考古工作者就联合起来开始了对于九间遗址的勘察。不过勘察工作现在还是在准备的状态,根据官方放出来的消息,大概会在今年的7月份开始正式动工,其实在这之前,大庆市已经对于九间遗址进行了几次的挖掘,而这一次将会是在五年当中的第四次挖掘,可以说明九间遗址对于当地的考古来说是多么重要的一次活动。九间遗址我要新鲜事2023-05-31 22:58:100000