乔新华|真实的故乡 想象的家园:一株尽人皆知的大槐树

一、移民史上的洪洞大槐树现象

在中国移民史上辐射范围最广、影响最大的移民发源地,大概要算山西洪洞大槐树了。“问我祖先来何处,山西洪洞大槐树。祖先故居叫什么,大槐树下老鸹窝”,这是一首广泛流传在华北民间、妇孺皆知的歌谣。与此相关的还有《胡大海复仇》、《燕王扫碑》、《三洗怀庆府》等传说故事,分别从不同角度对政府下令从洪洞迁民充实中原一带的原因进行了探索;而解手、背手、“谁是古槐迁来人,脱履小趾验甲形”等民间传说则丰富了移民文化中有关族群记忆、地方风俗习惯等有趣情节。历经几百年的传承、积淀和凝结,洪洞被数千万人喻为“家”、称作“祖”、看作“根”,成为无数人魂牵梦绕的故乡。

关于洪洞大槐树的传说故事生动而丰富,相关碑刻、族谱等资料大量散见于华北各地。这样一段妇孺皆知的歌谣背后究竟蕴藏着怎样丰富深厚的历史情境和文化内涵?人们一直力图破解这一问题。1914年洪洞地方精英创修的“古大槐树遗址”和1921年编撰的《古大槐树志》,便反映了探究重构大槐树传说背后的历史真实的努力。特别是从20世纪80年代起,在盛世修志的背景下,洪洞县志办在全国范围对移民资料进行了大量调查和征集,不少学者开始利用调查整理的家谱、墓志铭等资料对移民的原因、经过、路线等问题进行实证性研究,试图全面详尽地揭示发生在明初洪洞的大移民事件真相。在历史学“求真”的本质追求下,有关大槐树移民的许多片段得以渐渐浮现,但与此同时,一些更为细致具体的问题却仍在不断生发。在今天看来,洪洞大槐树移民绝不仅仅是发生在明初的一次或几次大移民事件,其中裹挟、粘连着不同历史时期诸多鲜为人知的历史情境和集体记忆,其意义已不只是一个中国移民史重大事件所能囊括,而已成为一个蕴含诸多深意的文化现象。

二、洪洞大槐树传说的历史记忆

根据目前的文献资料,在金元到明初的一个较长时期内,涉及山西的移民活动事属无疑。“洪武、永乐年间共计移民18次”的说法是多数学者普遍认同的结论,“中原荒芜河东盛”是明初移民发生的主要原因。因此,洪洞作为明初山西移民迁出地之一,是一个真实的“祖先迁出地”,是一些华北移民后代中“真实的故乡”。但这个“真实的故乡”究竟涉及到多少移民,波及到多大范围,则值得细细推敲。据现代学者根据华北民间的谱牒、碑刻等资料考证,洪洞古大槐树移民分布于11个省(市)227个县,移民人口达到百万以上,“而洪洞一县在明初可能拥有如此多的人口吗?”(参见安介生:《山西移民史》,山西人民出版社1999年)答案显然是不可能。因此人们推测“无论洪洞人如何忠厚,当时断不能只迁此一县人民”(《山西省洪洞县古大槐树迁民纪略》,载林中园:《迁民后裔话迁民》,42页),它应该只是明初迁民的重要来源地之一。

如果我们不拘泥于既定的结论,做到“不疑处有疑”,就会发现大槐树移民中还有更为复杂的信息纠结其中:相比较民间谱牒、碑刻资料关于大槐树移民的大量记载,官方文献的记载却严重缺失。不仅《明实录》、《明经世文编》等没有特别提到山西洪洞县的移民问题,更不用说详及大槐树了。而且明清时期洪洞本地的地方志中也没有记载,直到民国六年的《洪洞县志》才新增“大槐树”一事。

“山西移民”甚至整个华北移民活动何以缩小为“洪洞移民”?关于大槐树移民史实的记载为什么会形成“但不见诸史,惟详于谱牒”的巨大反差?要揭示这种种难解之迷,或许需要我们“换一个角度”,转变视角和方法。在这个意义上,刘志伟提出的“有关移民的历史叙述,应该是被研究的对象,而不是研究所得的结论”颇具启发性,循着这样一个思路,洪洞大槐树移民问题的研究就不仅应该包括探讨明初发生在山西的那样一个重大的移民事件,而且应该包括自明以后不同时期、不同人群、在不同社会文化背景选择下对洪洞大槐树的想象和记忆。具体而言,一方面要从洪洞外部考察,探究不同地方的人、在什么时候、为什么要说祖先来自山西洪洞大槐树;另一方面,也要从洪洞内部来考察,这个地方究竟有什么样的特质会被数不清的人认定为祖先发源地,成为无数人魂牵梦绕的家园。

在洪洞作为“真实的故乡”之外,究竟还有哪些地方的人、在何时、为何要说祖先来自洪洞大槐树?对此问题的探究,赵世瑜的观点颇具代表性。他认为:“这个看似虚构的传说使我隐约感觉到族群关系与大槐树传说的关系。在南宋时期,中国北方被女真人占领,金被元所灭后,只有很少一部分人迁回东北黑山白水之间,大多数人留在了华北,定居下来,在元朝时期,蒙古人又进入中原,北方经历一次比较长时间、大规模的民族融合,到明朝时开始重塑汉族正统,人们要想办法证明自己的族源,但实际上已经不能说得很清楚了,因此到这个时候人们就需要塑造一个祖先的来历,甚至是一个祖先来历的象征。”(赵世瑜:《传说、历史、历史记忆——从20世纪的新史学到后现代》,《中国社会科学》2002年第3期)在这里,洪洞被赋予汉族正统性的标签,也成为一个特定族群形成中的共同符号。金元时期华北复杂的族群关系在这个传说中得以体现,也成为这个事件背后暗含的历史真意,并在几百年后的晚清民国之际被重新唤起,承载了重要的时代意义。

三、梦里故乡:洪洞大槐树的象征意义

循着这些颇有见地的视角,我们或许能够从洪洞大槐树现象中解读出更多的历史信息。“北有大槐树,南有石壁村”,这句广泛流行的民谚的意思是说,北方汉人的祖根系于山西洪洞大槐树,南方客家人的祖根系于福建宁化石壁村。洪洞大槐树之所以成为北方汉人心中想象的家园,不仅与华北当时的社会情境有关,也与洪洞本地的地方传统和民国年间洪洞士绅的“再创造”有很大关系。“传统的发明”虽是近年来的一个时髦语,只不过在历史上却是周而复始地发生着。

民国三年,曾任山东县令的洪洞人景大启联合当地士绅贺柏寿等倡修大槐树迁民遗址和编撰《古大槐树志》。他们“创建碑亭,建立巨坊,新构茶室”,初步形成了迁民遗址的雏形。与此同时,他们还纂修了《洪洞古大槐树志》,排印百余本行世。1931年,柴汝珍又在旧志基础上重新编辑,汇为《增广洪洞古大槐树志》一书。遗址的修建不仅将民间传播的大槐树移民传说变成了有迹可寻的遗迹,而志书的记载又成为日后研究者的重要史料依据。

一种传统的发明或再发明,都是特定时代的历史所致,也是当时怀有不同目的的各类人群博弈的结果。民国年间洪洞大槐树移民再次成为关注焦点与当时的“民族——国家”思潮有非常密切的关系。贺柏寿在《重修大槐树古迹碑记》中写道:“方今民国肇造,社会主义播腾寰区。凡有关民族发达之源者,宜及时表彰,藉识人群进化之由,俾免数典忘祖之诮。然则吾邑大槐树,处之待于楬诸者,顾不重哉。”1931年时任知县的柳蓉在为增修的志书撰写序言时也说:“现值大同世界,一本散为万殊,四海皆是同胞,民族合群,共同奋斗,异族罔敢侵略,同种日跻富强,遐迩交称曰:古大槐树关系种族,扬国争光,晋乘生色,彼夫召伯甘棠,播仁声而记遗爱。”由此可以看出,清末民初反满思潮和“民族——国家”思潮是洪洞大槐树旧话重提的一个重要历史背景。因此,民族凝聚力也成为洪洞大槐树移民最重要的文化内涵。

其实,放在洪洞地方历史的脉络中看,民国年间大槐树移民的“再发明”并不是一个孤立的事件,这里一直有做“地方史”的传统,这些又都与洪洞所处的山西南部这一特定地域文化紧密相连。山西南部以及从广义上说的黄河流域,是中华文明的发源地之一,有中华民族发源的“直根”之称。这里的历史从先秦以降是连续不断的,伏羲、女娲、黄帝、炎帝、尧、舜、禹等远古圣王在这块土地上留下许多遗迹和传说,该区域从上古至近代的历史与这些古老象征资源的再创造始终紧密地联系在一起。洪洞士绅一直在力图接续这一传统,从明初朱元璋礼法之治背景下对皋陶、师旷的塑造,到晚明华夷之辩及道统论思潮下对皋陶的再塑造,最后到晚清民国“民族——国家”建构下对大槐树的利用,洪洞形象一步步地凸显出来。由于地方始终在国家主流话语下对“文化传统”进行灵活地阐释和塑造,因此洪洞形象逐渐超越地域本身;也正是因了士绅在地方上不断制造国家认可的主流话语,洪洞的影响才在传播中逐渐递增,最终成为数千万人认定的“故乡”这样一个特定的象征。

因此,与其说洪洞大槐树是一个具体的祖先发源地,毋宁说它更是一个抽象的“故乡”的象征性符号,是中华民族“文化之根”的象征地之一。它既是民族精神的载体,又是民族精神和传统文化的象征。正是在这种意义上,在晚清以降民族存亡的历史关头,大槐树移民文化以其特有的文化底蕴和凝聚力发挥了重要的合群卫国的历史作用。

来源:《光明日报》(2011年07月28日14 版)

洛阳发现的魏晋墓葬群 揭开了下葬的限制

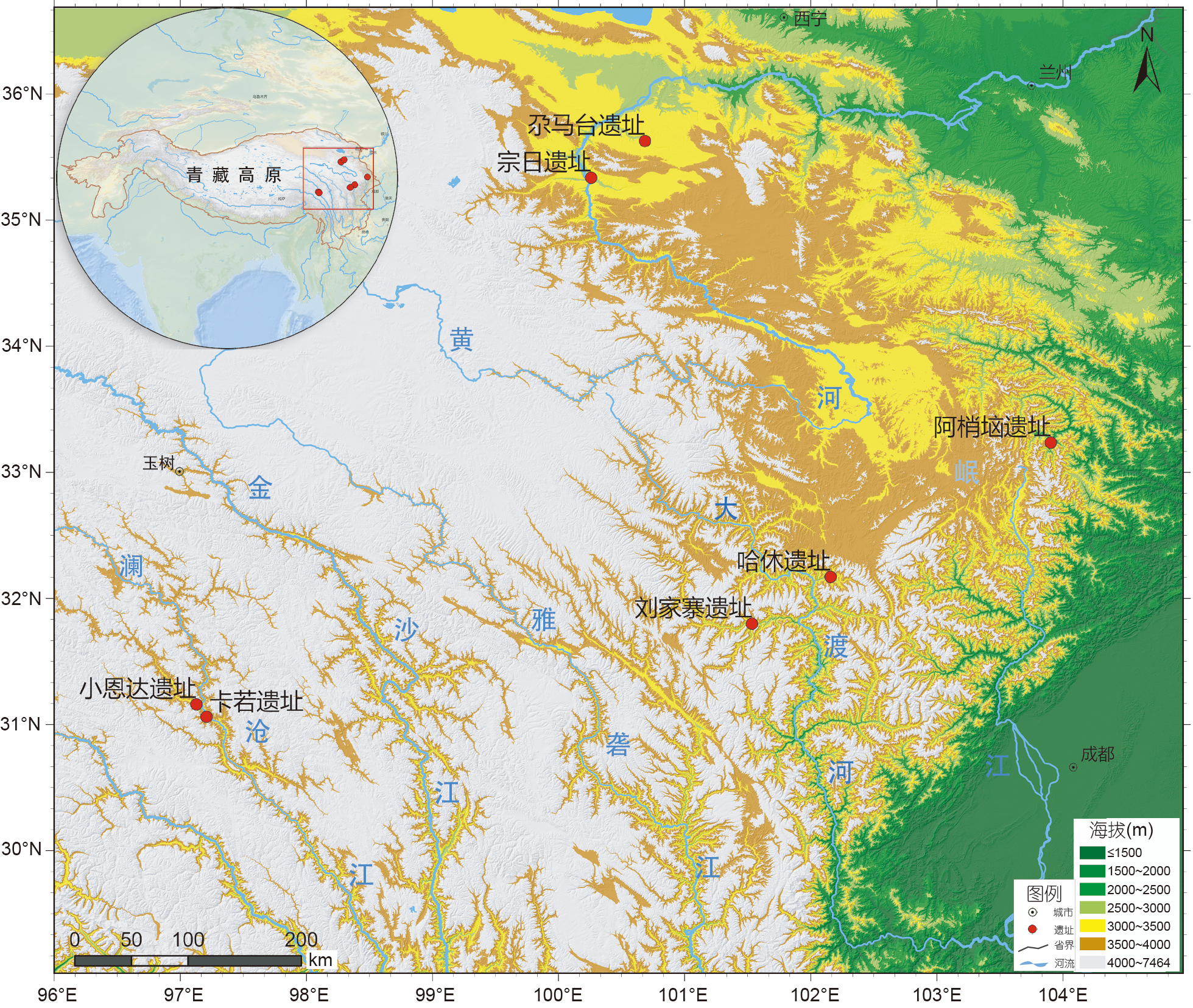

中国封建王朝时期,社会阶层等级森严,这种等级制度不仅贯穿人们的生活,甚至延伸至死后。洛阳发现的魏晋时期墓葬群,特别是其中的规模和陪葬制度,为我们揭开了古代封建社会下葬的限制。一、魏晋时期的社会等级在魏晋时期,社会等级的严格划分在历史记载中有所反映。在洛阳发现的墓葬群中,最具代表性的是帝王墓穴,其中文帝曹丕和明帝等人修建了铃木。墓葬的规模、形式以及陪葬制度都表现出严格的社会等级制度。我要新鲜事2023-08-17 18:04:570000吕红亮:青藏高原粟作本地化与永久定居

我要新鲜事2023-05-26 05:15:250000秦陵园内发现大量陪葬墓,或射死或勒死,疑是始皇被诛杀公子公主

秦始皇陵考古发现了什么?本文作者倪方六在中国帝陵中,秦始皇陵无疑是一座最有话题的陵墓,至今有很多谜团没有解开。从1950年代起,考古界便着手秦陵的勘探,希望有所发现。据已发表的考古报告,经过40多年的考古调查和发掘研究,已经判明秦始皇帝陵区文物遗址分布区总面积达60平方公里,其中文物遗址密集区近20平方公里。我要新鲜事2023-05-26 17:12:000001百年百大考古发现巡礼—秦汉(二)

10月18日,第三届中国考古学大会开幕式上公布了“百年百大考古发现”。详细名单戳~重磅!“百年百大考古发现”揭晓!考古遗址保护展示优秀项目公布!我要新鲜事2023-05-07 10:24:370001清官时候裹草席下葬 后世挖出十亿珍宝(王士奇墓)

墓中的珍宝是明神宗上次给王士奇。在1956年的春天,浙江临海的一户村民在修建猪圈的时候,无意中发现了一块石板,石板的下面似乎潜藏着一座古墓,隐隐约约能够看到里面有许多金银珠宝。村民们见状赶紧的联系了村干部,之后村干部又联系了当地的文物局,很快就有专家带队赶到了现场勘测。经过了清点,墓中共出土107件文物,其中有22件被评为国家一级文物,价值甚至已经超过了10亿。仕途通畅我要新鲜事2023-02-26 03:42:080000