2023年度《中国博物馆》聚焦版块选题方向

《中国博物馆》(Chinese Museum)是由国家文物局主管、中国博物馆协会主办的国家级博物馆学专业期刊。自1984年创刊以来,始终致力于推动中国博物馆学科建设,指导各地博物馆实践,培育博物馆学人。本刊为双月刊,逢双月出版,2018年被列入中文核心期刊,2021年3月再度入选。

为更好顺应文化强国建设背景下中国博物馆事业的新形势、新发展,贯彻落实《关于推动学术期刊繁荣发展的意见》《关于推进博物馆改革发展的指导意见》有关要求,基于刊物自身的资源优势,本刊自2023年第1期起,由黑白印刷改为全彩色印刷,并新增“典藏研究”版块。根据刊物定位,刊物内容分为聚焦、典藏研究、理论、实践、国际、青年和资讯七个一级版块。

以下是本年度六期聚焦版块的选题方向,欢迎博物馆同行踊跃赐稿。

1. 博物馆与文明交流互鉴

中华文明自古就以开放包容闻名于世,在同其他文明的交流互鉴中不断焕发新的生命力。博物馆作为沟通文化的桥梁,在推动文明交流互鉴方面具有特殊作用。本期专题重点聚焦博物馆如何更好发挥自身优势,推动中外文化交流,讲好中华文明故事,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象,展现中华文明的悠久历史和人文底蕴,推动发展民间外交、公共外交,以利于世界更好读懂中国。

2. 博物馆、可持续性与美好生活

国际博物馆协会将2023年“国际博物馆日”主题定为“博物馆、可持续性与美好生活”,特别关注博物馆对于社会可持续发展的关键性作用。近年来,博物馆依托自身独特资源,在满足人民群众多元化需求,推动社会和生态可持续发展方面发挥了积极作用。本期专题重点聚焦博物馆在实施联合国2030年可持续发展议程,创造构建可持续未来中发挥的作用,特别是通过实施“博物馆 ”战略,与教育、科技、旅游、商业、传媒、设计等跨界融合,在支持气候行动、促进社会包容、解决社会难题等方面的特殊贡献。

3.考古发现与研究成果的博物馆展示

文物考古工作是展示和构建中华民族历史、中华文明瑰宝的重要工作。认识历史离不开考古工作,历史文化类博物馆更离不开考古工作。博物馆既是考古成果的保存者、整理者和传播者,又是考古研究与考古工作的见证者和参与者。本期专题重点聚焦博物馆与考古新发现、考古资料阐释、考古成果转化和展示的紧密关系,博物馆中的考古藏品、考古遗址类博物馆和考古遗址公园专业化建设与管理运行等一系列相关问题。立足博物馆的视角,推动考古成果的挖掘、整理、阐释,助力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学,深化中华文明历史研究和成果转化传播。

4.博物馆与城市建设

博物馆是城市文明的重要产物,是贮存城市记忆的容器,在城市文化系统中扮演着不可替代的重要角色,也是城市文化竞争力的重要体现。中央九部门《关于推进博物馆改革发展的指导意见》将建设“博物馆之城”作为“统筹不同地域博物馆发展”的一项重要任务。本期专题重点聚焦如何更好发挥博物馆在推动城市可持续发展、提升城市文化软实力中的积极作用,依托博物馆参加和催化城市文化构建,推动建设独具特色的“博物馆之城”。

5.博物馆与乡村振兴

党的二十大报告提出,全面推进乡村振兴。作为乡村历史文化的载体,乡村博物馆在传承乡村文脉、增强文化自信、促进文旅融合等方面具有重要作用,是乡村振兴热潮中不可忽视的文化力量。中央九部门《关于推进博物馆改革发展的指导意见》提出:倡导社区、生态、乡情村史博物馆等建设。本期专题重点聚焦如何建好、用好乡村博物馆,发挥博物馆在实施乡村振兴战略、传承中华优秀传统文化的重要作用,通过博物馆的力量,深入挖掘农耕文化蕴含的优秀思想观念、人文精神、道德规范,在新时代焕发出乡风文明的新气象。

6.中小博物馆建设与发展

中小博物馆是我国博物馆体系中的绝大多数,强化中小博物馆的建设与发展,是实现博物馆事业高质量发展的关键环节。中央九部门《关于推进博物馆改革发展的指导意见》提出:实施中小博物馆提升计划,加强机制创新,有效盘活基层博物馆资源。本期专题重点聚焦如何加强中小博物馆建设、推动中小博物馆发展,提升中小博物馆的公共文化服务功能,激发活力、增强动能,为完善博物馆体系贡献力量。

扩展阅读 |《中国博物馆》征稿启事(2023年)

— THE END —

来源:中国博物馆协会

编辑 | 张 怡 实习编辑 | 胡博雅

复审 | 冯朝晖

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

先民开拓湖南地区

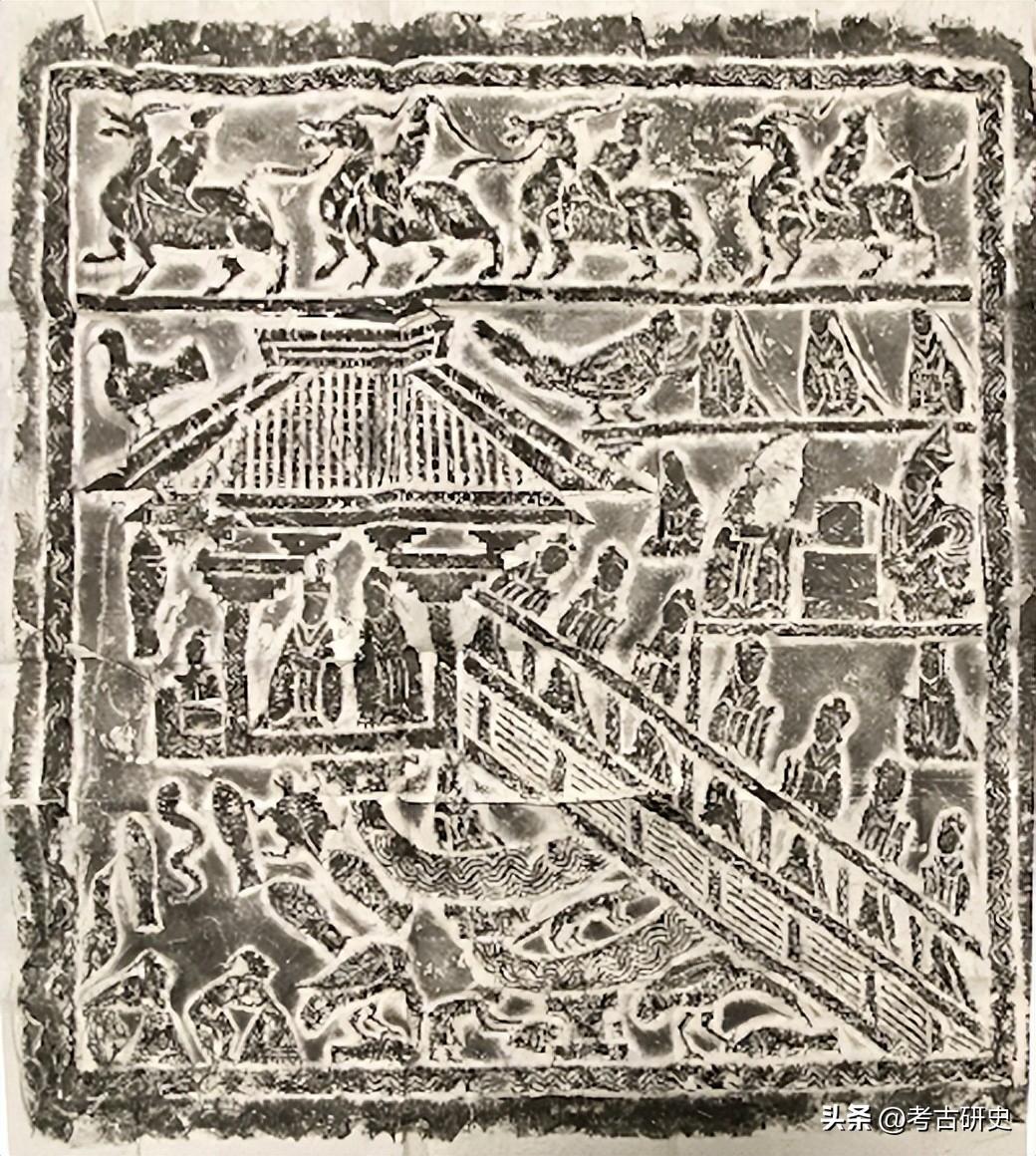

第二场先民开拓湖南:时空旅行的地图(活字典学长报告和课堂讨论)静云老师:时空是历史研究最重要的舞台背景,今天俊伟同学就带我们来领略湖南的空间舞台,以及从旧石器时代至商周时期文化发展概况。我要新鲜事2023-05-26 08:03:260000赵玉亮|中国早期针灸:从扁鹊画像石谈起

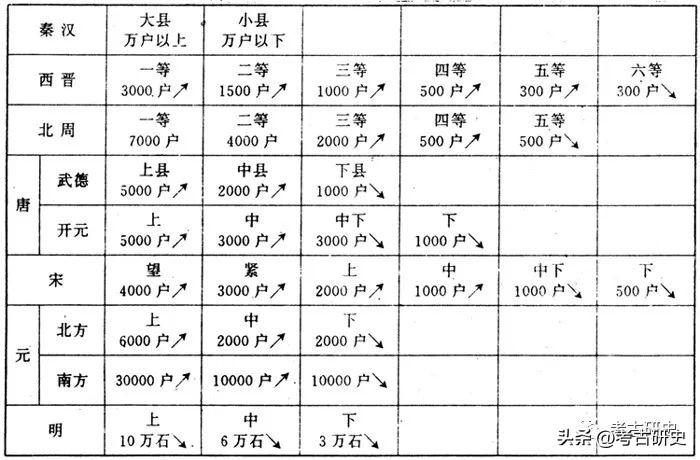

针灸是我国中医体系中重要的治疗手段,也是传统文化中的宝贵财富。针刺是把金属或其他材质制成、形体细长而尖锐的针刺入人体某些固定部位,从而产生治疗疾病的作用。灸治则是将艾绒等揉成小团或小圆条,点燃后靠近人体体表的某些固定部位,施行热熨而达到治疗疾病的目的。由于针刺和灸治两种治疗方法都是基于“经络学说”选取有关的穴位进行治疗,且“针”和“灸”常相互配合使用,以达到更好的治疗效果,“针灸”常合称出现。我要新鲜事2023-05-25 12:24:280000周振鹤:历史上行政区划的等第变迁

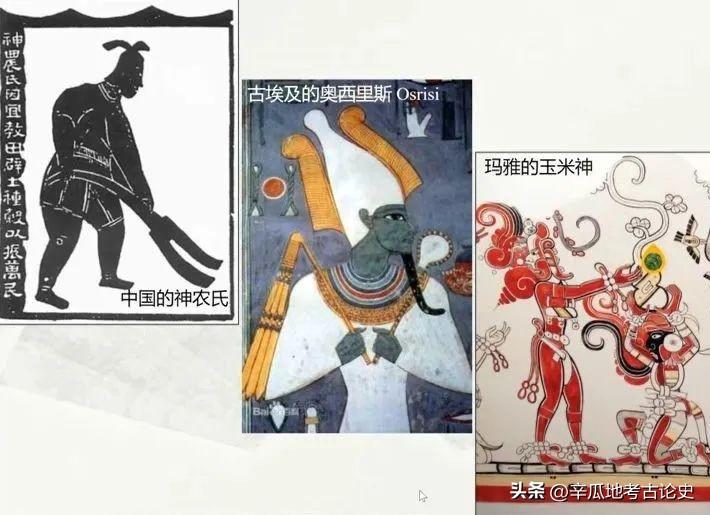

在同一层级的行政区划中,由于有幅员大小的区别,有人口多寡的不同,有赋税数量的差异,还有行政事务繁简易难的高下,以至地位重要与否的分别,因此,历史上每个朝代都依据各自的标准将行政区域划分为不同的等第。本文打算对历史上政区等第的变迁过程作一番简要的分析,并希望能够通过历史的回顾,而对今日政区的分等有参考作用。在政区分等中,县级政区的分等最有重要意义,因此先从这一方面说起。一、县级政区的等第我要新鲜事2023-05-25 18:23:310002讲座:赵志军:从进化论视角探讨农业起源

“中华文明探源工程等重大工程的研究成果,实证了我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。”其中“一万年的文化史”就是指中国农耕文化史,涉及到农业起源问题。我要新鲜事2023-05-27 08:09:450000日享一书ZZz02《中国北方游牧民族的造型艺术与文化表意》

今日分享的是一本之前一个搞北方民族考古的同学要找的书,今儿刚搞定,分享一下。北方游牧民族在诞生以后,由于独特的草原生态环境和游牧式的生产生活方式,创造了富有特色的游牧文化,包括了具有浓厚的民族性和地域性的造型艺术,并在金银、青铜、陶瓷、玉石、皮革、漆木、玻璃、刺绣、建筑以及民间工艺中直接体现出来,具有实用美观性、历史传承性、、民族民间性、交流传播性、区域结构性的文化特征。我要新鲜事2023-06-01 09:27:590002