讲座:赵志军:从进化论视角探讨农业起源

“中华文明探源工程等重大工程的研究成果,实证了我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。”其中“一万年的文化史”就是指中国农耕文化史,涉及到农业起源问题。

农业起源在考古研究中历来都是非常重要的学术问题之一,重要性体现在农业起源是人类社会发展的转折点。农业的出现标志着人类开始拥有主动改造自然的能力,从而在有限的空间内获得充足、稳定,但品种单一的食物来源,由此使得人口得到大幅度增长,定居生活出现。任何事物都具有两面性,农业起源与发展给人类社会带来有利影响的同时,也带来一些不利因素,造成了植被破坏、水土流失、自然灾害频发,以及营养成分单一的谷物导致人类体质下降,造成龋齿、骨质疏松、贫血等,定居生活带来卫生条件恶化,人口密度引发传染病泛滥等等。

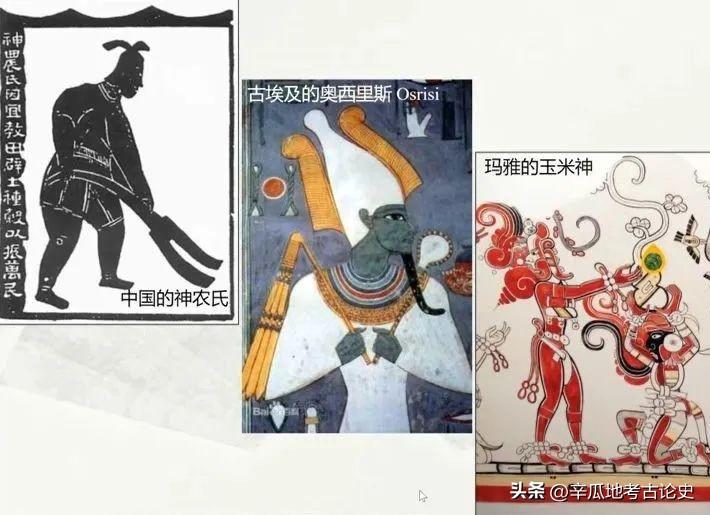

正因为农业起源在人类社会发展中具有如此重要的意义,因此农业起源的研究受到国内外学术界的普遍关注。不光是现代人在关注这个问题,凡是具有悠久农耕历史或深厚农业传统的国家或民族都存在与农业相关的神话传说,例如中国的神农氏,古埃及的奥利西斯,玛雅文明的玉米神。这些神有一个共同特点是权利地位较高,这些神话传说也说明世界不同地区的古人对农业的来源都充满了好奇心和敬畏感。

关于农业起源要研究什么?赵老师指出农业起源实际上研究的是“3W”问题,包括起源的时间(When)、地点(Where)、动因(Why)。针对这三个问题,在过去一百多年里们考古学家包括人类学学家已经开展了探讨并提出了很多理论、模式,大致可以归纳为三类理论基础:一是文化进化论(cultural evolution),二是文化生态学(cultural ecology),三是生物进化论(Darwinian evolution)。

其中,文化进化论的观点认为农业起源是人类社会发展的必然阶段,是人类有意识的自觉选择,栽培植物和家养动物的驯化是人类主动的创造(invention)。讲座举了芝加哥大学会议“Man the Hunter”和有关采集狩猎部落群体的例子,发现身处采集狩猎社会的群体并不像原来认为的落后原始、贫困凄惨等等,而是幸福感较强、食物多样等等,这就对人类为什么放弃采集狩猎而选择农业产生疑问,从而对农业起源有了新的认识,也就是文化生态学。

文化生态学认为农业的起源是人类迫于外部压力(环境变化或人口增长)有意识做出的生存方式改变;栽培植物和家养动物的驯化是人类面对生态平衡破坏被动做出的应对举措(adaptation)。影响力最大的主要有三位学者:戈登·柴尔德(V.G.Childe)、路易斯·宾福德(Lewis Binford)、肯特·弗兰纳利(K.V.Flannery),并简单列举了他们的理论与观点。赵老师也以自身学术经历来说明他的整个研究历程也深受文化生态学的影响。

以上两种观点的共同点是人的主观能动性在农业起源中发挥了很大作用,但还有一种观点与这两种理论不同,就是生物进化论,这也是今天讲座的重点内容。

生物进化论的奠基人达尔文认为驯化是人类对动植物自身进化的无意识选择(unconscious selection);林多斯同意达尔文的观点,并提出新进化论,认为驯化是人类与动植物在长期共生关系(symbiosis)中的协同进化(co-evolution)的偶然结果(incidental domestication),符合物竞天择(自然选择)的进化论法则,认为栽培植物和家养动物的驯化是动植物在人类行为影响下的特殊的进化过程。

自上个世纪九十年代以后,伴随着自然科学技术在考古学中的广泛应用,农业起源研究特别是有关农作物驯化研究有了新的进展,比如植物考古浮选法的普及,加速器质谱测年方法的完善,显微镜数码技术的应用以及基因分析方法的介入等等为农业起源个别农作物的驯化提供了很多新资料、新信息。随后赵老师结合自己在江西万年仙人洞、吊桶环遗址采用新技术做出的新发现,又举例河姆渡遗址和田螺山遗址的稻作农业起源研究,说明农业的起源和栽培作物的驯化是一个非常漫长的演变过程。

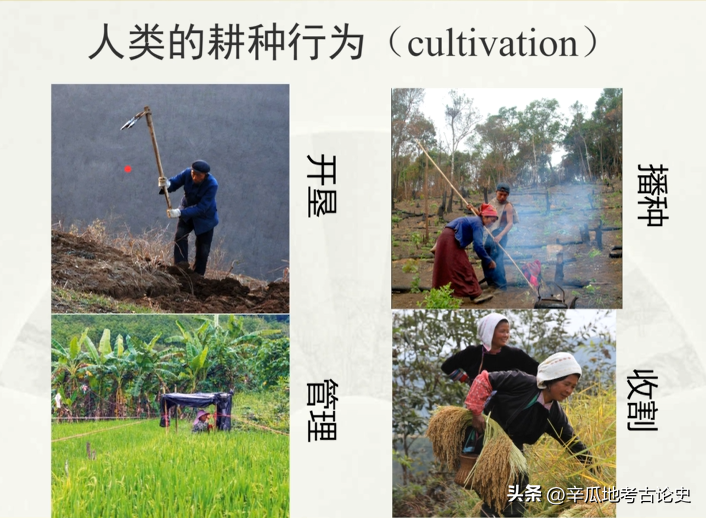

关于什么是驯化(domestication)?如果从生物进化论去界定,驯化是指某些动植物在人类行为影响下的特殊的进化过程。这个定义有两个关键点:其一,驯化的栽培作物和家养动物是植物和动物自身的进化结果,不是人类的发明创造;其二,这个特殊的进化过程是受到人类行为无意识选择的影响和主导。什么是人类行为?具体到农作物驯化,人类的行为就是指人类为了有利于植物生长和便于收获的的耕种行为(cultivation)。

这里指出,人类的行为已经明显处于农耕社会的最初阶段,但耕种的植物群体,比如稻谷,在形态特征上,不论是显性的形态特征上、还是隐性的基因特性上都表现为野生状态,这个阶段被称为作物驯化前的“野生植物耕种”阶段。同样,家养动物驯化前也存在“野生动物管理”阶段。

既然存在这样的阶段,就可以通过考古发掘中发现反映人类耕种行为的考古证据。赵老师把人类耕种行为的考古证据分为直接证据、间接证据和参考依据,据此来探讨农业起源的源头。并举例在上山文化遗址中发现的有关稻作农业起源的最早人类耕种行为的考古证据。

浙江考古:海岛之光 宁波大榭遗址的考古发现

浙江省海域广阔,海岸曲折,海岸线长约2200多公里。沿海岛屿星罗棋布,共有2100多个,约占全国岛屿总数的三分之一。在这些岛屿中,有一座大榭岛,面积30.84平方公里,距宁波市中心约40公里,西与北仑港相邻,南距大陆最近处不足500米。因古时这里树茂林密,远眺似浮于海面上的亭台楼阁,故名“大榭”。我要新鲜事2023-05-27 07:35:450001「考古词条」新石器时代 · 马家浜文化

中国长江下游地区的新石器时代文化。因浙江省嘉兴县马家浜遗址而得名。主要分布在太湖地区,南达浙江的钱塘江北岸,西北到江苏常州一带。据放射性碳素断代并经校正,年代约始于公元前5000年,到前4000年左右发展为崧泽文化。马家浜文化及其后续的崧泽文化、良渚文化的发现与确立,表明太湖地区的新石器文化源远流长、自成系统,并具有鲜明的地域特色。我要新鲜事2023-05-28 08:25:410000村民自愿守此皇陵千年,却不知皇陵内葬着何人,考古专家赶来破解

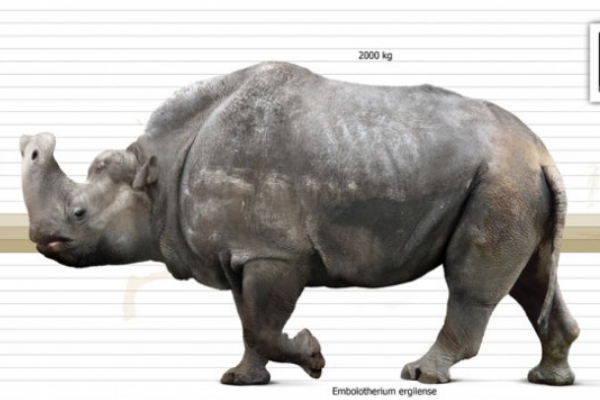

我要新鲜事2023-05-25 12:26:560000大角雷兽:始新世哺乳动物(鼻部长有心形骨质角)

大角雷兽是一种奇蹄目下的雷兽科生物,诞生于5300万年前的始新世时期,属于哺乳动物的一种,最大的特点就是它的鼻骨处长有非常明显的骨质突起,前端呈现心形的冠饰,看起来就像是一个锤子,第一批化石出土于蒙古国境内。大角雷兽的体型我要新鲜事2023-05-10 17:49:500000学校盖宿舍挖出古墓,考古家:这是明朝锦衣卫墓,随葬品价值一亿

学校盖宿舍挖出古墓,考古家:这是明朝锦衣卫墓,随葬品价值一亿。说到锦衣卫这个神秘组织,相信大家都非常熟悉了,这是明朝所特有的,我们都很熟悉。近年来,电影和电视节目中扮演锦衣卫角色,虽然通过影视作品看到很多,但锦衣卫在现实中却很奇怪,很多人不禁问,锦衣卫是什么样的职业?由谁来创作,听谁指挥,为什么那么神秘?我要新鲜事2023-07-03 20:56:560000