十大考古终评项目 | 熙熙攘攘见明月 海马水兽梦东京——河南开封州桥及附近汴河遗址

#2022十大考古#

发掘单位

河南省文物考古研究院

开封市文物考古研究所

项目负责人

刘海旺

01发掘背景

州桥在北宋东京城的位置

州桥在北宋东京城的位置

州桥位于今开封市中山路与自由路十字路口南约50米,是北宋东京城御街与大运河(汴河段)交叉点上的标志性建筑,始建于唐代建中年间(780~783年),后经五代、宋、金、元、明,至明末崇祯十五年(1642年)被黄河泛滥后的泥沙淤埋。

为持续深入开展北宋东京城大遗址保护与研究、全面实施开封宋都古城保护与修缮工程、建设宋都古城中轴线文化带、贯彻实施大运河文化与黄河文化研究,在国家文物局的支持下,河南省文物考古研究院、开封市文物考古研究所联合河南大学历史文化学院对州桥及附近汴河遗址进行了持续性的考古发掘。

02考古发掘收获

考古发掘工作始于2018年10月,截至目前已完成考古发掘面积4400平方米。

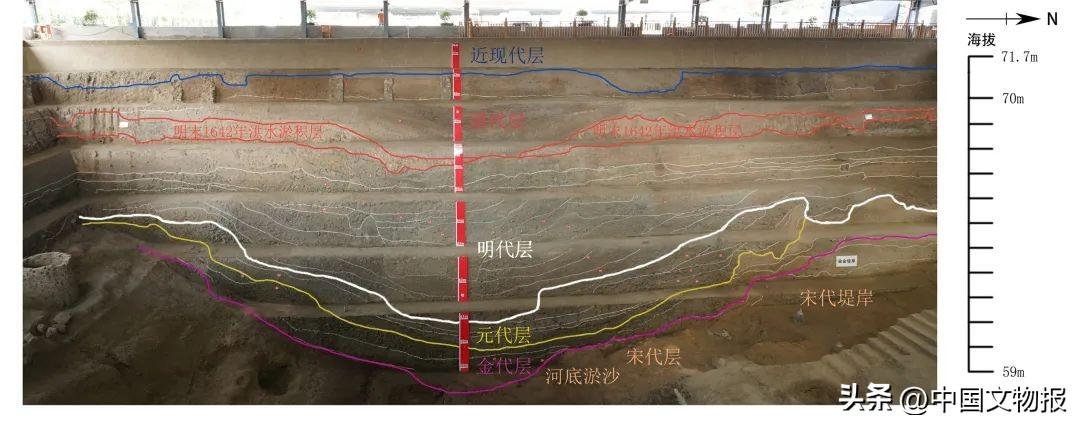

发掘共布设探方东西两个区域,东侧探方(汴河河道)发掘面积为1400平方米。南北两岸的唐宋时期河堤已经揭露,同时清理出唐宋至明清时期的汴河河道遗存。通过考古发掘可知该区域唐宋时期汴河宽度约为25~28米,河堤距地表深度为9.5~10米,河底最深处距地表深度为14.5米。金代河道开始淤塞;可见元代遗留“狭河木岸”工程;明代之后河道开始逐渐被侵占、收窄,河道之上修建有房屋;明末汴河逐渐变为城内的排水沟;清代汴河经过了简单的疏浚,继续使用至民国时期,后废弃填平。

明代晚期汴河河道堆积(东向西)

明代晚期汴河河道堆积(东向西)

汴河故道明代晚期建筑堆积(北向南)

汴河故道明代晚期建筑堆积(北向南)

西侧州桥本体区域探方完成发掘面积约3000平方米。

汴河西壁剖面

汴河西壁剖面

经过考古发掘,清理出部分明末洪水遗迹,揭示了桥面淤没于1642年洪水。清理出明代晚期的金龙四大王庙,庙址结构布局清晰,其时代不早于明万历年间,用石磨、石磙在河道淤泥上做基础。

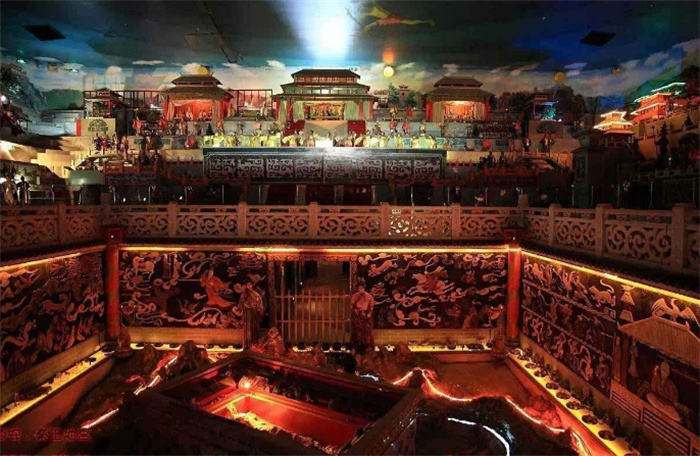

州桥遗址全景

州桥遗址全景

州桥是一座砖石结构单孔拱桥,时代为明代。桥面南北跨度为25.4米,东西宽约30米,南北桥台东西两侧各展出雁翅,加上两侧雁翅,东西总宽约50米。州桥桥面中间略高,向南北两侧呈坡状。桥券用青砖券成,券脸用斧刃石砌筑,桥孔两侧金刚墙用青石条东西顺砌,从桥孔的侧面平视,桥孔的横截面呈现出类似城门洞的形状。

明代州桥复原图

明代州桥复原图

根据考古发掘结果并参考文献资料推测:宋代州桥为柱梁平桥,桥下密排石柱,桥现已不存;现存州桥为明代早期修建,是在宋代州桥桥基基础上建造的单孔砖券石板(拱)桥。

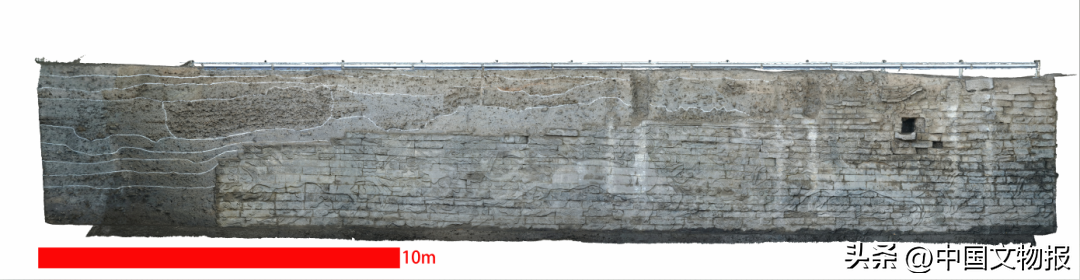

在州桥东侧的汴河河道南北两岸发现有巨幅石雕祥瑞壁画遗存,其上雕刻有海马、瑞兽、祥云等。纹饰通高约3.3米,显露出的石壁最长约23.2米,构成巨幅长卷。

州桥东侧汴河北岸石壁

州桥东侧汴河北岸石壁

州桥东侧汴河南岸石壁

州桥东侧汴河南岸石壁

石壁中一匹海马、两只仙鹤构成一组图案,每组图案的长度约为7.5米,每幅石雕壁画推测共有4组图案(已完整揭露出来3组,另有1组被明代州桥雁翅所遮挡),根据石壁上的编码推测每幅石雕壁画总长度约为30米。

州桥东侧汴河北岸石壁效果图

州桥东侧汴河北岸石壁效果图

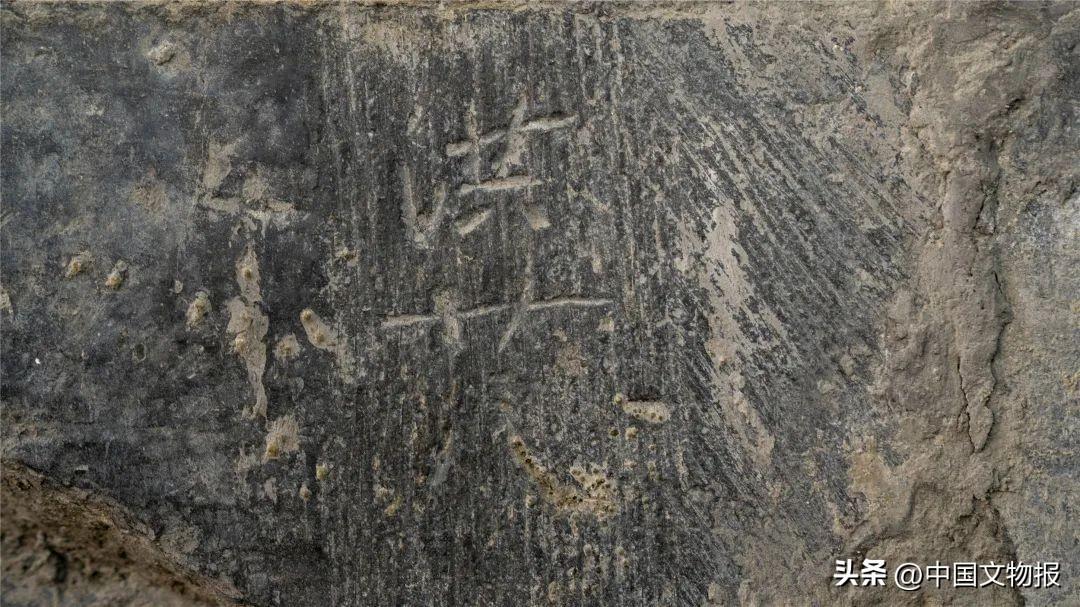

石壁自下而上,第七层为雕刻层,每块带纹饰的青石上均有编号。北侧石雕壁画编号首字取自中国传统习字蒙书教材《上大人》“上士由山水,中人坐竹林,王生自有性,平子本留心。”南侧石雕壁画编号首字取自《千字文》“天地元黄、宇宙洪荒、日月盈昃、辰宿列张。”

州桥东侧汴河南岸石壁上的文字“洪廿八”

州桥东侧汴河南岸石壁上的文字“洪廿八”

03价值与意义

州桥及附近汴河遗址考古发现具有重大的学术价值和历史文化价值,主要表现在以下五个方面:

1.北宋东京城是中国都城史上具有转折意义的都城,对元明清时期北京城的城市布局具有重要的影响,其中轴线与汴河交汇处的州桥是最具代表意义的标志性建筑之一;州桥遗址的考古发掘,对于研究北宋东京城的城市布局结构具有重大的意义,为探讨北宋时期国家政治、经济、文化、礼仪等提供了重要材料。

北宋船灯

北宋船灯

2.州桥是运河遗产中的典型代表,其考古发掘还原了大运河及东京城繁荣的宏大历史场景,填补了中国大运河东京城段遗产的空白,也为我国古代桥梁建筑技术等研究提供了新的重要资料。

北宋景德镇窑青白瓷熏炉

北宋景德镇窑青白瓷熏炉

明代景德镇窑青花 水草浮蟹杯

明代景德镇窑青花 水草浮蟹杯

3.州桥石壁是目前国内发现的北宋时期体量最大的石刻壁画,从规模、题材、风格方面均代表了北宋时期石作制度的最高规格和雕刻技术的最高水平,填补了北宋艺术史的空白,见证了北宋时期国家文化艺术的发展高度。

4.本次考古发掘首次完整揭露出了唐宋至清代开封城内的汴河形态,展示了自唐宋至清代汴河开封段的修筑、使用、兴废等发展演变过程,为研究中国大运河及其变迁史提供了考古实证。

5.州桥遗址见证了10至12世纪中华文明的发展高度,对其进行科学的发掘、保护与展示,对讲好黄河文化、大运河文化故事,传承中华优秀传统文化,延续历史文脉,增强文化自信,凝聚民族精神力量,具有十分重要的现实意义。

金代钧釉碗

金代钧釉碗

元代白地黑花瓷枕

元代白地黑花瓷枕

发掘工作照

作者:河南省考古研究院

版权说明:本平台有关“十大考古新发现”专题的视频和内容,版权归版权人所有。转载需经版权人同意或授权。

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 黄雪芮 王雨莹

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

秦始皇陵中的高楼 难道是九层妖塔(秦始皇陵)

秦始皇陵的九层高楼意义是让秦始皇巡视疆土。司马迁在史记中描述过秦始皇陵地宫中上百吨的水域组成的江河湖泊,而且秦始皇还躺在棺椁里,时刻巡视着他的地图。为了验这个份说法的证真假,国家启动了一项考古计划,就是在秦始皇陵封土堆的周围打了五万多个小洞,对这座2000多年前动用了72万人,耗时39年才修建成的皇陵地宫进行全面的探测。九层高楼我要新鲜事2023-11-20 20:20:100000文物部门恢复被盗墓地时,竟使用盗墓手段,用炸药炸毁盗洞

甘肃大堡子山秦国墓地考古重要发现本文作者倪方六在前面的“梧桐树下戏凤凰”头条号中,说了甘肃礼县大堡子山墓地被严重盗挖事件(见《副省长来到盗墓现场调研,十几个盗墓者照挖不误,警察开枪才吓跑》一文)。因为长时间被肆无忌惮盗挖,当时的情景十分糟糕:整个山坡满目狼藉,遍布密如鱼鳞深浅不一、大小不等的盗洞,满山横陈沾满铜锈的马骨……看到这种情况,了解到这种信息,考古部门和省领导痛心不已。我要新鲜事2023-05-26 20:28:060003兵马俑是活人做的吗

我要新鲜事2023-05-25 20:51:080000古代武将动辄兵器几十斤 有没有这么猛(古代兵器)

我要新鲜事2023-02-20 00:56:290000徐州发现一座汉朝古墓 墓葬主人口玉印(汉朝贵族墓)

徐州发现的一座汉朝古墓是汉朝时期王公贵族的墓葬。在2006年的6月份,徐州市出现了一座盗墓事件,不过这起盗墓事件很快就被警方给查获,当地的文物保部门也对于这座古墓进行了后续的挖掘,文物组织在短短几天里就将墓葬里的所有情况给摸清,并且将墓葬里的棺材抬了出来,发现这具棺材早就已经腐朽,考古队员们也只能根据表面的痕迹来判断这是一座汉朝时期的古墓。古墓主人我要新鲜事2024-01-02 19:34:180004