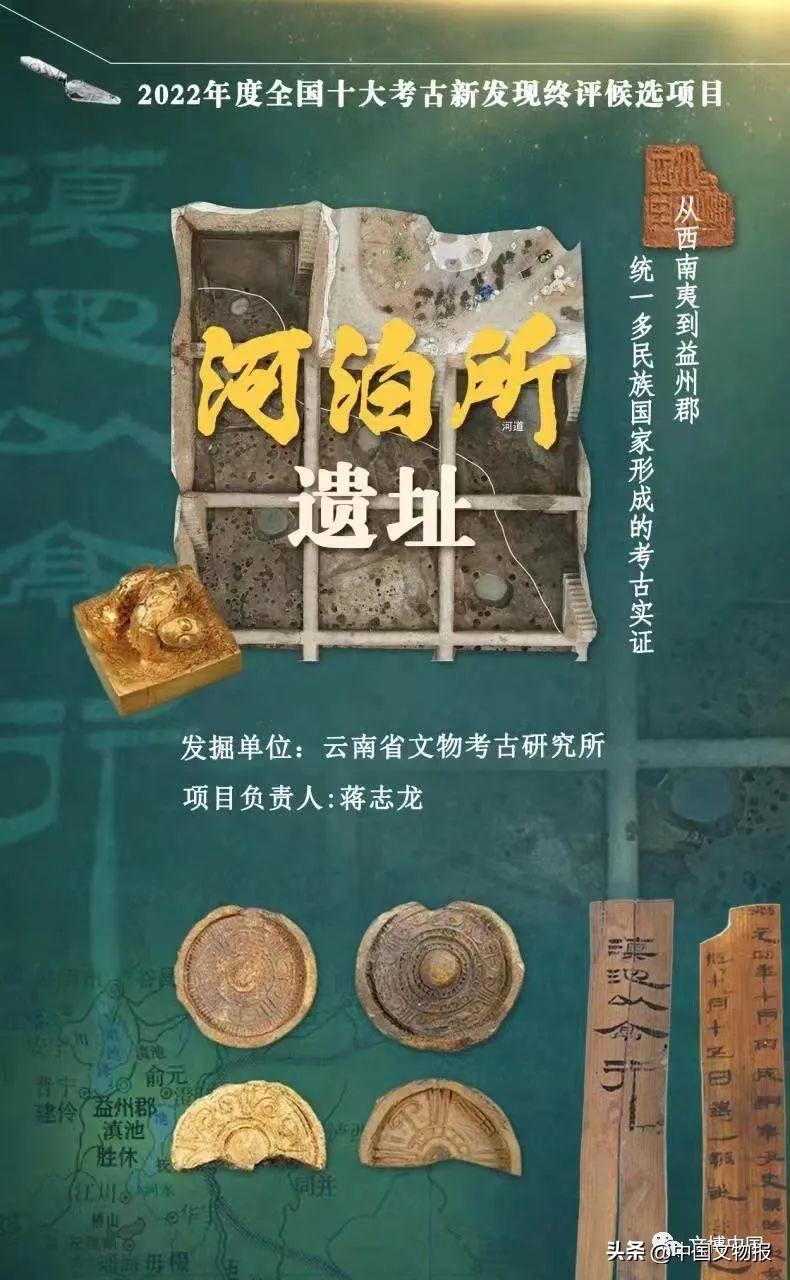

十大考古终评项目 | 探古滇国 寻益州郡——云南晋宁河泊所遗址

#2022十大考古#

发掘单位

云南省文物考古研究所

项目负责人

蒋志龙

一、遗址概况及往年工作

河泊所遗址位于滇池东南岸的昆明市晋宁区上蒜镇河泊所村附近。遗址总面积约12平方公里,核心区面积约3平方公里,东北1公里处便是出土“滇王之印”的石寨山墓地。2019年被公布为第八批全国重点文物保护单位。

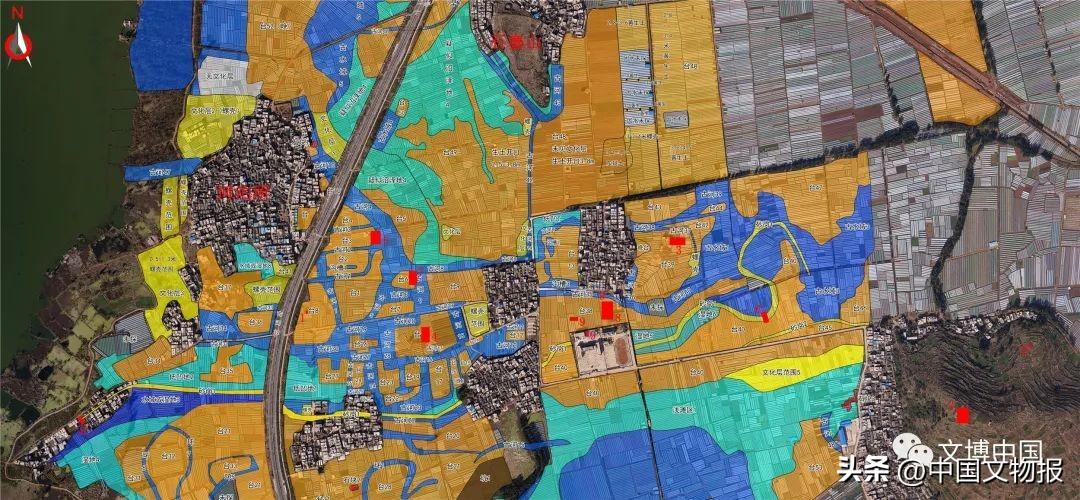

河泊所遗址勘探及 历年发掘地点分布图

河泊所遗址勘探及 历年发掘地点分布图

河泊所遗址最初被发现于20世纪50年代,当时被认为属于新石器时代。2008年滇池盆地区域系统调查对该地点进行了复核,确定其年代属于青铜时代,并且是滇文化的核心居址区。2014年开始,云南省文物考古研究所在河泊所片区进行了系统的勘探及发掘。勘探确认了河泊所片区原始地貌为“台地-水域”相间分布的模式,发掘从2015年开始,截止目前共进行了9次,揭露面积7000平方米。

二、2021-2022年发掘区概况

2021-2022年的发掘地点位于上蒜第一小学附近,该地点位于河泊所遗址中心区东南方向,其东北部800余米处便是石寨山墓地。从2021年开始,经国家文物局批准,云南省文物考古研究所在该地点进行了主动性考古发掘,两个年度发掘的面积共计2600平方米。发掘区分南、北、西三块,北部的发掘区位于上蒜一小北侧,南部的发掘区位于上蒜一小内,西部发掘区位于北部发掘区的西侧。

2021年的发掘区集中于小学的北侧,共布设10×10米的探方23个进行发掘,实际发掘面积2000平方米。2022年继续在2021年发掘区的东北角布设250平方米进行发掘,同时在西侧及小学内部分别布设200平方米和150平方米进行发掘。

三、2021-2022年发掘收获

2021至2022年河泊所遗址考古发掘揭露了主体为两汉时期的堆积,出土铜器、铁器、玉器、石器、骨器等制品2000余件。其中,最大的突破在于出土了大量封泥和简牍,并发现了道路、疑似的大型建筑基址和大量的建筑遗存。

1.封泥

两次发掘出土封泥837枚,其中数量最多的为官印封泥,共358枚,占出土封泥总量的42.8%。其次为私印封泥,共248枚,占出土封泥总量的29.6%。另外还有道教封泥4枚,无字封泥45枚,残损严重无法辨别的封泥182枚。

河泊所遗址出土的部分官印封泥 及私印封泥

河泊所遗址出土的部分官印封泥 及私印封泥

官印封泥不仅包括“益州太守章”、“益州长史”、“楗为太守章”等郡级官吏的封泥,还包括“建伶令印”、“滇池长印”、“谷昌丞印”、“同劳丞印”等益州郡下辖属县的官吏封泥,目前益州郡下辖24县中有20个县的县级官吏封泥已被发现。这些私印封泥多与官印封泥同出,可能是某些官员的具体姓名。封泥主要集中出土于北部发掘区东北角河道边缘的灰烬堆积中。

河泊所遗址2021-2022年 揭露河道范围

河泊所遗址2021-2022年 揭露河道范围

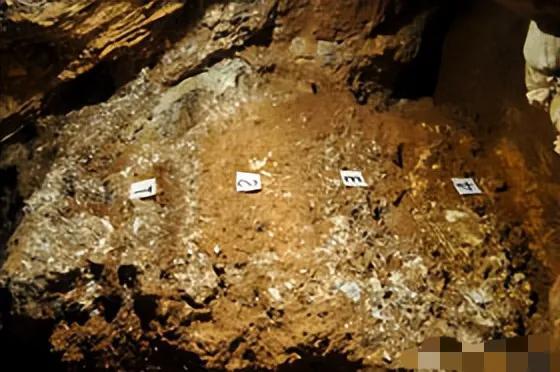

灰烬堆积一般为炭屑和红烧土相堆叠,沿河道的边缘呈斜坡状分布。

河道边缘的灰烬堆积剖面

河道边缘的灰烬堆积剖面

河道边缘灰烬航拍图

河道边缘灰烬航拍图

灰烬堆积的形成可能和大量有机质材料燃烧有关,封泥可能是燃烧后陶化,然后保留了下来。在南部发掘区的H18中也有少量封泥发现,H18出土大量简牍,封泥可能与简牍的封缄有关。

2.简牍

简牍集中出土于南部发掘区的H18当中。

集中出土简牍的H18航拍图

集中出土简牍的H18航拍图

集中出土简牍的H18剖面

集中出土简牍的H18剖面

灰坑H18位于发掘区的东北角,揭露部分平面呈扇形,其余部分延伸至探方的北壁和东壁之下。灰坑分5层,第1、第2和第5层出土简牍较多,第3和第4层出土简牍相对较少。除了H18之外,在北区东北角的河道区域也出土了少量的简牍,这些简牍出土于J4和灰坑H387、H391当中。

H391简牍出土现场照片

H391简牍出土现场照片

J4

J4

目前两个灰坑已清理完毕,水井以及出土简牍的河道堆积尚未完全清理。简牍出土后,云南省文物考古研究所即与荆州文物保护中心联系,就简牍的清理和保护达成合作,制定了相应的工作方案。清理工作在荆州文保中心的指导下规范开展,截止目前为止,简牍的粗洗已基本完毕,发现的带字简牍1500余枚,不带字的简牍18000余枚。

清理完成的部分简牍

清理完成的部分简牍

带字的简牍中以“滇池以亭行”的封检牌、以及两枚记录“始元四年”、“建伶县”相关事件的简牍最为典型。这些简牍的多为公文文书。

3.道路

道路

道路

道路发现于北部发掘区的中央,方向为东西向,路面由瓦片、碎陶片及小石子铺设而成,较为坚硬。道路南北两侧各有一条沟将路面打破,路面残存主体宽4~5米,原路面宽度12米左右。道路主体区域路面分为三层,各层之间土堆积厚2~20厘米不等。上层路面发现有铜泡钉、盖弓帽、铜箭镞等车马器和兵器。道路向发掘区外的东西两侧延伸。

路面出土铜器

路面出土铜器

4.疑似的带沟槽的大型建筑基址

面积达450平方米(尚未清理完毕),在西北角也发现有建筑基址。同时,出土大量的瓦和砖块,占全部陶器的80%。瓦包括板瓦、筒瓦和瓦当,瓦当为圆形,纹饰包括云纹及文字两种,当心有一乳钉,部分当面有涂朱现象。其中一件可能是“长乐未央”瓦当残件,瓦有筒瓦和板瓦,筒瓦长近50厘米,重量达4千克。砖块多为菱格纹砖,也有少量文字砖和云纹砖。还有铺地砖等。

河泊所遗址出土汉砖

河泊所遗址出土汉砖

河泊所遗址出土汉瓦

河泊所遗址出土汉瓦

河泊所遗址出土瓦当

河泊所遗址出土瓦当

发掘工作照

作者:云南省考古研究所

版权说明:本平台有关“十大考古新发现”专题的视频和内容,版权归版权人所有。转载需经版权人同意或授权。

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 黄雪芮 王雨莹

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

2012年度全国十大考古新发现之评述(顺山集、石峁、海龙囤)

还是在回顾2012年的全国十大考古新发现之前,先贴出过去几年的,方便大家延伸阅读,因为考古项目一般是多年工作成系列的工作,有些地方确实是十大考古的福地,比如与2012年相关的石峁、海龙囤在之后的十大考古评选中也有亮相。我要新鲜事2023-05-25 18:23:260000切尔诺贝利仍是大问题?一夜沦为“鬼城”,辐射人群痛苦至今

核泄漏“建造”了一座鬼城1986年,苏联发生了一件特大核泄漏事故。乌克兰普里皮亚季市的切尔诺贝利核电站,第4发电机组本来打算做维修测试,没想到发电机出了故障,核反应堆全部被炸毁。切尔诺贝利核电站第4核反应堆发生了爆炸可怕的放射性物质瞬间泄露,而核电站的工作人员无法进行有效阻止,导致30多人当场死亡,200多人因为受到严重核辐射生命垂危。我要新鲜事2023-05-28 19:56:390003卢兆荫:略论汉代礼仪用玉的继承与发展

汉代是中国玉器发展史上承前启后的重要时期。以礼仪用玉和丧葬用玉为主体的中国古典玉器,在东汉末年基本上结束了,此后的中国玉器逐渐进入以装饰用玉和观赏用玉为主体的新的发展时期。探讨汉代礼仪用玉的渊源及其演变过程,对了解中国古典玉器将具有一定的重要意义。本文所论的礼仪用玉,包括古代贵族阶层祭祀、朝聘以及其他各种礼仪活动所用的“礼玉”(或称“祭玉”)、“瑞玉”及仪仗用玉等。一我要新鲜事2023-05-25 19:27:170000新牙龙:法国中型食草恐龙(长5米/距今1.45亿年前)

在恐龙世界,因为植株茂盛,生活着许多食草恐龙,其中很多都是大体型的,比如世界上最大的恐龙阿根廷龙、最高的恐龙腕龙。为了丰富大家的恐龙知识,小编今天再为大家介绍一种名为新牙龙的恐龙,它因为化石只有牙齿而得名,是一种生活在1.45亿年前的中型食草恐龙,接下来一起去认识看看。新牙龙基本资料我要新鲜事2023-05-09 17:43:530000中国鸟脚龙:长1.1米/最小的肉食性恐龙(距今1亿年前)

在世界十大恐龙之最中,我们认识了十种非常出名的恐龙,而今天,为了丰富大家的恐龙知识,小编为大家介绍一个中国鸟脚龙,它出土于中国内蒙古,是一种小型食肉恐龙,一起去认识看看。中国鸟脚龙基本资料体型:中国鸟脚龙是一种中国小型食肉恐龙,可能以小型哺乳类与昆虫为食,它体长1.1米,在已知774种恐龙中赞排第640位,是最小的肉食性恐龙之一,生活在距今1.2亿年-1亿年前的早白垩世。我要新鲜事2023-05-08 09:34:010000