十大考古参评项目 | 宁夏贺兰苏峪口瓷窑址

01 发掘单位

宁夏文物考古研究所、复旦大学

02 项目负责人

朱存世

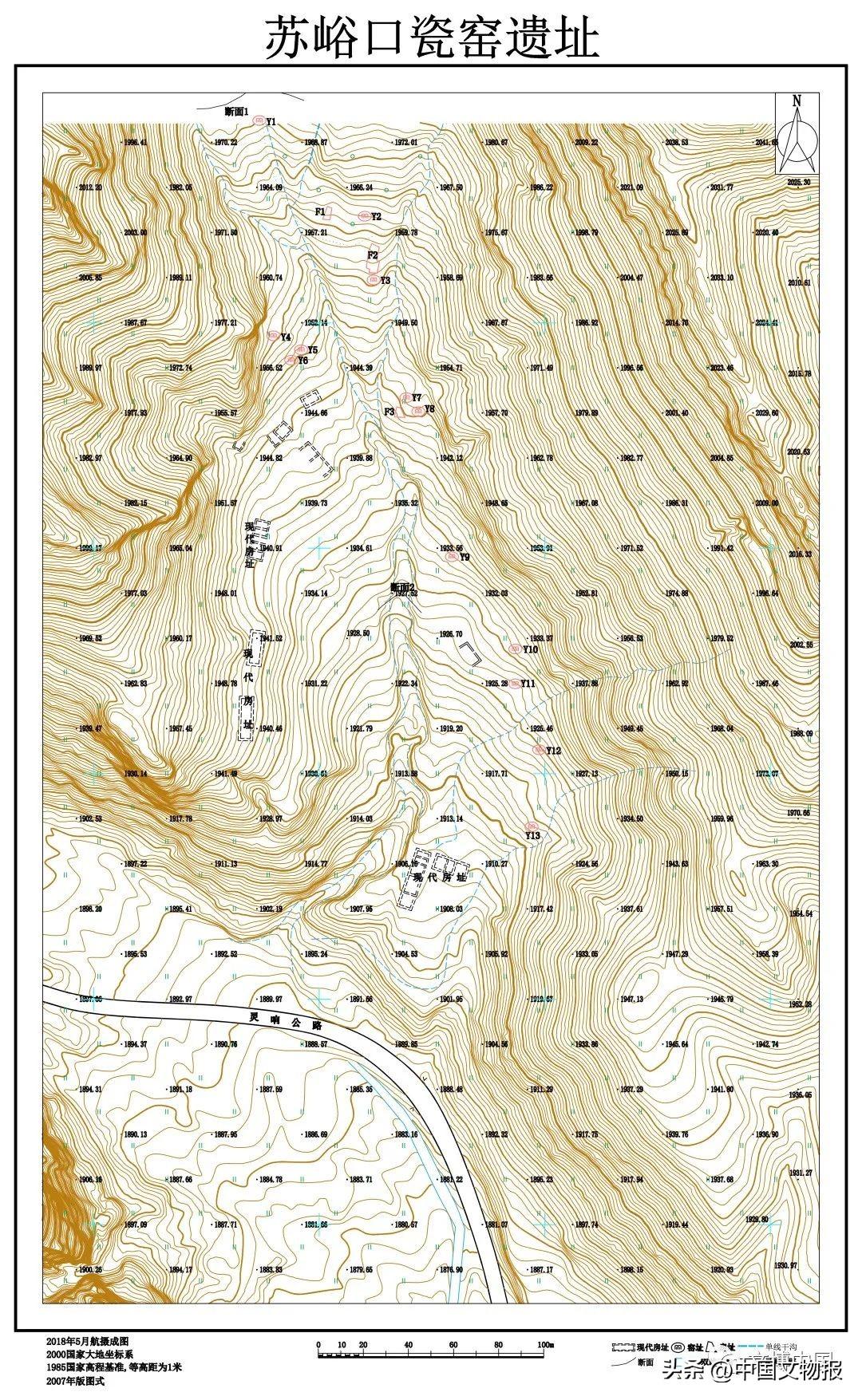

苏峪口瓷窑址位于宁夏贺兰山苏峪口内约10公里处的中缸窑子,东距银川市约40公里。于2017年考古调查时发现,占地面积约4万平方米,有窑炉13处(图一)。

图一 苏峪口瓷窑址窑炉分布地形图

图一 苏峪口瓷窑址窑炉分布地形图

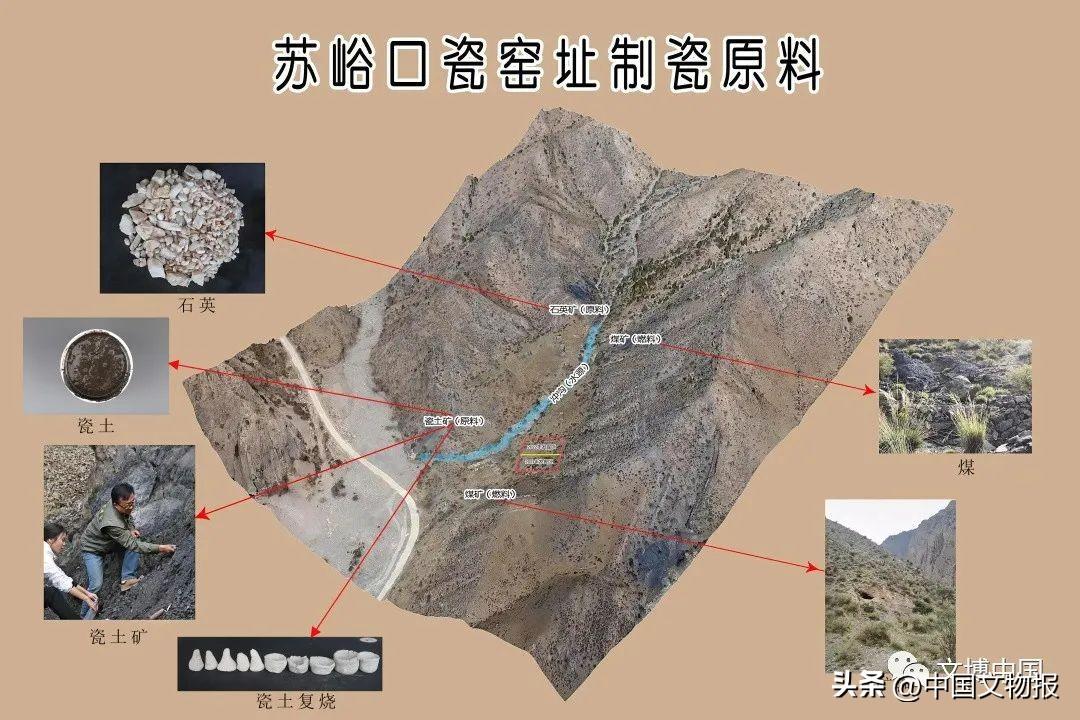

2021—2022年10月,为探索西北地区精细白瓷生产的窑业面貌、找寻西夏陵等出土精细白瓷产地等学术问题,宁夏文物考古研究所联合复旦大学围绕Y1与Y2 进行了正式发掘,发掘面积1000平方米,揭露了包括两座窑炉在内的完整作坊遗迹(图二),出土了大量全新的精细白瓷产品和各类窑具,并在窑场周围发现了开采瓷土、煤、石英、石灰等制瓷原料与燃料的矿坑遗迹(图三)。

图二 苏峪口瓷窑址2021-2022年度发掘区整体航拍图

图二 苏峪口瓷窑址2021-2022年度发掘区整体航拍图

图三 苏峪口瓷窑址制瓷原料图

图三 苏峪口瓷窑址制瓷原料图

Y1与Y2为马蹄形半倒焰馒头窑,窑顶残。采用条石垒砌,由火膛、窑室、烟囱和两侧护窑墙等组成。Y1残高2.90米,Y2残高3.30米。以煤为主要燃料。风道短狭,顶用石板与条石棚盖。火膛形制呈弧壁梯形,炉栅采用匣钵与耐火土烧制的粗大炉条搭建。窑床铺有较厚的耐火砂。烟囱长方形,位于窑尾底部两侧(图四)。

图四 Y1窑炉与烟囱

图四 Y1窑炉与烟囱

作坊遗迹两窑炉共用,由储泥池、辘轳坑、釉料缸、存贮间等构成。除釉料缸外,其余均用石块砌筑,保存比较完整。其中辘轳坑内保留了陶车的木轴等重要遗物(图五)。另外在作坊区内发现了多个带凹窝的大型粉碎石与石杵,当是加工石英的区域。窑场外围的山坡上,发现了瓷土矿坑、挖煤坑与石英矿坑,瓷土与燃料均为就近取材。

图五 辘轳坑内残存木轴

图五 辘轳坑内残存木轴

窑业废品堆积均位于作坊之外、窑炉前端下坡较低地区,以匣钵为主,包括大量的烧结块、红烧土、灰烬以及垫饼等窑具,瓷片数量并不多,表明该窑场烧成率较高。

瓷器产品均为精细白瓷,以碗(图六)、盘、盏、碟(图七)等日用器为主,亦有花口瓶、梅瓶、执壶、罐、洗、灯等大型器物与白瓷板瓦等建筑材料。

图六 碗

图六 碗

图七 碟

图七 碟

胎质洁白细腻、釉色白中微泛青,施釉均匀,玻璃质感和透光性极强。素面为主,常见花口(图八)与瓜棱(图九)等简单的装饰,以造型与釉色取胜。

图八 花口碗

图八 花口碗

图九 瓜棱罐

图九 瓜棱罐

窑具包括匣钵(图一〇)、垫饼(图一一)、支烧具(图一二)以及测温锥、垫圈(图一三)等,以匣钵为主。

图一〇 瓷质匣钵

图一〇 瓷质匣钵

图一 一 垫饼

图一 一 垫饼

图一二 支烧具

图一二 支烧具

图一三 垫圈

图一三 垫圈

匣钵均呈直筒型,高矮不一,胎质较粗,但胎色洁白,且口沿处涂釉一圈(图一四)。

图一四 用釉封匣钵口

图一四 用釉封匣钵口

均使用匣钵正烧,碗盘类等器物在匣钵内多件涩圈叠烧(图一五),瓶、罐类等器物单件装烧,器物与匣钵之间均使用垫饼垫烧。

图一五 碗涩圈叠烧

图一五 碗涩圈叠烧

白瓷板瓦使用垫条垫烧,瓦之间使用泥点间隔(图一六)。匣钵之间用釉封口。

图一六 白瓷板瓦叠烧

图一六 白瓷板瓦叠烧

根据出土器物,Y1与Y2为西夏时期,始烧于西夏早期偏晚,是目前国内发现最早的西夏瓷窑址。

苏峪口瓷窑址是西夏烧造白瓷的重要窑场,考古发掘具有以下重要意义:

首先是发现了一个新的窑业类型——贺兰窑。

图一七 透光白瓷

图一七 透光白瓷

该窑主要生产精细白瓷,胎白质坚,釉白温润,透光性超强(图一七);工艺采撷两宋南、北各窑之菁华,并创造性地在胎、釉中添加石英,原料与燃料等均采自窑址区;面貌上以造型与釉色取胜而少见北方地区流行的纹饰,在国内同时期的窑业中独树一帜。该窑址的文化面貌与审美不仅迥异于本地区同一时期以黑釉刻花与化妆土白瓷为特征的灵武窑,亦与流行大量刻花装饰、作为这一时期白瓷主流的定窑及定窑系白瓷,无论在器型、装饰审美、装烧工艺诸多方面均存在着巨大的差别,是一个全新的窑业类型。这一发现填补了我国西北地区烧造精细白瓷的空白,极大地拓宽了我国精细白瓷烧造的版图,对于探索两宋时期我国制瓷业的交流与发展意义重大。由于在贺兰山内还发现几处窑业面貌与其相同的窑址,可称之为“贺兰窑”。

第二,发现了保存好、结构完整的古代制瓷作坊。理清了窑场的基本布局、窑炉结构等窑业基本信息。窑场以两座窑炉为中心,主要有作坊遗迹和废品堆积,另外在窑场周边的山坡上发现瓷土矿、石英矿与煤矿,因此整个作坊遗迹包括了采矿、粉碎、贮存、拉坯、上釉、晾坯到烧成的完整制瓷序列,可以完整复原制瓷工艺流程。尤其是瓷土矿、石英矿与煤矿等资源在窑址区同时发现,这在我国陶瓷考古上尚属首次。

第三,找到了西夏宫廷用瓷的烧造地。本窑址烧造的产品与西夏陵、贺兰山东麓的西夏离宫、寺庙等遗址出土的精细白瓷以及建筑构件基本一致,而且多件匣钵上戳“官”字款(图一八),可确定是西夏宫廷用瓷的烧造地,具有西夏“官窑”的性质。

图一八 官字款匣钵

图一八 官字款匣钵

第四,发现了独特而高超的窑业技术。首次发现了在浙江上林湖以外地区大规模用釉封匣钵口的装烧技术(出土的匣钵均用釉封口),反映了其技术来源的复杂性和对瓷器质量要求的高超性。首次在瓷胎、瓷釉中发现大量使用石英的制瓷技术(图一九)。

图一九 瓷胎与釉中均有石英砂

图一九 瓷胎与釉中均有石英砂

瓷胎中添加石英(二元配方),在烧成前能缩短胎体干燥时间和防止胎体变形,在烧成时能增加胎体的结合能力,烧成后能增加胎体的机械强度和透明度;胎釉中添加石英,能增加釉面的润度、亮度、耐磨度、透光度。该技术在现代定窑制瓷工艺和我国现代工业制瓷中广泛使用。这在两宋时期全国窑场中首次发现,在我国的窑业技术上独树一帜。

第五,复杂的窑业面貌反映了中华民族多元一体的发展进程。本窑址的马蹄形窑炉根植于我国北方地区传统的窑炉类型;涩圈叠烧技术也来自于定窑等北方地区瓷窑;典型器物如高圈足碗(二〇)、瓜棱深腹罐等,其釉色、器型与北宋晚期至南宋早期的湖田窑相似;用釉封匣钵口的装烧技术来源于南方地区上林湖越窑;以造型与釉色取胜的审美趣向,与南方地区龙泉窑、南宋官窑、建窑等接近,与北方地区以装饰取胜的定窑、耀州窑等窑有较大的差别。

图二〇 高足碗

图二〇 高足碗

表明该窑址作为西夏的代表性窑场,在吸收北方传统窑业技术菁华的基础上,大量吸收南方景德镇湖田窑、越窑和龙泉窑等窑先进的窑业技术和审美趣向,创造了别具一格的窑业类型。充分反映了两宋时期民族文化交往、交流、交融的史实。

鉴于苏峪口瓷窑址具有重大的考古价值和历史价值,本项目继续有计划地进行考古调查、发掘与研究,同时加强科技考古和资料整理,深入发掘和阐释其内涵与价值,并尽可能地做到原址保护与展示。

编辑 |张小筑 实习编辑 | 黄雪芮

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

沉龙:非洲大型鸟脚类恐龙(体长9米/长有巨大拇指)

沉龙是一种鸟脚下目恐龙,诞生于1亿2100万年前的白垩纪早期,体长可达9米,体重达到了6吨之多,属于大型恐龙的一种。沉龙的第一批化石是在非洲尼日发现的,前肢上带有很长的针状拇指,和禽龙类恐龙非常相似。沉龙的体型我要新鲜事2023-05-09 08:58:020002聚焦三门峡 | 明日考古百年纪念大会开幕,亮点纷呈提前看

作者:遗产编辑中心了解三门峡一分钟仰韶文化发现暨中国现代考古学诞生100周年纪念大会将于2021年10月17日至20日在河南省三门峡市举办,活动形式多样、内容丰富多彩。本次纪念大会由中国社会科学院、国家文物局、河南省人民政府联合主办,中国考古学会、中国社会科学院考古研究所、中共河南省委宣传部、河南省文化和旅游厅、河南省文物局、中共三门峡市委、三门峡市人民政府共同承办。我要新鲜事2023-05-07 11:31:230000雄赳赳气昂昂的志愿军队伍中,走出了一位知名女考古学家

纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会将于23日上午10时在北京人民大会堂隆重举行。今天老李要讲的是中国考古学界唯一参加志愿军,参加过抗美援朝战争的女考古学家,我的校外指导老师朱非素先生。我要新鲜事2023-05-25 14:15:000002新时代百项考古新发现丨内蒙古正镶白旗伊和淖尔墓群

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文物考古工作高度重视,我国文物考古工作取得巨大进步和辉煌成就。这十年的全国十大考古新发现评选推介活动,推出了一大批优秀的田野考古发掘项目。我要新鲜事2023-05-07 02:55:290002