十大考古参评项目 | 吉林珲春古城村1号寺庙址、2号寺庙址

01 发掘单位

吉林省文物考古研究所

02 项目负责人

解峰

发掘概况

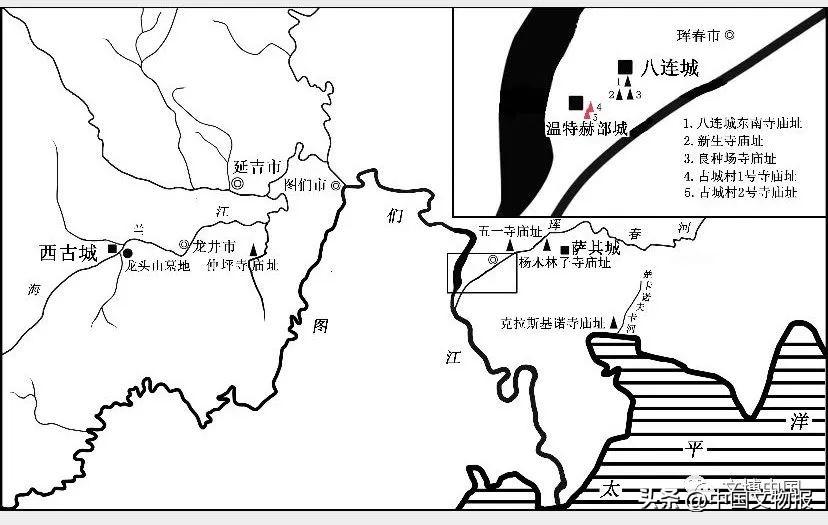

古城村1号寺庙址、2号寺庙址位于吉林省延边朝鲜族自治州珲春市三家子乡古城村东侧,地处图们江支流珲春河冲积平原,西距中朝界河—图们江约1000米。遗址西约100米为唐代渤海国时期(698-926年)城址温特赫部城,西北约4公里为唐代渤海国都城故址——东京八连城(图一)。2016~2022年,在国家文物局支持下,吉林省文物考古研究所联合珲春市文物管理所对古城村寺庙址进行了连续7年的主动性考古发掘,已发掘总面积约6000余平方米。

图一 古城村寺庙址地理位置示意图

图一 古城村寺庙址地理位置示意图

发掘收获

(一)古城村1号寺庙址

1 地层堆积

古城村1号寺庙址在20世纪90年代中期的农田改造过程中遭到破坏。本次发掘的发掘区覆盖了地表建筑构件最密集的区域,共清理地层堆积5层,均为现代耕种形成,⑤层下为生土,并发现打破生土的古代遗迹。

2 遗迹

遗迹包括墙体基槽4段、疑似磉墩3个、火炕遗迹1处,均为建筑地面以下残留部分,无法确定遗迹间关系(图二)。

图二 古城村1号寺庙址建筑遗迹航拍片

图二 古城村1号寺庙址建筑遗迹航拍片

3 遗物

遗物发现于地层堆积及现代坑、现代沟中,主要为石质、陶制佛像残块及各类瓦件残片。

造像主要为石质背屏式造像残片,残破较甚,残片数量约1000余件。造像形式、题材与北朝晚期至隋代中原地区佛教造像趋同(图三),且与朝鲜发现的高句丽、百济佛造像存在一定共性,应系公元6世纪末高句丽时期(前37-668年)造像。瓦件包括筒瓦、板瓦,总重量8.38吨(图四)。

图三 二佛并坐像残件

图三 二佛并坐像残件

图四 古城村1号寺庙址瓦件整理现场

图四 古城村1号寺庙址瓦件整理现场

依据形式特征及制作工艺可分为三组:第一组与辽西地区北票金岭寺遗址发现的三燕时期(337-436年)瓦件趋同,檐头筒瓦当面纹饰为网格纹复合莲纹并带有“壬子年六月作”铭(图五),推测制作年代为公元472年的可能性较大;第二组制作年代不晚于渤海国早期;第三组制作年代应为渤海国中晚期。

图五 “壬子年六月作”铭瓦当

图五 “壬子年六月作”铭瓦当

4 年代判定

推测该佛寺始建年代为公元5世纪,沿用至渤海国中晚期,其废弃可能与公元926年契丹攻灭渤海有关。

(二)古城村2号寺庙址

1 地层堆积

古城村2号寺庙址共清理地层堆积5层,其中①层为表土层;②层、③层为建筑次生废弃堆积;④层、⑤层为建筑原生倒塌堆积,原生倒塌堆积下发现佛寺建筑遗迹。

2 遗迹

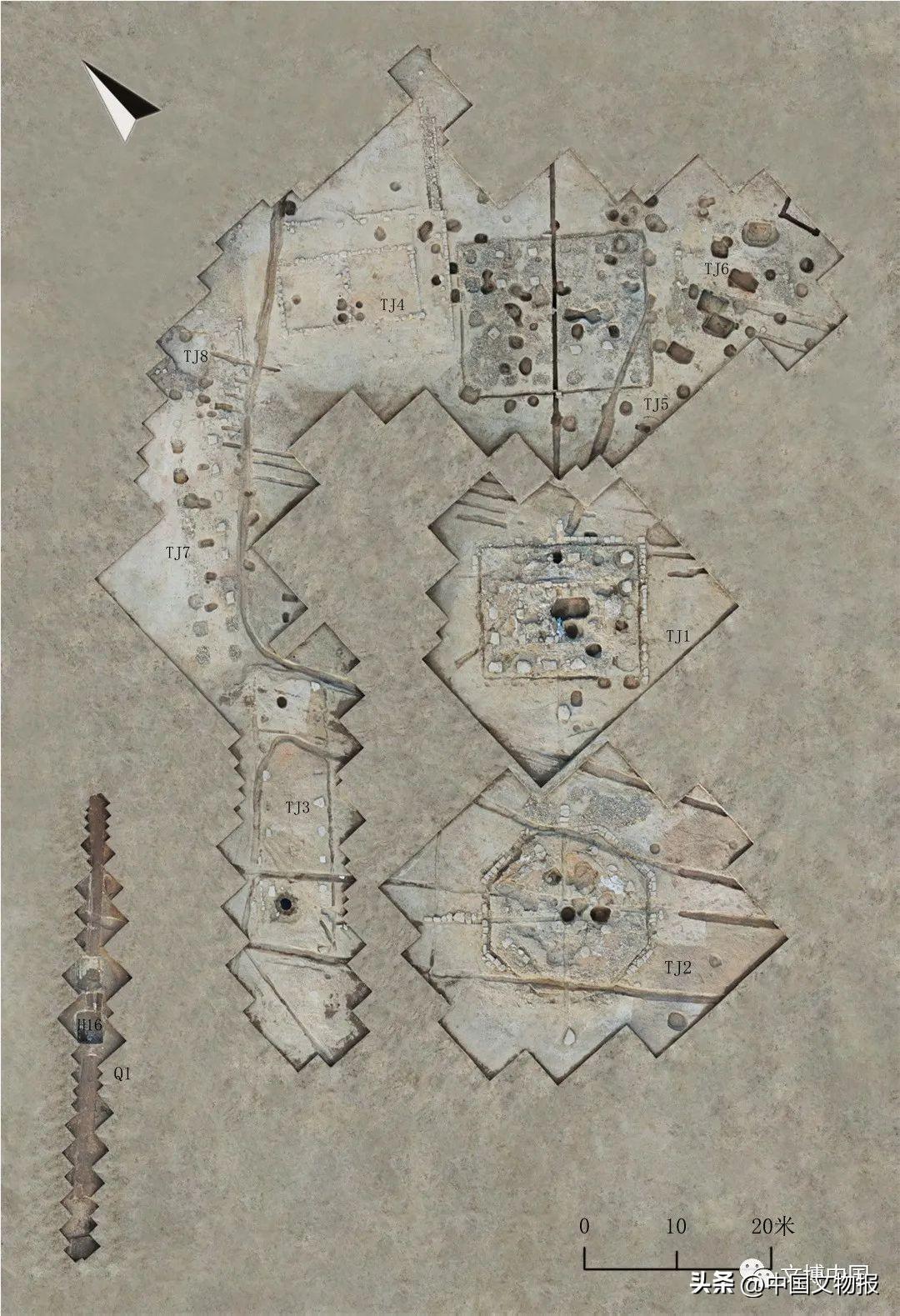

遗迹包括早、晚两期佛寺建筑遗存(图六)。

图六 古城村2号寺庙址正射影像

图六 古城村2号寺庙址正射影像

早期佛寺在晚期佛寺营建过程中破坏殆尽,仅发现院落墙体基槽及晚期佛寺台基夯土下开口的磉墩。晚期佛寺建筑布局完整,院落垫土范围东西约120米、南北约80米,中轴线方向为221°,已揭露主要建筑为8处土石混筑的夯土台基(编号:TJ1~TJ8)。

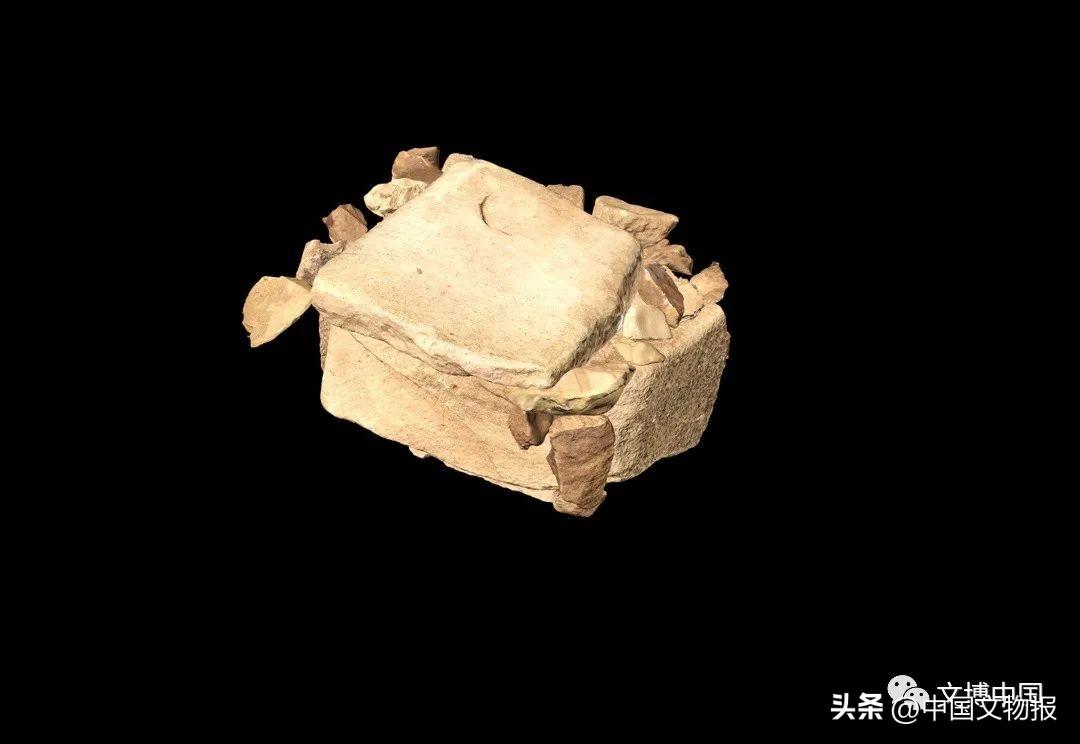

TJ1位于佛寺南北中轴线中央,长方形,东西约17米,南北约14米,面阔五间、进深四间,“金厢斗底槽”格局,内槽原建有倒“凹”字形佛坛,性质为佛殿(图七)。台基中部偏东约1米处发现舍利地宫(图八)。

图七 古城村2号寺庙址一号建筑航拍片(东北-西南)

图七 古城村2号寺庙址一号建筑航拍片(东北-西南)

图八 地宫三维影像

图八 地宫三维影像

地宫内部发现一件石函,内置铁函一件。铁函内发现金、银、铜、锡、玻璃、木、珊瑚等材质遗物3555件(图九),其中包括银函1件、金瓶1件,金瓶内发现7颗银珠,应系影骨舍利(图一〇)。

图九 地宫石函内出土铁函

图九 地宫石函内出土铁函

图一〇 金瓶及瓶内银珠

图一〇 金瓶及瓶内银珠

TJ2位于佛寺南北中轴线南部,近正八边形,边长约7米,台基表面础石有三重,外侧两重为8块,中心一重为4块。推测其性质为佛堂(图一一)。

图一一 古城村2号寺庙址二号建筑航拍片(东北-西南)

图一一 古城村2号寺庙址二号建筑航拍片(东北-西南)

TJ3位于佛殿遗址西侧,长方形,现存垫土范围为南北33、东西6米,面阔11间、进深2间。推测其性质为禅房(图一二)。

图一二 古城村2号寺庙址三号建筑航拍片(西南-东北)

图一二 古城村2号寺庙址三号建筑航拍片(西南-东北)

TJ4位于佛寺南北中轴线北部西侧,长方形,垫土现存范围为南北23.2米、东西14.6米。依据现有迹象可知建筑有两重础石,内重中部建有隔墙,室内发现4个瓮坑。推测其性质与僧人生活相关(图一三)。

图一三 古城村2号寺庙址四号建筑航拍片(西南-东北)

图一三 古城村2号寺庙址四号建筑航拍片(西南-东北)

TJ5位于佛寺南北中轴线北部,长方形,垫土范围东西长约20米,南北宽约17.5米,面阔五间、进深四间。推测其性质为讲堂。

TJ6位于TJ5的东侧,平面近方形,台基已被严重破坏,东西长约14米,南北宽约13.6米,性质不明。

TJ7位于佛寺南北中轴线北部西侧,平面呈长方形,垫土范围东西宽约7米,南北长约26米,面阔7间,进深1间。推测其性质为禅房。

TJ8位于TJ7北侧,平面近方形,南北长约10.5米,东西宽约8.5米,面阔3间、进深3间。

3 遗物

遗物主要出土于晚期佛寺原生倒塌堆积及次生废弃堆积,为晚期佛寺遗物;部分采集于晚期佛寺台基夯土、院落垫土中,系早期佛寺遗物。类别包括佛像(图一四)、各类瓦件残片、壁画残片(图一五)、铁器、陶器、瓷器残片(图一六)等。

图一四 古城村2号寺庙址院落垫土出土佛像

图一四 古城村2号寺庙址院落垫土出土佛像

图一六 古城村2号寺庙址一号建筑出土绞胎瓷枕残片

图一六 古城村2号寺庙址一号建筑出土绞胎瓷枕残片

图一五 古城村2号寺庙址一号建筑出土壁画残片——菩萨头像

图一五 古城村2号寺庙址一号建筑出土壁画残片——菩萨头像

造像主要为石质背屏式佛像残件,可辨识题材包括佛像、胁侍菩萨像等;陶质佛像主要为模制小型坐佛像;并发现大型泥塑造像残片。

瓦件包括筒瓦、板瓦等,总重量132.21吨(图一七),依形式特征及制作工艺可分为两组:第一组为晚期佛寺台基夯土、院落垫土中出土的瓦件(图一八),制作年代不晚于渤海国早期;第二组为台基周边原生倒塌堆积中出土建筑构件(图一九),制作年代为唐代渤海国中晚期。

图一七 古城村2号寺庙址瓦件整理现场

图一七 古城村2号寺庙址瓦件整理现场

图一八 古城村2号寺庙址一号建筑台基夯土出土板瓦

图一八 古城村2号寺庙址一号建筑台基夯土出土板瓦

图一九 古城村2号寺庙址一号建筑出土“倒心形”莲纹瓦当

图一九 古城村2号寺庙址一号建筑出土“倒心形”莲纹瓦当

4 年代判定

推测早期佛寺始建年代不晚于渤海国早期,晚期佛寺营建于唐代渤海国中晚期,佛寺废弃可能与公元926年契丹攻灭渤海有关。

学术意义

(一)推动图们江流域考古遗存年代学研究

古城村1号寺庙址发现了始建于公元5世纪的佛寺遗址,并出土大量制作于公元6世纪的高句丽佛教造像,结束了图们江流域南北朝隋代考古发现空白状态,也为本地区开展高句丽考古提供了重要支点。

本地区虽发掘了渤海国早期王城、中后期都城及王室贵族墓葬,但渤海国遗存的考古学分期尚未建立。古城村2号寺庙址早期佛寺、晚期佛寺具有明确的层位关系,并出土大量年代明确的不同类型遗物,为确立渤海国早期高等级建筑遗存、佛教造像的年代学标尺提供了重要依据。

古城村寺庙址发掘项目揭露了两处具备一定共时关系、使用年代跨越数百年的佛寺遗址,可视为完善本地区5-10世纪考古遗存年代序列的“典型剖面”,是本时段区域内考古遗存分期研究取得突破的重要依托。

(二)促进我国南北朝至隋唐时期东北地区佛教考古研究

古城村1号寺庙址是我国境内发掘的第一处高句丽佛寺,也是我国东北地区已知最早的地面式佛寺,填补了研究空白。出土佛教造像对于完善高句丽佛教造像年代序列、明确高句丽佛教造像形式特征并探讨其与中原地区造像关系具有重要价值;所获“壬子年六月作”铭瓦当等建筑材料为研究三燕佛教东渐高句丽佛教提供了重要线索。该寺址所获材料,对于完善高句丽佛教物质文化面貌具有重要意义。

古城村2号寺庙址晚期佛寺建筑结构完整、建筑布局清晰,为研究渤海国佛教寺院的建筑组合、建筑结构及功能提供了材料支撑。

古城村寺庙址的发掘,展示出南北朝隋唐时期在中原文化影响下边疆地区佛教物质文化的传入与发展过程,对实证我国统一多民族国家的形成具有重要价值。

编辑 |张小筑 实习编辑 | 黄雪芮

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

山西黄金棺有多邪性?出土12年专家不敢打开:不是放人的棺材

在山西的太原市郊,有一座古老而神秘的寺庙,名为龙泉寺。这座寺庙历经沧桑,见证了数百年的风雨飘摇,却始终保持着一份不为人知的秘密。一直到2008年,这个秘密才开始被人们所揭开。故事的开端要从一个晴朗的春日说起。在那一年,寺庙的一处蓄水池因为漏水而引起了当地政府的注意。于是,几名工人被派遣到龙泉寺进行修复。他们挥动铁锹,担负着重建的使命,却无意间揭开了一个隐藏在土地下的古老之谜。我要新鲜事2023-09-22 19:53:290000考古学家关于三星堆的十大困惑

我要新鲜事2023-05-26 06:14:060003晁福林:认识“人”的历史——先秦时期“人”观念的萌生及其发展

我要新鲜事2023-05-25 10:02:370002学习:中国古代陶瓷专题:辽代陶瓷

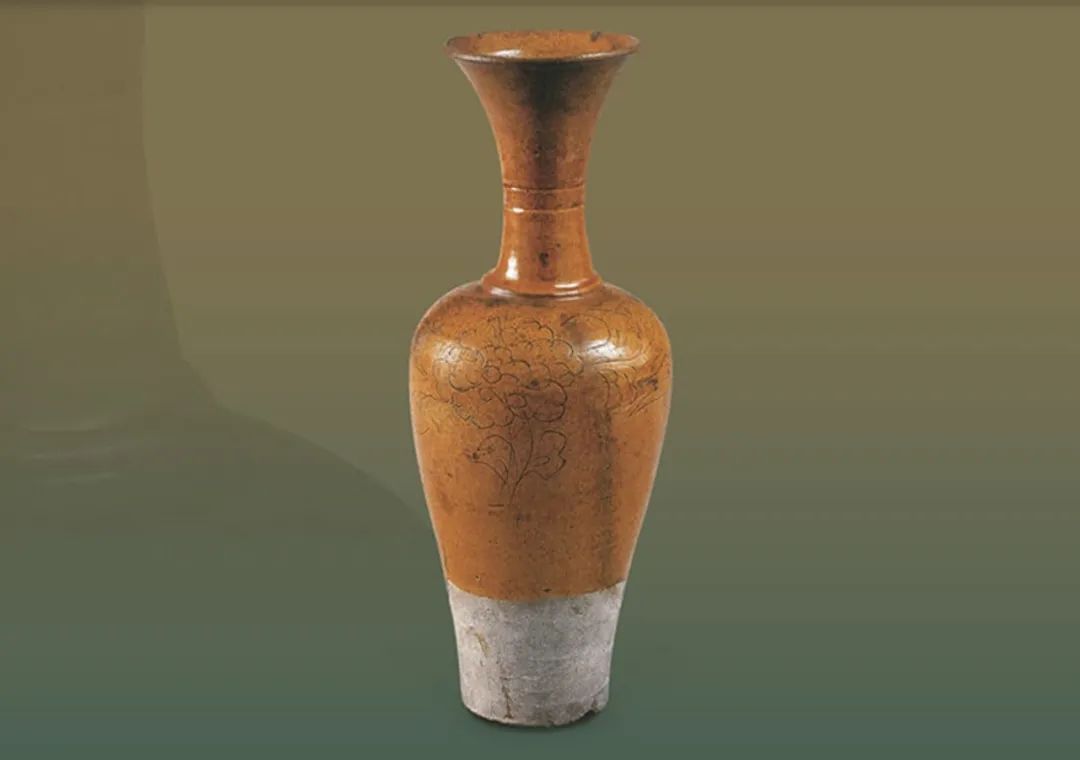

辽代是契丹族在中国北方建立的政权,时间约在五代~北宋时期,与中原汉地及西域各国都有密切的关系。契丹人在文化上兼容并蓄,学习汉人设窑烧造陶瓷,开创出独树一格的陶瓷艺术。辽代陶瓷取材于当地黏土,大部分的器物用陶土制胎,只有少数仿定窑的白瓷用瓷土制作,但是坊间还是统称「辽瓷」。此时的产品既有中原类型,也有游牧风格的形制,本文选取五件典型器物,介绍它们的特色。1.黄釉长颈瓶我要新鲜事2023-05-26 13:00:200000