学习:中国古代陶瓷专题:辽代陶瓷

辽代是契丹族在中国北方建立的政权,时间约在五代~北宋时期,与中原汉地及西域各国都有密切的关系。契丹人在文化上兼容并蓄,学习汉人设窑烧造陶瓷,开创出独树一格的陶瓷艺术。

辽代陶瓷取材于当地黏土,大部分的器物用陶土制胎,只有少数仿定窑的白瓷用瓷土制作,但是坊间还是统称「辽瓷」。此时的产品既有中原类型,也有游牧风格的形制,本文选取五件典型器物,介绍它们的特色。

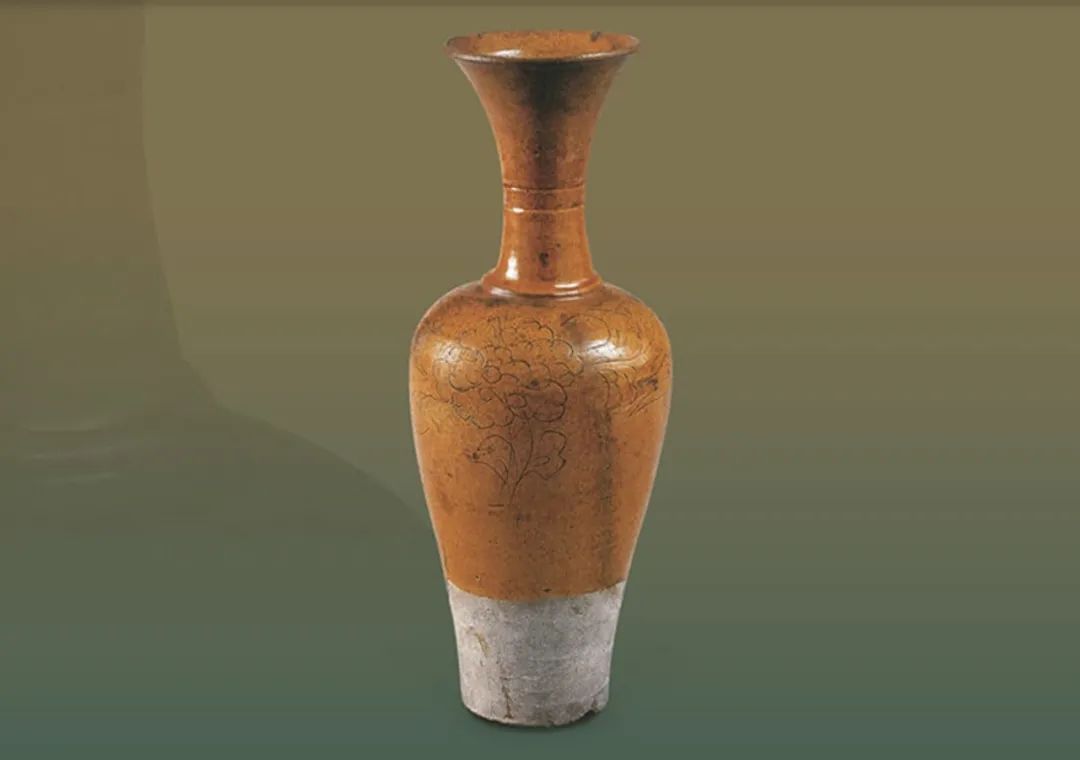

1.黄釉长颈瓶

辽代·黄釉划花长颈瓶

辽代·黄釉划花长颈瓶

表面敷白色化妆土,刻划花纹,高温烧制定型,再施黄釉,低温烧成黄彩。(图一)

图片来源:《中国陶瓷全集9 辽 西夏 金》,页105,图65。

长颈瓶是辽代的典型器之一,器身高长,瓶口较大,口沿有喇叭形和圆盘形的变化,也可以做成鸟首状,表面以绿釉、黄釉、白釉或剔刻等装饰。

例如图一为辽代的黄釉划花牡丹纹长颈瓶,此器是辽宁省博物馆藏品,瓶口外敞如喇叭状,颈部长而收束,肩部平缓向下倾斜,腹部深长且上宽下窄,表面施以黄釉。

仔细观察瓶体胎色和釉下纹饰,可以还原当初的制作过程。陶工先用质地较粗的黏土制作胎体,敷上白色化妆土,然后在颈部环刻平行弦纹,在肩部和腹部浅刻牡丹花卉,高温烧制定型,再罩上黄釉,低温烧成黄褐色的釉彩。

由于阴刻线纹部分会露出胎体,积聚釉料,因此颜色较深,即使在比较深暗的黄釉或绿釉覆罩下,仍能具有突显纹饰的效果。

2.绿釉皮囊壶

辽代·绿釉皮囊壶

辽代·绿釉皮囊壶

壶身上扁下圆,顶部有管状壶流与鸡冠形孔鼻,孔鼻内部透穿小孔,俗称「鸡冠皮囊壶」。(图二)图片来源:《中国出土瓷器全集4内蒙古》,页87。

皮囊壶是契丹族的传统水壶,用皮革缝制而成,方便游牧民族随身携带。当他们转为定居生活后,盛行用黏土仿制皮囊容器,产生陶瓷皮囊壶之品类。

例如图二为辽代绿釉单孔鸡冠壶,此器由内蒙古自治区巴林左旗浩尔吐乡桦杆子沟村出土,壶体轮廓近似椭长方形,器身上方较扁,其下逐渐圆阔,顶部竖立圆管状的短壶流与鸡冠形的孔鼻,孔鼻内部透穿一个小孔,提供穿绳挂带,俗称「鸡冠皮囊壶」,是辽代皮囊壶常见的形式之一。

此器的胎土较粗,表面先敷一层白色化妆土,高温烧制定型,再施绿釉,低温送烧。由于化妆土和釉料并未施满全器,腹底可见灰黄的胎质原色、白色化妆土及低温绿釉层层相叠的关系。

辽代皮囊壶的器身长短不一,鸡冠形的孔鼻处亦可做成弧形提梁,或者带有小孔的象生动物,造型富有变化。

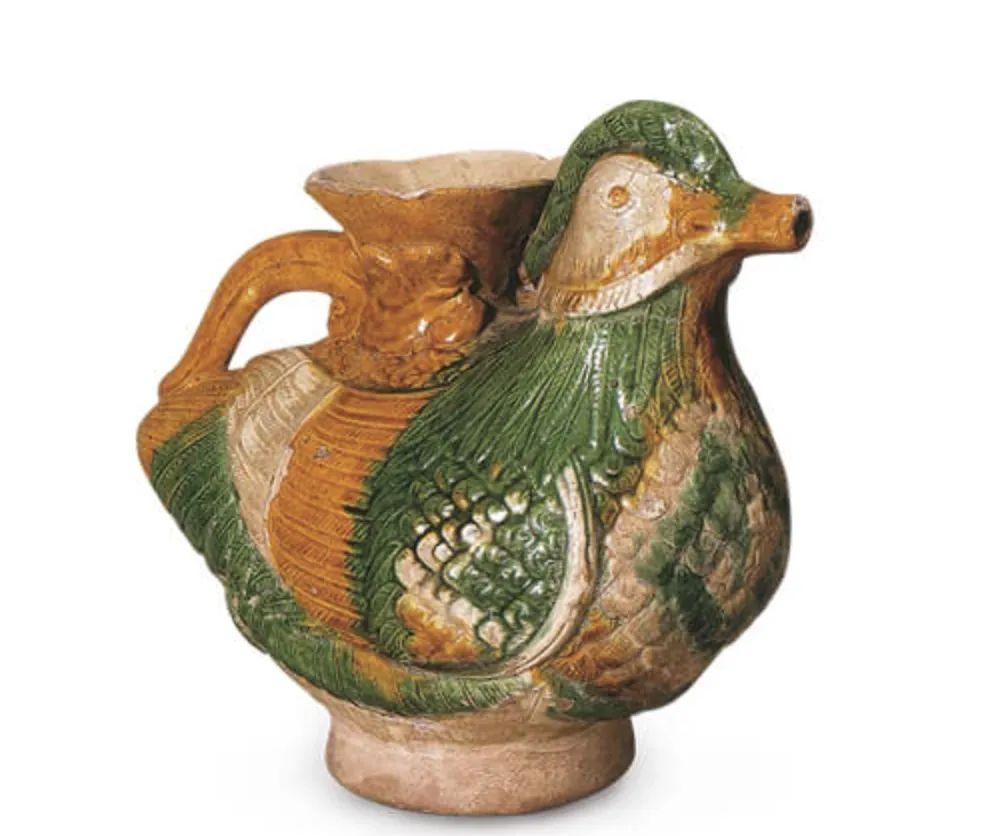

3.三彩鸳鸯形水注

辽代·三彩鸳鸯注

辽代·三彩鸳鸯注

鸳鸯造型,鸟喙即是壶流,背上突起花形注水口,其后连接弧形把手,表面施加多色铅釉。(图三)图片来源:《中国陶瓷全集9 辽 西夏 金》,页144,图113。

水注是中国陶瓷的传统品类,形状随着时代和窑口而改变。辽代一方面吸收中原汉地的水注造型,另一方面根据自己的传统文化,制作富有特色的形制。

例如图三为辽代的三彩鸳鸯注壶,此器由内蒙古自治区赤峰市松山区辽代墓葬出土,采模印法制作壶体正背两面,再组合成鸳鸯的器形,鸟喙内部透空为壶流,背上突起花形注水口,其后连接弧形把手,方便提取,表面敷有白色化妆土,高温烧后施以低温铅釉,呈色斑斓美丽。

根据现有的资料分析,辽代水注有圆身、扁身或葫芦形之状,也有禽鸟、游鱼、人物等象生类型,表面施单色釉或多色釉,器形变化颇为丰富。

4.三彩印花海棠式长盘

辽代·三彩印花海棠式长盘

辽代·三彩印花海棠式长盘

此器的造型与纹饰用模印法一体成形,表面配合器形和纹饰施以褐、绿、白之低温釉彩。(图四)图片来源:《中国出土瓷器全集2 天津 辽宁 吉林 黑龙江》,页134。

盘子也是中国陶瓷的故有品类,形状多呈圆形,运用直口、敞口及花形口做变化。辽代瓷盘既有圆形和花形,还有独特的方形及海棠花形二类。

例如图四为辽代的三彩印花海棠式长盘,此器由辽宁省新民县巴图营子村辽代墓葬出土,盘口外翻成折沿状,弧形器壁往下收窄,腹部略浅,轮廓近似一枚海棠花朵,口沿环绕一圈卷草纹,底部压印折枝花卉,花卉两旁有蜂蝶飞舞。

盘体和纹饰采模印法一体成形,表面先敷化妆土,高温烧制定型后,配合器身的曲折变化与纹样分布,施加绿釉、褐釉及白釉,低温烧成三彩装饰。

此类海棠形瓷盘的造型源自于唐代金银器,盘内常有支钉痕迹,显示当时采支钉法叠烧的工艺。

5.其他品类

辽代·三彩印花砚

辽代·三彩印花砚

此器的受墨处不施釉,以利研磨发墨,其余器表配合图框与纹饰布局,施加多色彩釉。(图五)图片来源:《中国出土瓷器全集4内蒙古》,页78。

辽代陶瓷的品类众多,除了上述四种器皿之外,还有一些器物尚未见于其他地区,属于本地独有之品类,亦颇受世人瞩目。

例如上图为辽代的三彩印花纹砚,此器由内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗解放营子出土,器身呈圆体状,采分段模印法制作,再组合成完整的造型,砚池部分由器缘向内倾斜深入,周边保持一圈C形平台作为砚缘。

砚池前段露胎不施釉,以利研磨发墨,其余器表皆模印花卉,敷上白色化妆土,高温烧制定型,再依器形与纹饰需求施加绿釉、褐釉及透明釉,低温烧成多彩装饰。

其他的特殊器物还有套盒、扑满及鳜鱼壶等等,制作精美,釉彩斑斓,反映辽代进步的陶瓷工艺、宗教信仰及文化生活。

辽代本是游牧民族,与周边国家交流频繁,积极吸收汉族文化,创制出富有草原民族特色的陶瓷产品。

村民参考县志找到古墓 用五万块贿赂守墓人 盗墓后狂赚四百万

盗墓在我国历史上一直是一个非常敏感的话题。虽然古墓中珍贵的文物和遗址具有巨大的文化和历史价值,但是由于极少有人能够得到文物的合法遗产,因此也吸引了大批的盗墓贼前往进行盗掘。这些盗墓贼为了自己的利益,不惜铤而走险,给我们国家的文物遗产造成了巨大的损失。我要新鲜事2023-05-19 18:02:430002那么大坟头摆在那,仅黄金就出土8斤,历代盗墓者为什么都不挖?

双乳山济北王墓的考古发现本文作者倪方六俗话说“十墓九空”,那些很少没被盗墓者挖掉的墓,或深藏不露,或极难盗挖。山东长清双乳山汉墓,到1996年考古发掘时,仍保存完好,是迄今山东境内考古发掘汉墓中惟一一座没被盗的,就是因为藏的深、盗挖难。那么大坟头摆在那,历代盗墓者都没挖,为什么?考古发掘后才明白真相。我要新鲜事2023-05-26 14:07:450000日本人初次来华盗宝想出鬼点子,扮成“花姑娘”,以蒙混路人

日本人第一次到西域盗宝真相本文作者倪方六上一篇说了日本人在西域“探险”时写下的“盗墓日记”。这一篇继续讲日本人在华盗宝史,来说说日本早期组织人员到西域探险的经过。最早被大谷探险队派遣来华的日本人名叫橘瑞超。当时,为防意外,日本人想出一个鬼点了,让秀气的橘瑞超扮成“花姑娘”,玩美人计,蒙混路人。图:橘瑞超我要新鲜事2023-05-27 14:33:160000海昏侯刘贺父亲墓被发现,盗墓者没能得手,出土了大量“保健品”

海昏侯父亲墓的新发现本文作者倪方六在“深挖洞”的背景下,1968年中国考古有许多重要发现,最著名的是河北满城中山靖王刘胜夫妇墓,在炸山时被炸了出来。就在同一年,刘胜侄子——刘髆墓,也在山东被发现了。刘髆墓地宫保存完好,同样没有被盗过。因为一直到1977年才由地方上正式发掘,故影响不大,圈外知道的人并不多。我要新鲜事2023-05-26 14:14:190000