滨州市红色文物资源助力乡村文化振兴的创新实践

党和国家高度重视乡村振兴和发展,党的十九大提出乡村振兴战略,党的二十大提出全面推进乡村振兴。乡村文化振兴作为乡村振兴战略的铸魂工程,充分挖掘、保护和利用本土红色文化资源,打造特色文化活动,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,改善农民精神风貌、提高农民文化自信、赓续红色血脉,是乡村文化振兴的应有之义。近年来,山东省滨州市认真贯彻习近平总书记关于革命文物工作的重要论述和指示批示精神,立足鲜艳的红色底色,积极践行“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,围绕红色革命文物保护利用助力乡村文化振兴做出了创新性探索尝试。

滨州,曾是渤海革命老区的中心区域,是其党政军机关驻地和精神中枢。革命战争年代,渤海区先后有20万子弟参军参战出生入死、82万民工车轮滚滚踊跃支前、55308名革命烈士金戈铁马献身疆场,为中国革命和建设做出了巨大贡献和巨大牺牲。

光荣的革命历史,不但孕育了“不屈不挠、艰苦奋斗、顾全大局、无私奉献”老渤海革命传统,也留下了老一辈无产阶级革命家的战斗足迹和一大批英烈人物事迹。全市现有不可移动革命文物、革命遗址遗迹356处,馆藏可移动革命文物总计336件/套,共建成各级各类革命纪念场馆、教育基地64处。

聚合多元化力量

完善体制机制

构筑革命文物保护“天网”

一是地方立法,法律保障。出台全省首部革命遗址遗迹保护地方性法规——《滨州市渤海老区革命遗址遗迹保护条例》,率先提出“革命遗址遗迹保护单位”概念,规定了保护利用的原则、范围、方法和各级、各部门的责任等,消除了法律法规上的监管死角,为开展保护利用工作提供了法律保障。《滨州:地方立法构筑革命文物保护的“天网”》入选山东省革命文物保护十大典型案例。

二是政府引导,多部门协作。成立滨州市文化遗产保护委员会,协调全市文物保护利用工作。建立健全革命文物联动保护机制,成立滨州市红色文化保护传承工作协调机制,将革命文物保护利用工作中涉及的规划、住建、党史、退役、教育等多个部门纳入,为科学决策,发挥各级党委在革命文物保护利用中总揽全局、协调各方优势和各级政府牵头抓总、协调推进优势提供了机制保障。

文化和自然遗产日在革命烈士英名榜里寻找全中国最小的烈士:刘氏婴儿

文化和自然遗产日在革命烈士英名榜里寻找全中国最小的烈士:刘氏婴儿

强化红色资源挖掘

实施抢救性保护

守护革命文物安全

一是深挖革命文物价值,提升革命文物数量。开展全市革命遗址遗迹普查工作,登记革命遗址遗迹167处,并将价值较大、影响较大的公布为市级保护单位。通过普查,见证我军唯一一支从祖国最东端打到祖国最西端的渤海军区教导旅成立旧址、见证毛岸英参加土改的大商毛岸英旧居等一大批红色革命文物进入保护名录,为进一步做好红色文物保护利用提供了第一手资料。组织国有博物馆开展革命文物征集。国有博物馆累计征集、备案革命文物86件/套。推动不可移动革命文物升级保护。新认定、公布市县级不可移动革命文物60余处,新升级省级文物保护单位(革命文物)5处,公布全市第一批不可移动革命文物名录。

二是实施抢救性保护,确保革命文物的良好续存。划定革命文物、革命遗址遗迹的保护范围和建设控制地带。逐步将属于个人所有的故居、旧址类革命文物、革命遗址遗迹收归国有。强化对革命文物、革命遗址遗迹本体的维护,近期完成了陈户纪念烈士塔修缮工程等10余个文物保护修缮工程。

革命小剧《过年》在流坡坞阻击战遗址展演

革命小剧《过年》在流坡坞阻击战遗址展演

加强活化利用

变革红色革命文物利用新径

打造特色红色文化活动

一是创新革命文物价值传播,多渠道宣传推广,让革命文物“活起来”。建立“滨州市革命遗址遗迹公众检索平台”,实现了红色资源全民共享。拍摄《渤海军民鱼水情》等红色革命故事10余部,获评全省8个100庆祝建党百年系列活动先进单位。开辟《红色渤海寻踪》专栏,专题连载,用心讲好滨州革命故事。

二是创新红色文化教育,实施青少年革命文化传承教育,赓续红色血脉。研发全市首部中小学革命文化视频教学课程《飘扬的旗帜 奋斗的精神——永载革命史册的渤海区》及第二部《日出渤海照天山——永载革命史册的山东渤海军区教导旅》,公益引导青少年开展校外“红色基因”传承实践,建立起“校内 校外”有机结合的青少年革命文化传承利用长效机制,10万余人次师生受益,社会反响良好。《滨州市唱响革命文物保护利用“青春之歌”》获全省革命文物保护利用典型案例。

三是创新做好革命文物展示利用,致力整体保护,打造滨州特色。举办“喜迎二十大 合铸渤海魂——滨州市革命文物连片保护利用观摩活动”,将沉浸式体验、沉浸式小剧等元素深度融入山东渤海军区教导旅成立旧址等革命文物保护利用中,全面展示革命文物连片保护利用成果,积极打造滨州市渤海革命老区革命文物连片保护利用示范区,推动革命文物“活”起来,获评首批山东省红色文化主题月活动先进单位。先后举办红色革命主题展览30余个,累计接待观众18.6万人次,获评全省首届革命文物陈列展览优秀组织奖。

四是培育红色文化特色村,编制红色文化旅游规划,打造红色文艺精品。组织开展山东省红色文化特色村培育创建工作,10个村庄被列入山东省红色文化特色村培育创建名单,5个村入选第一批山东省红色文化特色村名单。编制《滨州市红色文化旅游发展规划》,依托可移动革命文物、不可移动革命文物及革命遗址遗迹,保护、开发红色文化旅游资源,重点打造红色景区。高家渡景区、渤海革命老区机关旧址等10余处红色景区成功入选全省七大红色旅游线路产品。厚植戏曲文化优势,深挖红色文化资源、汲取艺术创作灵感,创作一批红色题材的文艺精品。先后打造《烈烈渤海红》《马耀南》等红色题材吕剧、抗疫题材现代吕剧《连心锁》、沉浸式情景小剧《海棠依旧》、渔鼓小戏《图啥》等一批红色题材小型戏剧作品、复排京剧《红灯记》,将滨州红色革命故事搬上艺术舞台。

滨州中小学革命文化教学课程启动仪式

滨州中小学革命文化教学课程启动仪式

加强正向引导

发动群众参与红色文化活动

助力乡村文化振兴

一是发挥乡镇文化站红色职能,引导发动农民参与红色文化传承活动。举办一系列导向正确、内涵丰富、形式多样的红色文化主题活动40余场。7月,在山东渤海军区教导旅成立旧址,身着八路军服装的村民分饰招兵站、练兵场、识字班等不同角色,再现了渤海军区教导旅无私奉献、奋发图强的感人场景……村民们在踊跃参与中,传承革命传统的同时也丰富了自身文化生活、提高了精神境界。

二是红色文化惠民,组织送戏下乡到革命旧址。组织专业院团打造本土革命小剧《过年》、东路梆子小戏《渤海红英》等多部艺术作品在流坡坞阻击战遗址、吴洪英殉难地及烈士墓等50余处革命旧址展演,让村民沉浸式感受老渤海区人民抵抗日寇、保家卫国的行动和决心,感受红色遗址、革命文物在“激发爱国热情,振奋民族精神”中的重要作用。

三是鼓励社会参与,支持个人资本参与红色保护。为更好地保护革命文物、传承红色基因,依托青阳镇第一党支部旧址和革命烈士张永中故居旧址,接受社会投资300余万元,打造“红色醴泉立新思源红色教育实践基地”,将昔日偏僻小山村打造为理想信念教育新基地、红色旅游新名片、小康生活新样板、乡村振兴新典范。

滨州市将继续致力于强化文物机构、队伍建设,整合、挖掘全市革命文物资源,完善公共文化设施建设,深入打造红色文化阵地,拓宽展览、展示方式,深化沉浸式体验,合理开发、活化利用,探索“红色文化 乡村产业”新径,将红色文化融入乡村产业,以红色文化滋养助力乡村文化振兴,实现产业发展与红色文物开发推广的双赢。

(撰稿:封姗姗、刘光博、杨倩倩)

滨州市文保中心

编辑 |张 怡 实习编辑 | 黄雪芮

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

85年湖南挖出两具干尸 打开棺椁女尸动了起来 出土文物价值连城

在1985年,湖南阮陵的黄澄存墓的发掘就曾令元史研究者们狂欢。这座墓葬中出土了大量珍贵文物,对于元史的研究有着重大意义。不过,这座墓葬最引人关注的还是墓葬中尸体的保存情况出奇,刚开棺时,两具尸体都保存良好,栩栩如生。更奇特的是,开棺之后不久,女尸居然突然动了起来。1.一支玉簪引出古墓我要新鲜事2023-08-03 20:31:270000国家文物局田野考古实践训练班在山西夏县结业

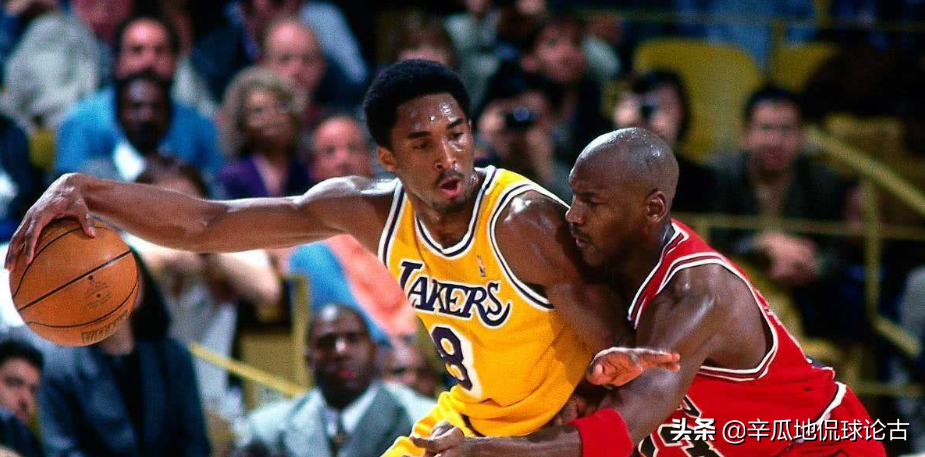

为深入贯彻落实习近平总书记在主持中共中央政治局第二十三次和第三十九次集体学习时的重要讲话和系列重要指示批示精神,履行“加强考古能力建设和学科建设,要积极培养壮大考古队伍,让更多年轻人热爱、投身考古事业,让考古事业后继有人、人才辈出”的神圣使命,受国家文物局委托,吉林大学考古学院于2022年8月至12月,在山西夏县承办2022年田野考古训练班,严格执行培训计划,共培养学员17名。结业仪式合影我要新鲜事2023-05-06 15:40:220000NBA全明星赛编年史1998:科比单挑乔丹

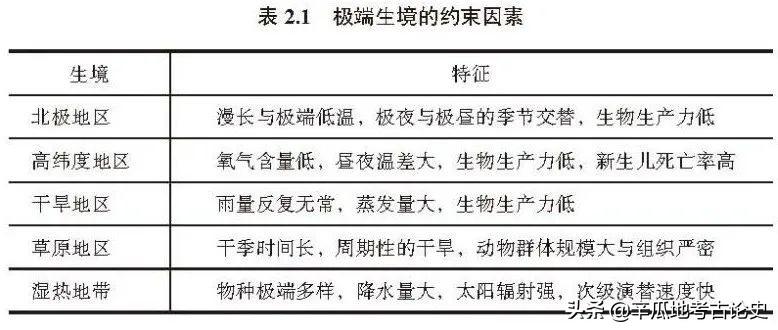

1998年全明星周末,NBA决定停办扣篮大赛,这一年是公牛时期的乔丹最后一次入选全明星,而另一位冉冉升起的新星则迫不及待想要挑战乔天王的权威,他就是科比-布莱恩特,1998年,科比迎来职业生涯首次全明星之旅。湖人一共有四人入选全明星:奥尼尔,科比,埃迪-琼斯和尼克-范-埃克塞尔,这是历史上第四次出现同队四人参加全明星赛。我要新鲜事2023-05-31 22:15:140000陈胜前:为什么农业不起源

我要新鲜事2023-05-29 12:06:290001