十大考古参评项目 | 甘肃庆阳南佐遗址

01发掘单位

中国人民大学、甘肃省文物考古研究所、兰州大学、西北工业大学

02 项目负责人

韩建业

一、遗址概况及考古工作

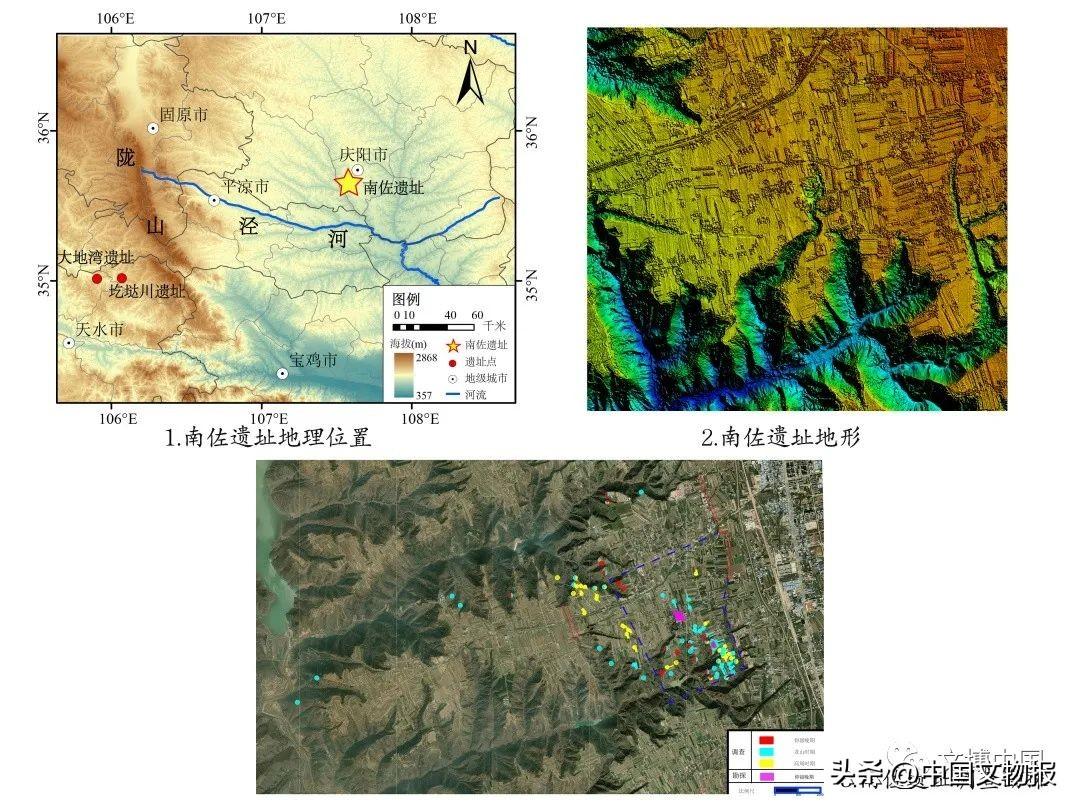

南佐遗址位于甘肃省庆阳市西峰区后官寨镇南佐村,坐落于泾河一级支流蒲河左岸的董志塬西部,地理上属于泾河上游的陇东黄土高原,董志塬是黄土高原上最大的一块塬地(图一,1-2)。

图一 地理位置与地形图

图一 地理位置与地形图

1958年调查发现,1981年确立为省级文物保护单位。1984-1996年甘肃省文物考古研究所和北京大学等先后对遗址进行了两个阶段6次考古发掘,发现了较为丰富的仰韶文化晚期遗存,其中最重要的发现是一座面积约600平方米的大型夯土墙建筑F1。2001年被列为第五批全国重点文物保护单位。2014年和2020年,甘肃省文物考古研究所对南佐遗址进行重点勘探,在九座夯土台外侧发现相邻的两重环壕,在F1周围发现大面积建筑遗存。

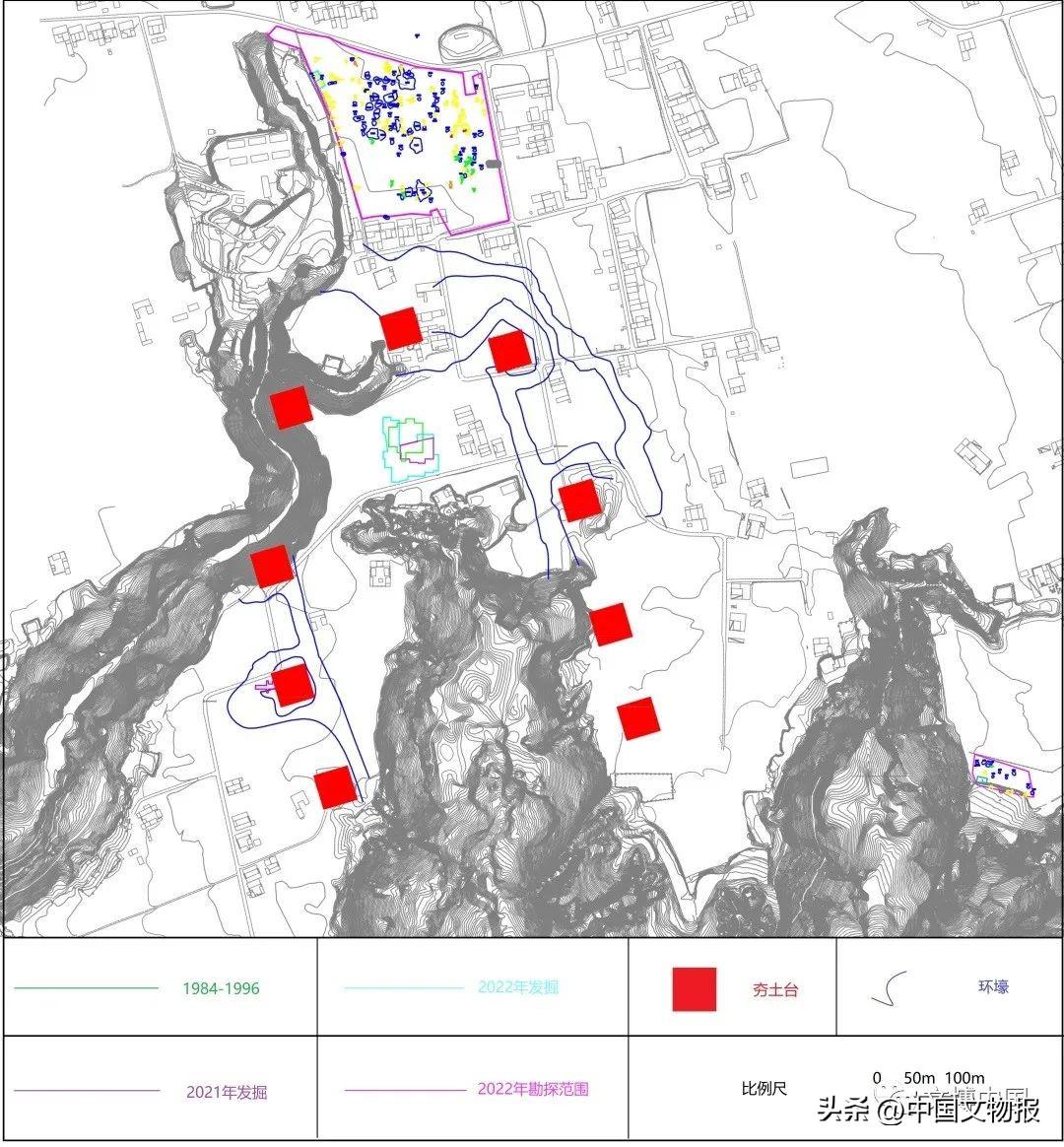

为了解南佐遗址的年代分期、聚落形态、生业经济、社会状况等基本问题,进而探究黄土高原尤其是陇东地区仰韶文化晚期的文化谱系、聚落形态、文明化进程、文明模式、人地关系,客观认识其在中华文明起源进程中的地位,经国家文物局批准,2021年由甘肃省文物考古研究所、中国人民大学、西北工业大学、兰州大学等单位组成的联合考古队,对南佐遗址展开第三阶段的考古工作。新阶段发掘主要集中在宫殿区(图二),共发掘面积约1600平方米。确认南佐遗址是一处仰韶晚期具有都邑性质的大型中心聚落遗址,碳十四测年距今约5100-4700年。

图二 宫殿区发掘区

图二 宫殿区发掘区

二、考古工作主要收获

1.发现了由9座夯土台及其环壕围成的约30万平方米的聚落核心区。

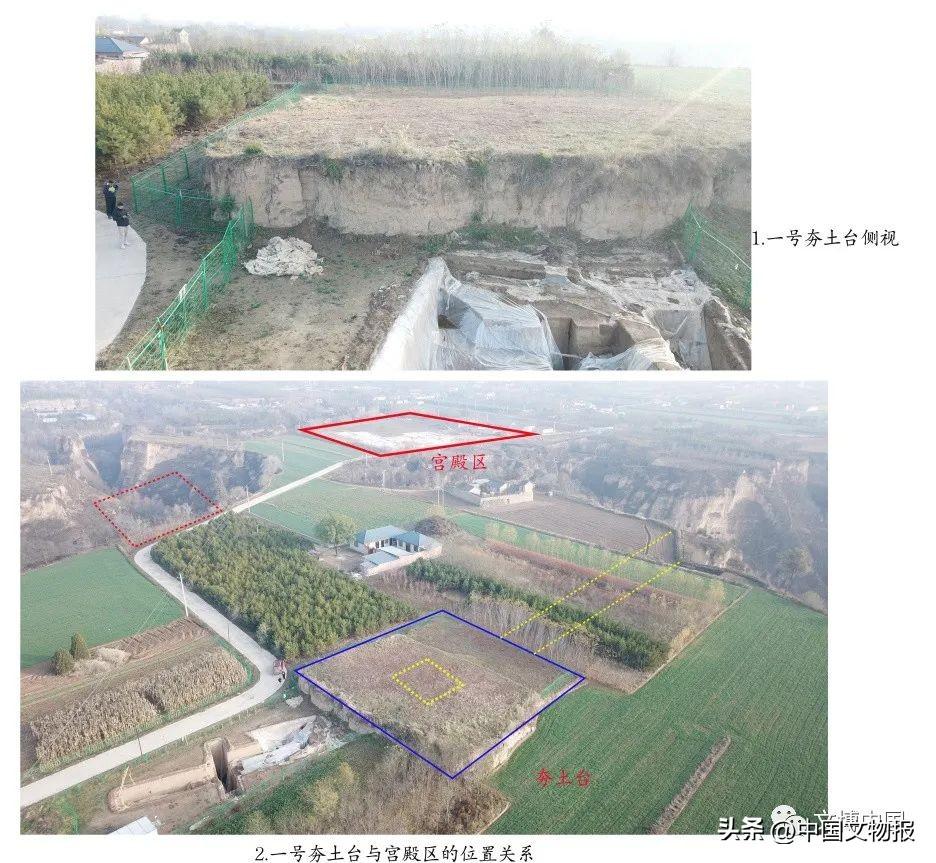

考古调查发现南佐遗址总面积600多万平方米,勘探发现外侧可能还有环壕(图一,3)。遗址核心区有9座呈倒“U”字形排布的夯土台,“九台”外侧有两道环壕,环壕和“九台”围成约30万平方米的聚落核心区(图三)。勘探发现其中一座夯土台约40米见方,残高5-7米(图四)。通过解剖发掘,发现夯土台西侧壕沟局部宽约20米、深约10米,壕沟侧壁和底部以2-4米宽的夯土逐层加固形成护壁。

图三 遗址核心区九台及环壕

图三 遗址核心区九台及环壕

图四 一号夯土台

图四 一号夯土台

2.发现了年代最早、布局严整的“宫城”。

在“九台”中央偏北(图五)发现一座面积3000多平方米的长方形宫城,东西宽约55米,南北长约67米,外围有宫墙环绕,西墙外发现东西向夯土条带自南向北延伸,可能为外宫墙,宫墙外为大型环壕,宽约15米、深达12.5米。加上外侧壕沟,“宫城”总面积约8000平方米。

图五 宫殿区布局(加环壕)

图五 宫殿区布局(加环壕)

宫墙南门正对主殿F1中门,南门外还有瓮城结构及其错位的大门。“宫城”以主殿F1为中心,东西两侧分布两排侧室(侧殿),东侧从北往南为F3、F5、F6、F16等,西侧从南至北为F11、F9、F8、F10、F12、F13、F14等(图六)。

图六 西偏殿

图六 西偏殿

墙体均为夯筑,地面和墙壁涂抹草拌泥和白灰面,房屋有门道可出入,室内面积12~23平方米,建筑面积20~46平方米。F5、F11、F8、F10、F12地面还发现涂抹白灰的圆形火塘(图七、图八),其中F5火塘直径约1.2米。早期宫殿停止使用后,整个“宫城”区大部分区域被夯填平整,以便在上面营造新的建筑。

图七 东西侧殿细节照

图七 东西侧殿细节照

图八 西侧殿F8、F10

图八 西侧殿F8、F10

3.发现了5000年前中国规模最大、保存最好的大型宫殿建筑。

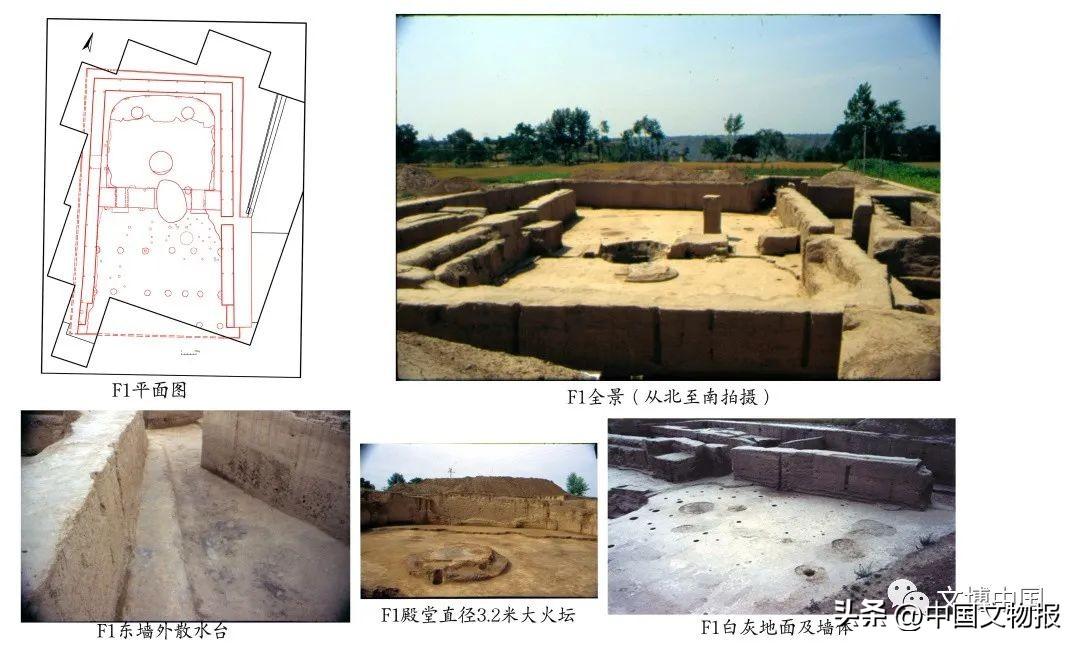

在“宫城”中央为主殿F1,南北长34.8米,东西宽20.6米,室内面积约580平方米,建筑面积约720平方米,夯土墙体宽约1.5米,残高约2米。主殿由“前厅”和“殿堂”两部分构成,东西墙外侧还有散水台(图九、图十)。

图九 F1全景

图九 F1全景

图十 大殿F1局部细节

图十 大殿F1局部细节

前厅内有三排柱洞,殿堂内有两个直径约1.5米柱洞、一个直径约3.2米的大型火坛。前厅和殿堂之间的墙中开三门。地面和墙体表面均先涂抹草拌泥,再涂抹白灰面,白灰面至少有6层,反映了反复修缮使用的过程。F1废弃后前厅用黑褐色与浅黄色土相间夯填(图十一)。

图十一 F1前厅及版筑夯填

图十一 F1前厅及版筑夯填

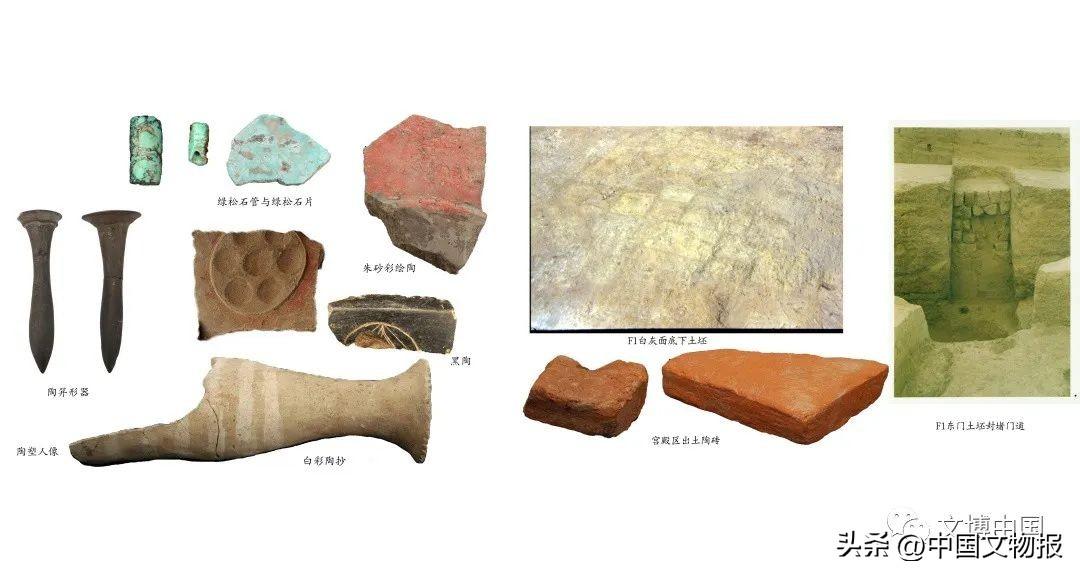

4.在“宫城”内出土了大量制作水平高超的仰韶文化晚期遗物。

在F1东侧的祭祀仪式性空间F2(图十二)和宫殿区其他区域出土了大量高等级祭器甚至礼器。

图十二 F2空间及陶器分布

图十二 F2空间及陶器分布

有白陶、白衣陶、黑陶、朱砂彩绘陶、彩陶等制作水平非常高的陶器,包括数百件大小不一箍白色泥附加堆纹的小罐(图十三,下),带盖白陶簋(图十三,右上),白衣陶簋(图十三,左上),高近70厘米的大型彩陶罐(图十四,上),9件带盖塞的大小接近的小口平底彩陶瓶(图十四,下),圜底缸、双腹盆、带盖子母口缸等器物(图十五),有较多表面涂朱砂的石镞、骨镞(图十六),以及陶塑人像(图十七)、绿松石(图十八),在F1底部和宫殿其他区域还发现了土坯、陶砖等建筑材料(图十八)。

图十三 F2出土陶礼器

图十三 F2出土陶礼器

图十四 F2出土陶礼器

图十四 F2出土陶礼器

图十五 陶器组合

图十五 陶器组合

图十六 带朱石镞、骨镞

图十六 带朱石镞、骨镞

图十七 陶塑人像

图十七 陶塑人像

图十八 组合图

图十八 组合图

5.发现大量碳化水稻。

在F1东侧空间、F2祭祀空间以及宫殿周围发现了数百万粒炭化稻米(图十九),如此大量水稻的集中出土在黄土高原地区前所未见。在宫殿区还发现大量猪骨等(图二十)。

图十九 炭化水稻遗存

图十九 炭化水稻遗存

图二十 猪下颌骨

图二十 猪下颌骨

三、多学科合作研究进展

南佐遗址考古工作一开始就将多学科合作研究作为重要组成部分,取得了重大进展。包括碳十四测年、动植物考古、同位素考古、陶器残留物分析、陶器科技分析等诸多方面。

碳十四测年标本主要是植物种子(水稻、粟黍),也有少量为动物骨骼和木炭,38个测年数据基本在距今5100~4700年之间,在仰韶文化晚期范围之内。植物考古工作浮选出约60万粒碳化水稻,加上未浮选部分总数估计可达数百万粒,还发现了大量粟黍等作物的碳化种子,水稻和粟黍及狗尾草的锶同位素差异明显,显示很可能不是同一产地。木炭鉴定结果显示主要以栎属、榆属、松属、竹亚科为主,这些树种是落叶阔叶林和针阔混交林的主要组成树种。动物以家猪为主,占比可达到85%,其次是鹿,家猪的C、N同位素分析显示以C4类作物为主。陶器残留物分析显示彩陶平底瓶可能装过谷芽酒,白泥堆纹罐盛放或烹煮过肉类。朱砂彩绘陶分析显示红色颜料为朱砂,使用之前经过研磨,残留物的裂解组份中检测到脂肪酸,表明颜料在涂覆工艺过程中使用了脂类粘合剂。

此外,还对白陶、黑陶、白衣陶、朱砂彩绘陶、彩陶等进行包括岩相、成分、原料、温度、制作工艺等诸多方面的科技分析。白陶胎质细腻光滑,有的胎厚仅2-3毫米,原料为高岭土和瓷土,有的表面有涂层,原料可能来自于长江中下游和海岱地区。黑陶表面黑色层与胎体分界线明显,采用渗碳工艺制成,渗碳层厚度人为可控,与良渚文化的磨光黑陶工艺类似。陶器烧成温度绝大多数高于1000℃,最高能达到1116℃,明显高于同时期其他地区陶器温度,表明已达到很高的烧造水平。

四、主要认识和价值意义

考古发现表明,南佐遗址是距今5000年左右黄土高原上具有都邑性质的大型中心聚落。遗址总面积约600万平方米,发现了九座夯土台及环壕围绕的30万平方米的核心区,数千平方米“宫城”,五千年前规模最大、保存最好的夯土墙宫殿式建筑,还发现了大量制作水平很高的白陶、黑陶等器物和大量的炭化水稻等。“九台”和大型建筑的庞大体量、台外壕沟和夯护水利设施之巨大规模都前所未见,体现出强大的社会公共权力的存在。

从聚落布局来看,“九台”对称分布且位于聚落中央,“宫城”位于“九台”北部中央,主殿F1位于“宫城”中央,“九台”至北台、主殿火坛、主殿中门、宫墙南门构成大致南北向的中轴线,东西侧室对称分布,总体上构成一个封闭式的主次分明、中轴对称、层层递进的宫殿格局,在宫墙外侧还发现相当于护城河的大型壕沟。聚落布局如此严整,前所未见。新发现的“宫城”更是开中国后世都城宫殿建筑布局之先河。

南佐遗址白陶、黑陶、绿松石、朱砂、双腹盆、圜底缸以及大量水稻等的发现,表明南佐和长江中游、海岱地区甚至更南方广大地区存在广泛联系。

南佐都邑性中心聚落的发现,证明距今5000年前后陇东地区已经进入早期国家或文明社会阶段,对于客观认识黄河上中游、黄土高原尤其是陇东地区在中华文明形成过程中的关键地位,对于实证中华五千年文明史,都具有极为重要的意义。

编辑 |张小筑 实习编辑 | 黄雪芮

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

书评:《历史的真相》

20世纪60年代以来,美国历史学遭遇到后现代主义的冲击,历史学的求真功能受到质疑。历史究竟是应该用来激发族裔文化自豪、自信还是应该传授有关往昔的客观事实?历史必须一再重写以消除种族与性别的成见,还是应该超越当今混乱的政治社会议论之上?传授一贯的国家历史是民主政治必须的吗?面对一连串问题,本书通过对“历史真相”问题的重新思考,正面回应了这些危机。其中不乏许多令人深思的观点。一、作者简介我要新鲜事2023-05-31 21:57:020000李学勤:写在“二十世纪中国考古”之前

这些年常有人提到,在20世纪中国的各门学术里,考古学是成果最丰硕的学科之一,我觉得这话是有道理的。考古学在中国有很深厚的凭藉。翻看文献记载,早在西周初已有文物的收藏,到前汉已有古器物、古文字的鉴定。北宋时兴盛起来的金石学,更为考古学准备了很好的材料和基础。因此,现代意义的考古学在中国发展得相当迅速。我要新鲜事2023-05-26 04:06:520000世界名画中的美景(查理·法兰斯瓦·杜比尼)

我要新鲜事2023-06-03 10:30:470000皇后死后隋文帝很放纵,病重还让宠妃陪侍,给太子杨广提供了机会

为皇后卜选风水宝地本文作者倪方六人们都说隋炀帝杨广是个荒淫之君,其实隋文帝杨坚的生活作风也不好,当皇帝的人都是这样吧,都想幸遍天下美女。杨坚的结发妻子(皇后)叫独孤伽罗,北周大司马独孤信的七闺女。独孤一门是当时最旺的家族,近代广东文昌人宋耀如,一门三女两“国后”,二女儿宋庆龄、小女儿宋美龄,先后嫁给民国总统孙中山、蒋介石。(独孤伽罗,现代影视形象)我要新鲜事2023-05-27 10:20:570000