漳州圣杯屿元代沉船发现十周年研讨会综述

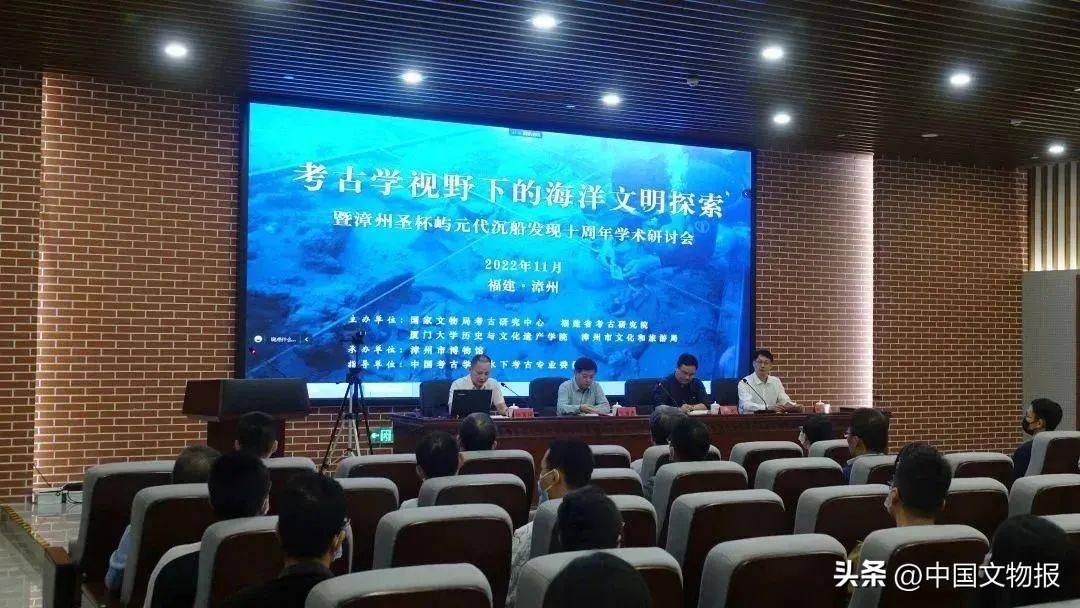

2022年11月9日,由国家文物局考古研究中心、福建省考古研究院、厦门大学历史与文化遗产研究院、漳州市文化和旅游局主办,中国考古学会水下考古专业委员会指导,漳州市博物馆承办的“考古学视野下的海洋文明探索——暨漳州圣杯屿元代沉船遗址发现十周年学术研讨会”在漳州市博物馆顺利召开。

会议现场

本次会议采用线下与线上相结合的方式,得到了国内学术界的大力支持,来自北京、吉林、辽宁、天津、陕西、山东、河南、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西、海南、云南等省市的国内高校和科研院所的100余名学者与会,提交学术论文40余篇。国家文物局考古研究中心、福建省考古研究院、厦门大学历史与文化遗产研究院、漳州市文化和旅游局等单位领导分别到现场或线上出席会议并给予祝贺和支持。

会议分会场

学术会议主要包含主旨报告和分论坛研讨两个部分。国家文物局考古研究中心、漳州圣杯屿元代沉船遗址考古发掘项目负责人梁国庆领队,福建博物院考古研究所原所长、国家第一期水下考古队员栗建安研究员,国家文物局考古研究中心、中国考古学会水下考古专业委员会主任委员宋建忠研究员,平潭国际南岛语族研究院院长范雪春研究馆员,北京大学考古文博学院秦大树教授,故宫博物院王光尧研究馆员等六位专家学者,分别就“漳州圣杯屿元代沉船遗址考古发现与研究” “福建地区水下考古三十年” “福建南岛语族起源与扩散研究” “南澳一号沉船与太平洋航线”“试述仿龙泉青瓷的阶段性及特点” “管窥中国古代海上贸易人员的社群关系”等课题进行主旨报告。主旨报告阶段由厦门大学历史与文化遗产研究院刘淼副教授主持。

梁国庆在报告中梳理了圣杯屿沉船遗址以往工作情况,介绍了最新的水下考古成果,初步探讨了圣杯屿沉船遗址年代、性质、瓷器来源、船体结构特点以及航线、出海港和目的地等问题。认为该沉船遗址的船货性质单一、船体具备舭龙骨装置等特点,对研究我国元代晚期海上贸易模式和造船史具有重要意义。

栗建安以福建地区三十多年来开展的水下考古项目为主线,介绍和总结了我国自1989年以来水下考古工作开展的情况、代表性的沉船及水下遗址点以及所反映的外销瓷业生产、港口及航线运销、变迁的过程。

范雪春对早期史前海洋族群南岛语族的研究历史、代表性学术观点进行了总结和介绍,并介绍了漳平奇和洞、平潭史前遗址群、马祖岛岛尾遗址群等新石器时代遗址的新发现以及遗传学上研究的突破,以及确认最早南岛语系人群的祖先应来源于福建沿海及其周边区域等新的学术成果。

宋建忠在主旨报告中,对南澳一号沉船的发现情况进行了介绍,并通过分析认为,南澳一号沉船的时代为万历年间(1572至1620年)、始发港口应为漳州月港。他进而对大航海时代西班牙开辟跨太平洋航线的历史背景进行了详细梳理,并主张应将南澳一号沉船放入早期全球化大背景中去分析和探讨,才能进一步揭示其价值和意义。

秦大树在报告中指出,龙泉窑从南宋中后期进入了发展高峰期,并在元代到明初成为影响最大的窑口,同时也是中国古代最主要的外销瓷产品之一,在海外遗址及沉船中均有大量发现,也因此引起福建、广东、江西、湖南,甚至越南、泰国等地的仿烧。秦大树将各地仿龙泉青瓷的技术传播路线、特征及参与海上贸易的情况等进行了详细的分期分区探讨。

王光尧从“社群关系”这一新颖的视角,重新梳理沉船、瓷器以及文献材料,探讨了海船上的人员构成、各自任务及相互关系,指出古代海船上的乘员是一种临时的社群组织,纲首、副首和所雇船员各司其责,存在雇佣关系,纲首、副首和搭乘商客虽然是商业契约关系,也同样存在管理与被管理关系。

下午的分论坛研讨部分,围绕“沉船、船货与贸易网络研究”和“港市与海洋聚落考古”两个主题,安排了两个分会场同时进行学术交流。每个分会场各有15名学者做了汇报。

在“沉船、船货与贸易网络研究”分会场,来自厦门大学历史与文化遗产学院、故宫博物院考古部、广东省文物考古研究院水下考古研究所、泉州海外交通史博物馆、上海市文物保护研究中心、武汉理工大学、复旦大学文物与博物馆学系、吉林大学考古学院、中央民族大学历史文化学院、云南农业大学等单位从事水下考古、外销瓷研究、海外交通史研究、船史研究等不同研究方向的学者,分别就台湾海峡史前航路、鸟船渊源探究、漳泉海船特征、中缅水上贸易、近代红河国际航运、黑石号沉船出水宫廷风格瓷器来源、南海一号的贸易模式、南宋德化窑的生产与外销、华光礁I号瓷器产地、14世纪龙泉青瓷贸易港口变迁、15~17世纪泰国湾的陶瓷贸易、沉船出水瓷器的外来文化因素等题目进行了研讨和交流。

“港市与海洋聚落考古”分会场,来自国家文物局考古研究中心、南京大学、山东省文物考古研究院、山东省水下考古研究中心、浙江省文物考古研究所、舟山市文物保护考古所、温州市文物考古研究所、福州市考古队、厦门市博物馆文物保护科技部、广东省文物考古研究院水下考古研究所、海南省博物馆等单位的学者,就沙洲岛元代沉船、厦门海域水下考古、浙江舟山群岛史前文化遗址、山东琅琊台遗址、山东垦利区海北港口遗址、铁门关遗址、江苏盐城串场河盐业遗址、西沙甘泉岛遗址、温州马鞍山元代龙泉窑遗址、明清时期福州地区的海防设施、舟山群岛六横双屿港遗址等史前至历史时期的海洋聚落及水下遗存点考古调查所取得的最新成果进行了交流和汇报。

与会专家学者参观圣杯屿考古成果展

近年来,随着我国考古工作的不断深入和扩展,特别是在建设海洋强国战略的推动下,水下考古、海上丝绸之路考古、海洋文化遗产的调查和研究均取得了一系列新的重要成果。今年适逢我国水下考古事业开展35周年,又值福建漳州元代圣杯屿沉船在古雷半岛海域正式开展考古发掘,为总结我国海洋考古学发展的现状与存在问题,学习交流最新海洋考古学研究的前沿课题、方法与技术,特别召开了此次会议。本次会议交流热烈,既有大量考古新发现材料,又有很多研究新视角和新方法,是近年来海洋考古的一次系统性总结,将为我国海洋文明探索提供考古学助力。

执笔:刘淼、梁国庆、李海梅

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 李思雨

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

四品文官俑在墓中赤裸双脚、跪拜叩首,这座唐墓的主人究竟是谁?

2000年,陕西渭南蒲城县三合乡三合村一处古墓被发掘。当考古工作人员清理甬道内的淤土时,一堆破损的陶片引起了众人的注意,当把所有陶片带回实验室清理、修复、拼接之后,形制特殊的一尊跪拜俑随即映入眼帘,让人大呼不解。01跪拜伏听俑在唐宋时期的墓葬中,经常有这么一类陶俑身体姿态格外奇特。他们一般都双膝触底,要么俯首帖耳趴在地上撅屁股,要么低姿匍匐呈五体投地式。我要新鲜事2023-06-13 20:52:150000甲骨文表明:早在五帝时期,中国已有成熟文字

按照文字演化的规律,中国文字应该由“原始刻符”,发展成为“原始文字”,进而再发展为“初熟文字”,最终进化出“成熟文字”的代表甲骨文。问题在于:甲骨文上的“成熟文字”,是什么时候形成的呢?由于甲骨文卜辞记载的主要是盘庚之后的事迹,因此如今普遍的认知是甲骨文形成于商代,或商代盘庚迁殷时,也就是距今3600年或距今3300年时中国形成成熟的文字——甲骨文。我要新鲜事2023-09-30 20:50:110000新时代百项考古新发现丨北京延庆大庄科辽代矿冶遗址群

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文物考古工作高度重视,我国文物考古工作取得巨大进步和辉煌成就。这十年的全国十大考古新发现评选推介活动,推出了一大批优秀的田野考古发掘项目。我要新鲜事2023-05-07 03:11:120000古代怎么打土地官司?这件农民意外挖出的青铜器上有记述

与邦君厉的土地诉讼案本文作者吴艳倪方六前面的“梧桐树下戏凤凰”头条号中聊过五祀卫鼎:1975年2月,陕西岐山县京当公社董家生产队农民,意外挖出一批珍贵的西周铜器。其中有西周中期贵族裘卫所作的4件青铜器“裘卫四器”——卫簋(又称穆王廿七年卫簋)、三年卫盉(又称卫盉)、五祀卫鼎(又称五年卫鼎)、九年卫鼎。这些文物经专家鉴定,全是国宝。(五祀卫鼎)我要新鲜事2023-05-27 09:34:180000大型恐龙:始马门溪龙 首次在中国云南省发现(身长15米)

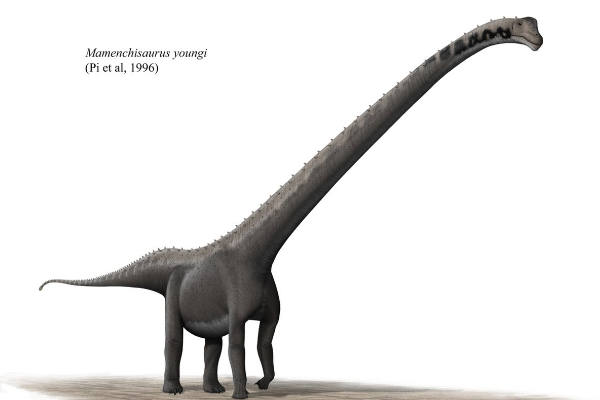

始马门溪龙是一种蜥脚下目恐龙,诞生于1.7亿年前的侏罗纪中期,体长可达9-15米,算是大型恐龙的一种,第一批始马门溪龙的化石是在中国发现的,因此也就以此地名命名了这种恐龙。始马门溪龙的体型始马门溪龙的体长可达9-15米,在770多种恐龙中体型差不多排名89位,因此可以算是大型恐龙的一种,主要是使用四只脚行走,脖子和尾巴都比躯干要更长,隶属于始马门溪龙属和马门溪龙科。始马门溪龙的化石发现我要新鲜事2023-05-08 13:07:280000