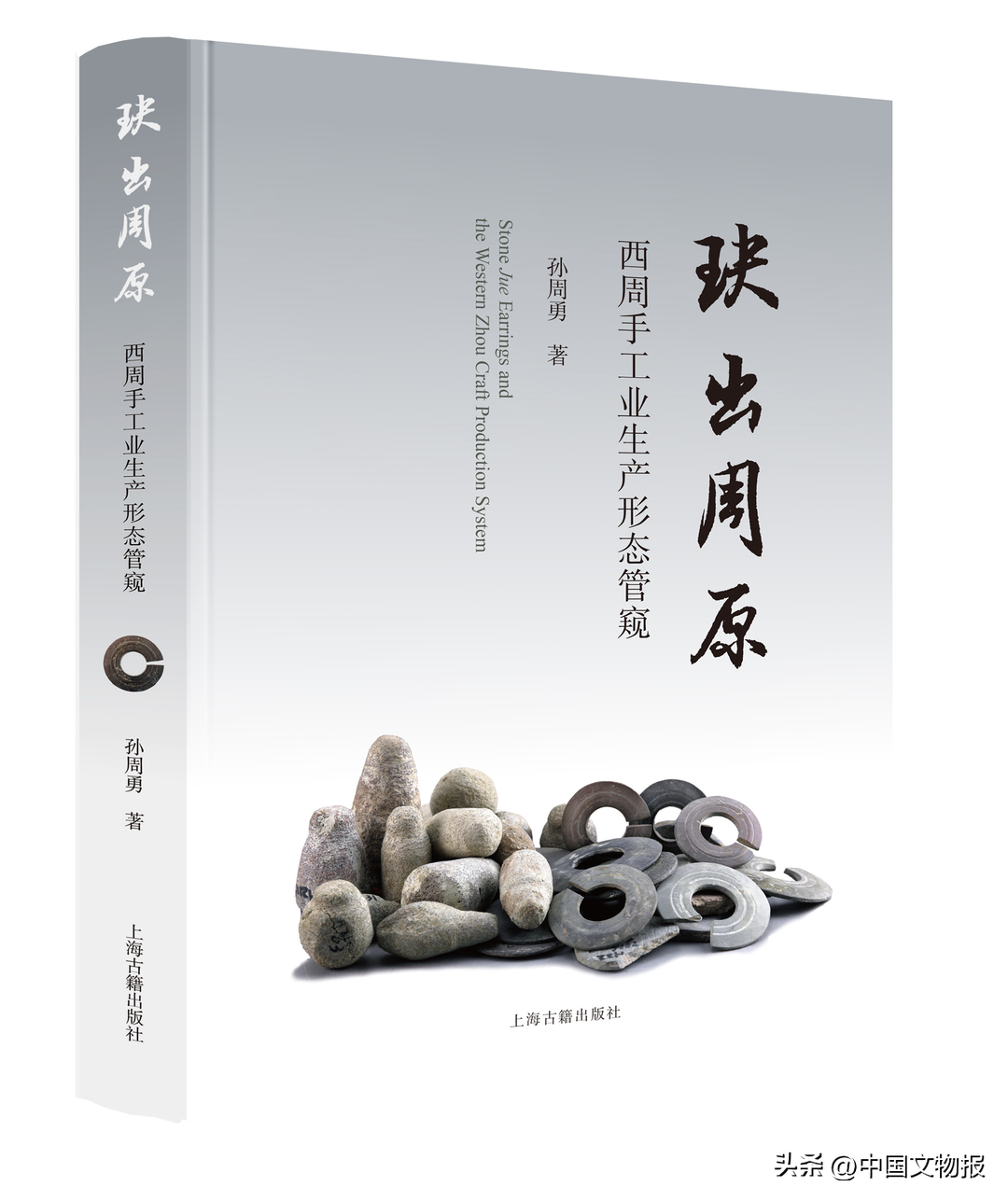

荐书 | 刘莉:《玦出周原——西周手工业生产形态管窥》序言

《玦出周原——西周手工业生产形态管窥》

作者:孙周勇

出版社:上海古籍出版社

出版时间:2022年8月

定价:98元

近日孙周勇博士发来即将出版的新作《玦出周原——西周手工业生产形态管窥》,并嘱我作序。阅读之中,时时回忆起近20年前周勇在澳大利亚拉筹伯大学考古系攻读博士时的往事。书中大部分章节所叙述的田野发掘和研究工作都基于他的博士论文,而这样巨大的工作量是他在短短的三年之中完成的。当年考古系的老师们都对他的高效工作有着很深的印象。这部新作是他在博士论文基础上的发展和完善,加入了不少近年来新的考古资料和理论分析。这部著作涉及西周考古和历史研究中很多方面的问题,我个人认为,它尤其在考古学研究中对中国早期城市化进程的理论与实践有非常重要的贡献,主要体现在三个方面:

第一,城市起源的理论: 手工业生产在中国早期城市发展中的地位。

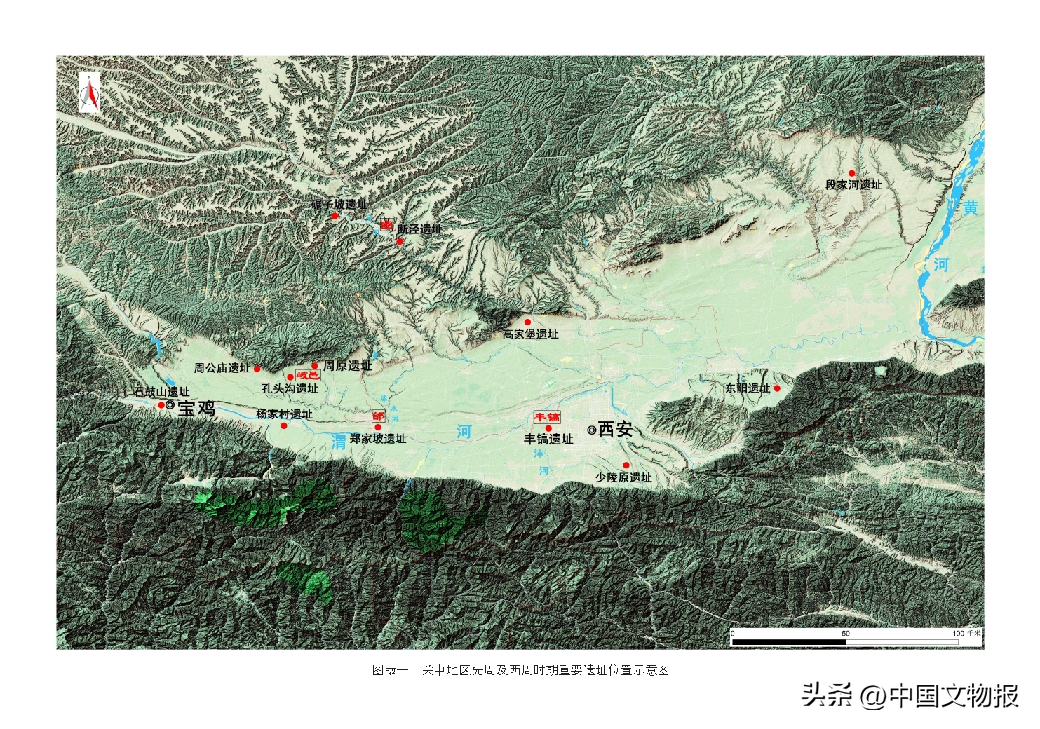

周原的历史包括了一个从先周时期前国家政治体系发展到西周时期大型都城的过程。因此,对周原遗址的研究首先涉及的理论问题就是中国早期城市的发展和性质。关于城市起源的理论,考古学研究主要受70年前柴尔德所提出“城市革命”这一概念的影响。在他所列举的衡量城市出现的十个标志中,最先强调的是人口集中的大型聚落和专业化生产和分工的出现,其中包括手工业生产和农业生产之间的关系。柴尔德认为,城市与乡村有人口结构的区别,虽然大部分居住在城市的人口仍然是农民,耕种附近的田地,但是城市人口中的重要组成部分还包括专业手工业生产者、商人、管理人员和神职人员等。因此,城市不同于之前的聚落在于从事生产活动人口的分化。值得注意的是,柴尔德在提出城市革命这一概念时,并未包括中国的考古学资料。自从20世纪70年代以来,不少学者在讨论中国早期城市起源问题时,主要关注中国早期城市的礼仪性和政治性功能。例如,维特利认为商朝最早的城市是礼仪活动场所和行政中心,主要由王室人员、神职人员和一些精选的工匠居住。张光直认为中国初期的城市,不是经济起飞的产物,而是政治领域中的工具,是统治阶级用以获取和维护政治权力的工具。罗泰曾将早期中国城市的发展过程分为三个阶段: 初始期,新石器时代的原始城市聚落;形成期,青铜时代早期的王室贵族世系的聚集地;进展期,青铜时代晚期的城市。在这个发展序列中,西周处于第二阶段,其城市(包括周原)的基本特征为分散的贵族宗庙或宫殿建筑群,周围分布着杂乱无章的半地下式房屋建筑。这些观点虽然揭示了中国城市起源的某些特点,但现在看来并不全面;却是在一定程度上反映了中国考古工作长期以来侧重于发掘大型宫殿和墓葬遗存的倾向和由此造成的原始资料偏差。其结果是导致我们缺乏对早期城市中所存在多样化的生产活动和生计方式的了解,因而限制了对中国古代城市化进程,尤其是对早期都城功能的全面分析。可喜的是,近年来这种情况正在发生改变。随着考古发掘和研究工作更加注重聚落形态、手工业生产以及器物功能等方面的分析,我们已经对中国早期城市化进程有了新的认识。

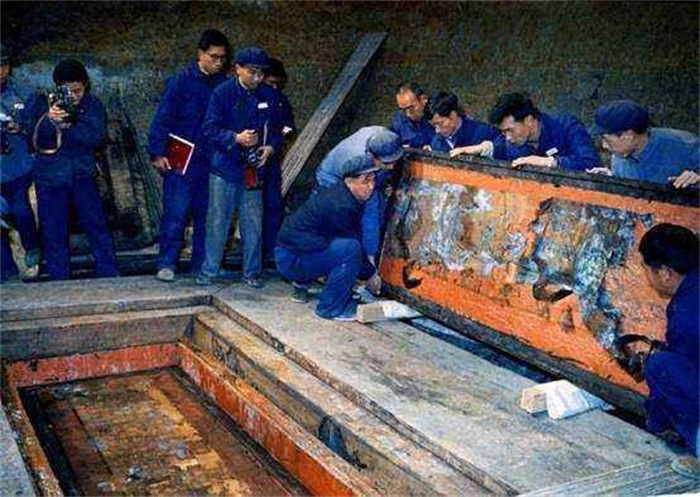

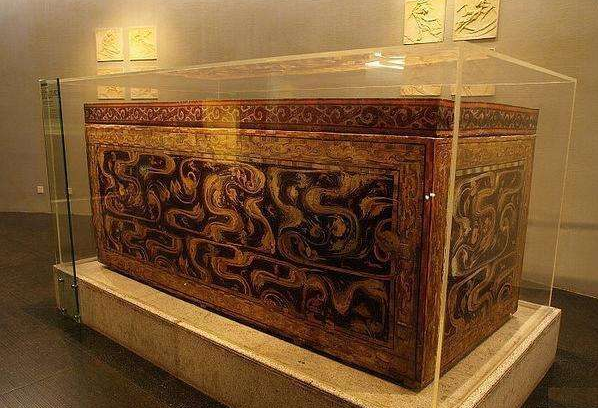

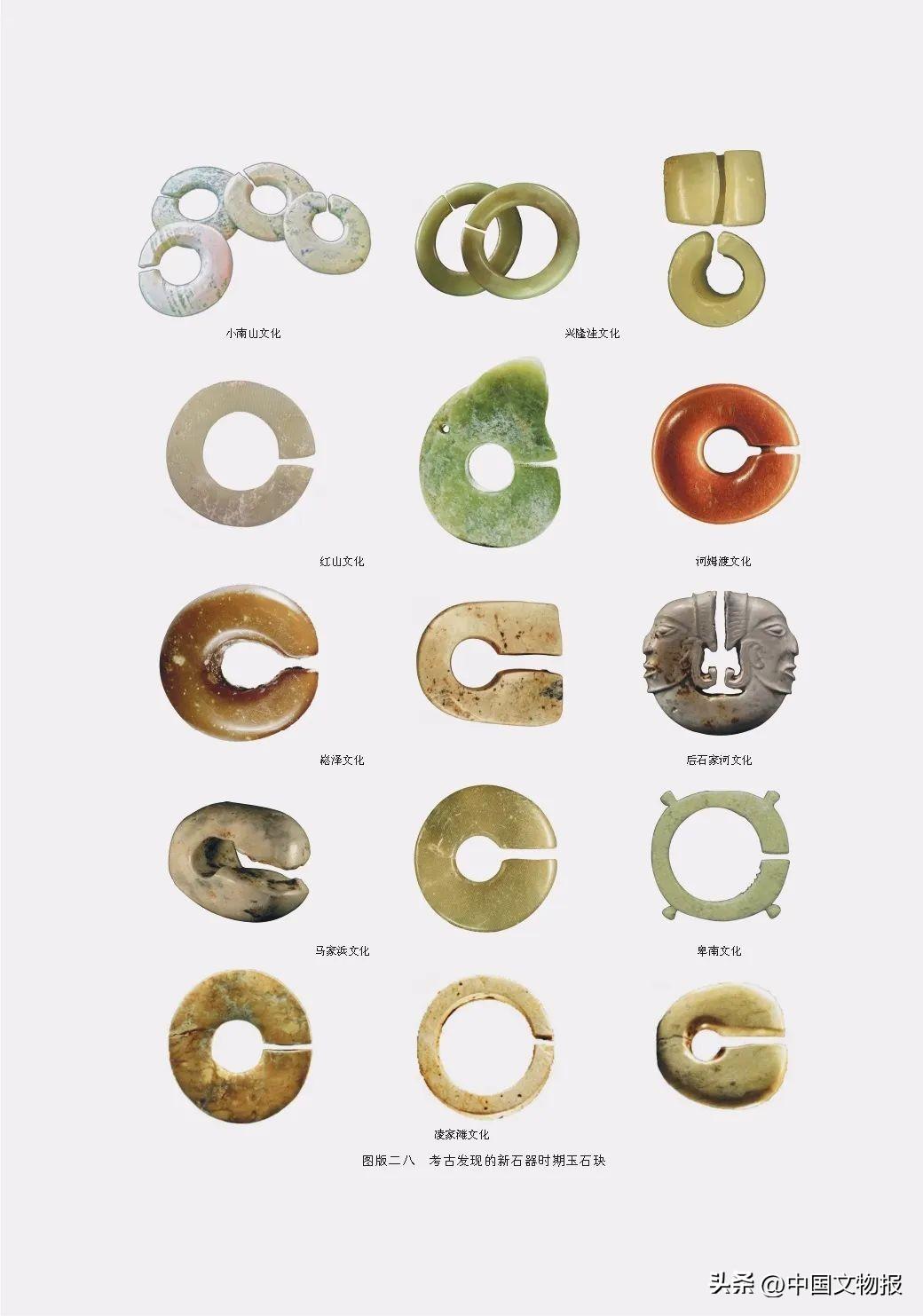

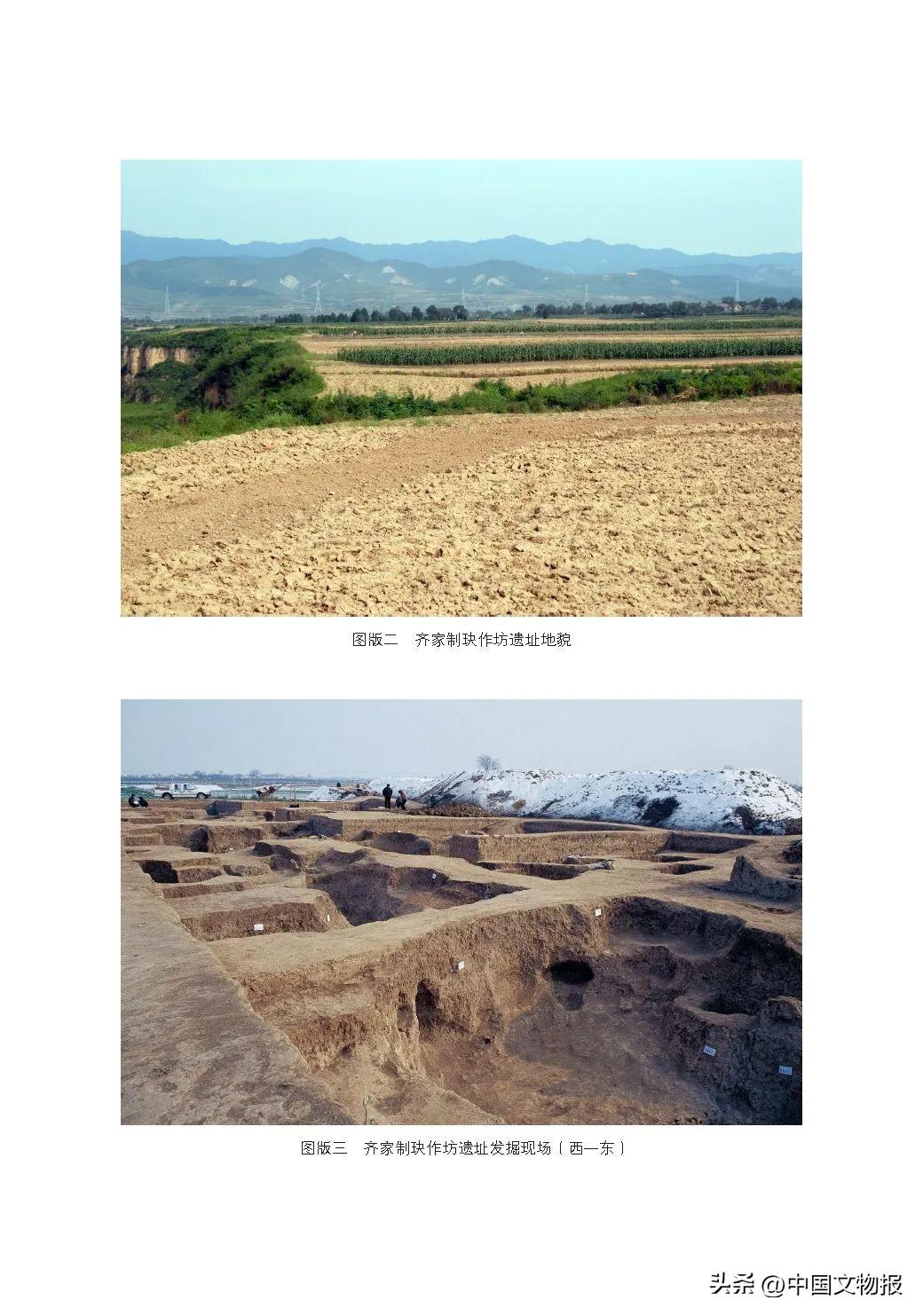

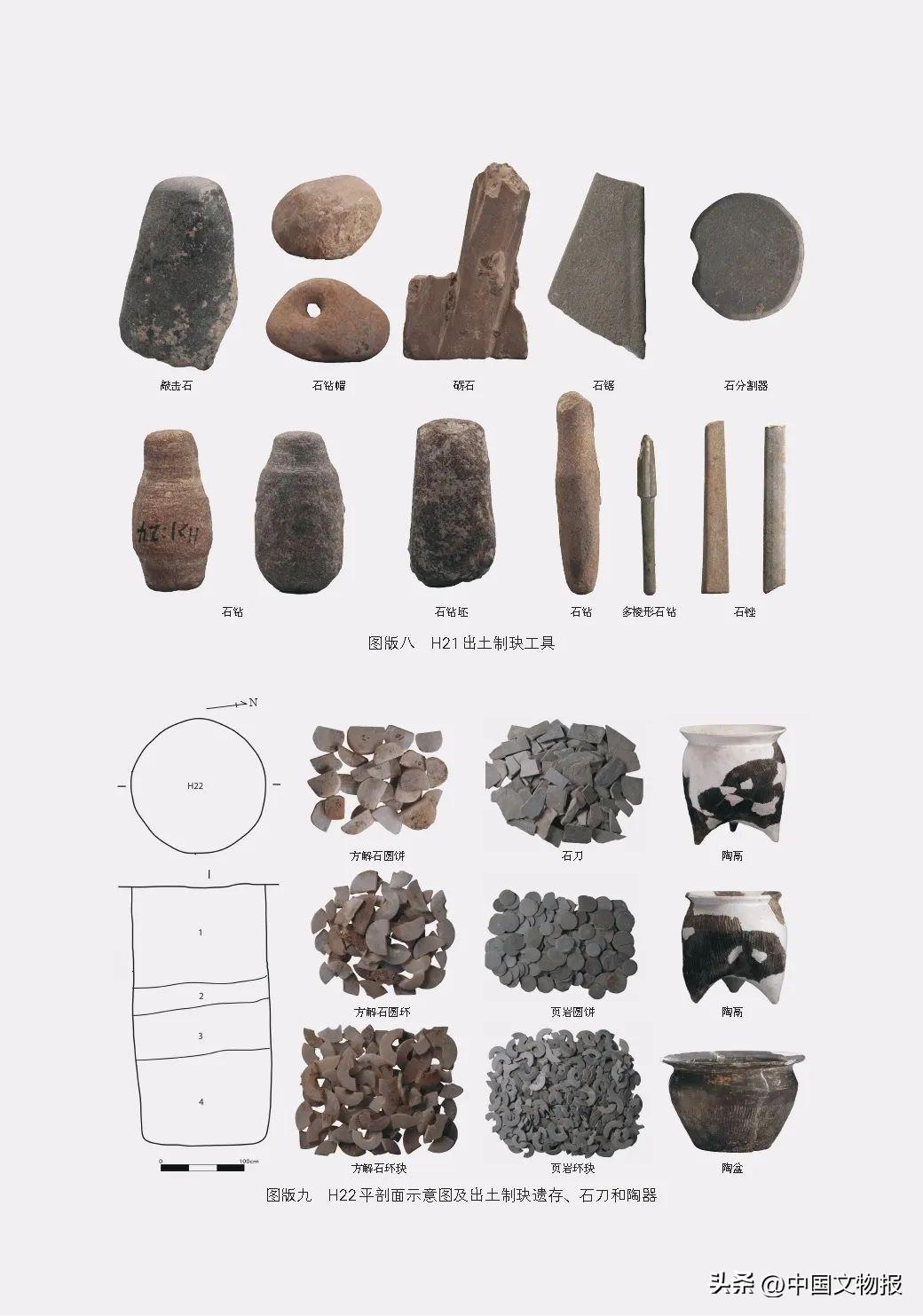

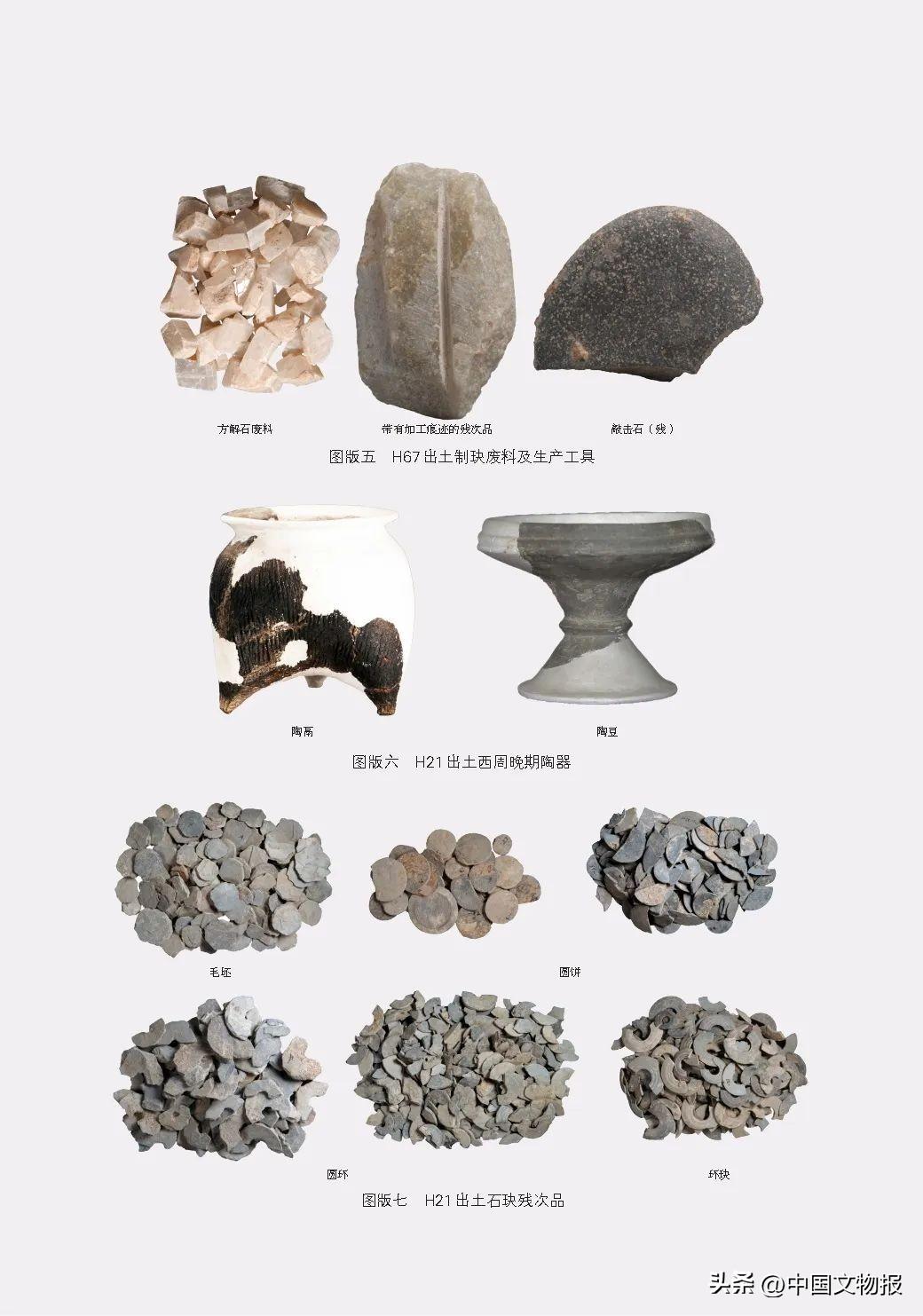

周勇的这部著作正是这个新研究方向的一个优秀实例。他打开了一扇窗口,使我们可以窥视到三千年前西周城市中政治经济生活的一个侧面: 在周原,与大型宫室和宗庙建筑共存的,还有依附于贵族的手工业生产作坊和工匠们生活和生产留下的遗迹。书中对周原齐家遗址石玦生产的技术和规模,以及工匠们社会身份等级等方面的分析,提供了研究早期城市中手工业生产的详细的考古学第一手资料。它向我们展示,周原作为西周早期的都城,不仅是政治中心,也是经济中心。

第二,研究古代手工业生产的理论与方法。

齐家石玦作坊遗址反映的生产组织和生产过程是本书的核心内容。西方考古学对手工业生产专业化的理论和方法已经有多年的研究,颇有建树。周勇在分析齐家石玦生产过程时也借鉴了这些理论模式和分析方法,但他并没有拘泥于原定义,而是根据周原的发掘资料对原理论模式进行了检验和深入探讨;同时,利用丰富的文献资料,对理论框架补充了生动的例证。书中对于周原齐家作坊这类制造一般民用品的手工业生产组织的性质问题的讨论就是一个成功的例证。根据以往的一些理论框架,早期国家中的手工业生产组织有多种方式,其中代表等级身份的奢侈品生产一般都由王室贵族掌控,而一般民用产品的制作则由独立的手工业生产者承担。周勇在书中检验了这一假设。他结合考古遗存背景,对出土物进行量化分析,广征博引文献材料,并结合周原出土的其他建筑基址和作坊遗存之间的关系,从而得出一个重要结论:“手工业生产已经成为了周原贵族经济的重要组成部分之一。我们可以推测周原手工业生产系统是处于贵族家庭掌控之下的、依附性的,既生产奢侈品又生产日用品。在某种意义上,这种手工业生产活动也是西周王朝实现政治统治的经济基础。”这一结论对研究西周都城的性质十分重要。

第三,周原都邑发展历史的考古学检视。

长期以来考古学家将周原定性为周王祖庙所在以及王朝贵族的聚集地。但近年来陆续发现和发掘了多处手工业生产遗迹,因此已经有不少学者注意到西周手工业生产中的商业性质,以及手工业生产者的身份和来源,齐家石玦作坊的研究是其中之一。这些研究揭示,西周时期突然出现在周原的大量工匠为商遗民,是他们将旧王朝创造财富的先进技术介绍给新王朝的统治者,同时也保障了这些技术的持续发展。这对我们了解城市发展初期的人口结构尤为重要,也对中国早期朝代更替时生产技术和与之相关的物质文化的延续问题有了新的认识。从周勇的著作中,我们看到周原的发展历史正反映了这样一个朝代更替时在都城所发生的人口、技术及文化特征的转变过程。这些信息无法从零星的文献记载中得到,而考古学研究的长处,正是揭示那些有具体时空关系的物质遗存,为探索人口迁徙、技术传承、社会组织以及物质文化变化过程提供证据。这些对周原城市化进程的认识应该可以用来检验青铜时代早期其他大型都城遗址发生和发展的过程,有助于我们深入了解中国古代城市化的特点,并以此进行跨文化对比研究。

最后,我想强调,考古学是一门综合性学科,既需要人文科学和社会科学知识帮助选择命题和研究方向,也需要在发掘的基础上运用实验考古和自然科学分析方法进行协助和检验,而丰富的古代文献也是不可或缺的参考资料。周勇的这部著作正是这样一个多学科相结合研究的典范。

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张 怡 实习编辑 | 李 丹

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

湖南首见石家河文化的人像与陶鸟

任波历史考古与上古文明沅江赤山岛杨腊丘旧石器时代遗址发掘现场。湖南省文物考古研究所供图昨日在长沙举行的2016湖南考古汇报会上,湖南史前文化考古成为会议最大热点。我要新鲜事2023-05-27 02:14:250001滥食龙:罕见的小型蜥脚亚目恐龙(仅1.3米长/原始物种)

滥食龙是一种蜥脚亚目恐龙,诞生于2.28亿年前的三叠纪中期,体长只有1.3米,属于小型恐龙,主要以植物为食,也是目前已经发现的最为原始的蜥脚亚目,第一批滥食龙化石是在南美洲的阿根廷发现的。滥食龙的体型我要新鲜事2023-05-10 06:51:210000盗墓贼如何找到古墓 盗墓“祖师爷”泄密:这4个字绝招不外传

望、闻、问、切。我国的考古学发展史可以追溯到甲骨文和敦煌藏经洞的发现。这些发现为我国考古学开启了新的篇章,并让考古学变得广为人知。在考古学诞生之前,我国早在汉朝时期就已经有了“摸金校尉”,这些人往往被称为盗墓贼。考古学家和盗墓贼之间有一个本质上的区别,那就是盗墓贼为了钱财而挖掘古墓,而考古学家则为了获取历史知识和文化遗产。我要新鲜事2023-07-08 16:07:330000马王堆三个墓分别属于谁?(一号辛追二号利苍三号利豨)

马王堆汉墓是我国历史上一个重大的考古发现,它里边发现的墓葬品数量巨大,为历史学家研究汉初历史和当时的文化特征提供了资料,不仅如此,由于马王堆汉墓中出土的文物种类巨多,因此也给科学家们的研究带来便利,那么马王堆的三个墓室到底分别是谁呢?我们一起去了解一下吧!马王堆三个墓分别属于哪个主人我要新鲜事2023-05-11 00:47:360002