荐书 | 动物与人类社会——《中国北方地区夏至战国时期的殉牲研究》读后

考古学研究很大程度上就是复原古代人群的生活面貌,研究者们从物质材料出发,可以选择不同的研究对象从不同角度入手进行科学合理的阐释,《中国北方地区夏至战国时期的殉牲研究》一书通过殉牲这一特定的角度,为了解当时人们的生活情景、埋葬习俗、经济形态和社会结构等提供了重要参考。

《中国北方地区夏至战国时期的殉牲研究》

作者: 包曙光

出版社: 科学出版社

出版时间: 2021年5月

定价: 138元

书中以长城地带沿线的中国北方夏至战国时期以及新疆和欧亚草原东部区青铜时代至早期铁器时代的动物殉牲资料为研究对象,将其纳入所在地区、考古学文化、墓地中的墓葬形制、共存随葬品和埋葬位置等背景,从殉牲现象背后的行为模式和生业方式及其所反映在生态、经济类型、族群辨识和社会意义等方面的角度出发,揭示了中国北方地区和欧亚草原东部区农牧混合经济向游牧经济过渡的动态发展历程。本书通过分别探讨西北、内蒙古中南部、晋中、晋北及陕北、燕山南北、东北、新疆和欧亚草原东部区的殉牲特点和变化趋势,得出以下三方面结论:

1.按照殉牲的总体特点将中国北方地区夏至战国时期的社会发展情况划分为夏至早商时期、商晚期至西周晚期、东周时期三大阶段,每个阶段都有各自的典型特征,但就整体而言又遵循了同一发展轨迹。在殉牲种类上,三阶段的殉牲主体动物经历了“猪→牛、羊→羊、牛、马和狗”的变化;在殉牲部位上,三阶段分别对应“下颌骨→头骨和肢骨→头骨和蹄骨”;在殉牲数量上,可以简单地归纳为是一个由少到多的过程。殉牲的轨迹特征表明了中国北方地区各阶段的经济类型为第一阶段以定居农业为主,辅之以家畜饲养业和狩猎业;第二阶段仍以定居农业为主,畜牧业所占的成分比例大大提高;第三阶段至少在春秋中期之后,就已走上早期游牧化经济道路。

2.将欧亚草原东部区殉牲的发展情况划分为公元前三千纪、二千纪和一千纪三大阶段,殉牲习俗相较于中国北方地区出现得要早,目前研究结果表明前者的第二阶段相当于后者的前两个阶段,两者的第三阶段大体同时。

3.殉牲是古代人类祭祀仪式活动和宗教信仰中的重要组成部分,象征着势力和权威,具有凝聚社会和稳定秩序的作用。欧亚草原东部区和中国北方地区这类殉牲形式和仪式的源头或可起源于奥库涅夫文化和切木尔切克文化,战国晚期由于长城的建立,原本一致的殉牲习俗被割裂——长城以内融入中原体系,殉葬完整的车马;长城以外为匈奴文化体系,殉牲依旧发达。

纵观全书,该书在以下三个方面有所建树:

第一,收集资料全面、翔实。将原长城一带的中国北方扩展至包括新疆和东北在内的中国大北方;利用黑龙江大学学生的俄语语言优势,对欧亚草原东部区的相关殉牲资料进行收集和翻译,实属国内首见。

第二,编写体例完整、系统。该书在内容上分为三部分——第一部分是对相关研究概念的厘清;第二部分分区对中国北方地区的殉牲进行了详尽地梳理和分析,同时对比了与欧亚草原东部区在殉牲特点上的异同;第三部分结语中概括和总结了中国北方地区殉牲的时空变化及其背后的历史意义,并对殉牲相关问题进行了简要讨论。这种逐层递进的叙述方式,使本书从具体的考古学文化分析上升到社会结构研究这一过程循序渐进。

第三,“因区施策”,研究方法具有综合性、国际化特点。近年来,中国考古学更多地注重多学科交叉研究,包曙光先生采用动物数量统计法,在殉牲动物的鉴定结果基础上展开动物性别、死亡年龄以及有无切割痕迹等进一步鉴定和讨论工作,是中国北方地区的首次尝试。同时结合国外学者在畜产品开发方面的成果,借鉴“过程考古学”和“后过程考古学”的研究经验,运用民族学、社会学和人类学等的研究方法。

综上,正如杨建华先生所做的书中序所言“该书在殉牲现象的深入研究和背后的历史意义的讨论方面还有很大的提升空间,但是作为系统讨论整个中国北方殉牲现象的第一本书,已经为我们提供了一个坚实的基础。”

(作者:钟雪

作者单位:吉林大学考古学院)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张 怡 实习编辑 | 李 丹

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

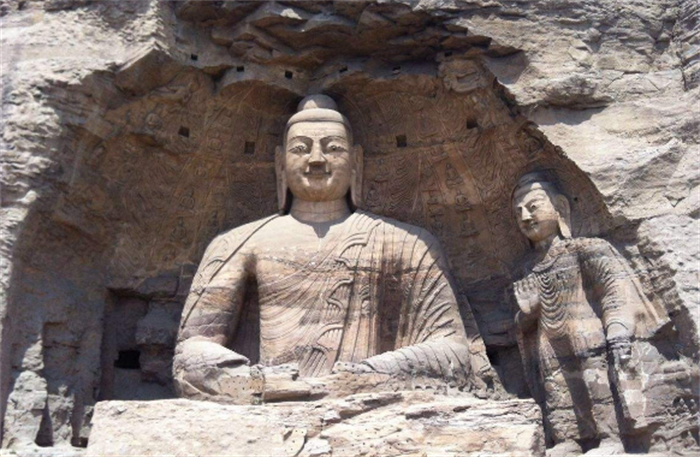

大同云冈石窟的发现 有怎样考古意义(云冈石窟)

大同云冈石窟是古代雕刻艺术的珍宝。在中国的历史长河中,大同云冈石窟以独特的艺术风格和重要的历史价值,成为了世界文化遗产的瑰宝。大同云冈石窟位于山西省大同市西郊的武周山南麓,最早由一位名叫昙曜的和尚于公元460年发现。当时昙曜在山中行走时,偶然发现了这座石窟,被壮丽景象所震撼。随后他便开始在此开凿石窟,这一行为引发了之后数个世纪的开凿热潮。云冈石窟我要新鲜事2024-01-25 20:12:430004古代皇帝都自称是朕 为啥会有这个称呼(皇帝称呼)

朕的称号是从秦始皇统一六国开始。最早的统治者尊称王出现在殷商时期。他是由“学者”这个词转化而来的,意思是指挥士兵的人,也可以理解为掌握军事权力的人,符合统治者的身份,体现了统治者的能力。后来,人们在国王前加上“天王”一词,尊称他为“天王”。比如周王。被尊为周王,除了指挥士兵的道德之外,还代表着指挥世界和成为世界之王,这是更广泛和更崇高的。战国时期,诸侯混战时,都自尊为王。皇帝头衔我要新鲜事2023-05-11 10:34:250001刘禅降魏时带着一口棺材,魏将邓艾见此情况,当场做出一意外举动

刘禅墓:阿斗坟本文作者倪方六在中国历史上,亡国之君的下场往往不好,其墓更是难找。魏蜀吴三国中,蜀国的享国时间最短,仅历两帝,即蜀主刘备和后主刘禅。刘备的墓现在大家都知道,在成都,那刘禅的墓在哪?我在《三国大墓》一书中曾作介绍。(成都刘备陵)我要新鲜事2023-05-27 03:42:410002沧龙:中生代体型最大的海洋爬行动物(最长17.3米)

沧龙是一种隶属于有鳞目巨蜥超科的海洋爬行动物,诞生于7000万年前到6500万年前的白垩纪时期,体长非常庞大,最大的个体体长可以达到17米,一度成为了中生代时期海洋中最大的肉食动物,最大的特点就是长有鳄鱼般的嘴巴和鱼鳍状的四肢。沧龙的体型我要新鲜事2023-05-09 16:37:330000日本沉船有50亿文物 美日想打捞 专家:这是我国文物 决不允许

我要新鲜事2023-07-10 12:55:050000