基础研究助力金属文物金相信息获取——针对考古出土金银器金相浸蚀方法的优化方案

金相观察是研究古代金属材料冶炼、铸造以及加工工艺最直接、最有效的方法,它是一种破坏性的材料测试方法,需要将样品预先包埋进环氧树脂(或酚醛树脂)块中,通过预磨、抛光以获取光滑的待测平面。抛光后的金属表面一般而言不能直接显示金属材料微观结构的细节,为了观察晶界、不同的相构成、夹杂物以及其他在该金属材料制作过程中的加工痕迹,需用适宜的化学试剂(即浸蚀剂)对抛光后的金属表面进行浸蚀,以显示晶粒取向和微观结构的差异。

时至今日,针对考古出土金属器物的金相研究已有100多年的历史,就铁器与青铜器而言,在大量研究样本的基础上,已形成了全面、完善且高效的浸蚀方法与浸蚀剂配方来获取高质量的金相图像;而对金银器来说,由于出土文物数量有限,研究样本较少,浸蚀方法的研究与铁器、青铜器相比尚不够充分。金器多见使用王水(浓盐酸和浓硝酸的混合物),有时会加入少量铬(IV)氧化物或甘油使晶界更清晰,偶见使用过硫酸铵+氰化钾的复配试剂;银器则常用氨水+过氧化氢复配试剂与酸化重铬酸钾溶液这两种浸蚀剂配方。近年来,随着越来越多金银器的出土(如四川广汉三星堆遗址、四川彭州江口沉银遗址、贵州遵义杨氏土司墓地、甘肃武威慕容智墓等),现有的金银器金相浸蚀方法在实验、实践中常被反馈存在一些问题,给研究过程带来不便,迫切需要优化与改良:

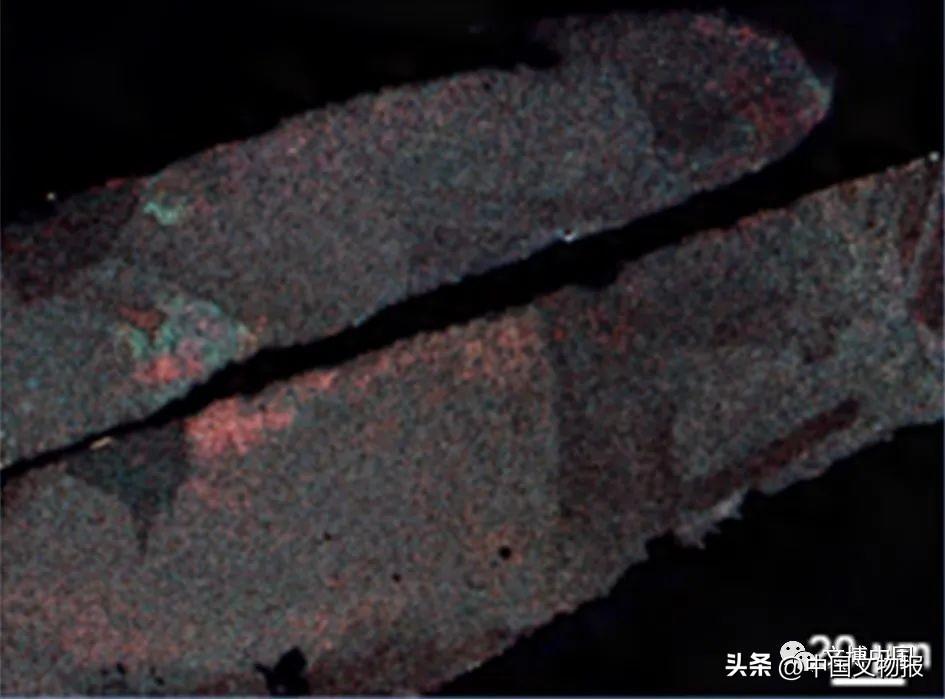

(1)在用王水浸蚀金器样品时,常出现金相图像不清晰和晶界模糊的问题(图1)。部分研究者推测,这种现象是由于过度浸蚀或样品表面产生杂质覆盖造成的,因此对浸蚀后的样品进行适当抛光以应对该问题。然而,这种处理方法可能引入新的次生划痕,并且过于依赖研究者对实验过程的个人经验,不适合推广。

(2)氰化钾属于剧毒试剂,虽然过硫酸铵+氰化钾的复配试剂对铂、金、银等贵金属均有较好的浸蚀效果,但出于实验过程的安全性考虑,亦不宜广泛使用。

(3)氨水+过氧化氢复配试剂与酸化重铬酸钾溶液这两种浸蚀剂对银器样品有着较好的浸蚀效果,但是前者试剂中两组分间会发生氧化还原反应生成N2导致试剂在短期内(常温下10分钟内)失效,在面对较多实验样品时会带来极大的不便,同时反应过程中样品表面会产生大量气泡,在样品与浸蚀剂之间形成“空鼓”,阻碍样品与浸蚀剂的接触,使样品局部浸蚀效果较差;后者由多种组分配制而成,在使用时还需严格按照比例稀释,在目前越来越多银器出土的背景下,也不是最优方案,亟需优化。

图1 使用王水浸蚀金器时常出现金相图像不清晰和晶界模糊的问题

图1 使用王水浸蚀金器时常出现金相图像不清晰和晶界模糊的问题

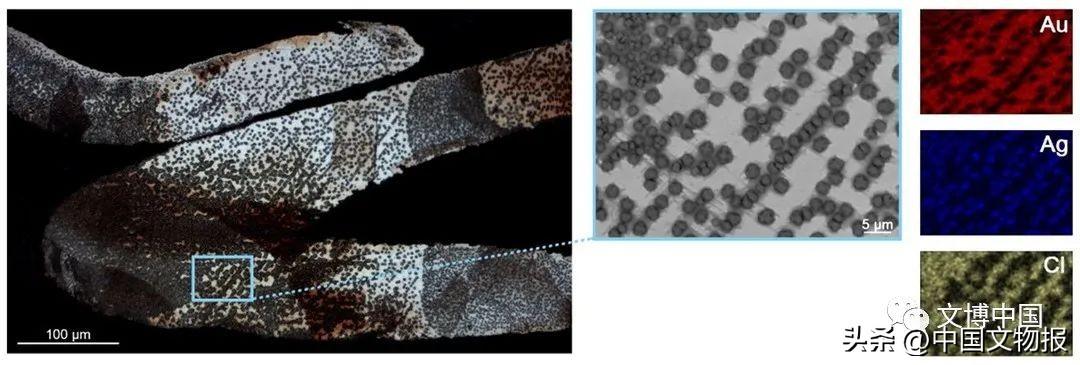

在上述背景下,本课题组以三星堆出土金器(Au85.43%-Ag 14.57%)为主要研究对象,以王水为待优化浸蚀剂,通过动力学控制实验研究不同稀释比例的王水浸蚀效果的差异。现已探明,王水浸蚀金器时,样品溶解产生的游离态Ag+离子,与浸蚀剂中的Cl-离子结合生成稳定的AgCl固体杂质覆盖在样品表面,此为使用王水浸蚀金器样品效果较差的主要原因。当使用纯王水进行浸蚀时,由于浸蚀剂浓度较高,初期的反应速度较快,大量的AgCl结晶核生成并形成泥沙样的“AgCl膜”覆盖在样品表面;当使用稀释比例较高的王水进行浸蚀时,由于浸蚀剂浓度较低,初期反应速度较慢,仅有较少的AgCl结晶核生成,随着反应的不断进行,结晶核生长为体积可辨的“AgCl颗粒”集聚在样品表面(图2)。通过改变王水的稀释比例可以有效控制AgCl杂质生成的形态,从而为后续有针对性的去除杂质打下基础。

图2 动力学控制实验及AgCl杂质的检出过程

图2 动力学控制实验及AgCl杂质的检出过程

在前述研究的基础上,本课题组继续探究AgCl杂质的去除方法。AgCl在通常情况下难溶于去离子水,但却可以利用某些配位体与Ag+离子形成稳定游离态配合物的方式,实现AgCl在特定溶液中的溶解。理论计算表明,CN-、S2O32-、NH3均可与Ag+离子形成稳定配合物,且AgCl分别在1 mol/L KCN溶液、1 mol/L Na2S2O3溶液与浓氨水中的溶解度依次递减,考虑到氰化钾属于剧毒试剂,最终采用Na2S2O3溶液与浓氨水来进行AgCl杂质的去除实验。实验结果表明,1 mol/L Na2S2O3溶液与浓氨水均可较好地溶解AgCl杂质,相较之下前者对于体积可辨的“AgCl颗粒”溶解效果更佳。因此,不难总结:

(1)当需要对待测金器样品快速浸蚀,以初步了解其金相信息时,使用未经稀释的王水进行浸蚀,在此前提下,生成泥沙样的“AgCl膜”覆盖在样品表面。在洗去多余的浸蚀剂后,可用1 mol/L Na2S2O3溶液或浓氨水滴加到浸蚀后的样品表面以去除杂质。

(2)当需要对待测金器样品的局部区域重点浸蚀以获取金相信息时,使用稀释后的王水进行浸蚀(稀释比例可根据实验需要控制在1:1.5至1:2.5之间),浸蚀时间较长,可在金相显微镜下观察浸蚀加深的过程并根据实验需要灵活选取浸蚀终止的时间点,洗去多余的浸蚀剂。此后宜用1 mol/L Na2S2O3溶液滴加到浸蚀后的样品表面以去除杂质。

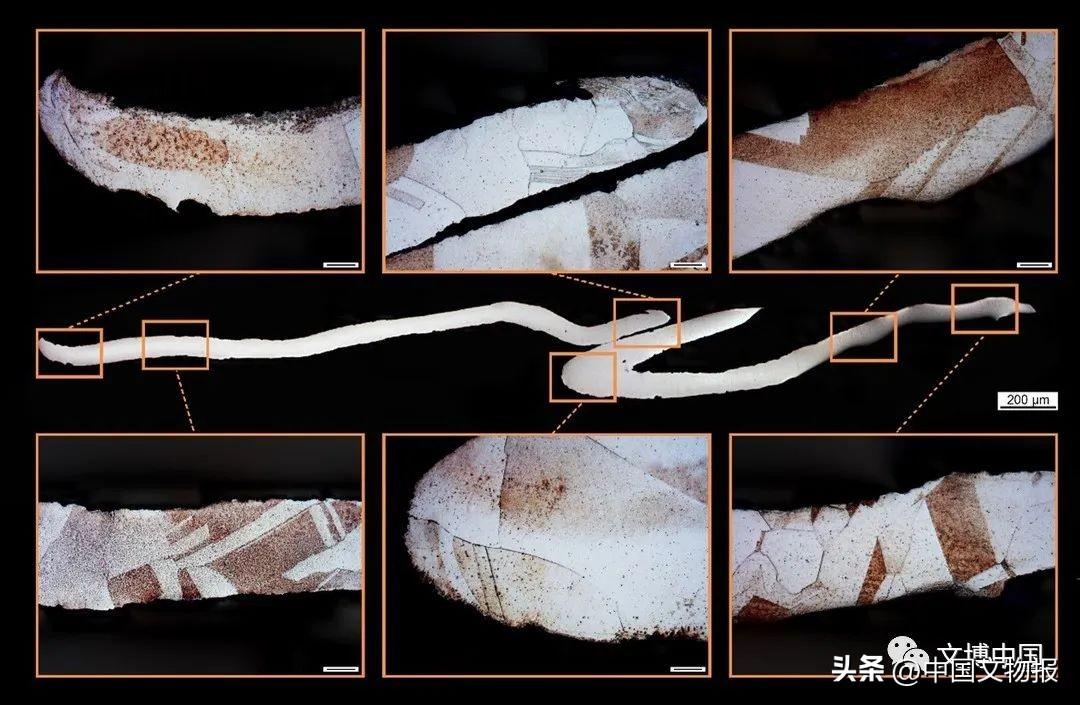

运用上述优化后的金器浸蚀方案,本课题组对一件三星堆出土金器样品进行了全面的金相信息获取,取得了很好的效果(图3)。

图3 优化后的浸蚀方案对一件三星堆出土金器的使用效果

图3 优化后的浸蚀方案对一件三星堆出土金器的使用效果

在取得上述成果后,本课题组继续对银器样品的浸蚀方法进行改良。通常情况下,Fe3+离子是青铜器常见浸蚀剂的主要作用成分,而很难用于银器的浸蚀,因其标准电极电位{(Fe3+/Fe2+)=0.771V}低于Ag{(Ag+/Ag)=0.799V}。但通过计算我们发现,在较高浓度Cl-离子存在的情况下,Ag的电位下降,这使Fe3+离子浸蚀银器成为可能——FeCl3溶液成为不二之选。与用王水浸蚀金器的过程类似,在使用FeCl3溶液浸蚀银器时,同样会生成AgCl杂质覆盖样品表面,因此我们沿用“含Cl-浸蚀剂+AgCl去除试剂”的思路,使用1 mol/L FeCl3溶液浸蚀银器样品,并在洗去多余的浸蚀剂后使用1 mol/L Na2S2O3溶液或浓氨水滴加到浸蚀后的样品表面以去除杂质,取得了极好的效果(图4)。上述优化后的银器浸蚀方案,试剂配制简单且稳定性强,可很好地解决氨水+过氧化氢复配试剂易失效与酸化重铬酸钾溶液配制方法复杂的问题,大大简化银器金相研究的实验过程,适合针对大批量材料进行实验。

图4 优化后的浸蚀方案对一件慕容智墓出土银器的使用效果

图4 优化后的浸蚀方案对一件慕容智墓出土银器的使用效果

通过本课题组的实验研究,易知:

金器(Au-Ag合金)浸蚀方案:浸蚀剂(王水)+杂质去除剂(硫代硫酸钠溶液或浓氨水);

银器(Ag-Cu合金)浸蚀方案:浸蚀剂(氯化铁溶液)+杂质去除剂(硫代硫酸钠溶液或浓氨水)。

注:详细研究过程已刊发在Metals 2022, 12, 1229;由于实验材料有限,尚有未尽之处还请谅解,我们诚挚欢迎各位同行使用本文所述方案开展有关金银器的金相研究,并反馈方案的使用效果,协助我们进一步改良方法。感谢四川省文物考古研究院及甘肃省文物考古研究所对本课题所用实验样品的支持。

作者及作者单位:

刘晟宇 龚梓桑(北京大学考古文博学院)

鲁海子(四川省文物考古研究院)

张伟(甘肃省文物考古研究所)

马燕如 杨小林(中国国家博物馆)

课题组负责人:

胡东波 胡钢(北京大学考古文博学院)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张 怡 实习编辑 | 李 丹

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

陈志华:乡土建筑保护论纲

一、前言在我国广大的农、林、牧业地区的乡间,存在着多种类型的民间古建筑,它们体现着和它们的类型性相应的地方传统和民族特色,饱含着乡土社会的历史文化信息,可以称为我国的乡土建筑。它们是认识我国几千年农耕时代文明史的实物见证,具有历史、艺术和科学价值,因此,应该选择其中一部分予以严格保护。0001揭秘成吉思汗墓陵诅咒:真相与传说是否相符?

据传说,近800年来,成吉思汗的陵墓一直被保护得密不透风,这或许是因为存在某种诅咒。蒙古学专家们预言,成吉思汗的陵墓可能蕴藏着大量珍奇异宝,甚至比秦始皇陵中的兵马俑还要壮观。至今还未找到确凿的证据来证明墓穴的确切位置。我要新鲜事2023-08-18 20:37:220000吐鲁茨龙:蒙古小型恐龙(仅1米长/处于疑名状态)

吐鲁茨龙是一种兽脚亚目下的暴龙超科恐龙,诞生于白垩纪早期,属于迷你型的肉食恐龙的一种,体长普遍只有1米左右,目前被认为是暴龙科的祖先,但是现在还是属于无资格名称的状态,并没有正式的描述和命名。吐鲁茨龙的体型我要新鲜事2023-05-10 17:08:180000这个盗墓的不是一般的厉害,事后出版了专著,竟成文物考古专家

《洛阳故城古墓考》是盗墓罪证本文作者倪方六接着上面的文章,这里继续说加拿大传教士在中国盗掘古墓、盗走中国古物的事情。相比国内的盗墓贼,怀履光这个洋盗墓贼确实牛逼,事后还出版了专著,由神学专业出身的传教士闪亮转身,成为一名很专业、颇有学术成就的文物、考古专家。怀履光在华的盗墓活动,主要发生在民国十七年(1928年)至民国二十三年(1934年)间。我要新鲜事2023-05-27 14:07:570004录取分数线公布后,高分家长又准备摆酒庆贺了,古代放榜第二天一般就有宴请,但与形式与现代不太一样

古代高考后如何请客?本文作者倪方六(手机查分)全国各地高考分数线陆续公布。北京市6月23日公布2017年普通高等学校招生录取最低控制分数线是,文科一本线555分,理科一本线537分;文科二本线468分,理科二本线439分。内蒙古是文科本一线472分,理科本一线466分;文科本二线375分、理科本二线328分。我要新鲜事2023-05-27 08:09:090001