遗产家园需携力共建——中国“文化与自然遗产日”的世界眼光

自2006年中国第一个“文化遗产日”诞生至今,“遗产日”作为一个传播“主体”支撑了遗产保护传承丰富的国家与城市活力,不但彰显政府作为,更成为动员全社会共同参与的举措,这里有“行”的参与,也有“情”的感染,它使每个人都与遗产“家园”紧密相连。2022年文化和自然遗产日“文物保护:时代共进 人民共享”主题正说明了它的广泛性。今年恰逢联合国教科文组织《保护世界文化和自然遗产公约》(以下简称《世界遗产公约》)颁布50周年,如何使“遗产日”活动在中国精神上更具国际化视野,是应该深入研究的问题。为此有三点联想和浅识:

其一,联合国教科文组织50年前“遗产之策”有当代价值。联合国教科文组织1972年11月16日第十七届会议通过了《世界遗产公约》,其标识设计就象征着文化遗产与自然遗产之间相互依存的关系。图案中央的正方形是表现人类创造的形状,圆圈代表大自然,两者连接在一起,整体圆形的标识设计,既象征全世界,也体现了保护理念。1972年,教科文组织的会议提出了适应各国的遗产保护整体政策即“要使文化和自然遗产在社会生活中发挥积极作用,要同时关注当代成就、昔日价值和自然之美”。它无疑旨在创造人与自然、传统与现代的遗产和谐家园。2017年,中国将“文化遗产日”调整设立为“文化和自然遗产日”,实践证明,这个做法是正确的,还需要遗产研究与管理者、媒体传播机构,加大对其丰富内涵的宣传和解读,尤其要将“遗产日”国际上文化与自然的“双主题”予以充分解读。在《世界遗产公约》颁布50年之际,审视中国文化和遗产日,在用遗产育民并惠民的同时,“遗产日”的认知及影响力引导确需“他山之石”。

其二,国际社会对遗产保护一直在多机构鼎力携手相助。伴随着1972年联合国教科文组织《世界遗产公约》的颁布与推进,1972年联合国在瑞典斯德哥尔摩召开“联合国人类环境会议”,它将共同保护人类赖以生存的家园,遏制全球典型公害事件与环境灾害,促进环境意识的觉醒与可持续素养的提升,体现出为构建遗产家园文化建设的迫切性。2022年世界环境日主题是“只有一个地球”,其主办国是瑞典,除采取务实行动保护共同家园外,还用生物多样性及生态保护原则强调“申遗”潜力。如果说,遗产堪称人类献给未来的礼物,那么自然遗产只有“美景”并不够。据世界自然保护联盟发布的《2020年世界遗产展望》报告分析,世界自然遗产与自然文化双遗产,全球整体状态处于“较好”的比重为63%,而中国占比为89%。如果说“明者防祸于未萌,智者图患于将来”,所以,守护遗产家园愈来愈需遏制人类对生态环境的破坏,为使地球人与自然回归安宁,要以真诚之心体察并呵护遗产。2016年联合国教科文组织与联合国环境规划署联合发布《气候变化下的世界遗产与旅游业》报告预警,揭示灾难正对世界自然和文化遗产产生负面影响;2017年,教科文组织出台《气候变化问题行动战略》,2021年国际古迹遗址理事会通过的“文化遗产与气候变化行动(2021-2024)”科学计划等都是对遗产保护在科学与人文、技术与文化传承与创新的技术保障策略。

其三,挖掘遗产保护的“基因库”需要文化自然的深度融合。面对疫情致全球文博业的“停摆”或歇业,2022年联合国教科文组织发布《重塑创意产业政策:文化作为一种全球公共产品》,其要点是文博与文旅既作为全球文化公共产品,就要融入可持续发展框架,加强合作与遗产共识共享。如果说由“遗产日”的概念认知与外延,开启了人们认识文化和自然两个层面的视野之旅,那它体现了遗产保护与传承应融合的两种文化,这里既有强调遗产“文化性”价值的“人文文化”,也包括凸显遗产自然价值的“科学文化”,重要的是“文化和自然遗产日”要以丰富的物质与非物质纪念研究与传播活动,为融合这两种文化指明方向,并从本质上弭平它们各自产生的本源,促进综合的遗产观的建立,创造社会共识,以形成携力建设“遗产强国”的局面。之所以,在“遗产日”要再提文化和自然的“统一”遗产观,是因为人类已经留下太多人工与自然的瑰宝,它们是思想与情感、记忆与技艺的杰作,不仅是文化的“基因库”,更是自然的“基因库”,是文化与自然缺一不可的和谐美好家园的“基因库”。

建设“遗产强国”贵在注入精神之力,这里不可轻视国内外历史背景、精神内涵与发展线索,尤其是文化传播影响力的作用,“文化和自然”的遗产观反映了马克思主义人与自然的辩证关系,彰显了马克思主义的“人化自然观”的遗产价值魅力。在2021年于福州召开的第44届世界遗产大会上,中国教育部与联合国教科文组织合作举办“面向未来的世界遗产教育”主题边会,强调了全面的世界遗产教育在促进个体生命价值与文化认同上的时代意义,以告知各国度提升全民参与遗产保护的意识与能力,从而使之汇聚成全球文化与文明互鉴之力。作为对我们的启示,它至少说明从培育严谨求是的遗产观出发,一是加强国民自觉参与意识培养;二是再塑自然观,用遗产智慧处理人与自然的关系。中国是令世界瞩目的遗产富集地,“文化和自然遗产日”的年年推进,必将以向全社会负责任的维度,传播着中国文化遗产的美好,守护住万物和谐的遗产家园。

作者:金磊

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张怡 实习编辑 | 刘婧涵

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

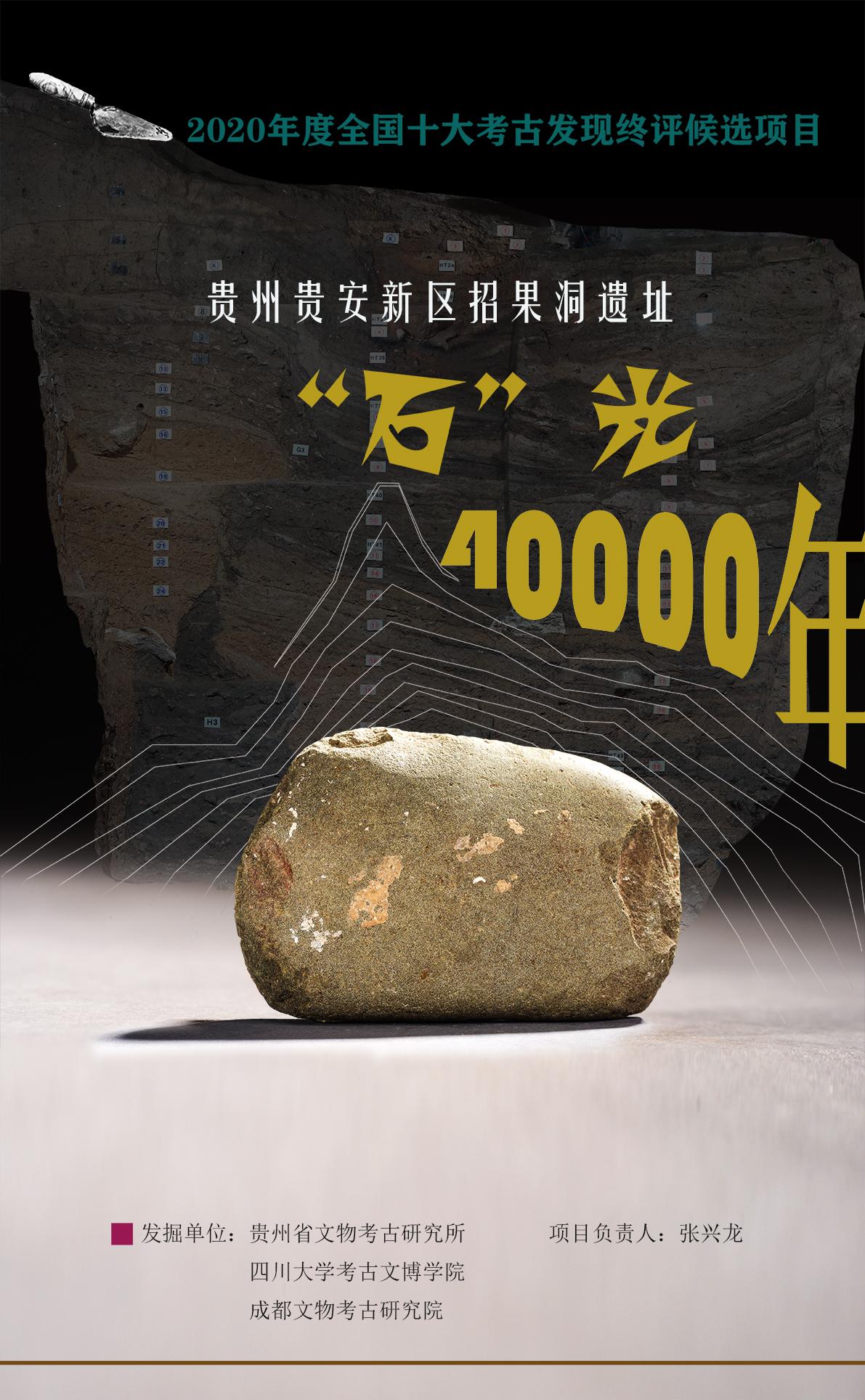

追溯“石”光40000年!看招果洞遗址出土中国目前发现最早的磨制石器

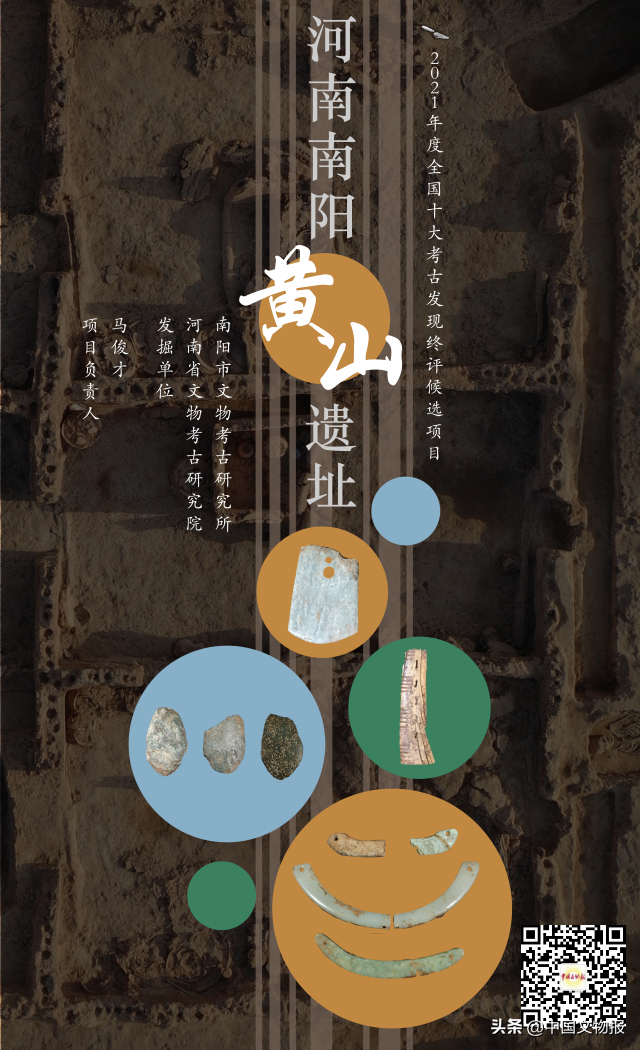

(海报设计:曹秉进)发掘单位贵州省文物考古研究所四川大学考古文博学院成都文物考古研究院项目负责人张兴龙▲遗址航拍照片▲遗址近景照片招果洞遗址位于贵州省贵安新区高峰镇岩孔村招果组。2016-2020年,贵州省文物考古研究所、四川大学考古文博学院、成都文物考古研究院联合进行了5个年度的考古发掘,取得了重要收获。我要新鲜事2023-05-07 18:47:350001十大考古终评项目 | 一眼史前三千年——河南南阳黄山遗址

#2021年度全国十大考古新发现#(海报设计:陳詠琛)河南南阳市黄山遗址发掘单位河南省文物考古研究院、南阳市文物考古研究所项目负责人马俊才黄山遗址位于南阳市东北部卧龙区蒲山镇黄山村南、白河西岸,分布在一处五级台地组成的高17米小土山上及周围。2018年5月至2021年11月,进行了长年连续主动性考古发掘。2020年度该项目被列为“考古中国——长江中游文明进程研究课题”重点项目。我要新鲜事2023-05-07 04:52:260001千禧中国鸟龙:唯一长毒腺的恐龙(仅火鸡大/会滑翔)

千禧中国鸟龙是一种兽脚亚目下的驰龙科恐龙,诞生于1.3亿年前的白垩纪时期,被认为是有羽恐龙中外形和现代鸟类最为相似的一种恐龙,并且它也是目前唯一会使用毒液的恐龙物种,第一批千禧中国鸟龙化石是在中国的辽宁省西部发现的。千禧中国鸟龙的外形特征我要新鲜事2023-05-10 13:18:120000诺贝尔奖首次授予古基因组学领域对古DNA和考古学研究启示

我要新鲜事2023-05-27 12:30:580000