新发现 | 北京市路县故城首次发现西汉制陶遗址区

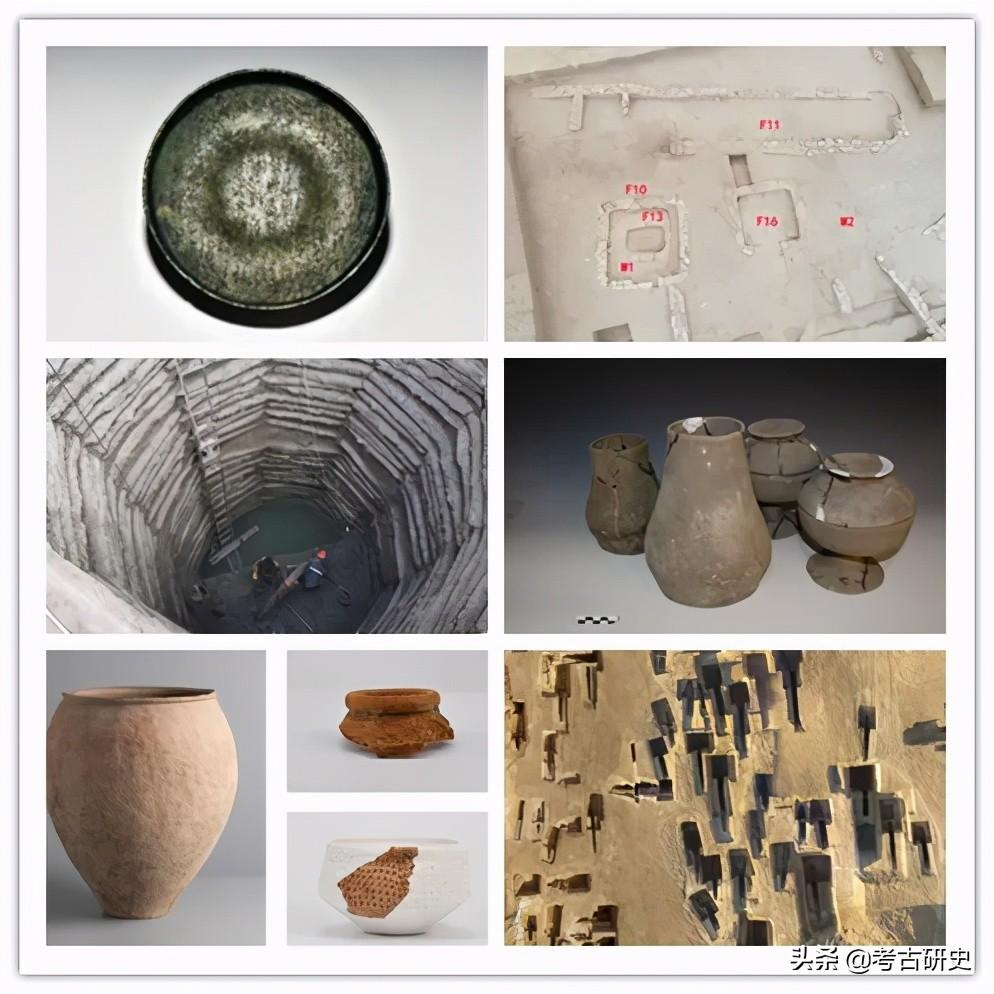

路县故城遗址位于北京市通州区潞城镇的西北部、北京城市副中心行政办公区的北部,是一处由城址、城郊遗址区和城外墓葬区等构成的以两汉时期为主体时代的大遗址。2022年3月12日至4月18日,北京市考古研究院在配合北京城市副中心行政办公区水系(镜河北段)工程建设的考古发掘中,于路县故城城郊遗址区内的东南部清理了一处西汉时期制陶遗址。该遗址北距南城墙约510~540米、南城壕约475~505米,西邻临镜路,南为兆善大街。

制陶遗址区主要由陶窑、窑址与同时期的房址、窖穴、水井、灰坑、灰沟、踩踏面、生土台等遗迹构成。因发掘区的北部和南部已被后期完全破坏,现存的遗址区面积约1115平方米。其中,水井于东南和东北各一口,可分为土圹井和陶圈井,后者由内外两层陶圈一次性垒建而成,是北京地区首次发现。房址和窖穴有圆形、方形、长方形三种形制,壁面光滑,地面经过人工处理或直接为生土。生土台位于西北,平面呈长方形,台面高出遗迹开口约0.25~0.45米。陶窑2座、窑址1座(编号分别为2022TLGY6、Y8和Y7)为该遗址区的核心遗迹,大体呈东西向排列,相互间隔距离0.40~1.85米,基本情况如下。

NO · 1

陶窑与窑址

Y6、Y7和Y8正射影像

Y6、Y7和Y8正射影像

Y6,方向14°。平面呈近似“中”字形,主要由火膛、窑室和烟道组成。火门位于北部,基本被灰坑(H1430)破坏。该窑残长2.27~2.71米,残宽0.41~1.41米。火膛平面呈长方形,南北残长0.89~1.21米,东西残宽0.47~0.69米,残高0.51~0.96米。周壁向下斜直内收,青灰色烧结面厚0.05~0.06米。火膛平底,低于窑床0.67米。窑室平面呈倒“凹”字形,长0.98~1.60米,宽1.10~1.41米。周壁垂直于窑床,残高0.11~0.26米,青灰色烧结面厚0.04~0.07米。烟道位于窑床南侧正中,平面呈梯形,东西宽0.32~0.40米,南北进深0.60米。周壁垂直于底面,红烧土厚0.05米。底部为斜坡状,南端高出窑床0.05米。火膛内堆积最丰富,可分两层,上层为灰褐色,包含黑灰、炭粒、红烧土块、陶器残片等,厚0.21~0.61米;下层为黑灰色,包含大量黑灰、炭粒和陶豆残片等,厚0.30~0.35米。

Y7,方向25°。主要由操作间、窑门和窑室组成。南北通长3.45~3.51米,东西宽1.35~2.21米。操间平面呈长方形,东西长2.18~2.21米,南北宽1.57~1.63米,残存深度0.49~1.04米。四壁呈弧状向下内收。圜状底。东北角有一级台阶,平面呈长方形,有踩踏痕迹,南北长0.80米,东西宽0.35米。窑门为过洞式,立面呈近似长方形,东西长0.39米,高0.34米,进深0.54米,距窑室底面高0.78米。其顶部为生土,残存厚度0.66米;其底部为青灰色烧结面,高0.54米。窑室残存口部平面呈圆角方形,西南部被灰坑破坏,边长1.42~1.45米,残高0.78~1.61米。周壁向下内收,上部内侧均为熔融的琉璃态;下部为青灰色烧结面,厚0.08~0.10米。平底,呈长方形,南北长1.59米,东西宽0.84米,接近周壁处有明显的青灰色或黑红色烧结面,中部为生土。窑室内堆积最丰富,可分四层。第①层厚0.36米,灰褐色土,土质疏松,包含黑灰及炭粒、泥质灰陶片、小块炉壁残块等。第②层厚0.41米,黄褐色土,土质较硬,包含炭粒、红烧土颗粒及陶豆残片、小块炉壁残块等。第③层厚0.25米,黑褐色土,土质疏松,包含黑灰、炭粒、小块炉壁残块等。第④层厚0.59米,黑色土,土质疏松,包含大量黑灰和大块炉壁残块等。

Y7(从南向北)

Y7(从南向北)

Y7(从北向南)

Y7(从北向南)

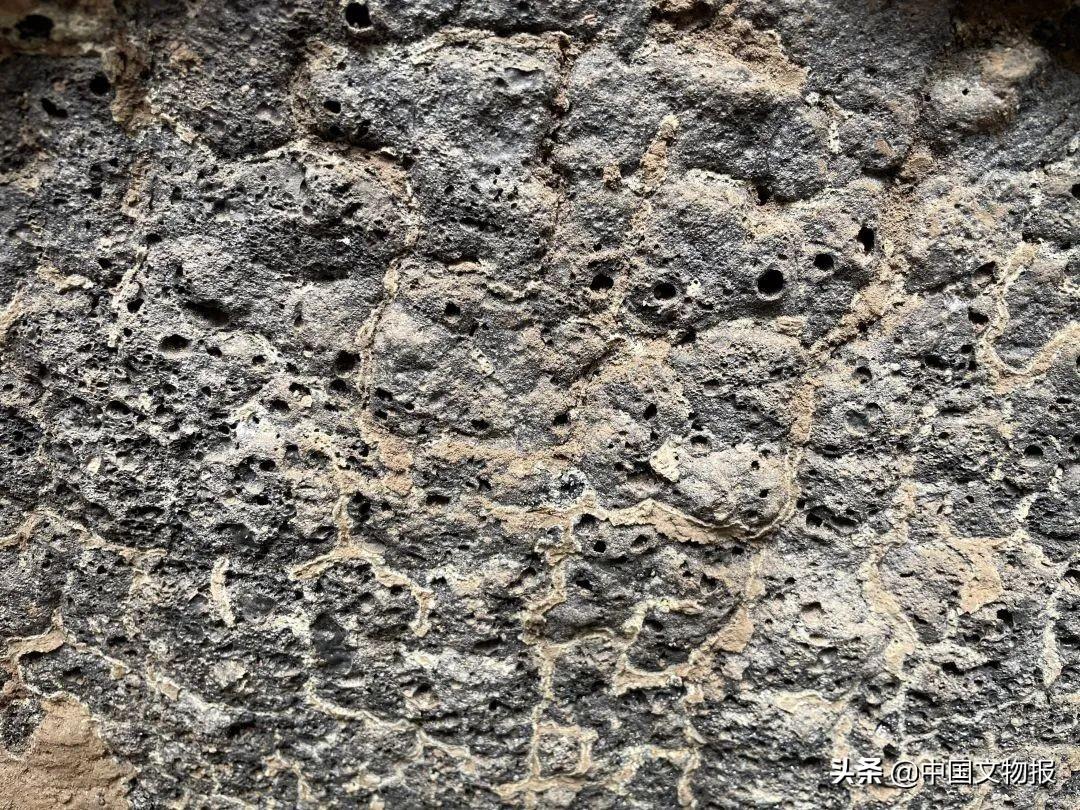

Y7窑室内壁上部

Y7窑室内壁上部

Y7内底

Y7内底

Y7窑室内的西南壁底部

Y7窑室内的西南壁底部

Y8,方向294°。已被严重破坏,仅存火膛东部、窑床和烟道底部,平面呈近似“凸”字形。残长1.24~1.37米,残宽0.14~1.03米。火膛平面呈梯形,上大下小,东宽西窄。南北残宽0.58~0.74米,东西残长0.38~0.43米。周壁向下斜直内收,青灰色烧结面厚0.04~0.06米。平底,距窑床深0.49米。窑床平面呈弧边梯形,东西残长0.61~0.72米,南北残宽0.74~1.03米,青灰色烧结面厚0.04米。烟道平面呈梯形,南北残宽0.14~0.21米,东西进深0.11米。平底,红烧土残存厚度0.02米。火膛底部有陶豆4件、豆盘4件和小陶罐3件。

NO · 2

遗物与功能

Y6和Y8中出土器物及器物残片共计230余件,其中陶豆及其残片的数量约占总数的90%,其余则为红陶釜、灰陶罐、板瓦等残片。陶豆4件,均出土于Y8火膛内,泥质灰陶,据盘和柄部的形制,可分为两型。A型3件,标本Y8:1,敛口,圆唇,浅盘,弧壁,圆柱状柄较长,圈足,足墙为直壁。素面。口径13.4、足径8.1、通高15.8~16.1厘米。B型1件,标本Y8:3,侈口,方唇,平沿,深盘,弧壁,圆柱状柄较短,圈足,足墙略向内斜。素面。口径16.6、足径9.2、通高14.9~15.1厘米。小陶罐3件,均出土于Y8火膛内,泥质灰陶。标本Y8:5,侈口,尖圆唇,沿面较宽低于唇部,短束颈,深腹略鼓,平底。腹部有数道凹弦纹。口径5.8、腹径8.9、底径6.8、通高11.9厘米。陶豆残片,均为泥质灰陶。按其柄部的差别,可分为长柄豆与短柄豆两型;依其豆盘的差异,可分为深盘豆和浅盘豆两型。以柄和盘为综合统计对象,这些残片至少可以分别属于85件陶豆个体。截至目前,在路县故城遗址发掘中,Y6和Y8是出土陶豆数量最多的遗迹单位。再结合Y8火膛底部集中发现的陶豆和小罐,可推断Y6和Y8是两座以烧制陶豆为主的陶窑。

Y8出土陶豆

Y8出土陶豆

Y8出土小陶罐

Y8出土小陶罐

Y6出土陶豆柄

Y6出土陶豆柄

Y6出土陶豆盘

Y6出土陶豆盘

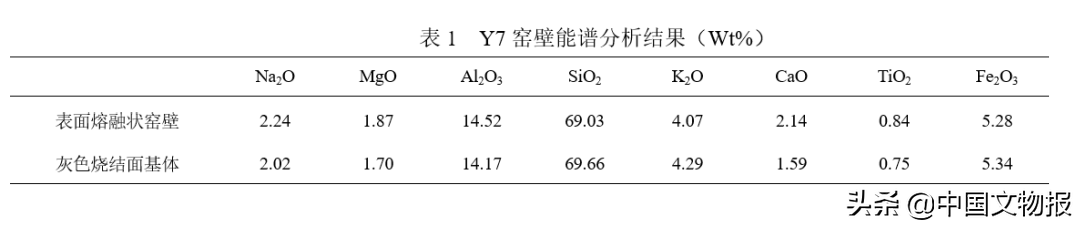

Y7的形制与结构不同于Y6和Y8,较为特殊。另外,该窑的一个显著特征就是窑壁内侧表面呈大面积玻璃态熔融状,窑室内数量最多的遗物是表面呈玻璃态窑壁残块。不包括周壁上的遗存,仅窑室内出土的表面呈玻璃态窑壁残块重量约21千克。这种窑壁内呈明显玻璃态熔融状窑炉,其窑内温度要明显高于制陶或砖瓦所需的温度。通过观察窑室内部可以发现,熔融状窑壁主要出现在窑室上半部的灰色烧结面表面,窑室下半部窑壁尚未出现熔融状表面,仍为灰色烧结面基体。通过对窑壁上熔融状与尚未熔融的烧结面取样进行检测,二者平均成分基本一致(表1),因此可以说明,熔融状窑壁应为窑内温过高,窑壁自身融化形成。而仅有上部窑壁出现熔融现象应为窑室内温度上下不均所致,造成这种现象的原因与窑炉内空气流动、燃料堆放等多方面因素有关。窑内出土物较为单一,均为窑室底部出土的窑壁残块,多为熔融状,推测为窑室上部破坏坍塌堆积于窑底,此外尚未发现其他残留包含物可用于判断Y7用途。综合而言,Y7较为特殊,暂时称作窑址较为合适,具体功能还有待于进一步研究与分析。

Y7窑壁残块1

Y7窑壁残块1

Y7窑壁残块2

Y7窑壁残块2

Y7灰色烧结面基体样品照片

Y7灰色烧结面基体样品照片

Y7表面熔融状窑壁样品照片

Y7表面熔融状窑壁样品照片

NO · 3

认识与价值

陶窑、窑址与同时期的房址、窖穴、水井、灰坑、灰沟、踩踏面、生土台等均开口于西汉时期的⑥层下。结合陶窑的形制、出土的陶器等,初步推断这些遗迹的时代为西汉早中期。根据遗迹间的关系和出土器物,初步推断Y8相对最早,Y6稍晚于Y8,Y7相对最晚,而是否有二者或三者共时存在的情况,目前尚不能确定。

根据发掘区内的小地貌,此次清理的西汉时期制陶遗址区位于一个西北稍高、东南略低的缓坡上。其南部约50~80米为河漫滩地和古河道。这种环境有利于制陶手工业生产的开展。

以往在城郊遗址区范围内发现的窑址及相关配套遗迹均为东汉时期,且位于距离城墙更近的北部区域。而此次清理的遗址区位于城郊遗址区的南部边缘,初步推断两汉时期路县故城城外手工业遗址经历了一个由南向北发展的过程。

此次发掘是路县故城遗址首次发现西汉时期制陶遗迹,并且具有基本完备的附属设施,可视作一个手工业作坊区。这不仅对认识整个作坊区的结构、布局及变迁有着重要价值,还对从时间序列和空间分布上认识城郊遗址区的功能、性质的演变与发展具有重要作用。

(北京市考古研究院 孙勐 魏然 赵文华)

考古新发现投稿邮箱

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 李丹

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

邓淑苹:玉带中国北方与欧亚草原的文化结晶

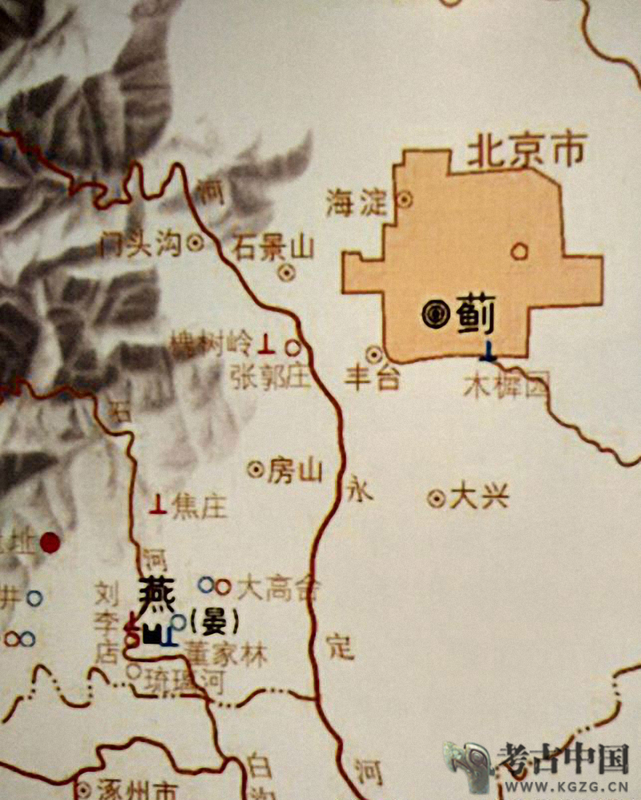

南北朝时(420-589年),华北的北魏、北周等政权的皇族为发迹自东北的鲜卑族。隋朝、唐朝的皇室,出自混有鲜卑血统的关陇集团。对中亚、西亚的各种“胡人”文化都很包容接纳。位于昆仑山北麓的于阗地区,自古便居住着操印欧语系东伊朗语的塞族,发展出颇具影响力的政体于阗国(公元前232-公元1006年),其王族尉迟氏即属此族。我要新鲜事2023-05-29 17:41:290000「考古词条」青铜时代 · 琉璃河燕国墓地

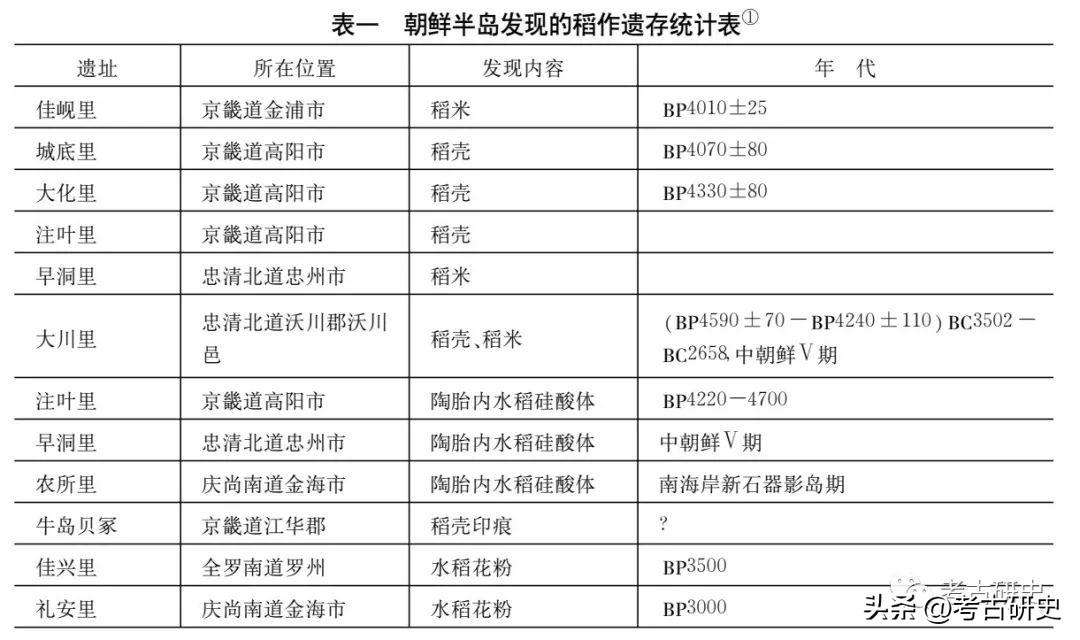

西周时期燕国贵族墓地。位于北京市房山县琉璃河乡黄土坡村,面积约5万平方米。中国社会科学院考古研究所和北京市文物工作队等从1973年起进行发掘。这一发现为研究燕国的早期历史提供了重要的实物资料。▲琉璃河燕国位置示意图我要新鲜事2023-05-27 19:21:440007栾丰实:海岱地区史前时期稻作农业的产生、发展和扩散

一、海岱地区史前文化的变迁海岱地区新石器文化的起源和形成尚不清楚,迄今为止,考古发现的最早的新石器时代遗存为距今8000年前后的后李文化。后李文化只发现了10余处遗址,主要分布于泰沂山系以北地区,东起潍河流域,西至济南以西的大沙河流域,东西长200多公里。泰沂山系以南地区,前几年在安徽东北隅的宿州小山口和古台寺两处相距不远的遗址下层,发现了与后李文化相似的文化遗存,而其他地区目前尚无线索。我要新鲜事2023-05-25 19:22:3500042020年度山西六大考古新发现新鲜出炉

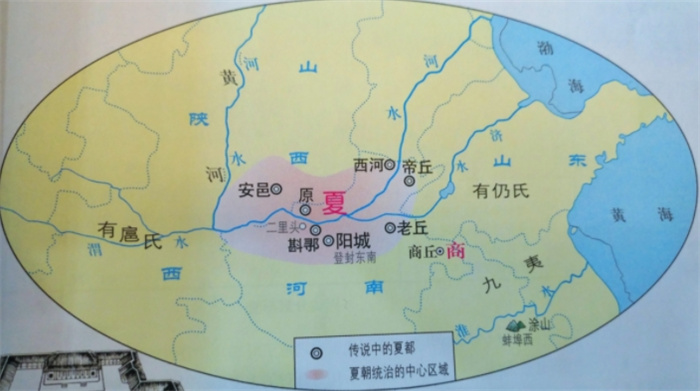

3月29日下午,首届山西考古新发现论坛在太原举行。本次论坛,由山西省考古学会和山西晚报联合举办。论坛上,入围的12个考古项目的负责人,现场进行了汇报,并逐一回答了评委的提问。最终,六个项目成功入选“2020山西考古新发现”。它们分别是:(排名不分先后)运城夏县师村新石器时代遗址忻州偏关天峰坪新石器时代遗址运城垣曲北白鹅东周墓地朔州朔城区后寨战汉墓地我要新鲜事2023-05-26 15:26:080000夏朝在中原,大禹死后为何却葬在浙江?日本教授:禹不是夏朝始祖

夏朝虽然是我国史书记载当中的第一个广域王权政治实体,但它所能控制的区域十分有限。不仅如此,史书关于夏朝“疆域”的记载也存在着不少的错漏和相互抵牾。比如《竹书纪年》说夏朝统治的中心主要在豫东和鲁西一带;《战国策》则说“夫夏桀之国,左天门之阴,而右天谿之阳,庐睪在其北,伊洛出其南”,认为夏朝的中心在豫西的伊洛平原。《左传》则认为“夏墟”在晋南。我要新鲜事2023-06-01 20:14:030000