聚焦城市更新中的历史文化遗产保护——今古集线上社教活动简述

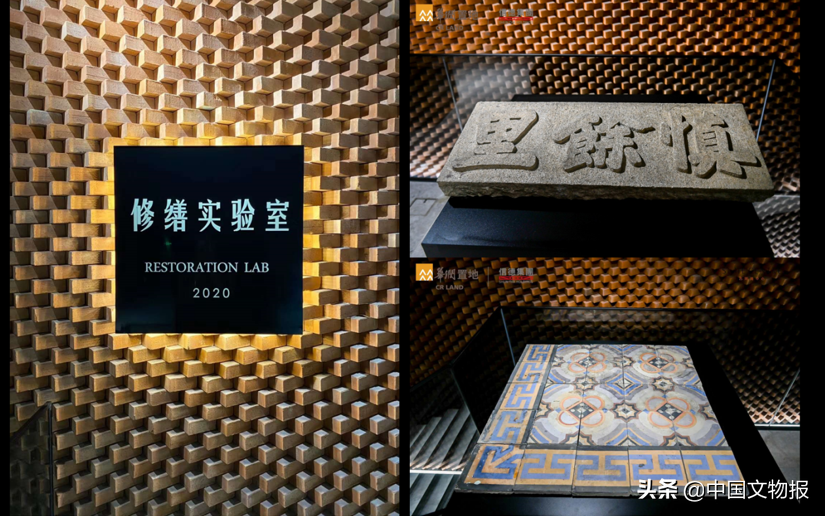

6月11日,为配合我国第17个“文化和自然遗产日”活动,由中国文物保护基金会主办的“今古集:城市更新中的历史文化遗产保护”社会教育活动在线上举办。本次活动以上海苏河湾万象天地的天后宫和慎余里保护性修复项目为例,邀请中国文物保护基金会、联合国教科文组织专家学者以及文商旅等行业代表,共同解读和探讨城市有机更新与历史文化遗产保护之间的经纬交织,宣传展示文物保护利用成果,凝聚全社会文物保护共识。

原貌修复重现百年岁月荣光

苏州湾位于黄浦江与苏州河交汇处,在上海近现代城市发展中占据着核心位置。作为上海城市变迁的亲历者,它承载着上海乃至中国近现代民族工业和经济发展的印记,拥有着丰富的历史文化遗存。已有上百年历史的妈祖庙建筑遗迹天后宫以及民国海派石库门建筑群慎余里,就是其中最具代表性的历史文化遗产。2016年,天后宫异地保护和慎余里保护性修缮项目启动,经过六年的精心勘察、研究、设计和施工,两处建筑拂去时间的尘埃,重现昔日荣光。

作为天后宫保护项目设计负责人,上海交通大学设计学院建筑文化遗产保护国际研究中心主任曹永康颇有感慨。建于1884年的天后宫是典型的江南殿堂式古建筑,同时也是上海历史上规模最大、形制最全、规格最高的妈祖庙。它曾经香火鼎盛,吸引过四海来客,也一度成为中国外交官员进出国门的驿站;在新中国成立后,还曾改建成道观、医院……“无论是在营造技艺还是历史文化上,天后宫都有着独特、重要的研究、保护和利用价值”曹永康认为。

2006年,因城市改造需要,对仅存的大门、戏台、西看楼实施了落架保护,南部清砖门墙由区文物保护部门编号保存。这次天后宫的异地保护是利用当年落架后保留的各种构件,恢复戏台、门楼、看楼的原状。在实际的维修中,施工方发现天后宫文物原件的修复难度很大。比如门楼的砖细墙面有十几种构件,数量超过千件,其中大多残缺不全,修复工作犹如完成一幅高难度的拼图。

“我们根据图纸先将各种砖细归类整理形成表格,再由经验丰富的老工匠赴仓库进行现场复核、辨认、试拼,对每一成果进行核实、测量、拍照、记录,整个过程都相当考验工人的耐心和细心。”过去六年间,曹永康教授团队与业主方、施工方共同对1000多件木构件和1600多件砖石构件进行了逐一修复,并一一复原到了新建成的天后宫建筑上。

天后宫戏台螺旋形藻井是建筑中最出彩的部位之一,由700多个构件组成。施工方建为历保选派古建筑木作非物质文化遗产传承人和“香山匠人”,用丰富的经验,结合三维模拟等技术手段,摸清了藻井各个部件之间的逻辑关系,最后准确还原了藻井的模样。据悉,修复后的天后宫将于年内向公众开放。

斗拱、花版、拱垫板等木构件安装后

斗拱、花版、拱垫板等木构件安装后

复原后的天后宫戏台螺旋形藻井

复原后的天后宫戏台螺旋形藻井

活态保护找回消失的城市空间

建于1932年的慎余里,是上海苏州河北岸保存最完整的海派石库门建筑群之一。近两百年来,一代代慎余里的新造、翻新、修复,成为了上海从乡土中国到摩登都市的一个缩影。

全程参与了慎余里设计和保护性修复工程的上海都市再生实业有限公司创始人凌颖松,从理念升级、技术创新、文化传播三个层面,分享了他对于文脉传承和城市更新关系的理解。

为了传承上海石库门的历史文化和营造技艺,修缮团队为整个建筑群严选了当年的建筑老材料和传统施工工艺,并在“复原单元”完全采用有限的原材料,严格重现了慎余里室内外原状风貌。在修复过程中,团队也融入了创新技术,比如,用安装消防水幕的方式,解决了老式里弄布局与消防安全规范冲突的难题,项目还为此研发申请了实用新型专利。而为年轻潮流人群打造的“文化修缮实验室”则在文化传播端,打开了历史文化遗产活态保护的想象空间。

负责此次慎余里项目施工的负责人,则透露了慎余里“修旧如旧”背后的细节。慎余里的房屋装饰考究,在过街楼、檐部等立面大量运用直线和块面,带有明显的有机线条装饰纹样。“通过查阅史料,对比当时的建筑材料、工艺,我们总结出了具有时代特色的建筑构件,确定了里弄宽度、立面门窗式样等多处历史细节。”由于一些传统的施工工艺已经极少使用,团队只能找来“老法师”手把手地传授指导。

“‘保护性修缮’不只是针对建筑,让大家有机会看到技艺的解读,了解到历史的切片,找回正在消失的城市空间,才是其正确的打开方式。”凌颖松如是说。

城市更新需调动全社会力量

随着社会文化遗产保护意识的增强和实践的深入,一些新理念、新课题正不断地涌现,如何调动全社会的力量参与其中成为学界讨论的焦点。对此,中国文物保护技术协会副理事长杜晓帆提出,在老旧城镇更新的过程中,应当为居民留住一些“乡愁”。人们仍旧生活在那里,老旧的房屋不适合他们现在的居住,也不必简单粗暴地拆旧建新。它应该是不断发展的,可以建造一些现代化的建筑,但是一定要符合城市和村落本来的体量、形制,要符合周围的自然环境,这才是可持续发展的。“如何在保障民生、发展经济、加速城镇化建设的过程中,不使文化遗产和老城区、老街区的文化内涵丢失,是我们城市更新中亟待解决的问题。”杜晓帆说。

静安区文化和旅游局二级调研员张众则认为,应加大加快文物的保护利用与文商旅联动的步伐,充分利用好修缮后的历史建筑,举办更多传播中华优秀文化的活动。还可结合周边的绿地、商业,形成融合红色文化、海派文化和江南文化于一体的文商旅联动的新服务。

作为两处历史建筑修复工程的代建单位,华润置地代表则认为,历史建筑保护是一种重拾文化自信的态度,既要延续城市历史文脉,承载文化记忆,同时还要适应未来的需求,给大众提供融合公共文化空间、文化活动、生态环境、商业场景的文化旅游新地标。

上海建为历保的代表通过分析历史建筑保护案例认为,随着未来城市更新不断扩大和深入,简单的“拆除重建”将成为历史。各种微改造需求将会越来越多,如局部改造、功能置换、保留修缮,环境整治、保护活化等模式,这些仍需通过技术创新才能得以实现。

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张怡 实习编辑 | 刘婧涵

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

大型恐龙:隐面龙 最原始的阿贝力龙科(体长7米)

隐面龙是一种阿贝力龙科恐龙,属于兽脚亚目类,诞生于1.25亿-1亿年前的白垩纪初期,是阿贝力龙科中最原始的恐龙之一,隐面龙的体长可达7-8米,属于大型恐龙的一种,第一批化石是在非洲的尼日尔发现的。隐面龙的体型我要新鲜事2023-05-09 04:08:270000西北地区找到大型古墓 专家却不敢看墓志铭(西北古墓)

西北地区找到的一座大古墓主人是慕容智。2003年,有甘肃的考古工作人员接到电话说在甘肃某农村发现了一座古墓。于是马上开车前往古墓发现的地点,当时只是露出了一个顶部而已,专家们没有办法去判断,只能一步一步的进行挖掘。而在清理和挖掘的过程,中专家们逐渐认为这是一座来自唐朝时期的墓葬,并且这个墓葬的规模相对来说比较大。完好的古墓我要新鲜事2023-11-03 19:56:040000考古:以色列死海旁挖出完好无损的一万年前的篮子

以色列专家在死海旁边的洞穴中发现了一个完好无损的1万年前的植物编织篮子,这一发现引起了广泛的关注和疑问。人们纷纷质疑植物编织的篮子如何能够在如此漫长的时间里保存完好无损。网上出现了各种质疑的声音。一些人认为,经过1万年的时间,土质和地表会发生变化,植物编织的篮子应该会腐化掉或发生挤压变形。此外,一些人质疑为什么只能挖出一个文物,而且篮子在被挖掘时只用双手抬走。我要新鲜事2023-08-10 18:14:360004巨型植食恐龙:长生天龙 脖子比例最长的恐龙(是身体2倍)

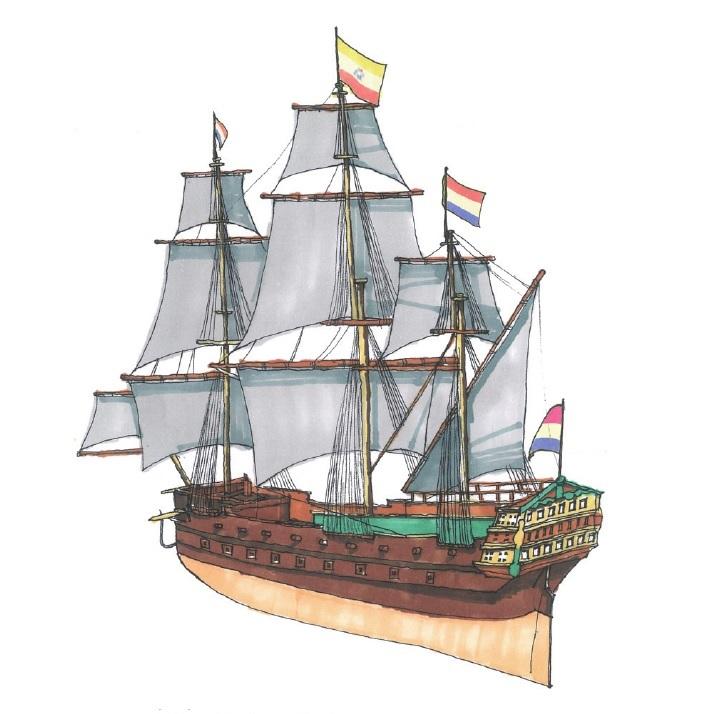

长生天龙是一种蜥脚下目类恐龙,属于食草型巨型恐龙的一种,诞生于白垩纪的早期,最大的特点就是它的颈椎非常的修长,据说能够占到身体的2倍还多,算是世界上脖子占比最大的恐龙之一。据说这种长生天龙的第一批化石就产自蒙古国,被认为是泰坦巨龙科的一个分化。长生天龙的外形特征我要新鲜事2023-05-08 08:18:460000荷兰东印度公司沉船满载中国瓷器,海底盗宝,催生中国水下考古

@考古军中马前卒@水下考古张瑞@长门文轩@诗经女孩欢迎关注#中国水下考古#我们的祖国有着辽阔的海疆,海上丝绸之路的历史也非常悠久;水下文化遗产丰富;保护和研究工作任重道远。但是,中国水下考古事业的发生、发展却经历了一段曲折、甚至屈辱的过程,老李今天为大家讲讲这段还不算久远的历史吧。我要新鲜事2023-05-25 15:38:500002