考古随笔|2016-2018年凌家滩遗址发掘记

2016-2018凌家滩

2016年底至2018年初,作为含山县凌家滩遗址管理处的新人,我参与了凌家滩遗址的发掘。这是工作以来的首次发掘任务,我迫切希望自己能够胜任。然而考古发掘是一项繁杂而突发状况频现的工作,最后不免留下一些遗憾,好在能够结识一群心怀同一梦想的伙伴,让我意识到此路坎坷但从不孤单。

2016——匆匆一瞥

凌家滩遗址的墓葬祭祀区从来都是大家关注的焦点所在,站在最高处眺望,周围景色尽收眼底,但前提是在气候宜人的时节。

2016年的发掘定在冬季,考古队员每天在凛冽的寒风中瑟瑟发抖,发掘位置处在风口的同学更是每天顶着“鸡窝头”下工。即使是这样,大家依旧热情不减,碰到任务紧急的时候,加班到晚上也从无怨言,有时甚至还自娱自乐,觉得半夜的墓葬祭祀区遇到淅淅沥沥的小雨别有一番风味。这次发掘时间不长,于我而言却收获颇丰,尤其是在比我年轻的人群包围中,自己的思维和工作方式也似乎年轻了起来。

清晨的墓葬祭祀区

清晨的墓葬祭祀区

布方的小伙伴

布方的小伙伴

一起来刮面

一起来刮面

二

2017——冰与火之歌

2017年的发掘始于春末夏初,这是凌家滩一年中最为美丽的季节。油菜花已近尾声,野蔷薇和金银花含苞待放,一片欣欣向荣的景象。新修建的防洪大堤给大家提供了休闲的好去处,骑着车吹着风,一群少年踌躇满志。

发掘初期,大家都没有感到太大的压力,随着气候日渐炎热,小插曲也渐渐多了起来。山西小伙小杨因为不太适应当地气候,出现了中暑的状况;探方TW54N06和TW54N07周围无遮挡,直接暴露在烈日下,急需搭遮阳棚;探沟TG6和TG8处于水稻田中,时不时就需要抽水以便观察遗迹现象。

我和陕西小伙小张一组,分别负责TG6的南北两段。原本周围就有一个小水塘,加上越挖越深,探沟内的积水以肉眼可见的速度往上涨,常常一锹下去,还没来得及观察,水就没过了刚挖的地方。这让大家都十分头疼,只能借助抽水机暂时将水抽至旁边的稻田里,然后才能继续下一步的工作。很快,探沟深度到了2米多,每天早晨来到工地,面对一池清水以及时不时出现的水蛇和蛤蟆,民工田大叔总是带着抽水机挺身而出解救我们。由于出土量大,深度太深,最后借助了吊机,才完成任务。得益于王洼村全体村民的努力,我和小张也顺利找到了探沟两端的斜坡状堆积,南端的发掘还印证了钻探得出的河道拐弯处的结论。

期间,雷雨大风遇到过,骄阳似火几乎天天见,端午吃了村民家的粽子隔天带上绿豆糕分给大家,时不时就被调侃让我认个干爹干妈……发掘不仅仅是指挥和被指挥的关系,更多的时候也会有相互间的理解甚至亲情般的关怀。

TG6结方时,我望着不远处田埂上成群结队下工的村民,心里无比留恋,这或许是我遇到过的最和谐的一次合作了。

烈日下的TG6

烈日下的TG6

吊机运土

吊机运土

2017年秋冬季的发掘围绕防洪三期展开,发掘区基本位于裕溪河北岸。由于裕溪河水位高,发掘区位置较低,队员们的日常装备就是雨鞋和橡胶手套。至于时不时出现的红烧土坑和灰坑,清理完毕之后基本就是一个个水坑,不小心一脚下去准能灌满一鞋的惊喜。秋季的气候算是宜人,不太忙碌的休息时间,我和小伙伴小许总会兴高采烈地在稻田周围挖荠菜,晚上回到工作站清洗干净焯熟放进冰箱备用。

等短暂的秋季过去,西北风开始在裕溪河北岸呼啸的时候,大家开始实实在在地感受到了寒冷,特别是考古队中大部分成员来自北方,长江边湿冷的冬季足以让他们冻到崩溃。棉鞋垫、暖宝宝、电热毯、空调,一切能够保暖的东西都最大限度发挥了作用,然而大家还是觉得冷。对我而言,好像只有每天下工之后走进浴室打开浴霸的瞬间和晚上躲进被窝的时候,整个人才是暖的。

2017年的最后一天过得特别忙碌,我忙着清理TG11东端的大灰坑。由于出土器物较多,包含了罐、盆以及动物骨骼等,再加上保存环境和器物质地的原因,操作起来十分困难。我和老程带着木板、包装袋、保鲜膜、密封袋等工具,整取加部分揭取,几乎干了一整天才把器物从坑里清理出来。

探方变池塘

探方变池塘

在TG12挖泥巴

在TG12挖泥巴

三

2018——瑞雪丰年

2018年的开端仍然是发掘,就在大家渐渐习惯了寒冷时,新年的第一场雪忽然降临。融雪后的寒冷更甚,为了能够按时回家过年,雪后大家依旧像往常一样上下工。本以为这场雪已经是终极考验了,没想到1月中旬又是一场更为罕见的大雪,雪大到创下了近30年来凌家滩地区的记录。好在这场大雪之前,工地就已经结束,下大雪的时候大家都可以窝在室内整理材料。但是大雪给生活带来了诸多不便,原本已经订好车票的同学由于雪天路滑交通阻断被困在村里出不去不得不改签,原本的代步工具电动三轮也因为大雪无用武之地,大家只能步行到附近的长岗集采购食物。

冒雪徒步长岗集

冒雪徒步长岗集

2018年2月初,这次的发掘终于圆满结束,随着队员们的陆续离开,凌家滩遗址考古工作站渐渐冷清起来。我作为当时工作站的“看门人”,在整理或者打扫时经常会想起曾经的“坑友”们。

记忆里,来来回回的少年们高矮胖瘦不一,习惯风俗各异,但有一点却出奇的统一:从未有人说过“辛苦”二字,所有的劳累仿佛都能在下工时,被田埂上的风吹得无影无踪。

雪中的考古工作站大门

雪中的考古工作站大门

大雪过后的TG13

大雪过后的TG13

当然,除了发掘,凌家滩遗址工作站的生活还有很多让人记忆深刻的瞬间。

2016年的圣诞,领队朔知老师给我们展示了双刀剁馅的绝技,大家叹为观止,纷纷拍照录视频留念,并迅速领悟到了自己动手丰衣足食的真谛。于是不管是白天还是晚上,工作日或者休息日,厨房里时不时就会出现某些队员忙碌的身影。

夏天来临时,大家有时候会一起去附近的运漕古镇吃烧烤,那时候,赵雷的《成都》刚流行,回工作站的路上吹着风边唱歌边欢笑的场景历历在目。秋意渐浓,盯了许久的柿子终于熟了,于是带上竹竿和袋子,在某个秋高气爽的下午上蹿下跳摘了满满几袋子拎回宿舍分给大家。寒冷的冬天,火锅必不可少,材料都是从附近村民家买的新鲜蔬果,没人愿意收钱,基本都是趁人不备扔钱逃跑。南师大的几位GIS少年也风雨无阻地跟我们一同下地,从最初的满脸茫然到后来的几乎被同化,最后动不动就吵嚷着要读考古的博士。

领队老师朔知揉面

领队老师朔知揉面

上下工必经路线上的美景 上下工必经路线上的美景

上下工必经路线上的美景 上下工必经路线上的美景

几个月的时间对于人生而言是个小之又小的插曲,对于一同参与发掘的人来说却会是一段难以忘却的经历。一起经历的整理材料的不眠之夜、一起早起相互望着的惺忪睡眼、面对困境时同样的不知所措、解决问题时共同的豁然开朗。如同学生时代般紧密相连的情谊,必定是最为真切的。凌家滩遗址的未来就如遗址本身一样神秘不可知,但曾经来过的少年人在河堤和田埂上留下的身影却早已被这片土地牢记。

作者单位:浙江省湖州市文物保护管理所

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 吴雨遥

复审 | 郭晓蓉

终审 | 李 让

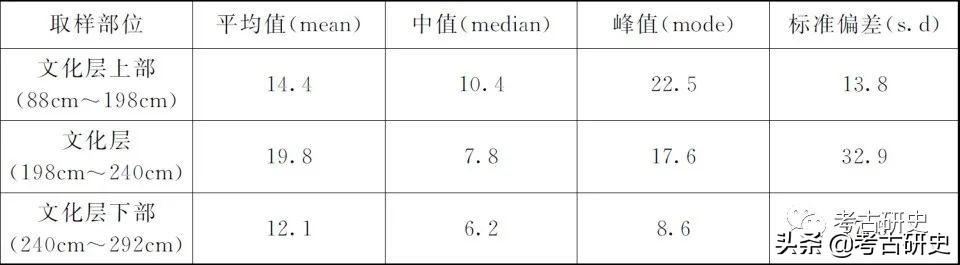

陈淳:再读跨湖桥

我要新鲜事2023-05-26 07:28:420000荐书 | 刘庆柱:“土司学”的百科全书——写在《海龙囤》前面的话

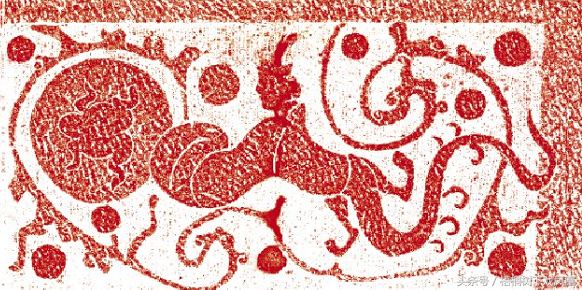

我要新鲜事2023-05-06 17:49:020000地下文物看陕西:骊山夕照,秦始皇陵

#博物馆奇遇记#秦王朝自公元前221年统一全国,到公元前207年灭亡,只存在了15年,是中国历史上最短命的王朝。秦虽享祚短暂,但影响巨大。秦王朝不仅在政治、经济、思想、文化等方面为后世留下众多影响巨大的无形遗产,同时也为我们留下了一座埋藏丰富、神秘莫测、令人遐想的有形宝库——秦始皇陵。我要新鲜事2023-05-28 19:36:310000嫦娥奔月之后发生了什么?很意外,真像神话

嫦娥奔月之后发生了什么?本文作者倪方六近日,“长征四号”运载火箭成功将“鹊桥”和“龙江一号”、“龙江二号”送入预定轨道——“嫦娥工程”再取得关键性进展,载人登月时间更近了,千年神话——“嫦娥奔月”将成真!“嫦娥奔月”,在中国是家喻户晓的神话故事,我明天(5月30日)北京晚报专栏“一方钩沉”,写的就是这方面话题《嫦娥为什么奔月》,这里先发一部分到”梧桐树下戏凤凰“头条号上。我要新鲜事2023-05-27 03:25:280000猪八戒墓在哪里,河南洛阳发现猪八戒陵墓(真实图片曝光)

猪八戒是吴承恩笔下的神话人物,那么这个神话人物在现实生活中存在过吗?据了解,在河南洛阳考古学家发现了猪八戒墓,这也就证实了猪八戒在历史上确实是存在的!但这个猪八戒墓也受到了人们的质疑,很多人怀疑这个猪八戒陵墓的真假。河南洛阳发现猪八戒墓我要新鲜事2023-05-07 15:03:020008