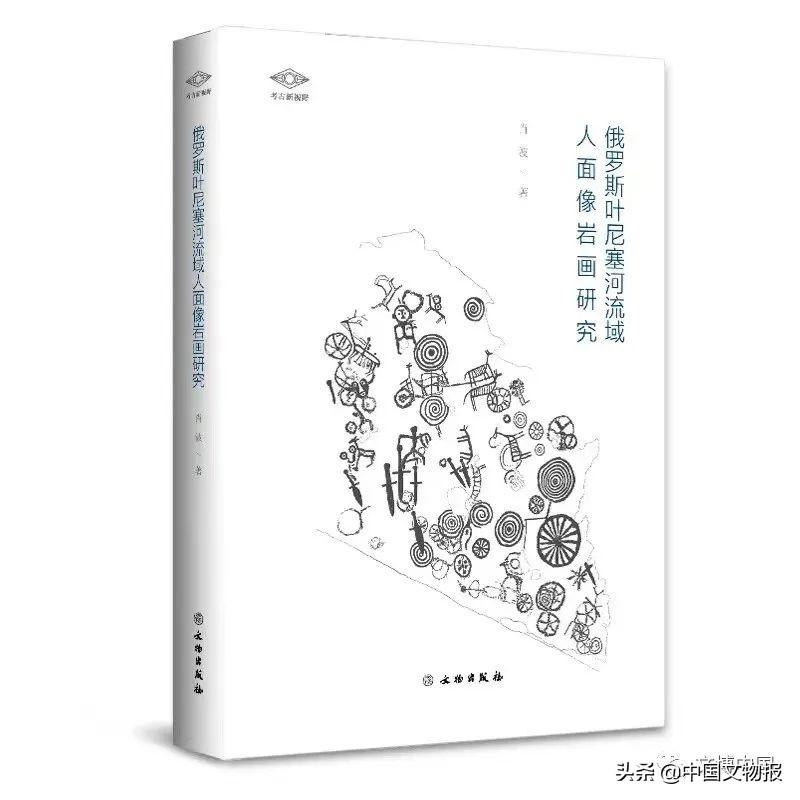

荐书 |《俄罗斯叶尼塞河流域人面像岩画研究》:西伯利亚岩画研究新进展

遥远寒冷的西伯利亚是一片神奇的土地,这里除了严酷的自然环境以及一望无垠的泰加林和草原之外,还有大量鲜为人知的原始艺术,而人面像岩画就是其中最具有代表性的一种,数量众多、类型丰富、作画方式多样。从分布范围上来看,西伯利亚人面像岩画主要位于叶尼塞河、托姆河、安加拉河和俄罗斯远东地区的黑龙江下游和乌苏里江地区;而从世界范围来看,人面像岩画则是一种主要分布于环北太平洋地区的文化现象,与人类的活动紧密相关。

《俄罗斯叶尼塞河流域人面像岩画研究》

作者:肖波

出版社:文物出版社

出版时间:2020年8月

定价:118元

文物出版社梓行的《俄罗斯叶尼塞河流域人面像岩画研究》是我国第一部系统研究俄罗斯岩画的著作,该选题在东亚、北亚,以及环太平洋地区岩画研究中均具有重要意义。作者从岩画所处的自然环境、社会环境、岩画点的分布、岩画的分类、断代、文化内涵,以及与周边地区岩画的关系等七个方面对该地区的人面像岩画进行了系统研究,较好地梳理出岩画的源头及演变过程,并对其类型作了较合理的分类,从而得出了令人信服的结论;同时,对我们了解更广泛地区的文化交流与相互之间的影响,也具有很好的启发意义。具体来说,该书的贡献主要体现在以下六个方面:

一、在研究方法上,作者首次以考古学文化为基础,将岩画置于考古学文化发展演变的背景下进行讨论。

综观国内外岩画研究的相关著作,大部分是就岩画谈岩画,绝少将岩画与具体的考古学文化联系起来,并在考古学文化动态演变的过程中来考察岩画本身的发展演变。学术界普遍认为人面像岩画的年代为新石器时代至青铜时代,但人面像的分布应该是一个动态的,也就是说新石器时代到青铜时代的分布范围是不同的,它是随着某个族群的迁徙而分布的,应该与某种考古学文化相对应。

故此,作者对叶尼塞河地区旧石器时代晚期到青铜时代的各种文化内涵、时代、特征与分布,及其社会形态等都进行了考察,并将人面像岩画放在考古学文化变迁的语境中进行讨论。通过制作技术、风格、伴生符号,结合考古学材料的整体分析对其进行时代和内涵的研究,得出了比较令人信服的结论。

二、资料运用方面,作者大量使用第一手的俄文考察报告及本人实地考察的资料,使论证更有说服力。

本书使用的主要资料基本上都未见于国内相关研究中,而考察的部分叶尼塞河流域的岩画点更是首次有中国人涉足。在考察过程中,作者对岩画所处的自然环境、经纬度坐标、高程、岩面朝向、画面大小、主要内容、打破关系等都进行了详细的记录,并对其年代进行了初步的断定。对未能亲自涉足的部分岩画点,也一再向俄罗斯同行进行相关信息的求证,力图做到基本资料的论述准确。

此外,作者在写作过程中基本上搜集了俄罗斯学术界目前已经发表的所有主要成果,并对这些材料进行了很好的消化和吸收,这从全书严密的论证过程中可以清楚地反映出来。

三、作者对俄罗斯西伯利亚岩画的研究历史进行了全面梳理,并在此基础上,对中文、英文和俄文中岩画的概念及其反映的学术思想进行了概括和归纳。

作者认为,英文中的“岩画”主要与艺术史产生密切关系,虽然在后期人类学派以及自然科学的方法大量介入,使这一倾向似乎有所弱化,但艺术史的研究方法始终在西方岩画研究中占有一席之地。而俄语中的“岩画”一词与汉语意思比较接近,更强调的是一种文物实体,与考古学关系密切,这从上述两个国家岩画研究者的学术背景中可以看出。这种对岩画定义的差异源于二者学术传统的不同,同时也决定了其研究路径及方法上的差异性。虽然对中俄两国学术界而言,均将岩画视为文物实体,但细微之处也有所区别。

具体来说,俄罗斯岩画主要集中在西伯利亚以及欧俄的极北地区,这些地方文献材料比较匮乏,而民族学资料却极为丰富,因此,岩画研究与民族学材料的结合更为紧密。而中国的情况则基本相反,一方面,除了极少数地区外,并没有能与岩画关联起来的民族学资料;另一方面,中国有着悠久的治史传统,因此产生了浩瀚的文献资料,故岩画虽然与考古学关系密切,但更主要的是作为一种地上文物用来证史。

四、较好地解决了人面像岩画的年代问题。岩画研究中最重要、最复杂的问题就是岩画的年代问题。

但岩画大多裸露于地表,不可能按照考古地层学的方法对其进行断代,因此,只能按照与考古出土文物进行广泛比较的方法,对其年代进行交叉断代。而叶尼塞河流域在这一方面有着得天独厚的条件。在这里,发现有大量的与人面像岩画类似的文化遗存;此外,部分岩画出自墓葬,可以直接与某些类型岩画进行对比,为该类型岩画年代的断定提供较好的参考依据。作者花费超过100页的篇幅,对叶尼塞河流域乃至整个西伯利亚的考古资料进行全面搜集,广泛比较,令人信服地梳理出各个类型岩画的年代及其发展序列。

五、填补了人面像岩画传播链条上的关键一环。学术界普遍认为,人面像岩画是从中国出发,在不同的时间,通过不同的路线分别传播到俄罗斯西伯利亚和美洲。

我国著名岩画专家宋耀良先生在《北太平洋地区的史前人面岩画》一文中就指出人面像岩画主要存在于环北太平洋的边缘地带,东亚地区的人面像岩画与北美西北地区的人面像岩画之间存在着共同的元素,它们的相似性体现在人面的类型、符号、装饰性的主题以及对图像的一般处理上,并认为人面像岩画是从亚洲出发,沿着阿拉斯加西部传向美国西北海岸。按照俄罗斯学者Е.Г.杰夫列特的设想,俄罗斯西伯利亚的人面像岩画是由来自内蒙古的古代移民向北方迁徙而扩散开来的。她认为,“来自中亚腹地的居民,就像来自一口煮沸的大锅,向不同的方向四溢出去,其中就包括向北方地区的移民浪潮。人面像成为他们迁徙路径的见证。来自中亚的居民集中到北方,并沿着太平洋沿岸和安加拉河谷地到叶尼塞河地区。”此外,类似的论述还有很多。

尽管如此,人面像岩画传播的链条并不完整,主要就是缺少中国与西伯利亚岩画的比较研究,而该选题正是弥补了这一缺环,因此,具有非常重要的学术价值。

六、在具体的论证上,作者也有很多独到之处。例如,岩画中经常会发现晚期图像叠压在早期图像之上的情况。

作者认为,人面像岩画属于早期艺术形式,与一定的宗教思想观念相联系,通常会伴随着新的宗教思想观念以及信仰体系的介入而发生改变。因此,岩画叠压可能是由于同一块岩面“风水”较好,不断被后来者重复利用,但同时也不能排除这样一种可能,即前者代表了一种旧有的宗教观念,在后来者眼中是邪恶的,应用新的宗教符号进行镇压。关于这一点,作者列举了若干例子进行说明。在俄罗斯奥涅加湖的东岸和玻利维亚的伯纳·埃斯克里塔,均在一幅人像上叠压了一幅基督教的十字架图像。此外,在西藏任姆栋岩画中有一幅豹逐鹿的图像也被后人在上面刻上了六字真言。

上述几种情况均是用后来的宗教符号对之前被认为是“邪恶的”符号进行镇压,以便消除其影响的最好案例。而叶尼塞河流域岩画中经常出现人面像被动物图像叠压和打破的情况,这正是由于新的宗教思想观念和造像传统取代了原有的思想观念和造像传统,故而,人面像岩画也被新的以动物为主的形象所取代。

作为一部相关领域的杰作,《俄罗斯叶尼塞河流域人面像岩画研究》为我们展示了一个现代人未知的世界,如果希望获得一些关于叶尼塞河流域人面像岩画较为全面的知识,这本书的确是最为值得推荐的指南;同时,对于希望了解西伯利亚历史,尤其是西伯利亚早期研究历史的学者也具有重要借鉴意义。

(作者:朱利峰

作者单位:北京联合大学艺术学院)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张 怡 实习编辑 | 刘婧涵

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

过去没有结婚证,如何才算合法?男女办喜事前须拿到一样东西才行

过去婚嫁写“喜书”和“送日子”风俗本文作者倪方六年底了,该办喜事的要抓紧办了,否则过年后禁忌又多。这篇文章,就来说说过去办喜事的风俗。我要新鲜事2023-05-27 04:40:080001商周之际饮酒思想的转变

0000河南发现一周初大墓,墓主或是商纣王哥哥,骨骸经日本鉴定约60

河南太清宫西周墓主身份之谜本文作者苏湲河南鹿邑县老子太清宫考古发现一座巨大墓葬,有丰富的随葬品和大量的殉人,一切都在向人们炫耀着墓主人生前的特殊地位和至高无上的权力。而这位神秘的墓主人是谁?这成为研究者极于早日解决的问题。(考古成果展出)我要新鲜事2023-05-27 11:00:540000半山石塘战国墓:杭州城外的国宝诞生地

半山石塘战国一号墓位于杭州城东北郊石塘村黄鹤山西麓。1990年下半年当地砖瓦厂取土时无意中发现这座埋有价值连城宝贝的战国时期墓葬。我要新鲜事2023-05-31 22:04:350000学习:中国古代陶瓷专题:黑釉瓷器

黑釉瓷和青瓷属于不同的色系,但是二者的呈色剂皆为铁元素。青瓷的铁质含量较低,若在釉料中加重含铁量,烧成的釉色越深,到达某个比例即能产生黑色的釉面,所以说黑釉瓷是在青瓷的基础上发展而来的。根据考古资料显示,黑釉瓷起源于东汉中晚期,成熟于唐代,到了宋代盛行茶道,崇尚白茶黑盏之故,使黑釉瓷器蓬勃发展,南北各地都有窑场烧造,形成一个黑釉系统。本文即以五件唐宋时期的黑釉瓷器为例,介绍它们的特色。我要新鲜事2023-05-28 02:29:370002