十大考古参评项目 | 浙江余杭跳头遗址

发掘单位 杭州市文物考古研究所

项目负责人 杨金东

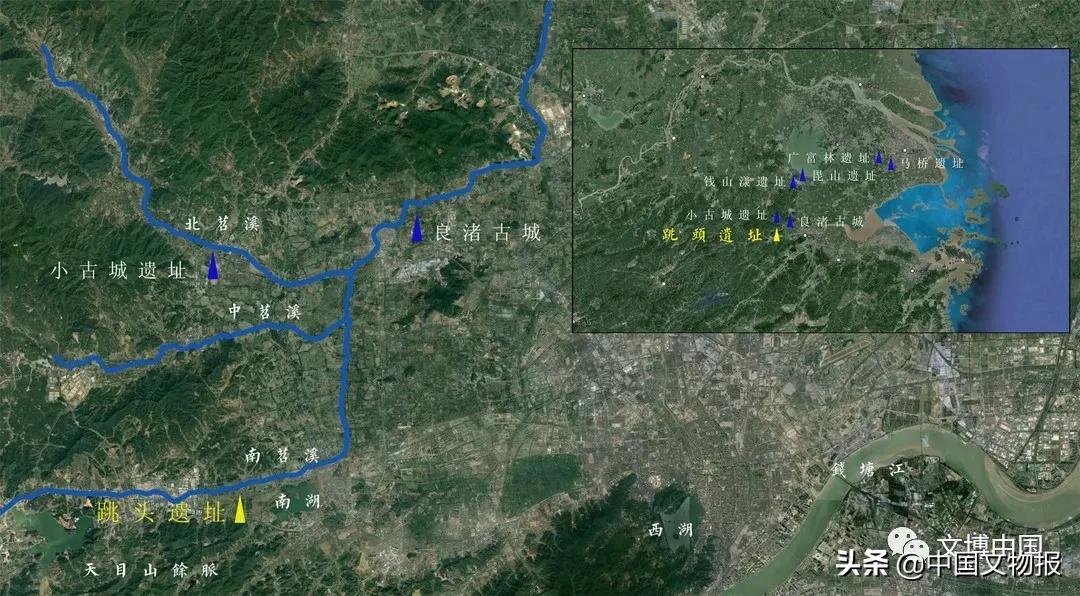

跳头遗址位于浙江省杭州市余杭区中泰街道跳头村东北,遗址西南为天目山余脉,东北为杭嘉湖平原,遗址处于浙西山地丘陵区与浙北平原区的交界地带,遗址北侧南苕溪自西向东流过,地理位置十分独特。

图1 跳头遗址地理位置

图1 跳头遗址地理位置

图2 跳头遗址地貌环境

图2 跳头遗址地貌环境

因基本建设需要,经国家文物局批准,杭州市文物考古研究所于2020年7月至2021年12月对其进行了考古发掘,总发掘面积约3000平方米,在长江下游地区首次发现晚商时期功能布局比较清晰的铸铜作坊遗址,取得重要收获。

发掘共清理不同时期灰坑70座、灰沟5条、房址2座、陶片堆4处、红烧土堆积18处、作坊遗迹1处、护岸遗迹1处以及大量柱洞(组合)等。出土陶鼎、甗、罐、钵、盆、豆、三足盘、圈足盘、觚、觯、鸭形壶、纺轮、器盖、支座,印纹硬陶罐、瓿、尊,原始瓷碗、豆,石锛、凿、斧、刀、镰、范、箭镞、纺轮,青铜斧、刀、箭镞、矛头,玉钺等遗物500余件。

图3 跳头遗址聚落格局

图3 跳头遗址聚落格局

跳头遗址是长江下游地区一处重要的史前以及商周时期遗址,堆积连续且演化特征明显,文化层年代从良渚文化时期延续至春秋时期,可分为七期遗存。

图4 T1510南壁剖面

图4 T1510南壁剖面

图5 工作照-采集环境样品

图5 工作照-采集环境样品

图6 工作照-浮选土样

图6 工作照-浮选土样

图7 遗迹-红烧土堆积1及石范出土时现场照

图7 遗迹-红烧土堆积1及石范出土时现场照

图8 遗迹-提取陶片堆积2陶片

图8 遗迹-提取陶片堆积2陶片

图9 遗迹-陶片堆积3

图9 遗迹-陶片堆积3

图10 遗迹-H41细节照

图10 遗迹-H41细节照

图11 遗物-遗址出土部分植物遗存

图11 遗物-遗址出土部分植物遗存

遗址早期阶段遗存主要分布在发掘区西南侧边缘,根据遗存分布情况判断,该阶段遗存分布核心区还应在发掘区外围更靠近山麓的区域。跳头遗址第一期遗存年代为良渚文化时期,主要分布在⑩层地层以及⑨层下开口的一些灰坑、灰沟等遗迹,陶器以细泥、粗泥陶、夹砂陶等为主,其中泥质黑灰陶数量最多,代表性遗物为T形足、鱼鳍形足、镂孔豆、圈足盘、袋足鬶等。跳头遗址第二期遗存主要分布在⑨层地层以及⑧层下开口的一些灰坑、灰沟、水井等遗迹。陶器以夹砂灰(黑)陶为主,绳纹、弦纹、刻划纹常见。鼎(甗)足以侧装扁梯形足为主。该期开始出现印纹硬陶,但烧制工艺还不成熟,从该期遗存特征上看应为广富林文化时期。

图12 遗物-跳头遗址第一期遗存(良渚文化时期)

图12 遗物-跳头遗址第一期遗存(良渚文化时期)

图13 遗物-跳头遗址第二期遗存(广富林文化时期)

图13 遗物-跳头遗址第二期遗存(广富林文化时期)

图14 遗物-跳头遗址第三期遗存典型组合

图14 遗物-跳头遗址第三期遗存典型组合

图15 遗物-跳头遗址第三期遗存花边口沿、鼎足等

图15 遗物-跳头遗址第三期遗存花边口沿、鼎足等

跳头遗址第三期遗存为本地区首次发现,主要分布在⑧层地层下部,以及部分⑦层下开口的灰坑,如H45、H65等。该期遗存代表性器物为肩部施有弦纹,腹部及底部施横向、竖向、斜向绳纹的侧扁足鼎、甗,从器形与装饰风格上看兼具广富林文化和马桥文化的特征,过渡性质明显。同时花边口沿等特征又表明该期遗存受到二里头文化的强烈影响。跳头遗址第三期遗存原始瓷和印纹硬陶技术已经成熟。从跳头遗址前三期遗存看,良渚文化晚期已经丧失了对本地区的控制力,来自北方的龙山-二里头文化以及浙西南闽北的印纹硬陶文化多波次入侵,与当地传统文化一起推动和塑造了本地区新石器时代末期向早期青铜时代的过渡。

图16 遗物-跳头遗址第四期遗存(马桥文化时期)

图16 遗物-跳头遗址第四期遗存(马桥文化时期)

跳头遗址第四期遗存主要分布在⑧层地层顶部以及⑦、⑧层交界的房址、陶片堆等遗迹,典型器物有陶觚、觯、单把壶、凹弧形鼎(甗)足以及大量半月形穿孔石刀、石锛等,该期遗存年代应为马桥文化偏晚阶段。

图17 遗物-跳头遗址第五期出土石范(商代晚期)

图17 遗物-跳头遗址第五期出土石范(商代晚期)

图18 遗物-跳头遗址第五期出土铜锭与青铜器(商代晚期)

图18 遗物-跳头遗址第五期出土铜锭与青铜器(商代晚期)

图19 遗物-跳头遗址第五期遗存典型组合(商代晚期)

图19 遗物-跳头遗址第五期遗存典型组合(商代晚期)

跳头遗址第五期遗存是遗址遗存保存最为完好,聚落结构最为清晰的一个阶段,年代应为商代晚期。该阶段存在人为对遗址空间环境的改造,通过人为有意堆筑的台地构成聚落的基础,并在台地局部继续垫高并在其上进行生产活动,台地外围为低洼湿地。通过垄状堆积或者人工挖掘的灰沟分割作坊生产区域与生活区域,同时起到交通与沟通古河道与低洼湿地进行排水等的作用。该阶段生产性遗迹众多,生活气息较弱。其中在发掘区西北部的红烧土堆积1出土多件保存较为完整的石范,石范范腔可辨器形有镞、斧等,有一范一器,也有一范多器,以生产小型工具和兵器为主。红烧土堆积1顶部覆盖一层烧结较为致密且有一定厚度的红烧土块,或为倒塌的墙体,底部可见成排分布的柱洞,推测是铸铜工坊所在。遗址还出土一件铜锭以及大量陶支脚。通过对红烧土堆积1出土的炭样进行碳十四测年,结果显示其年代为距今3178~2995年。跳头遗址为进一步探究商代冶铸流程包括原料的运输、生产活动的空间布局、铸铜活动的组织与管理等问题提供了重要材料。

跳头遗址第五期遗存文化内涵丰富,具有典型性,在总体文化面貌上与 “后马桥文化”接近,典型器物有细高喇叭形泥质灰陶豆、外撇椭圆足泥质灰陶三足盘等。结合东苕溪流域其他遗址,如小古城、毘山等聚落的近些年持续考古工作,为厘清马桥文化之后区域内的文化内涵以及考古学文化的定名提供了极为重要的新线索。

图20 遗物-跳头遗址第六、七期遗存(西周、春秋时期)

图20 遗物-跳头遗址第六、七期遗存(西周、春秋时期)

跳头遗址第六期和第七期遗存的地层保存较差,主要分布在一些灰坑等遗迹中,第六期遗存典型器物有折线纹、回字纹组合的印纹硬陶器,包括罐、瓿、尊等,年代为西周时期。第七期遗存典型器物为原始瓷盅式碗、盅式碗盖以及少量青铜器等,年代为春秋时期。

遗址发掘过程中还与复旦大学、华东师范大学等高校和科研机构进行合作,开展了一系列植物考古、同位素分析、沉积物分析、古气候变化与人地关系、环境DNA分析等研究工作。通过重点对62处遗迹收集的1000余升土壤样品进行浮选,发现大量种子、木材等植物遗存。初步研究结果显示,炭化粮食作物种子以水稻为主,还有少量黍、大豆和小麦。同时遗址还出土有楝、苦槠、马甲子、八角枫、中华猕猴桃、花椒、甜瓜、乌桕、樱桃、梅、桃、柿、葫芦、野葡萄和葎草等二十余种植物。浮选出的样品中还包括少量兽骨、鱼骨和螺壳,为了解先民的肉食食物消费提供了线索。目前,跳头遗址浮选出土炭化水稻种子的直接测年结果明确显示其主体处于良渚文化晚期至商周时期。我们还将进一步对遗址出土黍、小麦和大豆遗存展开碳十四测年工作,并配合开展微体植物遗存分析工作,为进一步探究环太湖地区后良渚时代的人类生业经济与环境适应提供更多线索。

跳头遗址堆积延续时间长,保存状况较好,遗迹类型丰富,是长江下游地区一处重要的史前和商周时期遗址。通过深入的考古发掘与研究以及系统性测年,跳头遗址有望建立起区域内标尺性的年代序列,对于构建本地区史前和商周时期文化序列与谱系关系起到了重要的推动作用。

同时跳头遗址是长江下游地区首次发现晚商时期比较清晰的铸铜作坊遗址,对于探索商代中原与长江下游地区的互动关系,本地区青铜时代文明的演化模式具有重要意义。同时跳头遗址处于浙西山地与浙北平原的交接处,是环太湖地区与浙西南闽北、赣东北、长江中游乃至中原地区交流的重要通道节点。该遗址的发掘对于认识这些区域之间的文化互动具有重要价值。

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

俄罗斯发现我国石碑 居然和乾隆有关(天子权威)

俄罗斯发现的中国石碑是因为乾隆为了展现权威。在19世纪之前,位于黑龙江东北部的枯叶岛一直都是我国的领土,岛上的子民也归顺着满清王朝。然而,在进入近代史之后,西方列强加紧侵略中国,并逼迫清政府签订了一系列丧权辱国的条约,要求我国各地赔款。而这其中侵占领土最多的国家还要数俄国了。库页岛我要新鲜事2023-04-14 23:50:070000江西发现元代美女墓,半年内被盗2次,考古家挖掘后突然哈哈大笑

中华文化渊远留长,博大精深,在经历了上下五千年的历程之后造出了古老的文明也留下了不少的古墓、文物。这些被创造出来的文物随着历史的发展和时代的进步被如今的人们所重视和收藏,特别是元代时期的瓷器最受人们的喜爱,它们因为造型独特,制作精美深得人们的喜爱,现如今不论是在历史考古方面还是在艺术方面的都具有极高的价值。元代的瓷器种类多样,而我们今天要来讲的是我国考古至今造型最为独特的瓷器。我要新鲜事2023-07-07 19:44:080000战国古籍流失街头 清华学生买下赠送母校 专家:颠覆历史认知

我国的香港特别行政区在回归之前一直扮演着内地文物流转海外的中转站的角色。无论是被买走、盗走还是私自贩卖的文物都要经过香港才能进入海外市场。特别是在上个世纪,这一现象十分严重,当时香港的管理权并不在内地的人手中,因此很难加以阻止。正因为这样的情况,导致香港的文物市场出现了大量的赝品,真假文物混杂,很少有人能够分辨哪些是真品,哪些是假货。我要新鲜事2023-07-10 12:49:570000早读·日课||No.2

论语(钱穆新解)学而篇第一(二)有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣。不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与?”有子:孔子弟子,名若。乃孔子晚年来从学者。孝弟:善事父母曰孝。善事兄长曰弟。好犯上者,鲜矣:上,指在上位者。犯,干犯。好,心喜也。鲜,少义。作乱:乱,谓逆理反常之事。务本:务,专力也。本,犹根也。亦始义。0000李学勤:《周易》与中国文化

本来参加这个会我想谈一个非常专业性的题目,因为今天是第一场报告,作为开场锣鼓,不能够唱太专业的戏文,我想就谈几个大家可能比较感兴趣的问题,题目都很大,恐怕与我要讲的实际内容有些不相称。谈三个问题,第一个问题,谈一下易学在中国文化领域中的地位;第二个问题,谈一下易学对传统文化的影响;第三个问题,谈一下孔子对易学的最大贡献。围绕这三个问题谈一些感想性的说法,错误不妥之处,希望各位批评指正。0000