虢国太子墓中玉器受沁后,如何看懂其白化现象

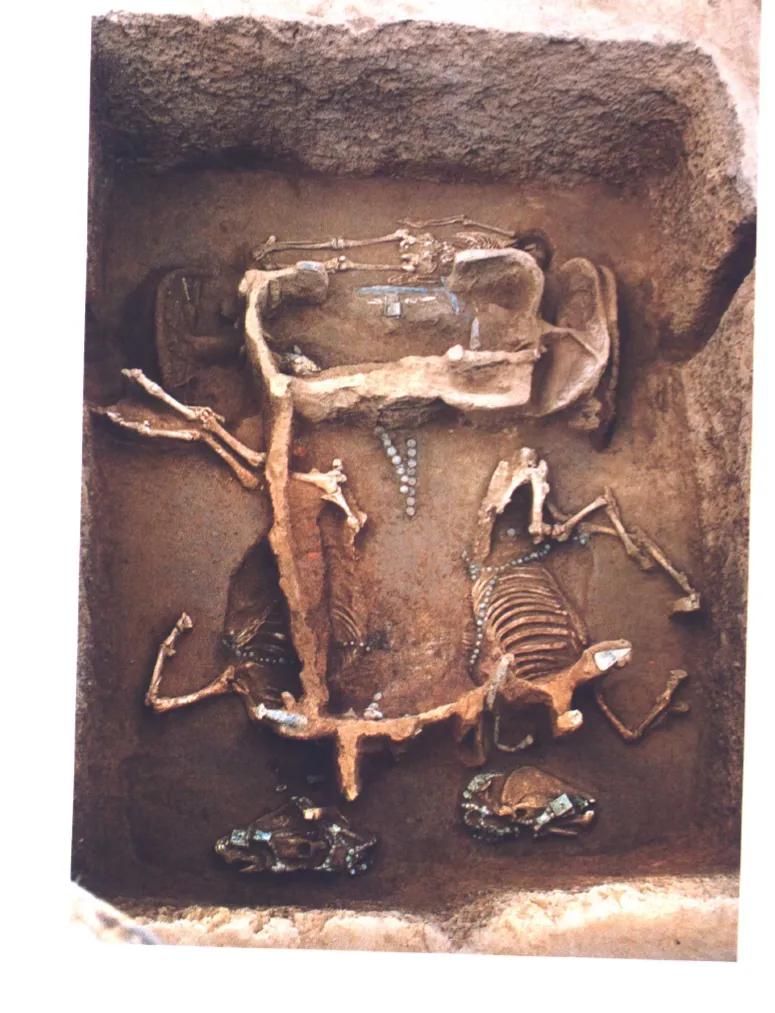

虢国太子墓(M2011)共出土玉器380件(套),其中出土的部分玉器白化现象比较严重,玉器受沁后呈现出较透明、半透明、微透明、不透明等状态。虢国博物馆和中国地质大学(武汉)合作,对M2011墓的玉器进行科学检测分析,用红外光谱仪、X射线衍射仪、激光拉曼光谱仪等仪器进行无损鉴定分析,对该出土玉器的名称、分类、沁色和宝石的颜色、光泽、透明度、密度等宝石学参数、玉石结构和质地特征,以及玉器纹饰和制作工艺进行观察、鉴定和研究。

这里选取23件(套)比较典型的玉器白化受沁现象,将这些玉器情况介绍如下。

从这些玉器中可以看出玉器都受到了不同程度的白沁现象,白沁现象又俗称钙化,是指玉器经长期风化作用,在器表或孔隙内附着一些白色粉末,或生成一层白色松软的包体(闪玉白化后,常常会比重变轻,硬度下降)。对玉器的白化现象,清代学者对其研究得比较详细,记录也比较丰富,比如清代徐寿基在《玉谱类编》中写道:“玉在土中与物相附久即沁。入其黄者为黄土沁、松香沁;白者为石灰沁;青者为青土沁、铜青沁;绿者为铜绿沁;黑者为水银沁。”民国学者刘子芬在其著作《古玉考》中写道:“玉有软硬二种,皆含有石灰与水银。……又新出土之古玉器,其表面常现白色,如沾粘石灰,然经人盘弄后,体内复生白点,如含渣滓然,亦即其本体中所化分之石灰。”对于玉器白化的成因,清代学者认为因为玉器入土年代久远,地里的石灰浸淫于玉器之上,所以形成了玉器白化。而民国学者多认为玉器本体内含有石灰所导致白化。

随着科学技术的发展,现代科技(比如红外光谱仪、X射线衍射仪、激光拉曼光谱仪等)应用于玉器的研究,人们对玉器白化现象有了科学的认识。首先,玉器白化现象是玉器在入土埋藏后形成的,可以改变玉器原有的一些物理性质,如颜色、透明度、硬度等;钙化现象的发现表明白化现象也能改变玉器原有的某些化学性质,如钙盐成分的沉积渗透。因此在进行玉器的文物考古研究时,应尤其注意对玉器材质的原始面貌的有效识别和信息提取,避开风化区域。全器白化玉器的原始面貌可借助透射光进行判断,严重整体白化玉器的原始面貌需要借助同墓出土的其他玉器进行辅助判断。其次,以往的研究已经证实玉器受沁部分疏松的不少白化玉器已属于脆弱性文物,因此需要抢救性的加固修复以及预防性的适宜环境。

从肉眼观察可知,太子墓出土的这23件(套)玉器受沁程度和受沁特征差别比较大。轻度受沁的玉器可以直接用肉眼辨认出玉的本来颜色,玉器表现出油脂光泽、微透明-半透明的光学特征,中度和重度受沁的玉器其本来的玉性特征受到破坏,这些玉器的光泽度、透明度和密度都有不同程度的下降,表现为蜡状光泽-土状光泽、微透明-不透明。对这些出土玉器用红外光谱仪、X射线衍射仪、激光拉曼光谱仪等仪器进行测试,得出结果:这23件(套)玉器中有20件为软玉,这些软玉又分为白玉和青白玉两种;还有2件玉器的测试结果为细砂岩,1件为大理岩。

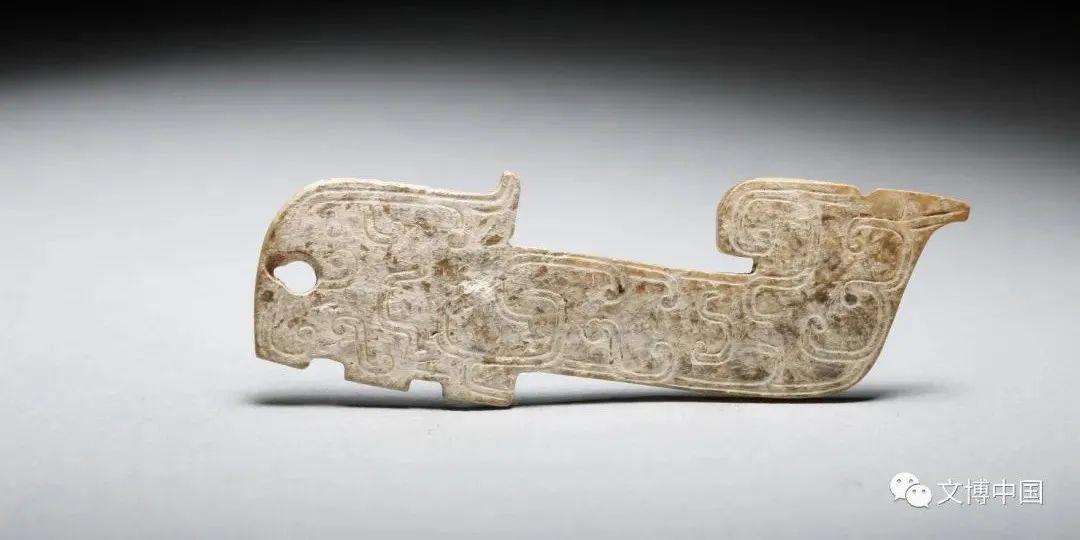

▲鱼尾龙形玉佩

玉器白化现象造成了玉器内部的结构疏松,玉器白化呈现点状和片状分布的白化现象,也有的玉器全身呈白化现象,而玉器钙化严重的区域用手摸上去有掉落粉末状颗粒,这对玉器造成了极大的伤害,因此对白化及钙化严重的玉器应该进行有效的保护,并且对玉器的保存环境也要进行相应的处理达到保护玉器的理想效果。

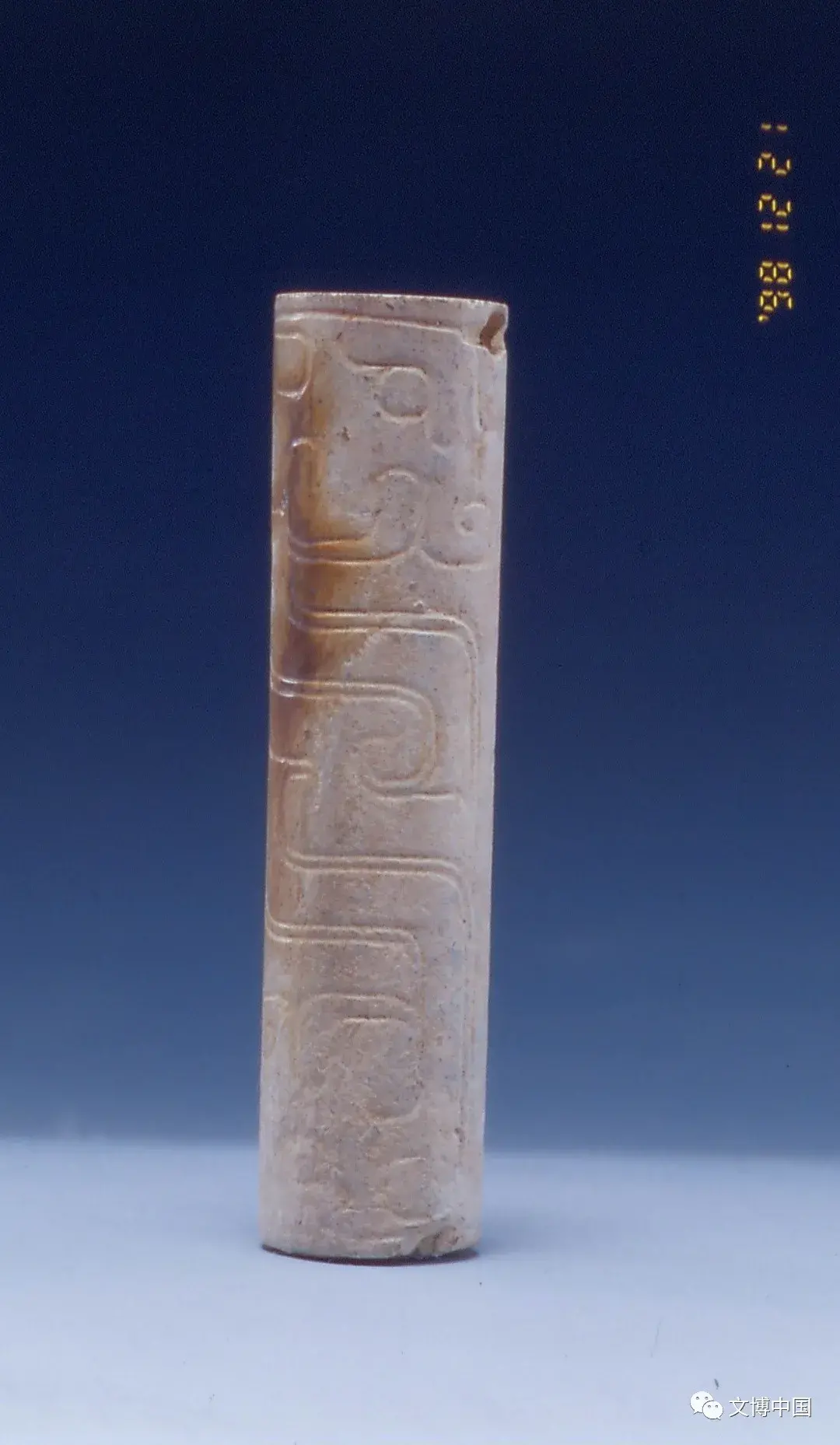

玉玦肉眼观察其呈蜡状-土状光泽、微透明-不透明(强光下半透明)、隐晶质致密-颗粒感不致密、体状受沁、黄白色沁,肉眼可分辨出青白色本色和黄白色沁色。玉管器身为渗入内部的两条带状沁,与其他玉器受沁方向不同,所以光泽和透明度都较好。在显微镜下,未受沁部分呈青白色透明状,而白色受沁部分不透明、土黄色受沁部分半透明。

鱼尾龙形玉佩玉器呈蜡状-土状光泽、不透明,体状受沁,沁色有白色、土黄色和黄褐色,有些保有隐晶质致密的结构,有些因受沁疏松而显颗粒感。鱼尾龙形玉佩未受沁部分为青白色,在透射光下白色沁为半透明-不透明,土黄色沁为半透明,黄褐色沁为不透明。综合上述玉器情况来看,受沁会改变玉石的颜色,使其光泽和透明度下降,同一块玉器可以有多种沁色,不同部位的受沁程度不同。

对缠尾双龙纹玦受沁程度进行显微观察,沁色有沿纹饰分布的规律,说明玉器雕刻加工会破坏玉质的表面结构,导致其更容易受沁,在显微镜下,缠尾双龙纹玦中含有块状青白色物质,应是结晶颗粒较大的透闪石,比周围隐晶质透闪石的受沁程度轻,说明同种物质在相同环境下结晶程度好的受沁程度相对较弱。

▲玉玦

▲盘龙形玉佩

从M2011号墓的玉器科学分析结果表明:一是玉器的材质不同,其白化程度不同,白化现象从弱到强依次为透闪石、蛇纹石、细砂岩。玉环属于透闪石,白化现象很少,只有在玉环的一边,有一些点状的白化斑点,且白化斑点只浮于表面,没有深入到玉器本体内。人形佩属于蛇纹石,玉器晶体中金属阳离子Mg元素已流失很多,使得SiO2的百分含量超过了正常值,玉器严重白化,其本体只保留住了纤维状的蛇纹石晶体形态。玉管为大理岩,全部受沁呈灰白色,玉器受沁严重,质地粗糙,用手触摸玉器表面,表面有粉末状颗粒,并且易脱落。

二是玉器材质相同,但玉器白化程度随着琢玉技艺和工艺的复杂程度而变化。缠尾双龙纹玦和玉管都是隐晶质致密青白玉,玉管由于制作工艺简单,不需要雕刻许多纹饰,表面打磨抛光精细,因此,玉管的白化现象为渗入内部的两条带状沁,与其他玉器受沁方向不同,所以光泽和透明度都较好。

▲左:玉管;右:玉人

不同级别的墓葬所用玉与石的比例及玉质的优劣不同,等级越高的墓葬其玉器所占的比例越高,软玉的质地和加工也越好。M2011太子墓是七鼎墓,出土玉器大部分为白玉和青白玉质的软玉,也证实主人身份等级较高,同时也说明玉在当时已是等级、权力、礼仪、财富的象征,这也佐证了《周礼·考工记·玉人》等级用玉的真实性。

原标题:虢国太子墓出土玉器“白化”现象分析

作者:焦婧

作者单位:虢国博物馆

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

为何古人喜欢留长指甲,这几个原因令人哭笑不得!

现如今随着生活水平的提高,人们对于外在美也越来越重视了,所以各类护肤美妆美甲店应接不暇的出现。其中美甲业更是成为了一个新的时尚风尚标。人们花着大把的钞票跑到美甲店去,给自己的手指来个全套的"美容spa",玩得不亦乐乎。有别于现代的美甲技术,古人们为了彰显自身的时尚,都是将指甲无限度的留长,以此来显示自己别样的风采。但古人喜欢留长指甲的原因你真的知道吗?我要新鲜事2023-05-25 17:07:430000从质量、效率到成果、人才——安徽考古事业高质量发展的必由之路

每一次到年终总结的时候,无论是个人的,一个部门的,还是安徽省文物考古研究所的,大家也许都会想到同样一个问题:一年又一年,每一年我们都在总结过去的一年,谋划新的一年,这当然非常必要、非常重要。但问题是,我们所谋划的重点工作,设定的年度目标,描绘的宏伟蓝图,实现了吗?都实现了还是部分实现了?亦或没有实现?实现了的效果怎样?0000谷飞:山东滕州前掌大遗址出土车马葬研究

一、发掘概况:在前掌大墓地共发掘5座车马坑,1998发掘时曾将两座车马坑单独加以编号,为与以往车马坑编号相统一,我们将其改为M131和M132。这样五座车马坑的编号分别为95STQM40、M41、M45和98STQM131、M132。(图一、前掌大遗址位置图)5座车马坑均分布在南区墓地。5座车马坑按所处的位置可分成三组。我要新鲜事2023-05-25 23:49:320000小角龙:蒙古小型角龙类(长0.6米/鹦鹉状嘴巴)

小角龙是一种角龙下目中的小型恐龙,它最大的特点就是脑后的颈盾非常短,且体长只有0.6米,诞生于6500万年前的白垩纪末期,属于目前已知的最原始的角龙类恐龙之一,第一批化石发现于亚洲的蒙古国,微角龙属于它的异名。小角龙的体型我要新鲜事2023-05-09 20:27:070000齐国墓葬考古 揭秘战国墓葬特点

齐国是春秋战国时期最为重要的一个诸侯国之一,齐国墓葬文化承载春秋战国时期丰富的历史信息,能够充分地反映出当时社会的习俗和风貌。通过对齐国墓葬的考古,发掘和研究,可以帮助我们更好地了解战国时期墓葬的特点。一、齐国和战国的墓葬分布与规模我要新鲜事2024-07-23 19:32:370002