砖心城意 | 去南京城墙博物馆里赏时光典藏

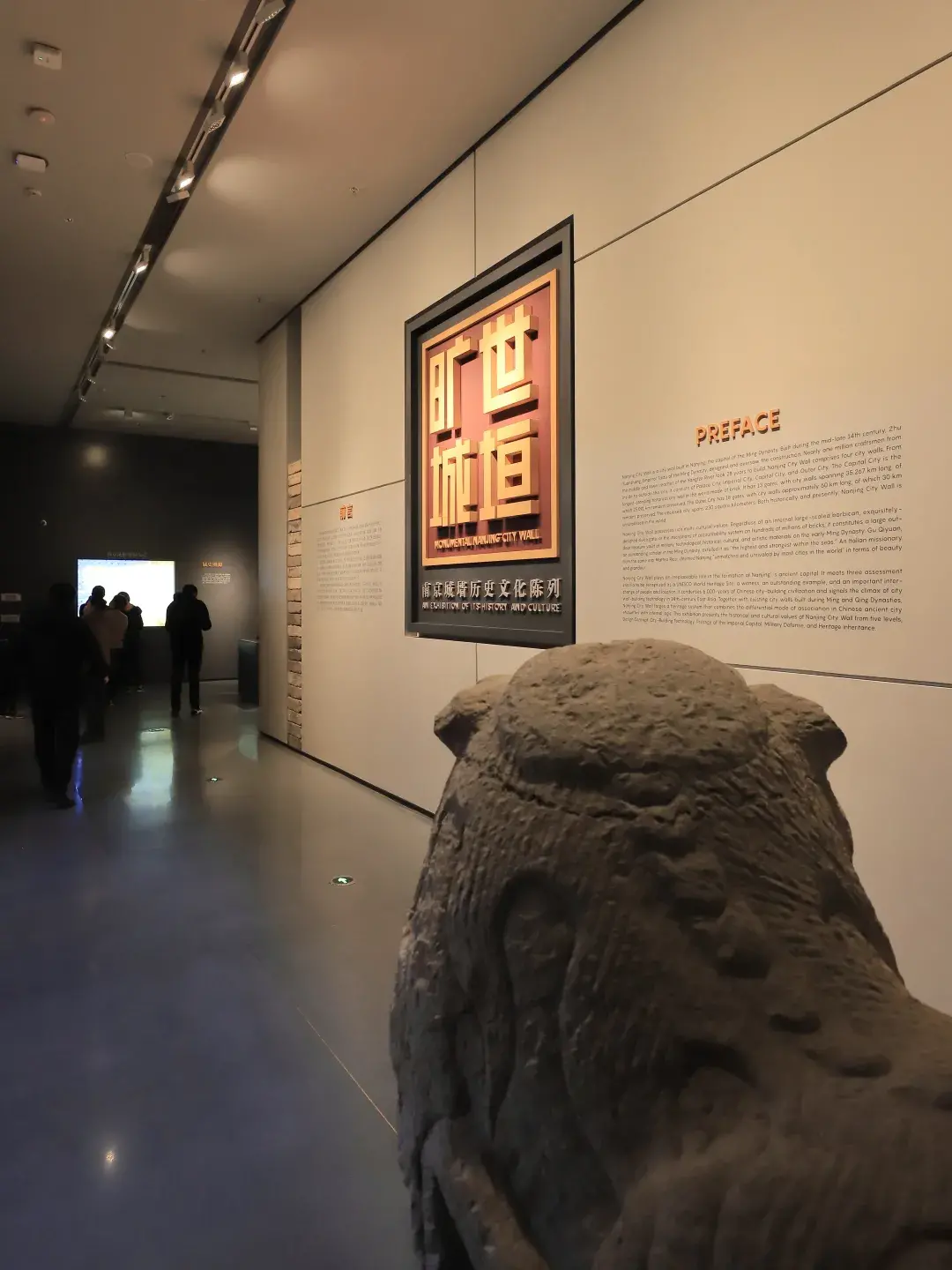

岁末年初,打开一份来自南京城墙的跨年礼物。正在试运行的南京城墙博物馆里,“旷世城垣——南京城墙历史文化陈列”如约开放,随着展线延伸,南京城墙的前世今生徐徐展开。

“旷世城垣——南京城墙历史文化陈列”序厅

656年,岁月留痕,从城防设施到遗产景观,在古今辉映中,城墙化身成为这座城市容量最大的“记忆存储”。

“城史溯源”部分

古都高光

与现存规模宏大的明城墙相呼应,南京城墙博物馆的展示聚焦明代南京的城市规划与城墙营建。“江南佳丽地,金陵帝王州”,十朝都会的记忆里,明文化的色彩鲜明而持久。

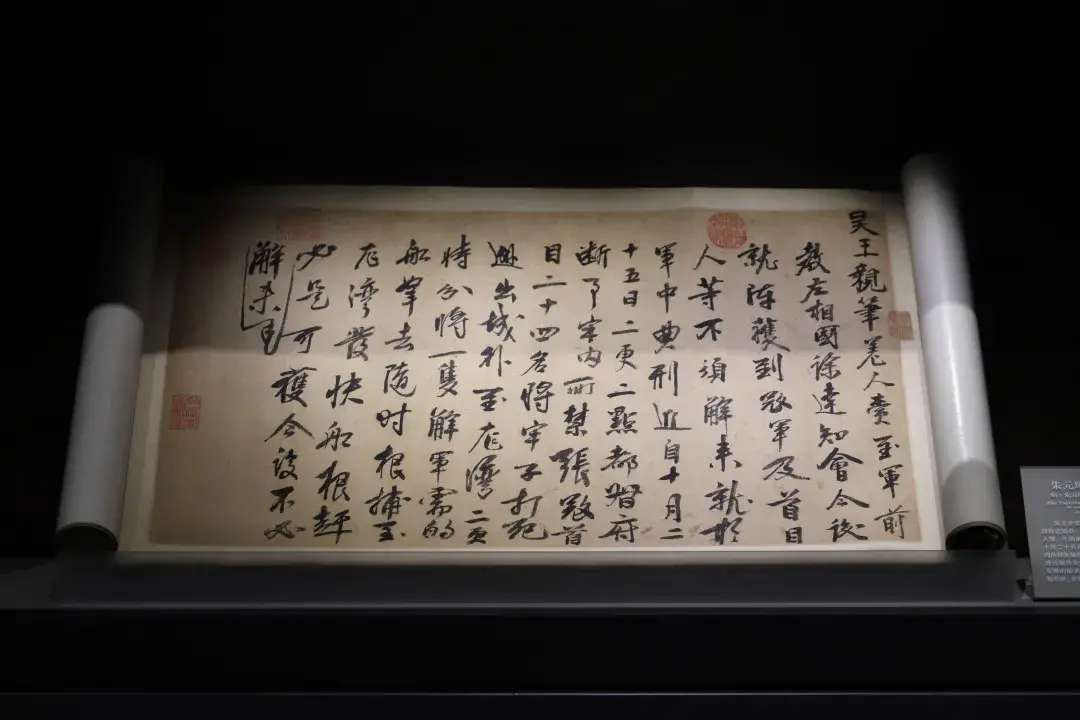

越城肇基、金陵置邑,两千余年所积蓄起的筑城传统,伴随着大明帝国的奠基迎来最耀眼的高光。借展自无锡博物院的《朱元璋行书手谕》回到曾经的应天大本营,“吴王亲笔……”,凝视“雄强无敌”的朱元璋体,耳边仿佛回荡起元末乱世的铁马金戈。要知道,南京明城墙的营建最早可追溯至1366年——这一年,还是吴王的朱元璋,在应天府开始践行“高筑墙”的建国方略。

无锡博物院馆藏《朱元璋行书手谕》

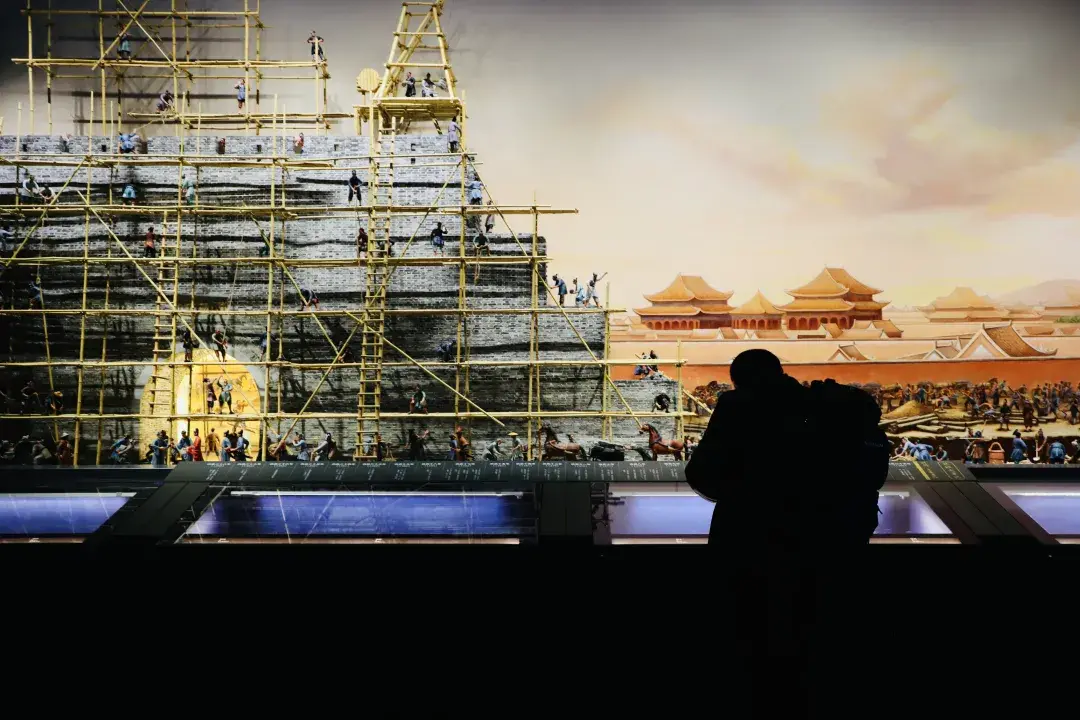

高阔城隍,围合着明初立国的光荣与梦想,也标记着古代筑城技术的发展巅峰。尽管彼时的朱元璋仍徘徊在“首都难题”的困局中,但他依然不惜代价地为这座城市构筑起了古典世界最为宏大的城池体系。从京师到留都,有明一代,南京始终处于最高等级城市的序列中,国初的首善气派,后来的南都繁会,乃至南明的昙花一现,都在这里以城墙视角铺陈开来。

城墙营造微缩场景

在晚明中西文明碰撞的浪潮中,初到南京的耶稣会士利玛窦也为这座城市所折服。在《利玛窦中国札记》收录的信件中,他这样写道,“南京意思是‘南方的都城’,中国人以为它是世界上最美最大的城市,我本人也相信如此,至少在远东它是最大最美的。”随后,他也很自然地以多重城垣为线索,描述了自己的南京印象。

一颗砖心

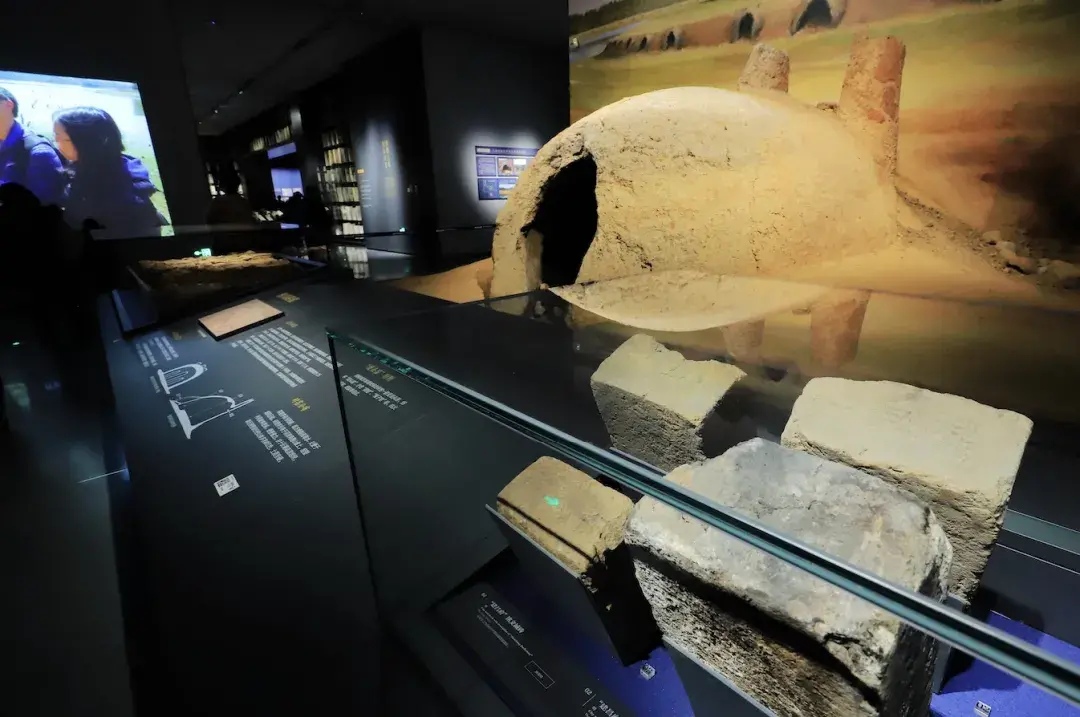

在南京城墙博物馆里,体量最大的展品是一座曾为南京城墙烧制城砖的明代砖窑——该窑址原位于江西黎川(即明代建昌府新城县)洪门水库淹没区,经整体搬迁落户南京城墙博物馆,进行异地保护展示;数量最多的展品是一批明代城砖——在这七百余块具有代表性的铭文砖中,就有带着“建昌府”“新城县”铭文的城砖。“最大”与“最多”,超越时空的聚首,构成了城墙博物馆里最硬核的组合。

江西黎川明代砖官窑与带有“建昌府”“新城县”铭文的城砖

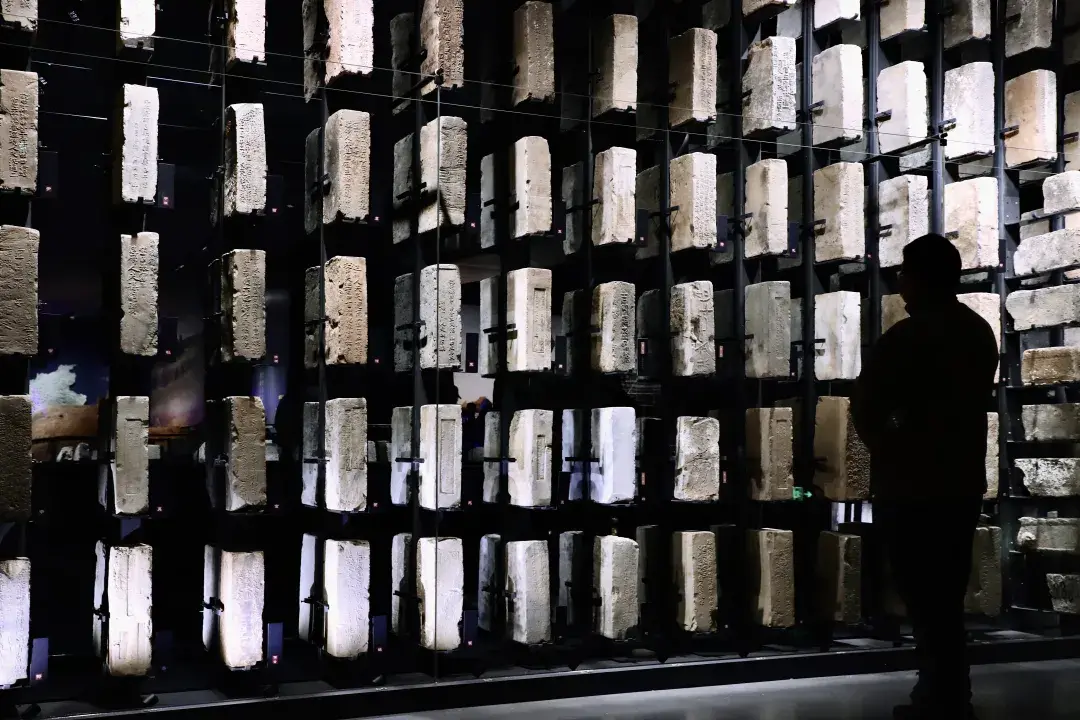

展厅里的城砖按照责任方、产地、铭文形式、书体艺术等类别形成阵列,规格一致的城砖整齐排布,建构起另一种富有视觉冲击的“砖墙”秩序。城砖是城墙遗产构成的最小单位,也是明代构筑南京城墙的最大宗建材,其生产、运输、调配和使用,都遵循着严格的管理制度。丰富的城砖铭文,隐藏着明代社会的运行密码,也印证着南京城墙跨越山河的非凡身世——历时二十八年,产自长江中下游数十个府州的上亿块城砖在此汇聚,数以十万计的军民工匠在此集结,最大程度地保障了南京城墙这一超级工程的顺利完工。

参观者在“城砖阵列”前驻足

可以看出,陈列中的每一块城砖都经过专业严选,从品相比较到砖文释读,既有《铭文天下——南京城墙砖文》《南京城墙砖官窑遗址研究》等科研成果所奠定的学术基础,更有多年来流散城砖“颗粒归仓”的功劳。

城砖集合,构成了整个陈列的中部重心,也映照着“搬砖者们”的澎湃初心与品质匠心。

满满城意

在南京城墙博物馆里,城墙主题所投射出的是关于南京城市史的整体叙事。城墙从未孤立于城市而存在,即使今天,作为文物保护单位的南京城墙也依然深刻影响着城市发展的平面格局与天际轮廓。

明代南京城沙盘模型

在展览语言中,城市与城墙作为主语自然转换,城市发展与城墙变迁始终交织在一起,城墙内外是城市生命的蓬勃延展。

回溯城史源流,模印有“石头”二字的东晋城砖,确证石头城尘封的时空,为“虎踞龙蟠”留下确实注脚。映射大明高光,南京都城的沙盘模型,与影像解说相配合,光影幻化中,闪动“洪武京城”的宫阙市井。不忘战火屠戮,斑驳旧影里,弥漫着硝烟的城墙弹痕累累,消失的城楼背后,是整个城市痛楚彻骨的苦难悲情。汲取历史教训,“护城”与“拆城”几番博弈,曾留下多少遗憾。保护好南京城墙——曾经是几个人的呐喊,如今已成为整个城市的信念。

“里十三,外十八”,老南京们脱口而出的城门掌故,唤起老城记忆,也勾起小年轻的好奇。“三山聚宝临通济,正阳朝阳定太平,神策金川近钟阜,仪凤定淮清石城”,城门今昔,观者间的距离被熟悉的地名拉近。攀谈中,城门洞里往来的生活更显人情滋味。

融入博物馆里的中华门瓮城

古都“呈墙”,尽叙风华。城墙里的时光典藏,是风雨苍黄,是烟火日常。

作者:朱伟

作者单位:南京实迹文化遗产保护有限公司

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

原始蜥脚类恐龙:金山龙 体长仅5-6米(发现于中国云南)

金山龙是一种蜥脚类恐龙,诞生于1.98亿年前的侏罗纪早期,体长可达5-6米,高度大约在2米左右,是一种中型的植食性恐龙,由于第一批化石是在中国的云南省禄丰县金山镇发掘的,所以便以当地的地名为灵感而命名。金山龙的外形特征我要新鲜事2023-05-09 04:35:190000新发现 | 河北开元寺南遗址一处宋代房址内出土医药相关文物

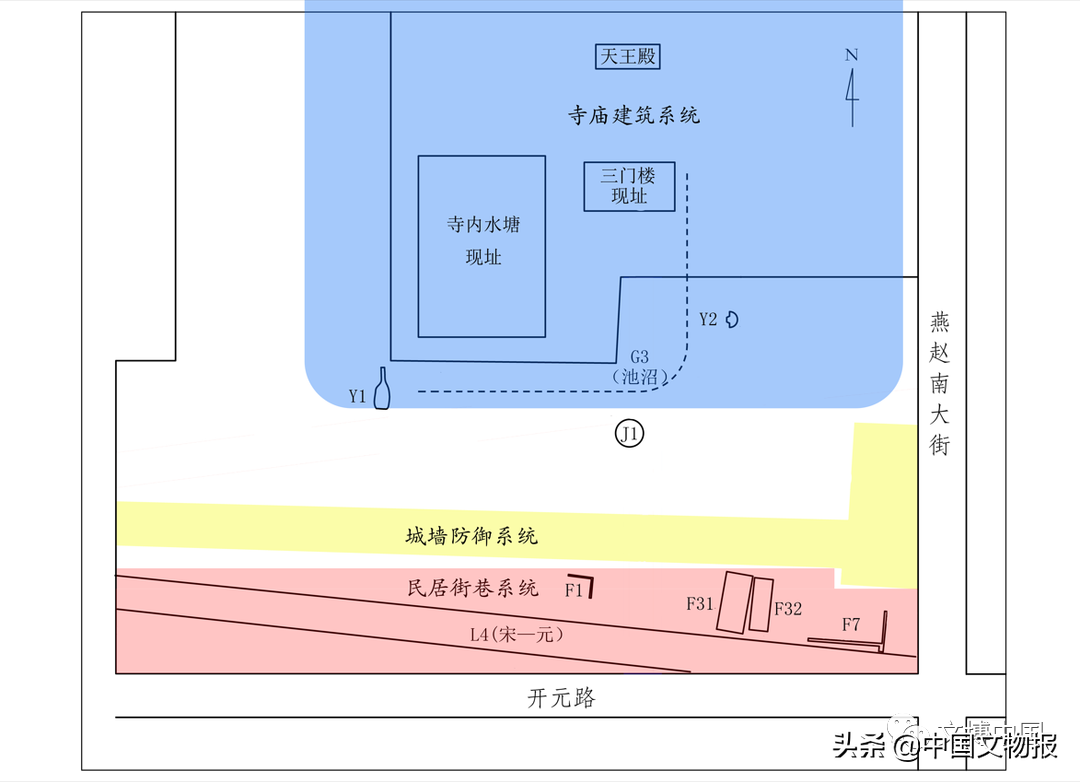

开元寺南遗址位于国家历史文化名城正定,是一处时代跨越唐至明清的古今重叠型城市遗址。自2015年以来经历了持续六年的考古工作,不仅发现了城墙防御遗存、寺庙建筑遗存,更是发现了大量与古代居民日常生活相关的遗迹遗物。尤其值得关注的是,遗址中发现的一处宋代房址出土了和医药有关的文物。我要新鲜事2023-05-06 22:50:450000被大蛇守护的古墓 到底是咋回事(陕西古墓)

大山里的古墓埋葬的是通天巫术教徒。传说陕西大山有古墓,这座古墓被一条大蛇所占据,也可以说是古墓受到了大蛇的保护,如果有盗墓贼想要进去,一定就会受到大蛇的攻击,听起来这个传说特别的玄乎。但考古专家很快就组织了一支队伍,准备到山上的墓中一探究竟。当他们在山下的村庄里咨询古墓的传说时,当地的村民还劝他们不要轻易去涉险。不过也没发现所谓大蛇。入山调查我要新鲜事2023-03-22 19:48:350000夏朝存在471年没有王陵,夏王去哪了?三星堆考古成解密突破口

目前关于夏朝存在时间的最早记载是古本《竹书纪年》:“自禹至桀十七世,有王与无王,用岁四百七十一年”。此后,国家夏商周断代工程根据一系列夏文化的考古发现,采信了这一记载,将夏朝的年代框架拟定在了公元前2070年至前1600年。我要新鲜事2023-06-02 19:52:200000山东发现一明代古墓 专家赶到却只剩下墓志铭 陪葬品去哪了

我要新鲜事2023-04-24 00:38:250000