2020十佳图书编辑说 | 从《铜陵师姑墩》谈考古报告的编写

2020年度全国文化遗产十佳图书推介活动将10种十佳图书、10种优秀图书呈现在读者面前,它们以高质量的内容和形式,反映出我国文化遗产学术研究的杰出成果,展示着欣欣向荣的文博行业风采,也启示着文化遗产图书的未来发展方向。我们向这些入选图书的图书编辑约稿,从编辑的角度,还原出图书的策划、编辑和制作过程,以飨读者。

铜陵师姑墩遗址是皖南和沿江区域重要冶铜遗址,发现夏商至春秋时期房址2座、灰坑9座、沟3条、水井1口,以及与建筑相关的大量柱洞和沟槽。发掘出土大量的陶器、石器、铜器等各类标本以及较多的铜渣和炉壁残块,还有树干、木头、兽骨等各种动植物遗存。《铜陵师姑墩——夏商周遗址考古发掘与研究》考古报告的出版,对夏商周考古、冶金考古等方面的研究具有重要意义。

《铜陵师姑墩——夏商周遗址考古发掘与研究》考古报告承袭了一些过去优秀报告的编写经验,同时也在编写体例等方面做了一些新的尝试。本书既发表了完备的地层、遗物资料,也有作者们对遗址性质、遗物分析的思考与研究。作为本书责编之一,我从以下几方面介绍本书亮点。

《铜陵师姑墩——夏商周遗址考古发掘与研究》

安徽省文物考古研究所、安徽大学、铜陵博物馆、铜陵市义安区文物局编,

文物出版社2020年10月出版,定价680元

以探方为单位最大限度地发表资料

考古报告虽有约定俗成的体例,但综合考古学发展需要及业内对考古报告编写的诸多讨论意见,对考古报告力求最大化提供原始信息的呼声最为强烈。考古报告的出版,是对整个考古发掘、整理工作成果的总结,也是各学科进行系统性研究工作的开始。作为第一手资料的考古报告,其资料发表的好坏多寡,对后续研究工作的展开起到非常重要的作用。

师姑墩遗址发掘共布10米×10米探方9个、5米×5米探方15个,实际发掘面积近1300平方米。对于这样的遗址类型与发掘面积,要如何发表材料,领队与主要作者们做过细致地讨论,最终选择了以探方为单位,全面系统地发表材料这一方式,图书出版后获得了考古学界的广泛好评。

第一至五章包括概述、遗址考古小史、遗址与堆积、夏商周遗存总述、宋至清代遗存总述。本书亮点之一便是第二章“遗址考古小史”,不仅对遗址的发现、发掘和整理工作展开了全景式回顾,同时清楚地交代了发掘过程中遇到的不同问题、解决问题的理念与解决方法,点明发掘、采样、整理工作中的不足之处,让读者对发掘、整理的过程有清晰的认识,在使用本报告做资料取舍时有所参考。书中详细交代编写者的成书思路,规定所用代号,全书统一,并有“虚拟聚落形成过程图”“各层土色及与建筑相关遗迹单位表”,加之第三章“遗址与堆积”串联起整个遗址地层和遗迹关系,解决了以探方为单位发表资料零散的问题。在资料取用方面,本书总分关系清晰,指代关系明确,内容丰富又不显杂乱。

第六至二九章是报告的主体部分,按探方编写,共24章,每章中详述该探方的地层堆积、遗迹单位及遗物、地层遗物。遗迹以探方为单位介绍,有完整的四壁剖面图、遗迹分布图。遗物按地层为单位介绍,介绍全部的小件和绝大部分标本,均配有“陶瓷器质地、颜色统计表”“陶瓷器纹饰统计表”,每件器物配有等比例线图并最大限度地安排彩色照片展示。

正如书中所说“利用小资源解决大问题”,随着科技的发展,小遗址也能“五脏俱全”地显示丰富的信息,多领域、多学科的交叉研究也在不断扩展考古学的边界,作者与编辑所做的努力之一便是不让今日的认识限制未来视野,在报告中力求以最明晰的方式保留、展现最多的信息,以待将来的研究使用。

与报告融为一体的多学科研究

正如报告副标题“夏商周遗址考古发掘与研究”所表现,本书不仅是资料详实完备的报告,也是皖南地区夏商周考古学研究的重要著作。师姑墩遗址南面是长江下游最大的铜矿带,商周时期以来一直是采、冶、铸铜的资源重地。考古领队吴卫红在进行遗址发掘前,曾对这一区域及附近繁昌、南陵、池州等地做过多次考察,对该片地区可能存在遗址的情况和类型做到心中有数。同时,立于铜矿、城址、聚落、土墩墓“四位一体”研究思路的视野之上,工作开始之初便带着诸多问题对整个遗址进行综合性、整体性的思考。相信这也是师姑墩遗址的发掘从原本的配合基建的考古项目,成为“考古中国‘长江中游文明进程研究’之‘夏商周课题’皖南先秦冶矿遗址项目”的一个重要原因吧。

基于这种理念,在发掘的同时对研究方向进行思考,在发掘期间,考古工作就对科技考古有所侧重,在整理阶段中,发掘者与科技考古人员多次交流、密切合作。其所导向的成果便是本书中大量与发表材料有机结合的论述与研究。

第三〇至三五章是本书研究成果,也是精华所在,包括遗址的分期和年代分析,对夏商周遗址出土中最重要的研究对象陶器的文化因素分析、对皖江地区进行区域考古的详细考证,并从科技考古角度对遗址所出土的青铜器、原始瓷、动物遗存进行了试验与研究。从学术意义上说,本书建立了皖南地区夏商周时期考古学分期年代序列,首次证明了皖南青铜冶铸时间可早到二里头文化时期。为重新认识商周时期青铜器制造是否具有民间冶铸行为,或者官方铸造业的其他模式提供了丰富的实物资料和全新的视野。

道出考古人的执着与心酸

本书后记洋洋洒洒三千余字,拿到后记的初稿时,我便觉得其会引起关注。果不其然,报告出版后,这篇后记在考古人中引起了广泛的共鸣与讨论。

考古人都知考古发掘工作艰辛不易,领队吴卫红在本书结语中所道出考古工作中的“辛酸泪”,也是一封给同僚、朋友、家人情真意切的书信。协调考古工作与当地人用地关系,发掘计划无法如预期进行,长时间无法陪伴家人……常驻工地的考古人都有太多此类经历。只是诸多作者在后记中对所遇困难少有所言。

作为考古报告的编辑,听各个领队聊发掘故事再结合自身短暂的下工地经验,知道其实后记中所言困难对考古人来说只是几个方面问题的总述,发掘中更多是不足为外人道的艰辛。不管是作为编辑,还是读者,十分欢迎此类“考古小记”,特别是在社会各界关注考古事业,大力推广考古工作成果的今天,考古工作的方方面面均需为人所知,为社会所了解,此类小记,对作者而言是工作阶段性的总结与体会,对读者而言是全面认识考古工作的机会之一。

这样一部兼顾了资料性与学术性的报告从初稿的酝酿到成书的出版前前后后历时9年余,经过不懈的坚持,不仅质量上达到了客观、详实、全面与科学的目标,并且其所做尝试扩展了考古报告这一类型图书的深度和广度。最终《铜陵师姑墩——夏商周遗址考古发掘与研究》荣获2020年度全国文化遗产优秀图书,想必也是学界与读者对本报告的肯定。

作者:彭家宇

作者单位:文物出版社

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

上海博物馆“大博物馆计划”(2022-2025年)全文发布

大/博/物/馆/计/划2022-2025年2022年12月21日上海博物馆迎来建馆七十周年。12月12日,上海博物馆发布《上海博物馆“大博物馆计划”(2022-2025年)》。根据这一计划,上海博物馆将以建馆70周年、东馆建设为重要契机,建成“一体三馆”基本格局。现全文发布如下:上海博物馆“大博物馆计划”(2022-2025年)我要新鲜事2023-05-06 15:49:040002中华文明起源的浙江回答

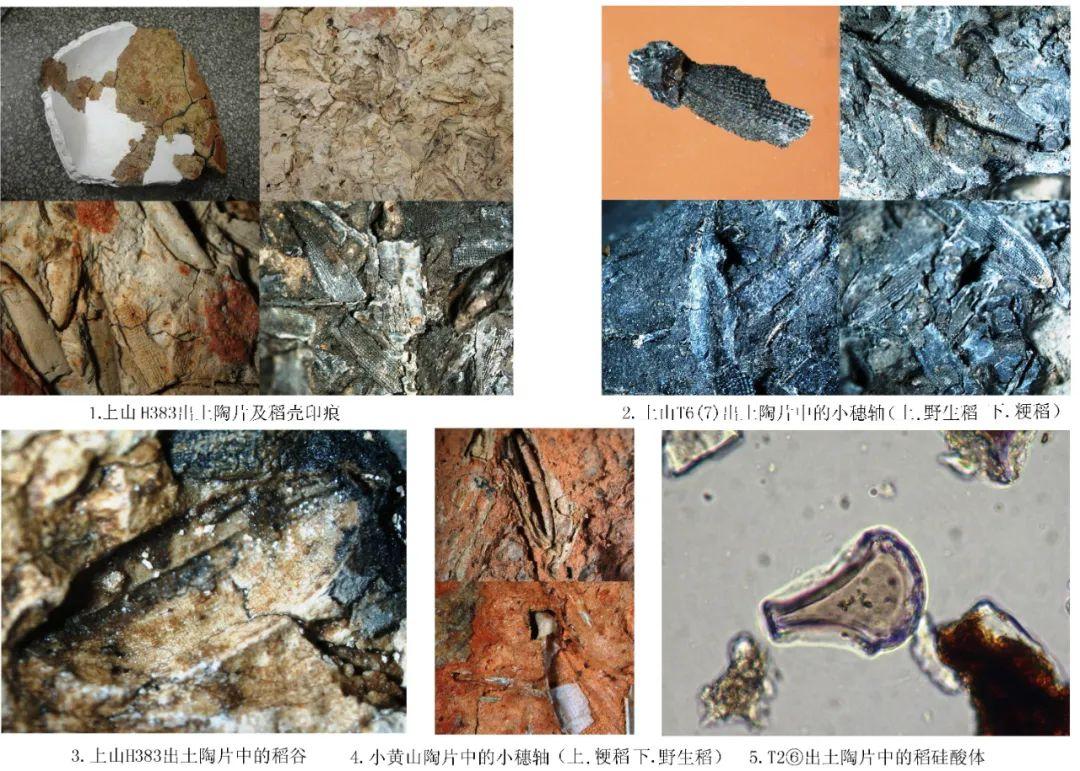

在中华文明的发展进程中,由各地、各族群创造的灿烂文化日益融合,逐渐形成多元一体的格局。考古发现证明,浙江是稻作、蚕丝、茶叶、漆器、瓷器等的主要起源地,有许多具有中国特色的文化符号起源于浙江,在与其他地区的交流中扩散开来。我要新鲜事2023-05-26 17:04:450002世上真有不腐“养尸地”?撬开棺材最离奇一幕把盗墓者也吓傻了

原题:死后葬“养尸地”指甲疯长,平叛功臣僵尸吓傻盗墓贼本文作者倪方六当下,全国各地的盗墓现象很严重,尤其是一些有历史的城市。如2009年上半年,南京溧水一带有近百座古墓被盗。盗墓贼怎么这么厉害呢!其实,南京周边的盗墓现象,从古至今从来就没有绝迹过,不少都是外来南京的“摸金校尉”。不只如此,中国古代盗墓史上许多“最”现象,不少发生都在南京。图:南京郊外六朝(东吴)墓葬考古发掘现场我要新鲜事2023-05-27 18:03:050000冬至赠书 | 跨越1600年,收藏142件中国荷主题文物,首次全面解读“荷物”的美与用

文博中国的福利来啦~请看3张精美的图,你发现了什么共同点?第一件,是来自五代吴越国的铜释迦龙座像,现藏浙江省博物馆。2001年出土于中国可能无人不晓的雷峰塔,一级文物。造像螺发高髻,身穿下垂袈裟,左手抚膝,右手施说法印,结跏趺坐于仰莲台上。我要新鲜事2023-05-06 15:46:550000官员不及时如实报告洪水灾情,古代是如何查办的?

古代不及时反映洪水灾情的后果本文作者倪方六今年南北各地水灾多发,抗洪救灾成为舆论热点。图:2016年7月19日,河北邢台洪水破堤成灾中国自古多灾,古代如何防洪?当水灾来临时,古人会怎么做?从史料记载来看,早在先秦时,中国已有一套“汛情奏报”、“灾情奏报”制度,对抗洪救灾不力、隐瞒灾情的行为,都有相应的惩处和问责办法,北宋初年甚至有官员因未及时上报灾情而被处死和免职。我要新鲜事2023-05-27 13:16:240000