皮洛遗址系列报道之二 |“精美的石头”会说话

稻城,这里被誉为星球上的最后一方净土、探险家约瑟夫·洛克心中的「香格里拉」、人一生至少要去一次的圣地……这里不仅遗留着大自然最古老的痕迹,如今还发现了远古人类生活的线索——四川稻城皮洛遗址。

皮洛遗址,让旧石器考古沸腾、让中国考古惊叹,甚至让世界考古重新思索!

皮洛遗址位于四川省甘孜藏族自治州稻城县金珠镇,东距稻城县城约2公里,平均海拔超过3750米,为金沙江二级支流傍河的三级阶地。遗址整体面积约100万平方米,在不晚于距今13万年连续的七个文化层中共出土近万件石制品和多处用火遗迹。

皮洛遗址是目前在东亚发现的最典型的阿舍利晚期阶段的文化遗存,也是目前发现的世界上海拔最高的阿舍利技术产品。

是迄今青藏高原发现面积最大、地层保存最完好、堆积连续、文化类型丰富多样的旧石器时代遗址,也是世界上首次在高海拔地区发现典型的阿舍利技术体系。

建立了四川和中国西南地区连贯、具有标志性‘砾石石器组合-阿舍利技术体系-石片石器体系’旧石器时代文化发展过程。

皮洛的故事,从这里说起......

皮洛遗址的发现,要从2019年3月配合川藏铁路的考古调查说起......

据皮洛遗址考古队执行领队、四川省文物考古研究所研究员郑喆轩介绍,以甘孜州内古环境、古地质背景资料,以及近百年前在甘孜地区发现的两件疑似手斧为基础和线索。考古队在进行基建调查时,带着问题和思考,额外关注和摸索区域地形地貌特点并试图发现旧石器遗存。

“没有公路就爬山,没有发现就再琢磨,持续的展开拉网式调查。尽管如此,起初的一个多星期,一无所获,不但没找到旧石器,连历史时期的遗存都没有发现。士气一度十分受挫。”皮洛遗址考古队执行领队、四川省文物考古研究所研究员郑喆轩说。

事情的转折就发生在新都桥镇东俄洛,郑喆轩清晰地记得那是愚人节前的3月31日。“我们在东俄洛一处两河交汇处的前凸阶地上,发现了一件非常有标志性的手斧!后续团队圆满完成了川藏铁路的调查工作同时,又不断总结规律,主动调查发现了多处旧石器遗址点。”

这个项目最终由基建调查转为主动性旧石器时代考古专项调查。在此后约2个月的主动调查中,团队多次进入甘孜州,一共在康定、理塘、稻城、炉霍、道孚等县发现包括多处含手斧点在内的23处旧石器时代遗址点。

2020年5月,考古队将目标锁定到稻城。随之拉开了皮洛遗址的发掘大幕......(详细内容见:皮洛遗址系列报道之一 | 高海拔原地埋藏连续堆积 填补青藏高原旧石器考古空白)

这也印证了,当下基建考古不断加强课题意识,精细化和规范化程度日益提高。变“被动”为“主动”,不再是一味地完成任务、配合基建,而是始终将课题贯穿始终,将配合基建发掘视为解决学术课题的机会,不遗余力将研究做深、做透。诚如中国科学院古脊椎动物与古人类研究所高星研究员所言,皮洛遗址的工作规范,组织合理,有清楚的课题意识。可以说是基建调查项目转化为问题导向的主动发掘的典范工作。

“疯狂的石头”

皮洛遗址之所以震惊学界,全因那些“疯狂的石头”。尤其是那些其貌不扬的阿舍利手斧,更让学者们欣喜若狂。

说到阿舍利手斧,就要先解释一下阿舍利技术。阿舍利技术因1859年在法国亚眠(Amiens)郊区被发现的圣阿舍尔(Saint Acheul)遗址而得名。结合已有认识和新的发现,阿舍利技术在距今170万年左右前起源自东非,延续至距今20万年左右,部分地区其延续的时间可能更晚。该技术体系的分布范围囊括非洲和亚欧大陆的大部分地区,其常见的器物组合包括手斧、手镐和薄刃斧。

其中的阿舍利手斧最为有名,它以大型椭圆形或者水滴形,两面打刃加工为主。左右两边和正反两面基本对称,一端较尖较薄,另一端略宽略厚,是史前时代第一种两面打制、加工精细的标准化重型工具,可以说它代表了古人类进化在直立人时期石器加工制作的最高技术境界,可谓“远古神器”。通过敲打、均衡加工、薄化处理,最后形成的两面对称手斧,其用途广泛,远古人类手握这“削铁如泥”的神器,进行宰杀、分解动物、挖掘、加工木头等活动。

皮洛遗址部分阿舍利遗存(图片由四川省文物考古研究院提供)

皮洛遗址部分阿舍利遗存(图片由四川省文物考古研究院提供)

“皮洛遗址发现的阿舍利技术体系的石器,是我们在东亚看到的最典型、制作最精美、组合最完备,技术最成熟的一套体系,应该是西方阿舍利晚期成熟的技术体系。彻底解决了中国、东亚有没有真正阿舍利技术体系的争议。”高星强调。“这还是目前发现的海拔最高的阿舍利技术体系,无论在非洲、欧洲、印度都没发现这么高的。”

不仅海拔高,皮洛遗址阿舍利手斧的“颜值”也很高。河北省文物考古研究所研究员谢飞评价道:“阿舍利手斧非常精彩、造型美观,去薄技术有独到之处。这个发现也刚刚揭开了四川旧石器考古工作的冰山一角,未来可期。”中国科学院古脊椎动物与古人类研究所王社江研究员则提示:“手斧精致扁薄也要充分考虑原料的特性,可能是受硅质板岩原料剥片影响的结果,而非采取晚期阿舍利手斧器身去薄的加工技术。”

随着阿舍利遗址在中国的不断发现和研究,一方面有力证明了中国旧石器技术的多样性和复杂性,另一方面为探讨中西方早期人类的文化传播与交流提供了宝贵材料。“综合看来四川的材料非常关键。如果能看出年代和传播路线上的脉络,对于认识整体的格局有很大帮助。”王社江说道。

砍断将旧大陆一分为二的莫维斯线——穿越皮洛 无问西东

与阿舍利手斧有关的另一个概念,就是莫维斯线。这是谈及中西方旧石器早期关系论争时不可回避的一条著名的“线”。它不限于对石器工业面貌的描述,而是进一步上升至对旧大陆旧石器文化发展与人类演化整体格局的认识。

究竟什么是莫维斯线?简单地说,它将旧大陆一分为二。

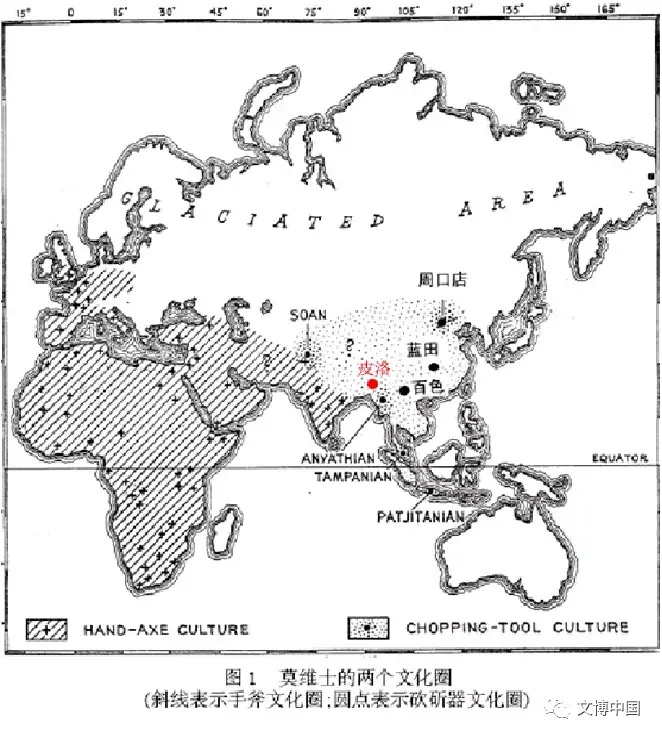

20世纪40年代,手斧的概念被美国哈佛大学考古学家莫维斯(H.L.Movius)所用,他大胆地提出“莫维斯线”。他认为,在非洲、欧洲及西亚地区,以手斧为代表的阿舍利文化传统盛行,而东亚却缺失这套组合,反而是持久固守的砍砸器传统的天下。

由此,早期旧石器被“莫维斯线”引申出先进与落后两种文化圈。以西,是一种掌握进步技术,能打制工艺复杂的手斧,代表先进文化的“手斧文化圈”;以东,则另一种不具备这样能力、只会打制粗陋的砍砸器和使用未经加工的石片,代表落后的 “砍砸器文化圈”。更为甚者,部分学者把莫维斯线以东的亚洲大陆早期人类妄臆成“保守的”“落后的”“适应能力差的人”。

对于莫维斯线的最好反击,莫过于找到有力的考古证据。近些年,国内的最新考古材料对这一论调产生了一波又一波冲击,也让学者开始重新思考“莫维斯线”。

从登上《科学》杂志封面的百色手斧,到集中现身洛南盆地的阿舍利石器组合......

此前,中国境内具有阿舍利技术因素的工具组合已发现于包括百色盆地、洛南盆地、丹江口库区在内的多个地区。有学者认为,从石器技术及形态层面来说,洛南盆地的手斧与西方典型的阿舍利手斧最为接近。

高星直言:“皮洛遗址发现的手斧,两面(侧)对称均衡加工、薄化处理,完全可以和西方晚期阿舍利遗存媲美,可以说是典型的阿舍利技术的成熟阶段。这就彻底解决了有关莫维斯线的争论。这个争议将就此尘埃落定。我觉得‘莫维斯线’可以擦掉了。”

至于这些阿舍利技术的来源问题,也是学者们讨论的焦点。究竟是直接来自旧大陆西侧的人群迁徙或技术扩散,抑或是由于生态适应等产生的趋同现象?

学者考察皮洛遗址

部分学者认为使用这种技术的古人群从西方传播而来,或认为中国与西方从旧石器初期开始直至晚期,古人群之间的交流就是不间断的,东西方具有相同的技术传统正是由于古人群多次横贯大陆的双向迁移、交流与融合的结果。高星坦言:“人们不需回避阿舍利技术自西向东来的问题。在遥远的旧石器时代,人群都处在迁徙流动状态,根本不存在所谓的东方、西方的界线,地球是人类共同的家园,人群迁徙、文化传播必然存在多向性、复杂性。”用北京大学考古文博学院王幼平教授的话说,“皮洛遗址刚好在南亚、东亚交界地带,它的发现把东西方的手斧连起来了,再次证明东西方早期文化就是有交流有联系的。”

没有人是一座孤岛。放眼整个地球,人如此,地区亦如此。史前人类生存环境恶劣,没有定居这个概念,他们以大地为家、日月为灯,不依赖、不恐惧。饿了,就去觅食;困了,就小睡一觉。

无论何时,文化之间都应广泛互动与交流,从几十万年前我们的祖先开始,实际上就是以开放的心态接纳这些外来的东西。人类在迁徙的过程中不断与自然环境磨合,才形成了现在各种各样的人类,这是人类和大自然融合的结果,无法代表各种人类之间的优秀与否。

人类的天性中有着不断迁徙的本性,区域、民族的划分有其客观性和必要性,但绝非为了造成隔阂。命运与共,几乎是人类与生俱来的。这一过程也揭示了人类命运共同体的一种历史逻辑。

作者:张宸、郭晓蓉

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

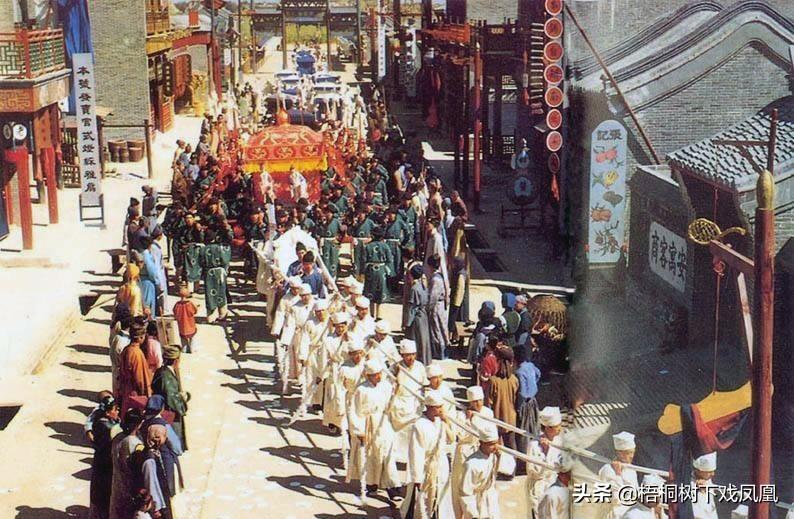

性别在过去葬礼上的表现,男女合葬有一条基本规矩,武则天曾破例

性别,在传统葬礼中的反映——以女性为例本文作者倪方六在前面的“梧桐树下戏凤凰”头条号中,我聊了年龄与葬礼的关系(见《过去民间最在意这个年龄,不到这岁数不能置办寿材,不能称寿终》一文),这篇文章来说说性别在葬礼中的表现和讲究。我要新鲜事2023-05-26 17:50:590001史念海:论两周时期农牧业地区的分界线-3

三、碣石龙门之间农牧业地区分界线的形成及其引伸司马迁撰《史记·货殖列传》,分当时全国为4个经济区域:(1)山西:饶材、竹、穀、纑、旄、玉石;(2)山东:多鱼、盐、漆、丝、声色;(3)江南:出柟、梓、姜、桂、金、锡、连、丹沙、犀、瑇瑁、珠玑、齿革。(4)龙门碣石北:多马、牛、羊、旃裘、筋角。0000江西修水库挖明封王墓,王妃棺内找到一罕见女用品定陵皇后都没有

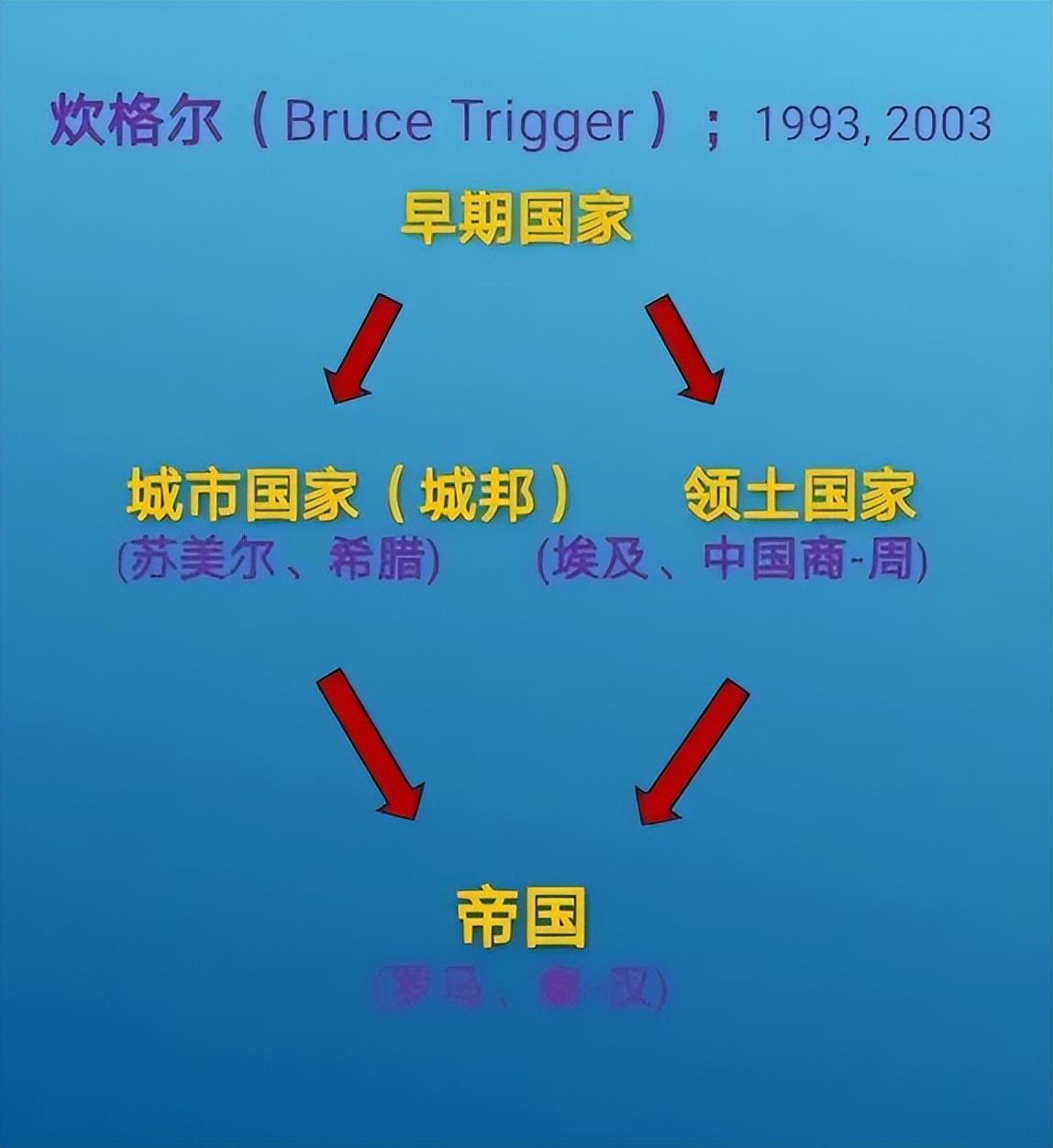

明益庄王朱厚烨墓考古本文作者倪方六1958年中国各地大兴水利,挖河修渠建水库。与此相对应的是,很多古代遗存被挖了出来,考古活动很活跃,有很多新发现,甚至大发现。明朝江西境内的藩王——益庄王朱厚烨墓,就是这么被考古的。我要新鲜事2023-05-26 20:57:050002李峰:从早期中国看世界史:以国家形态和政府职能为中心

因为不想重复《早期中国》这本书里的观点,所以我选了“从早期中国看世界史:以国家形态和政府职能为中心”这样一个题目。它来自我两年前写的一篇文章,将收在BloomsburyCulturalHistoryofTechnology这本书里,是其中的第七章。文章内容和《早期中国》这本书有关系,但更多的采取比较的视角,主要想从中国早期研究,特别是西周研究的经验上重新回头来看早期国家的不同发展途径。我要新鲜事2023-05-26 17:55:270000重庆北滨路发现一汉代古墓 部分文物已出土

重庆北滨路发现一座汉代古墓,引起了广泛的关注和深入探讨。据报道,该墓穴被发现是在由重庆市江北区城市建设工程技术有限公司投建的“中石化重庆石油分公司油气经营中心配套设施(箱涵迁改)EPC建设项目”施工期间,而该公司立即采取了措施进行保护。该墓穴被发现后引起了文物保护专家的关注,经勘察确定为汉代崖墓一座,具有较高的历史价值和文物价值,目前已经出土部分文物。我要新鲜事2023-04-24 00:29:450000