“城市更新行动”要与20世纪遗产保护并肩前行

作者:金磊

城市与建筑百年变局构成社会时代发展的载体与样态,这恰如联合国教科文组织2011年通过的《关于城市历史景观的建议书》所言“城市遗产因此对于人们来说是一种社会、文化和经济资产,其特征是连接出现的文化和现有文化所创造的价值,在历史的层层积淀以及传统和经验的积累中,体现其多样性。”

2021年9月初,中办、国办印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》(以下简称“意见”),通篇五个方面,共计20条,强调到2025年、到2035年的建设目标,表明中央对延续历史文脉、推动城乡建设高质量发展、坚定文化自信、建设文化强国的历史责任与使命担当。它本质上涉及要更新对城乡环境需求的认知,更新对“城市更新行动”的全新理解。

我认为《意见》提到了两个关键点,其一,如何认清什么才是有历史文化价值的建筑与城市要素?《意见》提出,既要保护好古代遗产,还要保护好近现代和当代重要的建设成果,无疑20世纪与当代遗产必须步入保护传承的视线,20世纪的既有建筑和现当代遗产,它们才是真正创造20世纪城市生活的财富;其二,最迫切的任务是,要将城市更新行动与做好历史文化保护传承工作相结合。事实上,除全国、省市、县级文保单位外,仍面临大拆大建厄运的当属大量20世纪所建的无名分历史建筑,很遗憾至今不少城市公布的“城市更新条例”对此类建筑的认知十分模糊,应保护什么、传承什么没有清晰界定。

经2021年8月30日公开征求意见后,住建部发布了《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》,虽行文中未涉及“20世纪建筑遗产”的专门术语,但强调了对老建筑坚持应留尽留、全力保留城市记忆,并严格规定未开展调查评估、未完成历史文化街区和历史建筑的划定区域,不应实施城市更新。此外,北京、上海等城市积极出台城市更新条例,在践行“人民城市”的理念上,提出了建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文的国际化大都市的制度与法治保障对策。

本文试结合对上述文件的研读,交流几点体会,旨在如何将保护城市风貌、不大拆大建的20世纪遗产更新策略扎实落地。

20世纪遗产建筑是时代之镜

20世纪建筑遗产或景观作为城市共同体的历史见证,百年来一直具有服务现实价值并留存历史记忆的作用。自1982年国家施行《文物保护法》公布第一批国家历史文化名城至今,全国已拥有137座国家级名城、799个中国历史文化名镇名村,划定了970片历史文化街区,数百处有价值的20世纪建筑遗产(含工业建筑、文化景观等)正式纳入保护名录。如截至2020年10月,中国文物学会、中国建筑学会已推介的五批共计497个项目入选“中国20世纪建筑遗产”。

何以20世纪建筑遗产称作时代之镜,不仅在于它代表着城乡经典建筑的主体,更在于它是真正的“城市更新行动”所必须面对的城市建筑的主体,其传承保护的使命尤为重要。恰如中国文物学会会长单霁翔所言,20世纪建筑遗产随着国际遗产组织与世界遗产大会的重视,中国文物学会、中国建筑学会历经七载联合推进的“中国20世纪建筑遗产项目”,构成20世纪遗产保护体系中的关键环节,对量大、面广的20世纪建筑遗产的充分认知,将极大地帮助“城市更新行动”,不仅可借鉴城市保护的“活态利用”作法,更可将遗产传承融入社会,使社区市民受益,这是当下中国城市文化复兴特别需要增强的底气。

20世纪遗产文化是城市更新保护的资源

城市更新如何演进不应仅仅是物质层面的“新”建设项目,任何名目的有机更新都需要检视其内涵是否留存下城市记忆,也就是说“更新”后的项目,其代表百年的20世纪建筑遗产的年轮之脉还在不在,简单提出拆除建筑面积不大于总面积20%的提法,也许是在削弱20世纪遗产中的文化要素比重。从文化遗产保护讲,不大规模拆建,我们的旧城就还有“子孙”,这些建筑载体就还能整体且有气候地留下历史场景;不大规模地拆建才能留下老胡同、老街巷,也才有“见人,见物,见生活”的城市文化生活。

2018年发布的智慧伦敦路线图,体现了城市更新与现当代遗产保护的“文化战略”:爱伦敦,就要使更多的原住民在家门口体验文化生活;做创意伦敦人,要先支持并拯救家园的文化场所,用传承之思去投资多元化的创意劳动。伦敦经验给我们的启迪是:该路线图的文化要点靠思维模式转变带动遗产保护,从而真正做到“人民城市”的人文情怀即技术优化的智慧之城,向公众需求优先的共享共治的发展策略。

20世纪遗产的更新离不开批判性

批判性思维源自50年前欧洲“批判性重建”的理念,我们需要的传承与发展的诠释,旨在保护并创造一个基于历史的当代城市样貌及建筑肌理,这绝非简单的复制历史。也就是说要纠正将城市与建筑这一文化的容器与文化传承分离的不当认知。实施城市更新行动,本质上不是看有多么大的“动静”,重在要用批判视角去审读并比较,是否做到了城市文化传承、城市功能提升、城市生态环境改善、市民的权利(指文化乡愁般记忆)保护。

之所以用20世纪遗产保护作为对比,就是要告诉某些城市决策者,以城乡风貌文化传承为基的城市更新,绝不是旧城改造,更非主要解决增量需求的地产开发,必须要通过城市体检、公众对建筑的满意度调查,找准工作清单,“活在当下”继续发挥作用,是对有着百年、五十年或时间更短的20世纪遗产建筑的最好尊重。阅读城市,如果必须要从家园的20世纪建筑遗产地标开始,那么城市更新就更应引导建筑师和管理者不要过度设计,不要背离城市文化造建筑。

因为城市是不能刻意为某些大师竖地标雕塑的,它要求本质上的建筑是以人为本,是否让城乡生活更美好是检验城市更新成效的“标尺”,让个性鲜明的20世纪建筑遗产有尊严,离不开最现实的公众获得感、归属感、认同感的培养,这也许是《意见》所倡导的保留城市历史文化记忆的重要前提。

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

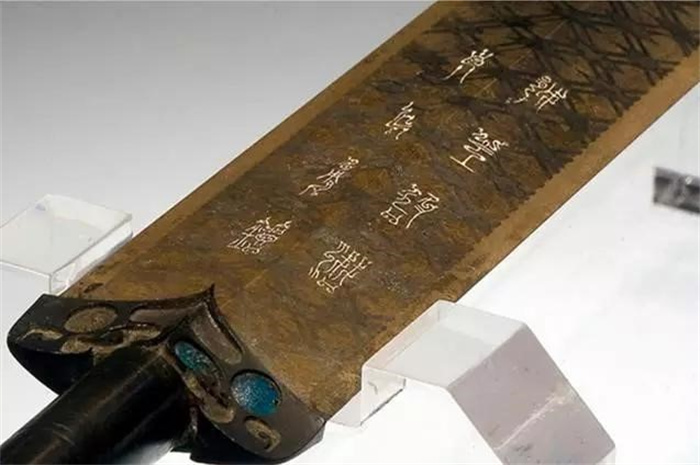

盗墓贼落下12斤的“黄金剑” 估价过亿元 专家:英国曾抢走一把

剑,是一件既神秘又充满历史感的兵器。在我国的历史长河中,剑一直是不可或缺的存在,它不仅是一件武器,更是一种象征。佩戴剑,就好像变成了一个江湖浪子,一个白衣飘飘头戴斗笠的侠客,路见不平,拔刀相助……剑的历史可以追溯到西周时期的青铜剑,而在春秋战国时期,我国出现了很多的铸剑师,所铸造出来的宝剑更是名扬天下。我要新鲜事2023-07-28 20:48:350001曾收集的摄影好作品好素材(4)

奥拉基。魔戒现身作者VladimirD阿悉尼伯因山作者JohnPoon__S2__作者PrachitPunyapor白喉三趾树懒作者NicolasR.B.冰冷而又宁静的夜晚作者LorenzoMattei捕食归来的鱼鹰作者thw1966彩虹作者AnanCharoenkal晨飞作者RimantasBikulcius0000吉林的千年古墓群 已是文物保护单位(千年古墓)

吉林的千年古墓群是渤海地区的重要历史证据。在我国这片大地上很多地区都曾有人在这里生存,这会导致很多地区都出现了大小不一的墓葬群,比如在我国吉林的敦化地区出现了一个叫做六顶山古墓群的地方,而六顶山古墓群早在上个世纪已经被考古专家发现进行了抢救性的研究。现在这个古墓群已经成为了国家五a级的旅游景区,在这里除了可以看到古人的墓葬之外,还可以欣赏非常美丽的风景。千年古墓群我要新鲜事2023-09-20 20:07:480000新发现 | 山东三埠李家遗址发现周代墓地 见证莱、齐文化交替更迭

我要新鲜事2023-05-06 19:57:120004十大考古新发现探秘之七|每天的考古现场就像开“盲盒”

贵州贵安新区大松山墓群近日成功入选2022年度全国十大考古新发现,这座罕见的古代大型公共墓地的发掘,不仅揭示了黔中地区古代文化进程,更让人们了解到我国西南地区多民族不断融入中华民族多元一体的历史演进过程。我要新鲜事2023-04-25 20:29:030000