学科建设 | 文化景观遗产的多学科研究体系

作者:王真真

文化景观遗产概念1992年正式被纳入《世界遗产名录》,标志着人类和自然相互依存、相互影响的关系正式走入文化遗产国际视野。文化景观遗产概念的广博性、系统性和衍生性,扩展了世界文化遗产内涵,同时也增加了遗产价值研究的难度,要求不断深化文化遗产理论认识,洞悉相关行业管理要求、制度规范与技术标准,在平衡发展共性和需求差异的过程中,通过多学科研究理论与方法,把握其他行业规划与空间管控措施对文化遗产保护规划的潜在影响。2012年3月,自然资源部、国家文物局印发《关于在国土空间规划编制和实施中加强历史文化遗产保护管理的指导意见》,进一步引导文化遗产保护纳入国土空间规划编制与实施工作,推动文物保护向文化遗产保护深刻转变。为从自身出发,主动适应社会发展需求和地区发展战略,文章结合文化景观遗产概念学科渊源,分析文化遗产保护国际专业理念发展趋势,试提出文化景观遗产多学科研究体系,以适应面向协同发展的文化遗产保护需要。

PART ONE

文化景观概念

学科渊源

古代中西方文明对文化景观的体认、描述和阐释,首先并主要在地理学领域中展开。1859年,英国生物学家C.R.达尔文(C.R.Darwin)及其生物进化理论,全面激发了自然与人文科学的突破式发展,并在生物学和社会科学之间架起对话的桥梁,推动人文社会科学实证研究,以及人文地理学、文化人类学等交叉学科的理论发展。正是19世纪中至20世纪末,自然与人文科学的加速发展与相互渗透,促进了各学科先后完成学科发展史上的关键转变,为现代自然科学和人文科学发展奠定了新的研究基础与广阔的交叉融合空间。地理学和人类学的文化转向,为文化景观遗产概念在地理学领域取得进展产生了直接影响。同样,民族学向人类学转向,考古学由实物研究转向问题研究,建筑学与规划学向社会学与人类学转向等关键转变,都对文化景观遗产概念出现影响至深。

PART TWO

文化景观遗产

理论发展

广义文化遗产时代

20世纪中期,因资源消耗、环境污染、气候变化和野生动植物种群大量减少等生态危机日益威胁人类自身的生存与发展。“文化景观”遗产概念正是在这一国际文化背景下形成并提出。人们逐渐意识到“文化景观遗产”既是世界文化遗产体系中的一个新类型,更是对文化遗产概念的思想拓展,倡导在一个动态和演变的框架中保护遗产地的和谐与稳定,维护文化和自然之间的相互依赖关系。与其他类型的文化遗产以及自然遗产相比较,文化景观遗产最突出的特点正是强调文化与自然的互动关系,人类与环境之间的相互影响,可持续土地利用的特殊方式以及整体保护的理念。因此,文化景观遗产概念在思想宗旨方面旨在维护人类自身的生存和发展,在理论建构方面倡导自然与文化遗产保护向以地区发展为驱动的“广义文化遗产”时代转变。

国际专业理论发展

检视20世纪中期制定公布的文物古迹和世界遗产保护国际文件,概括而言始终贯穿着“环境”和“自然与文化遗产的关系”两大议题,充分反映了国际间自然与文化遗产研究面向“地区”的广度与深度。

《巴拉宪章》与遗产地保护

澳大利亚ICOMOS《巴拉宪章》(1999)是继《世界遗产公约》后一份适用于所有类型文化遗产地的极具普遍应用价值的国际专业文件。《巴拉宪章》的首要贡献在于再次扩展既往宪章文件中自然和文化遗产的概念范围,将有形与无形、自然与人文等各种类型的文化遗产形式和遗产要素纳入其中。特别是孤立看待文物古迹或遗产本体的“精英化”视角下沉到遗产地所属“地区”、环境和地域文化,促进了“文化重要性”内涵及其多种形式的遗产载体成为或融入地域环境、文化语境,以及其他应用场景和社会联系。第二,从遗产研究、保护和管理的全过程角度,基础研究、保护策略、公众参与和监督评估构成了一个研究与实践互为前提、自我校验的过程闭环,有利于基础研究、遗产保护与地区发展在多学科系统合作的强大支撑下保持协调统一、融合共进。

“文化线路”与地区合作

继《巴拉宪章》后,《文化线路宪章》进一步展现出文化景观遗产在地区环境和区域文化语境中潜在的形式和对地区社会资源的整合能力,提出以“人类迁徙、民族交往、文化交流和互惠”为主题和核心价值,通过文化线路遗产协调沿线地区发展,共同推动国家和地区间具有跨文化意义的线型文化遗产保护。“文化线路”是区域交往与文化交流互惠的重要历史见证,也是对文化遗产概念的再一次理论深化和地区实践创新,深化了以文化遗产保护为驱动的地区发展观,代表了一种影响文化遗产演变和扩展的新思路。

文化线路对文化遗产现有范畴和类型的包容性,旨在使包含在文化线路联合系统中的个体进一步提升其遗产价值。这种综合性、跨学科和共享的架构,以创新的科学视角建立起个体之间新的关联,提供了一个多变、更加完整和准确的历史途径。这一思路不仅增加世界人民间的了解与沟通,还将促进文化遗产保护中的合作。有关文化线路遗产的研究、保护和管理,需要一个跨学科跨领域的系统整合思路,对科学假设进行调查和说明,并不断丰富历史、文化、技术和艺术知识,挖掘和呈现地方知识经验的丰富性和在地性,为制定遗产保护方针和管理计划提供专业研究依据。

PART THREE

文化景观遗产

多学科研究

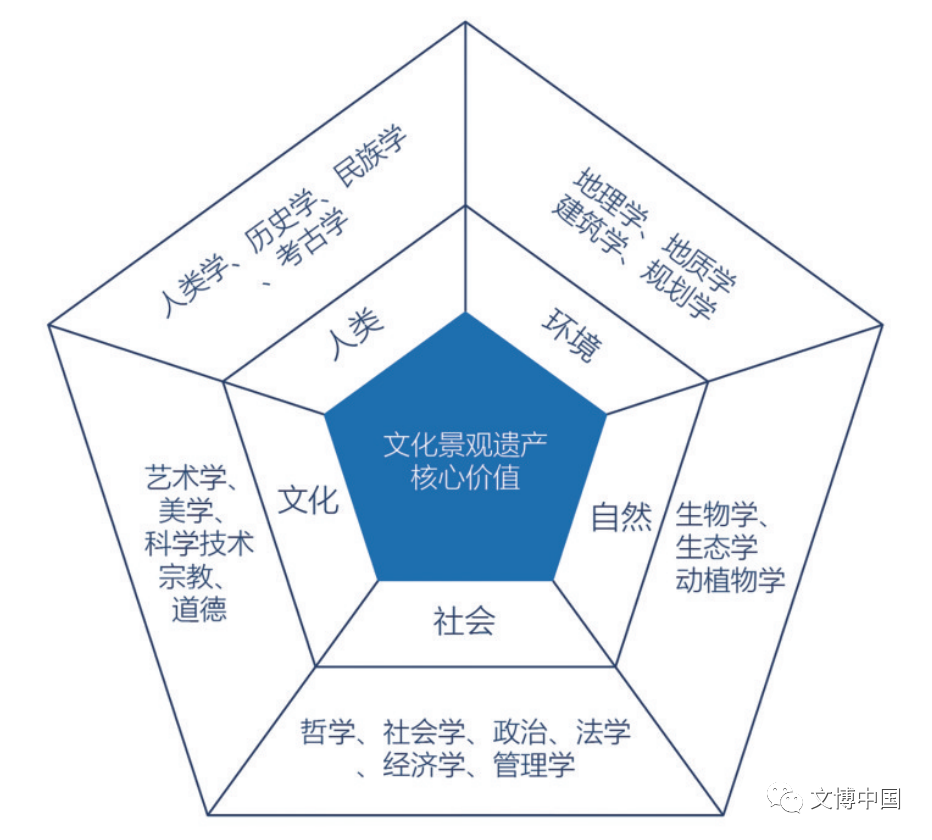

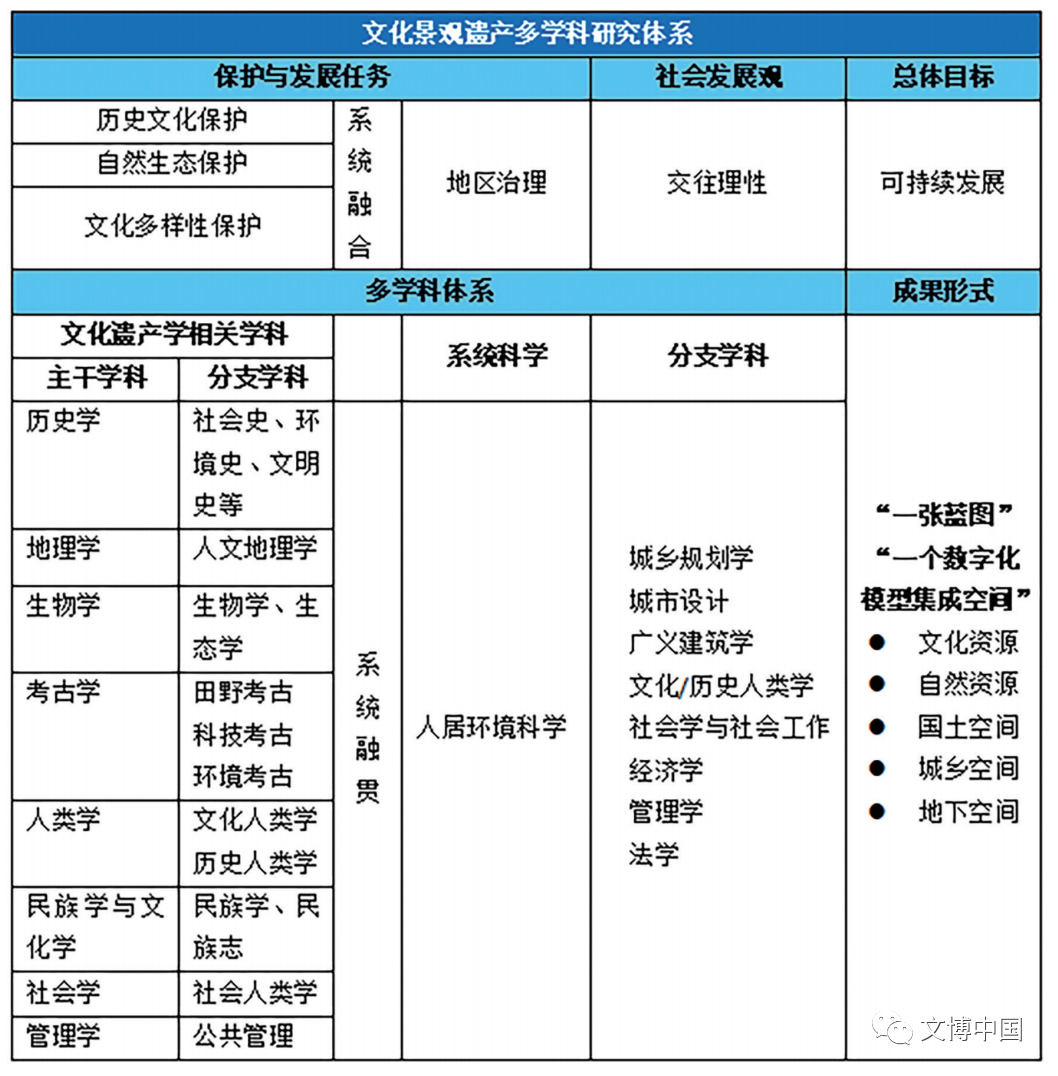

在区域人文地理和人类文明共同背景下,通过文化线路保护推动地区和国际间世界文化遗产跨领域研究,无疑是有利于国家和地区间增进文化交流与社会合作的积极途径,体现注重和平交往的理性世界观,表达促进地区文化自觉与可持续发展的建设愿景。这不仅需要缔约国政府及地区给予认同并履行责任,更需要来自基础学科的专业支撑与系统合作,提供从文化遗产基础研究、保护方针制定、在地管理策划,到社会融合发展全过程全方位的知识、技术和方法,解决包含文物古迹、遗产本体、周边环境、区域/景观背景,以及无形遗产等在内的文化景观与人居科学研究与实践问题。同样不应忽视的,还有来自遗产地本土的专家学者、行业从业者,以及社会公众的理解与参与。正是他们的本土知识、经验传统以及集体记忆,能够发挥本土文化优势,使自上而下的系统研究成果顺利融入区域文化景观遗产保护和地区社会治理,实现以文化遗产保护带动地区文化自觉和社会可持续发展。

从这个角度讲,当代社会的文化遗产保护已从博物学标本式保存文物古迹的传统理念出发,向关注人与自然和谐共生、顺应地区文化自觉与自觉发展需要转变,成为系统融合历史文化保护、自然生态保护、人类文化多样性保护,以及地区治理的广义文化遗产理念与社会可持续发展战略。这一战略思想及其所遵循的交往理性已认识到,文化遗产保护、地区治理、社会发展和人居科学研究之间,广泛存在同构、互通、互动的结构关系与发展机制,并从逻辑理念上否弃了所谓“保护与发展之间的冲突与矛盾”这一伪命题。

从文化遗产专业角度,首先应从基础研究做起,广泛争取多科学合作,以整体论和系统论为指导,全面辨识文化遗产要素构成与有机联系,科学建立遗产价值体系,不断在研究中丰富和深化多学科专业价值。第二,依据基础研究成果,系统制定文化遗产整体保护方针、保护规划、修缮方案和管理计划。以多学科融贯的专业系统研究,推动文化遗产研究保护与管理建立良性循环和地区发展机制。第三,注重培养具有丰富专业知识和实践技能的文化遗产研究职业工作者。发挥文物保护工程责任设计师专业技术能力和工程管理角色优势,统筹协调跨领域业务融合与专业技术合作,使文化遗产保护方针、保护规划、措施与技术,深度符合文化遗产内容属性和“文化重要性”多元价值内涵,促进文化遗产保护与经济社会发展自觉融合、理性发展,使着眼未来的未雨绸缪与立足当下的建设治理殊途同归。

(作者单位:广东省建筑设计院有限公司)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其它方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

郭静云:玄鸟神话刍议

本文摘自郭静云著《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》(上海古籍出版社2016年)第八章第一节。(一)玄鸟不是殷商始祖的信仰我要新鲜事2023-05-27 01:40:450001东北兵被日军打死赔五千大洋,张作霖怒花1万大洋买日兵两个人头

张作霖,作为近代史中声名赫赫的大军阀,一直以大大咧咧,满口脏话的莽夫所出名。但是他却十分有胆识,尤其在对日本人的态度上,却显得十分的强硬,但也不失高明和智慧。他时而对日本人嬉笑求和,然而转个脸立马就可以出尔反尔,经常耍的日本人团团转,令日本对他恨得牙痒痒,不然也不会皇姑屯事件暗杀他。我要新鲜事2023-05-25 18:42:480001草原上的发现的奇异骸骨 是小动物的杰作(吓人骸骨)

草原上所发现的奇怪骸骨是被草原鼠祸害过。在呼伦贝尔大草原,考古专家找到了一处3000年前的远古墓葬。然而让大家感到震惊的是,墓葬中的骸骨没有手脚,头颅也被打破,口中还插着一根自己的肋骨。在考古专家的努力下逐渐变得清晰起来。这种石板墓的规模虽然算不上很大,但是可以作为研究古代草原游牧民族提供很好的实物资料。墓葬骸骨我要新鲜事2024-01-02 19:30:070004新发现 | 山东济南市长清区平安店村发现东周至清代墓地

平安店村墓地位于济南市长清区平安街道平安店村旧村址北部,为考古前置勘探发现。墓地西北距黄河约5公里,所在地区为黄泛区冲积平原。为配合平安店村旧村址地块A-1、B-1土地出让,济南市考古研究院于2021年6月底至9月初,对墓地进行了抢救性发掘。我要新鲜事2023-05-06 20:51:480001新时代百项考古新发现丨浙江余杭良渚古城外围大型水利工程的调查与发掘

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文物考古工作高度重视,我国文物考古工作取得巨大进步和辉煌成就。这十年的全国十大考古新发现评选推介活动,推出了一大批优秀的田野考古发掘项目。我要新鲜事2023-05-07 02:20:280000