荐书 |《中国东北与东北亚古代交通史》:一部有理有据、载纵载横的交通史力作

作者:董学增

从网上得知2008年由国家文物局批准立项的研究课题《中国东北与东北亚古代交通史》,由老友王绵厚与朴文英二人圆满完成,2016年由辽宁人民出版社出版发行。该书荣获第七届“中华优秀出版物(图书)奖”。在对老友获此殊荣表示祝贺的同时,重新拜读了这部巨著。深感这是王先生在先前出版的十几部有关东北考古、历史、地理、民族、文化专著基础上的凝练之作,是研究东北边疆考古与历史的必读之作,是研究东北亚走廊与丝绸之路的经典之作,是作者大半生甚至一生心血的结晶,值得向业界大力推介。

《中国东北与东北亚古代交通史》

作者:王绵厚、朴文英

出版社:辽宁人民出版社

出版时间:2016年1月

定价:98元

关于本书的特点,著名考古学家信立祥研究员,在本书的序言中已经做了准确精辟的评介。他指出本书有四个特点,兹摘要如下:

第一,体例严谨,论证严密,图文并茂。阐述了中国东北与东北亚地区的交通从“自然交通”向“部落交通”再向“社会交通”的发展演变顺序,时代脉络清晰。在重要章节都附有交通路线图。在各水(海)陆交通路线中,不仅有起点和终点,而且有中间的山川关隘和郡县城邑,并且引相关文献阐述当时的历史事件。

第二,充分利用了已有的考古学成果和历史典籍,对交通路线上的史迹做了令人信服的考证,书中有多处纠正了前人研究中的讹误和历史文献记载的错误。

第三,高度重视东北少数民族对交通史的贡献。古代东北少数民族众多,郡国交通与部族交通长期共存互补,汉魏晋以后先后出现了一些少数民族政权和建立的一些隶属于中央王朝的地方王国。该书阐述了他们之间的交通往来、向中原王朝朝贡和融入中华民族的历史进程。

第四,重视与交通史迹相关的社会人文内涵的发掘与阐释。在论述重要的交通遗迹时,与相关历史人物、历史文化和历史文物一并揭示,极大地丰富了全书的人文内涵,读来使人兴趣盎然。

下面笔者再补充几点:

这部书在广度和深度上远远超出了1990年由沈阳出版社出版的王绵厚、李健才所著《东北古代交通史》。该书为小32开,平装分9章32节,约22万字,研究地域主要限于中国东北。而新著则为16开,精装,全书分11章,60节,60万言,研究地域从中国东北扩展到中国河北、山东一带以及朝鲜半岛、俄罗斯远东滨海和日本海两岸。历史跨度从上古到明清,以历史发展序列(史前和历史时期各朝代)为纵线,以各时代交通地理、交通遗迹、交通文化为横线,载纵载横,层次分明,史论结合,内容丰富。读者可以深切地感受到这一地区交通线上所反映出来的行政、军事、经济和文化的历史信息。

该书两位作者模范地做到了社会主义核心价值观对个人层面的要求:爱国、敬业、诚信、友善,体现在他(她)的著作和为人上。特别是王绵厚先生有很高的学养和很好的治学方法。王先生1969年毕业于北京大学考古专业,1983年至1984年就读于吉林大学古文献研究班,并有几十年的考古调查实践经历(见本书所附1970年至2015年《作者历史考察交通史迹和考古调查等主要活动大事记》),曾历任辽宁省博物馆馆长、辽宁省博物馆学会理事长,兼任东北师范大学“东北民族与疆域研究中心”、辽宁大学、大连大学兼职教授,辽宁省文物保护专家组专家和国家社会科学基金项目评审专家等职。“三十年磨一剑”,才能写出中国边疆史地专著中学术含量如此高的著作。

本书的创意和对先贤成果的新见颇多,仅举几例列举于下:

一是20世纪80年代初,作者就提出“辽西大凌河古道”的概念,此道同辽西走廊并行的卓见。考证魏国曹操北征乌桓的交通道和大凌河古道上的商周青铜窖藏并非西周祭祀的遗留,而是战国燕太子丹北逃避乱时所埋藏。

二是大凌河古道上的文物遗存,形成于青铜时代的夏家店下层文化。该文化不是“先商”,而是夏商北土“燕亳方国”的遗存。解决了考古界的世纪之争。

三是廓清了汉玄菟郡北行的扶余道和肃慎道。以扶余道为例,据《史记·货殖列传》记载:“夫燕亦勃、碣之间一都会也。南通齐、赵,东北边胡。……北邻乌桓、扶余。”;《后汉书·东夷传》记载:“扶余国,在玄菟北千里。南与高句丽,东与挹娄,西与鲜卑接,北有弱水,地方两千里,本濊地也。”燕北邻之乌桓在辽西塞外“白狼水”(今大凌河)以北,扶余在辽宁东长城以北,“玄菟郡”(指第三玄菟郡,治所在今沈阳市上柏官屯古城)之北千里(注:约合今七百华里)的“濊地”(今北流松花江中游)。经多年考古调查、发掘,近年已确定扶余国的王城在吉林市东团山麓的“南城子”,都城在东团山麓和龙潭山麓之间2.5公里范围内的岗地之上,使扶余王国不在扑朔迷离。

四是对辽东高句丽南北二道,经几十年多次调查,作者认为高句丽的南北二道应是从今辽宁新宾县旺清门(第二玄菟郡治)到“丸都”(今集安)的南北两条道路。而不是过去有人认为是从今辽阳或沈阳到集安,也不是从浑江到集安,更不是“南陕”“北置”分野。《晋书》将南道记为“南陕”,北道记为“北置”。《资治通鉴·晋纪》“咸康八年(342年)冬十月”条载:前燕慕容皝“将击高句丽,高句丽有二道,其北道平阔,南道险狭,众欲从北道”。以上诸说皆误,作者根据两条路上的域址关隘,结合历史文献,有根有据地确定了“南北二道”,令人信服。

五是对域外朝鲜半岛乐浪郡的交通道,苍海郡在东秽说,新罗―日本道等,作者都以充足的理由加以论述。限于篇幅,恕不详述。

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其它方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

刘皇叔能有什么坏心思 从魏蜀吴的货币制度来看 谁在坑百姓

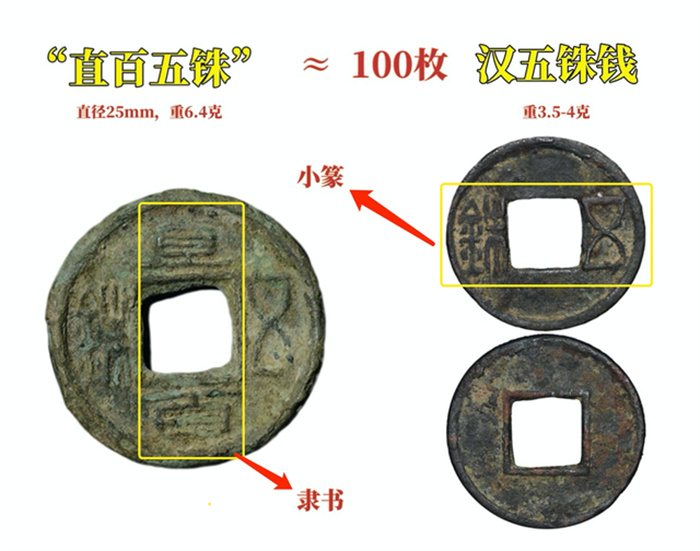

在中国历史上,皇帝登基后往往会使用新的年号,同时也会铸造新的钱币。在建安十九年,刘备尚未在蜀汉站稳脚跟,也未称帝,就急不可耐地铸造了新钱币,名为“直百五铢”。我要新鲜事2023-09-20 21:09:440000魁纣龙:阿根廷顶级肉食恐龙(长13米/距今1.18亿年前)

说到恐龙时代的霸主,很多人会想到恐龙之王霸王龙、水中霸主沧龙、水陆两栖霸主棘龙等。其实在目前已发现的700多种恐龙中,还有许多顶级肉食恐龙,比如今天要介绍的魁纣龙,它体长可达13米,性情凶猛,生活在1.1亿年前的阿根廷,接下来一起去认识看看。魁纣龙基本资料我要新鲜事2023-05-09 13:17:180000村民误入袁天罡墓 连专家都不敢挖(袁天罡墓)

袁天罡墓地势复杂不敢随便挖掘。我们都知道,袁天罡是历史上有名的奇人,作为唐朝的国师,他不仅通晓古今占卜推算,而且还精通风水之学,后期更是与徒弟李淳风共同创作了一本推背图,精确预言了此后千百年所发生的事件。为此,当时很多人都称袁天罡为神仙。陕西发现我要新鲜事2023-04-08 01:16:570000深化洛阳地区新石器考古,助力中华文明探源研究

我要新鲜事2023-05-06 21:33:310001