芦沟龙:云南小型肉食恐龙(体长1.5米/酷似鸵鸟)

我要新鲜事2023-05-09 09:13:251阅

芦沟龙是一种角鼻龙下目恐龙,生存于三叠纪末期到侏罗纪早期的这个时间段,体长只有1.5米左右,属于肉食恐龙之一,它的最大特点就是在眼部的泪腺处长有一个非常显眼的骨质突起。芦沟龙的第一批化石就是出土于中国的云南省芦沟桥,所以才以地名进行了命名。

芦沟龙的体型

芦沟龙属于小型肉食恐龙的一种,体长仅仅只有2米不到,普遍在1.5-1.7米左右,在770多种恐龙中排名仅仅只在527位,相当于现代一只鸵鸟的大小,就像似金娜里龙一样,不过芦沟龙之所以会这么长,也是因为脖子占到了很大的比例,主要是为了保持更好的视野,便于躲避危险或者捕捉猎物。

芦沟龙的外形特征

芦沟龙属于双足恐龙,所以它的后肢非常的粗壮且修长,就像鸵鸟一样,奔跑速度是很快的,不过它的脑袋非常小且尖,有着极为细长的脖子和硕大的眼睛,能够在丛林中保持超强的视野。从嘴巴中大量的细小尖牙可以看出它属于肉食恐龙,虽然它的前肢很短,但抓握猎物是完全不成问题的。

芦沟龙的生活习性

芦沟龙常年生活在丛林中,所以经常会在游荡的时候把脑袋和脖子不断的挺直抬高,并且四处张望,除了是在避免大型肉食恐龙的袭击之外,它们也是为了能够一眼就看到其他的小型脊椎动物,甚至是昆虫,从而在第一时间快速的飞奔过去,使用前爪和牙齿狠狠的抓住猎物,在奔跑的时候长尾巴会高高翘起,这样能够保持最大的平衡力,更便于提升奔跑速度。

芦沟龙的化石发现

芦沟龙的第一批化石是在中国的云南省冯家河组发现的,其中仅仅只包含了少量的颅骨化石,其中大部分都是吻部,能够在泪腺处明显的看到一个小型的骨质角状物,最终也因为这点被归类于角鼻龙科,而在1948年取名的时候则是为了纪念北京芦沟桥发生的七七事变。

0001

评论列表

共(0)条相关推荐

大清朝灭亡后,王爷后代纷纷挖祖坟盗取随葬宝物内幕

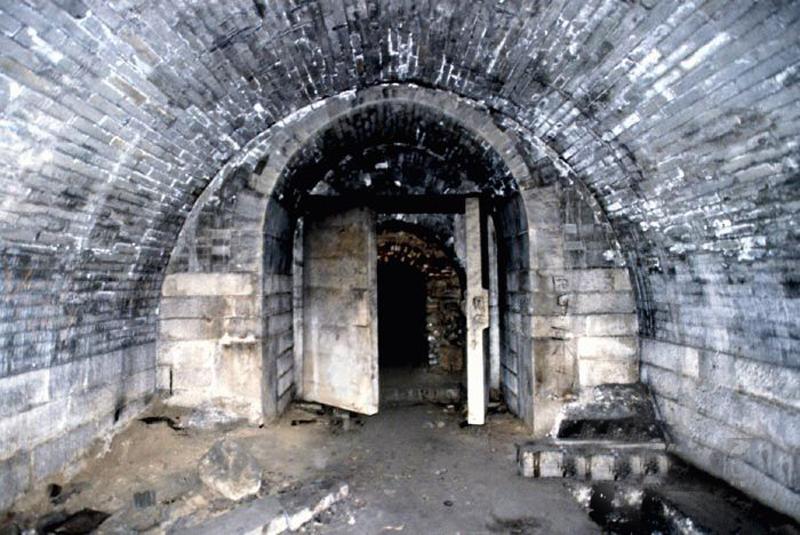

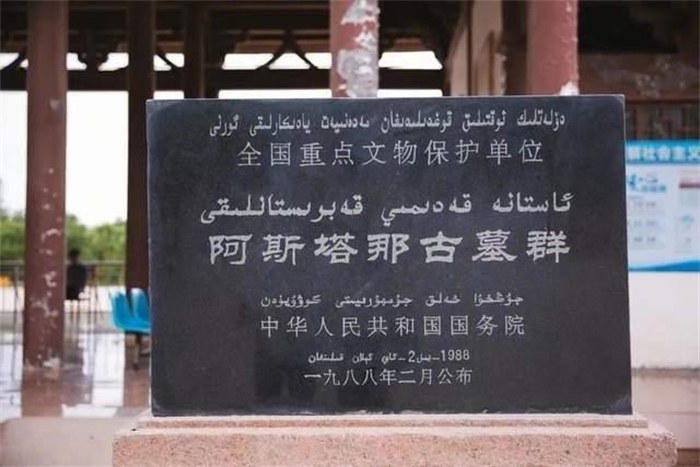

原题:满清王爷后代“挖祖坟”本文作者倪方六在盗墓活中,盗墓贼挖的都是别人家的祖坟,虽然也偶有盗挖自家祖坟的事,但比较少见,并不会成为一时的流行。到了民国年间,这少见的一幕却成了一景,满清王爷的后代挖祖坟成风,盗墓取随葬宝物,不少王爷坟被这般破坏掉了。这篇文章,就来聊这内幕。图:北京清王爷坟地宫,相当讲究,仅次皇陵地宫图:北京清王爷坟地宫,后堂棺床,上置棺椁●北京的王爷坟我要新鲜事2023-05-27 16:00:23000059年新疆挖出唐代将军坟 墓主人头枕玉玺身葬纸棺 颠覆考古认知

1959年,新疆考古学者紧急发掘出一座唐代将军墓,却发现了一个令人百思不得其解的谜团——将军竟然躺在一副纸制的“棺材”里!这位神秘将军到底是何方神圣?他为何不能享受一副精美的棺木入殓?考古学家通过对出土文物的考证,终于揭开了这段千年之谜。我要新鲜事2023-08-01 18:36:300000辽宁发现遗址 距今已有5500年 考古发现竟然指向了女娲补天

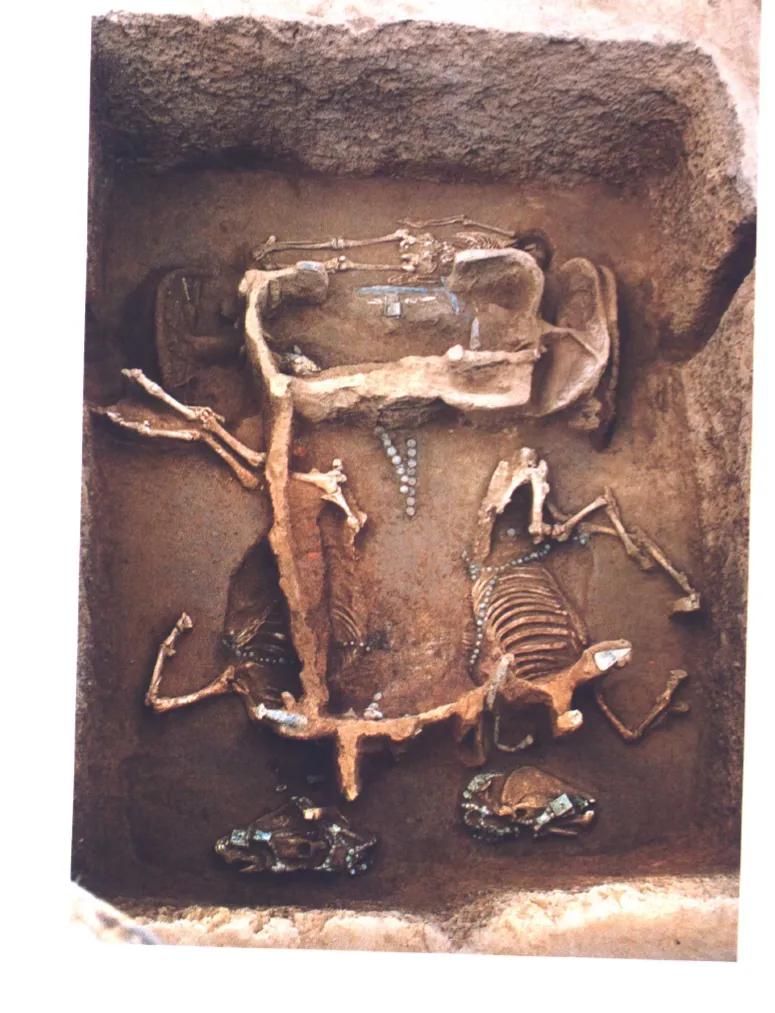

女娲是中国古代神话中的重要角色,传说她创造了人类,并且进行了补天的壮举。补天的故事听起来像是一个神话,因为天空没有实际的上限。然而,在中国辽宁地区的牛河梁遗址中,考古专家却发现了一些与女娲补天和造人相关的文物,引人注目。我要新鲜事2023-05-31 21:46:060000谷飞:山东滕州前掌大遗址出土车马葬研究

一、发掘概况:在前掌大墓地共发掘5座车马坑,1998发掘时曾将两座车马坑单独加以编号,为与以往车马坑编号相统一,我们将其改为M131和M132。这样五座车马坑的编号分别为95STQM40、M41、M45和98STQM131、M132。(图一、前掌大遗址位置图)5座车马坑均分布在南区墓地。5座车马坑按所处的位置可分成三组。我要新鲜事2023-05-25 23:49:320000「考古词条」青铜时代 · 洛阳东周城遗址

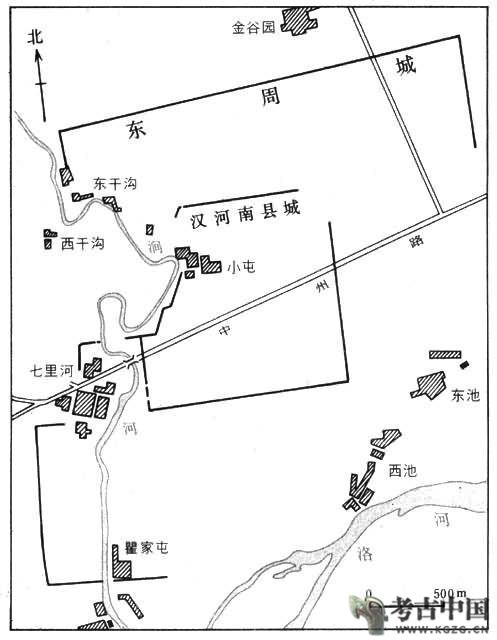

东周时代都城遗址。史称王城。位于河南省洛阳市涧、洛两河的交汇处。史书记载自周平王东迁至周景王止,以王城为国都凡十二世,周敬王时因避王子朝之乱迁都于成周,至周赧王又迁回王城。洛阳东周城兴建的年代不晚于东周初年,西汉以后逐渐荒废,至随末平毁。1954~1960年由中国科学院考古研究所勘察发掘。▲洛阳东周城遗址示意图▲陶罐▲筒瓦▲板瓦▲陶窑▲圆圈形垫▲瓦钉我要新鲜事2023-05-27 17:59:100001