新发现 | 安徽凤阳明中都宫城内宫殿与水系的考古新收获

明中都位于安徽省凤阳县,是明初第一座按照“京师之制”建造的都城。近年,以国家考古遗址公园建设为契机,安徽省文物考古研究所、故宫博物院、山东大学等单位合作,围绕城墙及城门、中轴线、前朝宫院与路网水系等对遗址进行了连续发掘。2022年7月至2023年1月,在前期工作的基础上,继续对宫城内前朝区宫殿和水系遗址进行考古发掘,在前朝区宫殿正殿西侧揭露出一座建筑台基,在午门北侧清理出明代“内五龙桥”最西边的一座桥址。

图一 宫殿西侧附属建筑和内五龙桥遗址位置图

图一 宫殿西侧附属建筑和内五龙桥遗址位置图

一、正殿西侧附属建筑基址

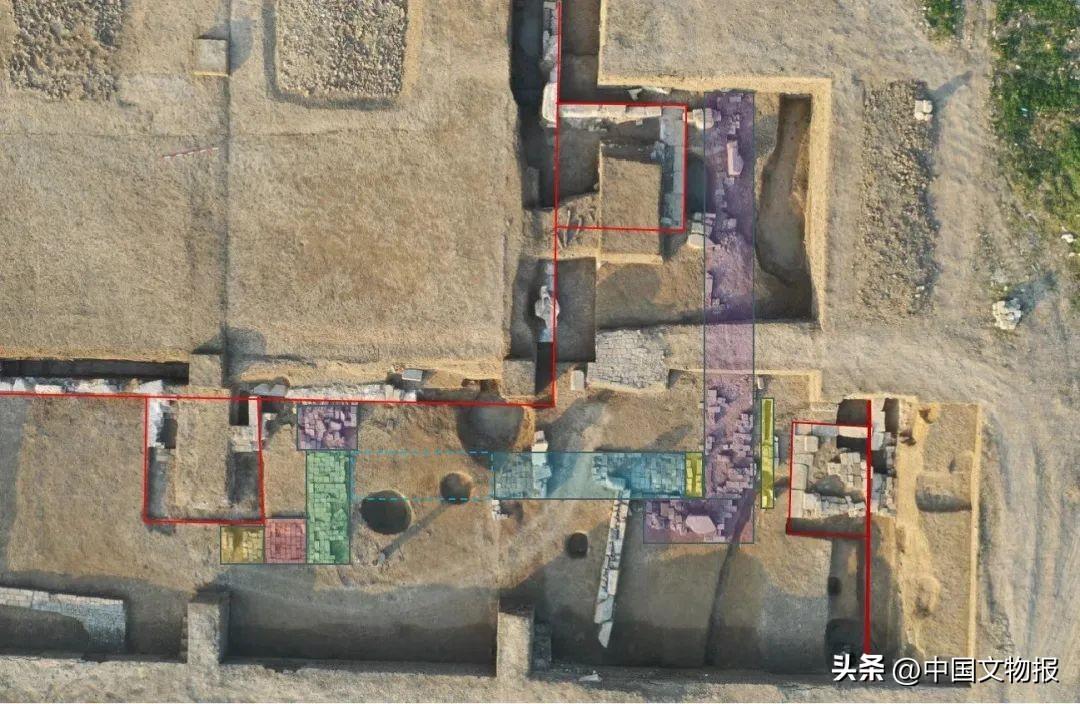

经过2015-2021年的考古发掘,明中都前朝宫殿区内主体宫殿的布局和形制已基本清楚,为前、后殿加穿堂的工字形建筑,后殿西侧还接有连廊、门址、角楼基址等,与北京故宫同位置建筑组合十分相似。2022年发掘的正殿西侧附属建筑基址位置与北京故宫中右门相对应。发掘共清理明代建筑基址台基1座,包含磉墩8处、踏道3处,道路2条,另有6条清代墙基、2口清代水井、1条近代路、2条现代沟、1座现代墓葬等晚期遗迹(图二)。

图二 宫殿西侧附属建筑发掘航拍图

图二 宫殿西侧附属建筑发掘航拍图

该附属建筑坐落在一个独立的夯土台基上,台基南北长约30.4米、东西宽约22.83米,残高约1.1米,外围以砖石包边。台基东距正殿下层台基的西侧须弥座台边约10.25米,西距前朝宫院西部南北向连廊约9.13米。台基包边外皮残存部分全部用条石垒筑,内部用砖填砌。砖已多被取走,条石最高残存4层,直壁。于石壁的半高处有大量雕花,主要为祥云图案(图三)。

该附属建筑坐落在一个独立的夯土台基上,台基南北长约30.4米、东西宽约22.83米,残高约1.1米,外围以砖石包边。台基东距正殿下层台基的西侧须弥座台边约10.25米,西距前朝宫院西部南北向连廊约9.13米。台基包边外皮残存部分全部用条石垒筑,内部用砖填砌。砖已多被取走,条石最高残存4层,直壁。于石壁的半高处有大量雕花,主要为祥云图案(图三)。

图三 台基外缘包砌砖石

图三 台基外缘包砌砖石

台基上清理出磉墩8处,为一层碎石块一层土夯筑而成,有的石块内包含青砖残块和少量琉璃残块。根据磉墩分布,该台基上的主体建筑柱网可能构成东西面阔5间、南北进深4间的布局,南侧接有面阔3间、进深2间的抱厦。台基正南和东西两侧前部各有一踏道,三者尺度近似,长约4.2米、宽3.7-3.9米。发掘还将部分2016年探方重新揭露,在前朝正殿的最下层台基的西侧也清理出一条踏道,踏道东西长2.55米,南北宽3.36-3.5米(图四)。

图四 前朝宫殿区正殿西侧附属建筑基址平面布局图

图四 前朝宫殿区正殿西侧附属建筑基址平面布局图

在台基南侧残存一条应为明初修建的砖铺道路,路面用小薄砖直接在夯土表面铺墁,宽约1.5米,用砖规格为长32、宽16、厚5厘米。从残存路面走向看,其应是从台基南部踏道下向东,向北折转后再向东直通正殿下层台基的西侧踏道之下,正好勾连于正殿台基与本次发掘的附属建筑台基之间。该路面局部被另一条路面叠压,上层路面下铺一薄层石灰渣颗粒,从正殿下层台基西侧踏道前向北,经过此次发掘的附属建筑台基东踏道前,继续向北延伸。从过往发掘情况推测,该路面不排除是明代中晚期中都宫城由守备太监管理时修建的道路(图五)。

图五 正殿与正殿西侧附属建筑之间的道路

图五 正殿与正殿西侧附属建筑之间的道路

二、“内五龙桥”遗址

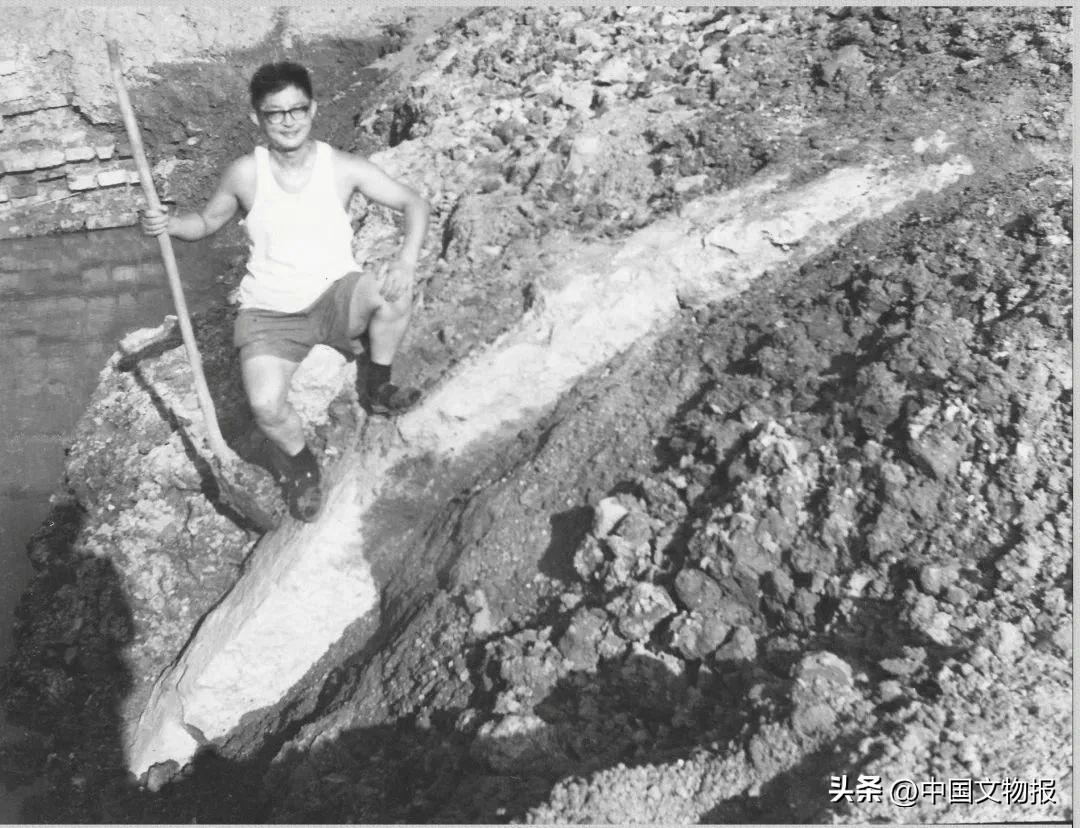

水系是都城布局中的关键要素,也是遗址保护、展示中需要体现的重要内容。1981年第二次文物普查时,明中都研究的先驱者王剑英先生曾对明中都遗址水系进行过系统的调查研究(图六)。明中都水系主要由护城河、内、外金水河、东西南北四条濠河及其支流、水上桥梁、涵闸、水关等遗迹组成。40年来,曾断续开展过一定的考古工作。如1984年滁县地区文物保护科技研究所、凤阳县文物管理所对金水河故道进行过勘测,2003年、2018年发掘了外金水桥遗址,2017年对护城河、内金水河一段进行了解剖发掘,2020年为配合护城河清淤工程对宫城玄武门过河通道、西华门过河通道及部分水坝遗迹进行过清理发掘。

图六 王剑英先生在内五龙桥扒拆现场开展调查

图六 王剑英先生在内五龙桥扒拆现场开展调查

内五龙桥位于宫城内金水河上,在午门与前朝区宫门之间,是明中都中轴线上重要的仪式性建筑之一。桥址曾于1974年遭到扒拆破坏,不仅桥体大多被拆除,部分用作地钉的木桩都被拔出。其桥的规模、形制、结构此前尚不清楚,此次内金水桥发掘正是要解决这些问题,并为明中都城水系整治项目中关键节点的设计提供考古支撑。因桥址规模较大,选择内五龙桥最西侧的边桥进行试掘,即正对午门北面西掖门券洞的桥址。发掘清理出明代桥址与河道、清代桥址与河道、清代房址、道路等(图七)。

图七 内五龙桥发掘航拍照

图七 内五龙桥发掘航拍照

1.明代桥址

残存的明代桥址与河道大多被清代遗存叠压,发掘将明代桥址东侧全部清理至明初层面,桥址上部和桥址西部的清代遗构为遗址展示考虑予以保存,但也进行了多处解剖。揭露部分显示,明代桥为砖石结构,主体用青砖砌筑,仅在桥券拱腹的两侧券脸部位使用了券石,与外金水桥做法一致。该桥曾遭多次扒拆,桥身多已不存,存有两侧与驳岸连接的桥台和少量砖券砌体,其上覆盖着清代时重建的金水河道及拱桥的砖石砌体。

明代桥址东西宽4.95米,桥券采用三券三伏砌法,从营建次序上可以看出桥先于驳岸修建。桥券部分顶部已被破坏,残存的拱券高约2米。由于西半部被清代桥体覆盖,发掘仅揭露出东边拱券。该拱券近底处砖石俱在,上部仅残存券脸石。南部残存5块券脸石,北部残存4块券脸石。从券脚计,桥洞内南北券跨6.8米,和两侧驳岸砖壁底部河道内宽一致(图八)。两侧桥台砖砌体残高约2.3米,皆为南北向顺砖错缝平砌而成。建桥时先在河道两端桥台处单独开挖了深槽,在槽底内以一层砖一层素土的方式夯实,建好桥后,再用一层碎砖一层土填实桥体与河道驳岸之间的空隙。因桥台下未做解剖,不了解夯层内是否有地钉(图九)。

图八 内五龙桥西边桥残存的桥券

图八 内五龙桥西边桥残存的桥券

图九 南端桥台及其做法

图九 南端桥台及其做法

2.明代河道与驳岸

明代河道开口距现地表深1.08米,河道土圹宽10.8米,两岸以砖砌筑驳岸,河底距地表约3.38米,河道保存深度2.3米。从桥址东侧的揭露看,驳岸以内的河道上口净宽约8.5米,底部净宽约为6.8米,相较于外金水河道该部位3.7米的宽度要宽阔不少。河道北岸包砖厚1.3-1.4米,残存最高处1.65米,外皮以“一顺一丁”方式砌筑,内部为南北向顺砖错缝平砌,自下而上每皮砖逐级内收3-5厘米。河道南岸包砖厚约1.1米,遭破坏较为严重,砌法与河道北岸包砖一致。桥址西侧的河道底部见有海墁铺砖,采用单层砖南北向错缝平铺,河底面自西向东渐低,呈微微的缓坡状,与内金水河自西向东的流向匹配(图十)。

值得注意的是,桥底和桥址以东的河底面上均未见海墁铺砖,且无任何原有海墁遭扒拆的痕迹,可以确定明初在该处未做海墁。桥址西侧海墁铺砖以下与桥址下及桥址东侧河底面皆为表面平整的生土。河道内及砖砌驳岸以下均未见地钉。驳岸直接砌筑在生土面上,底部也没有用碎砖、石等铺垫。明代桥址和河道驳岸用砖规格与宫城城墙基本相同,尺寸有长41、宽19.5、厚9厘米,长37、宽22、厚10厘米,长43、宽25、厚12厘米,长39、宽16、厚8.5厘米等多种。部分砖有铭文,有“火字四号”、“火字七号”等。

图十 桥址西侧河道底部发现铺砖海墁

图十 桥址西侧河道底部发现铺砖海墁

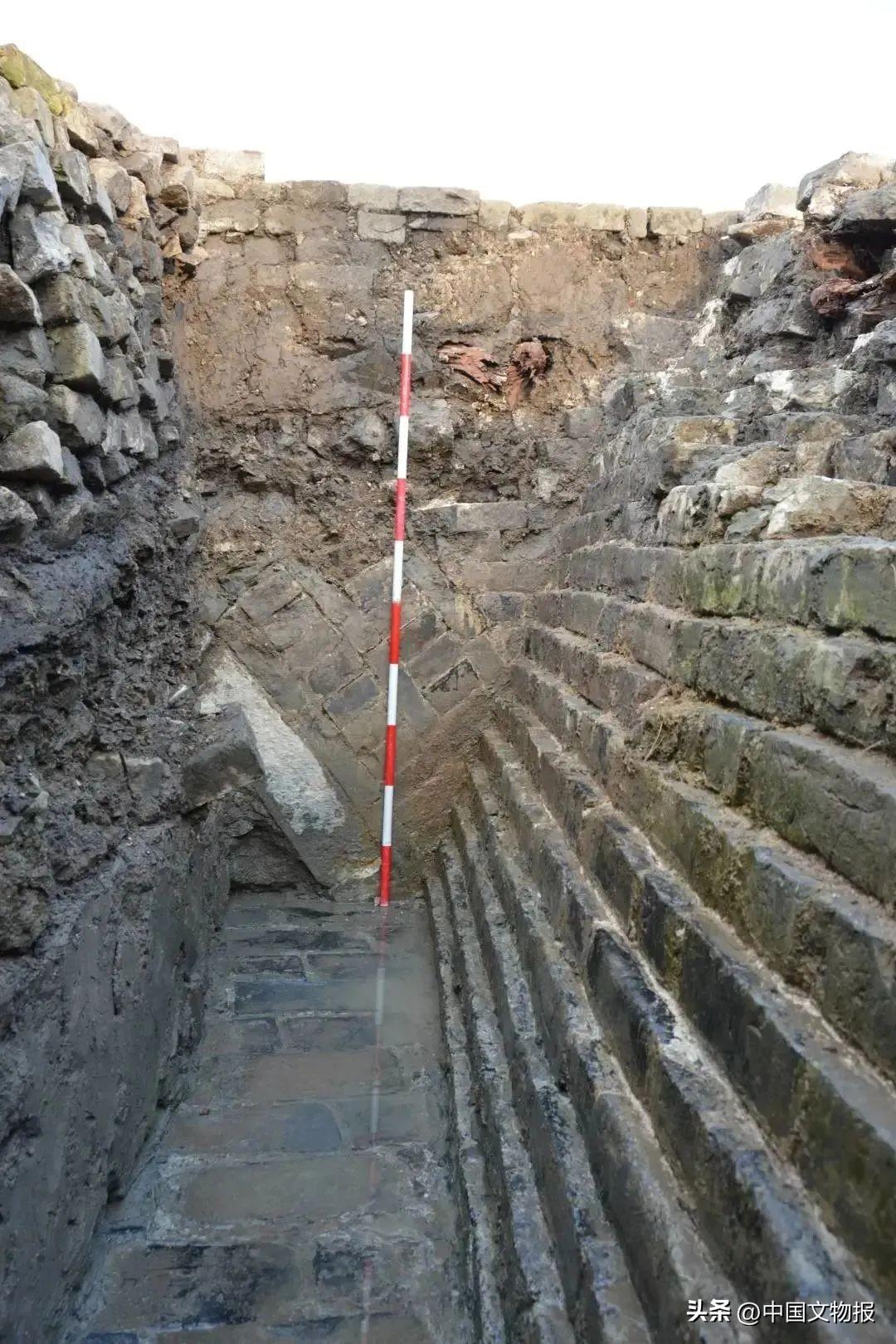

3.清代桥址

明代桥体毁弃后,清代继续延用该段金水河并两次缩窄了河道,在第二次缩窄河道后于明代桥址上重新建桥,修桥后紧接着用砖石垒砌了驳岸。修桥时对河道内淤泥进行了一定程度清淤,桥体起建在距明初河道底面约0.5米深的淤泥之上,桥洞内底部用条石铺墁,墁石上皮距明初河底0.8米。清代桥与明代桥在东西位置上稍有偏移,桥宽约4.7米,券跨1.6米,桥身已完全破坏,从桥底墁石上皮向上残存1.03米,其中金刚墙高度0.75米,上起砖券,尚保存有三层券砖(图十一)。

图十一 明代桥址与清代桥址的关系示意

图十一 明代桥址与清代桥址的关系示意

4.清代河道与驳岸

清代河道沿用了明代的内金水河道,河道南北两侧夹河分布有较多房址,现仅余少量墙基。可以看出在明代桥被拆毁后而清代桥未修之前,人们曾在桥的两侧将房屋的墙基建在了明代河道内的淤泥之上,从而侵占河道,使河道缩窄。清代建桥后用砖石重新砌筑了驳岸,进一步缩窄了河道。最终的河道宽1.5-2.05米,深约1.6米。河道两侧用砖石砌筑驳岸前,先于底部用木桩扎在明代河道淤积层内作为地钉,驳岸下部用石条垒砌基础,上部用砖砌成(图十二)。

图十二 清代河道的驳岸

图十二 清代河道的驳岸

三、出土遗物

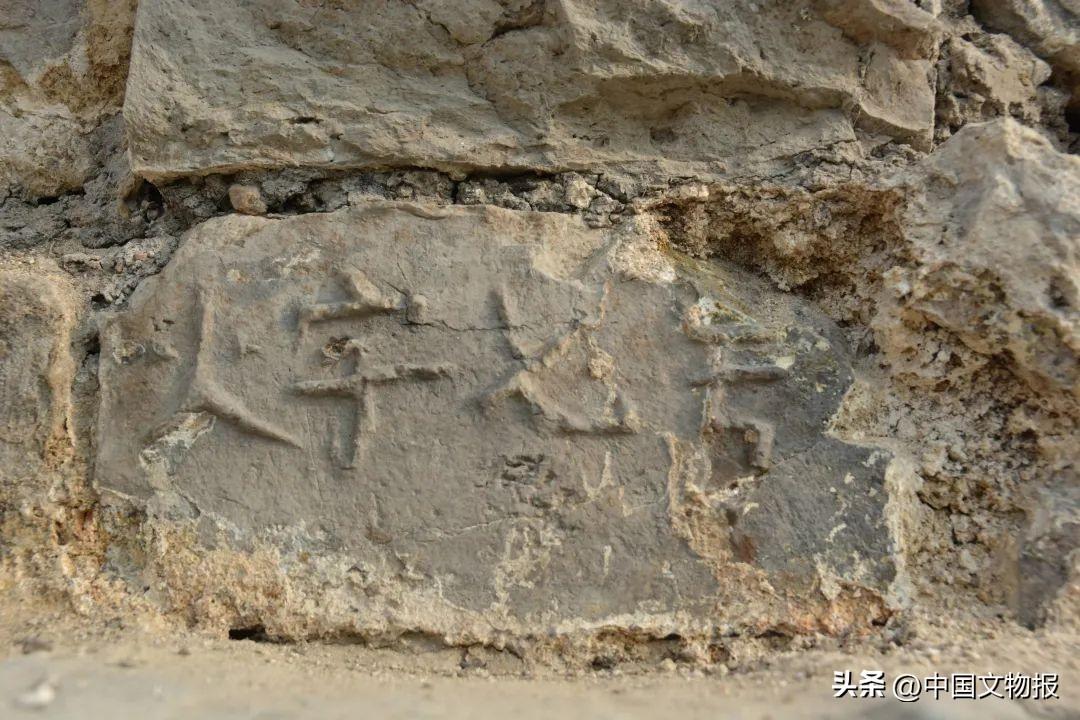

出土遗物以砖瓦石建筑构件为主。五龙桥区域采集数十件砖石遗物,其中砖石多为明初遗物,有桥券石、条石、字砖等(图十三),晚期堆积出土有较多的清代至近代瓷片和少量铜钱和铜勺等其他生活用器。清代瓷器主要是青花瓷,有骑鹤仙翁、山水、花卉、白菜等纹样(图十四)。前朝区正殿西侧基址出土遗物也以明初的砖、包边条石、螭首等建筑构件为主,出土少许明代晚期及清代的瓷片、铜钱等。基址周缘的砖、石构件均大多保留在原位,未做提取。石构件主要用于台基包边,有土衬石、花卉、瑞兽石雕、栏板等(图十五),还发掘出土铜烟袋、铜勺、铜钱、带字琉璃瓦等遗物,铜钱有“开元通宝”、“崇祯通宝”、“顺治通宝”等。

图十三-1 字砖

图十三-1 字砖

图十三-2 字砖

图十三-2 字砖

图十四 内五龙桥遗址出土的清代青花瓷器

图十四 内五龙桥遗址出土的清代青花瓷器

图十五-1 台沿螭首

图十五-1 台沿螭首

图十五-2 龙纹栏板

图十五-2 龙纹栏板

四、发掘的意义与价值

前朝区正殿西侧附属建筑基址发掘明确了该建筑的台基分布范围,发现部分磉墩和踏道,初步明确其建筑的柱网结构,使前朝区宫殿布局得以补充完整,增进了对宫殿建筑布局的整体认识。其与“工”字形主体宫殿、后殿西侧连廊和附属建筑所构成的整体,在整体布局上与北京故宫的前朝区宫殿十分相似,但其不同在于,该建筑与主殿之间并未有连廊衔接,应是一座相对独立的配殿。与北京故宫相比,从正殿组群的差异到廊院的相似,为研究自宋元至明清的宫殿布局演变再次增添了过渡阶段的关键材料。

本次发掘获取的重要信息,更进一步地推进了对于明中都宫城内建筑布局、规模、工艺和兴废过程的认识。前朝区正殿西侧附属建筑的布局、规模、形制结构及与正殿的连接关系的探明,和对内五龙桥和内金水河河道宽度、驳岸、河床等结构、工艺信息的了解不仅对明中都及相关都城研究具有重要价值,也为明中都皇故城国家考古遗址公园建设中的文物保护、展示提供了科学依据和良好素材。

安徽省文物考古研究所、故宫博物院

执笔:王志、宁霄、赵瑾

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 杨晓雅

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

「考古词条」青铜时代 · 楚帛书

战国时楚人文字资料。1942年在长沙子弹库楚墓中盗掘出土。帛书又名缯书,以白色丝帛为书写材料,其起源可上溯到春秋时期,但实物则以子弹库出土的为最早。1973年湖南省博物馆发掘了这座墓葬,判明其年代在战国中晚期之间。帛书摹本最早见于1944年蔡季襄的《晚周缯书考证》。我要新鲜事2023-05-27 06:44:570000挖掘到九岁女孩儿的墓穴 四个大子专家傻眼(盗墓手笔)

盗墓贼给棺椁上面留下了一行字。大概在1957年陕西西安的某个建筑工地正在施工的时候,突然听到了十分强烈的咣的一声,等到包工头来到这里,挖开一看,就发现了几块十分巨大的青石板,其中一个已经断裂,于是包工头联系到了当地的保护部门。在经过一番努力之后,把上面的青石板给取了出来,然后看到了里面棺椁,可是棺椁上面的几个字居然让专家们哭笑不得。开馆者死我要新鲜事2023-05-11 05:30:490001王小波:写给新的一年

我们读书、写作——1995年就这样过去了。这样提到过去的一年,带点感慨的语调,感叹生活的平淡。过去我们的生活可不是这样平淡。在我们年轻时,每一年的经历都能写成一本书,后来只能写成小册子,再后来变成了薄薄的几页纸。现在就是这样一句话:读书、写作。一方面是因为我们远离了动荡的年代,另一方面,我们也喜欢平淡的生活。对我们来说,这样的生活就够了。0000世界上最小的国家,人口仅有三十几个,人口扩张全靠总统夫人生育

这个世界上面大大小小的国家共计有两百多个,但是每个国家因为地理环境、位置、面积大小等各方面的差异在世界上排名有所区别,很多人都相信梵蒂冈是面积最小的袖珍国,但是令人大跌眼镜的是和另外一个小国相比梵蒂冈都算是大国了,这个国家就是位于北美内华达境内沙漠的摩洛西亚共和国。跟地窄人稀的梵蒂冈相比,摩洛西亚共和国才是真正意义上的弹丸之国,毕竟整个国家上下拥有的人口也才三十几个,想要扩张人口全要依赖总统夫人。我要新鲜事2023-05-25 14:17:500000郭静云:商文明的信仰结构

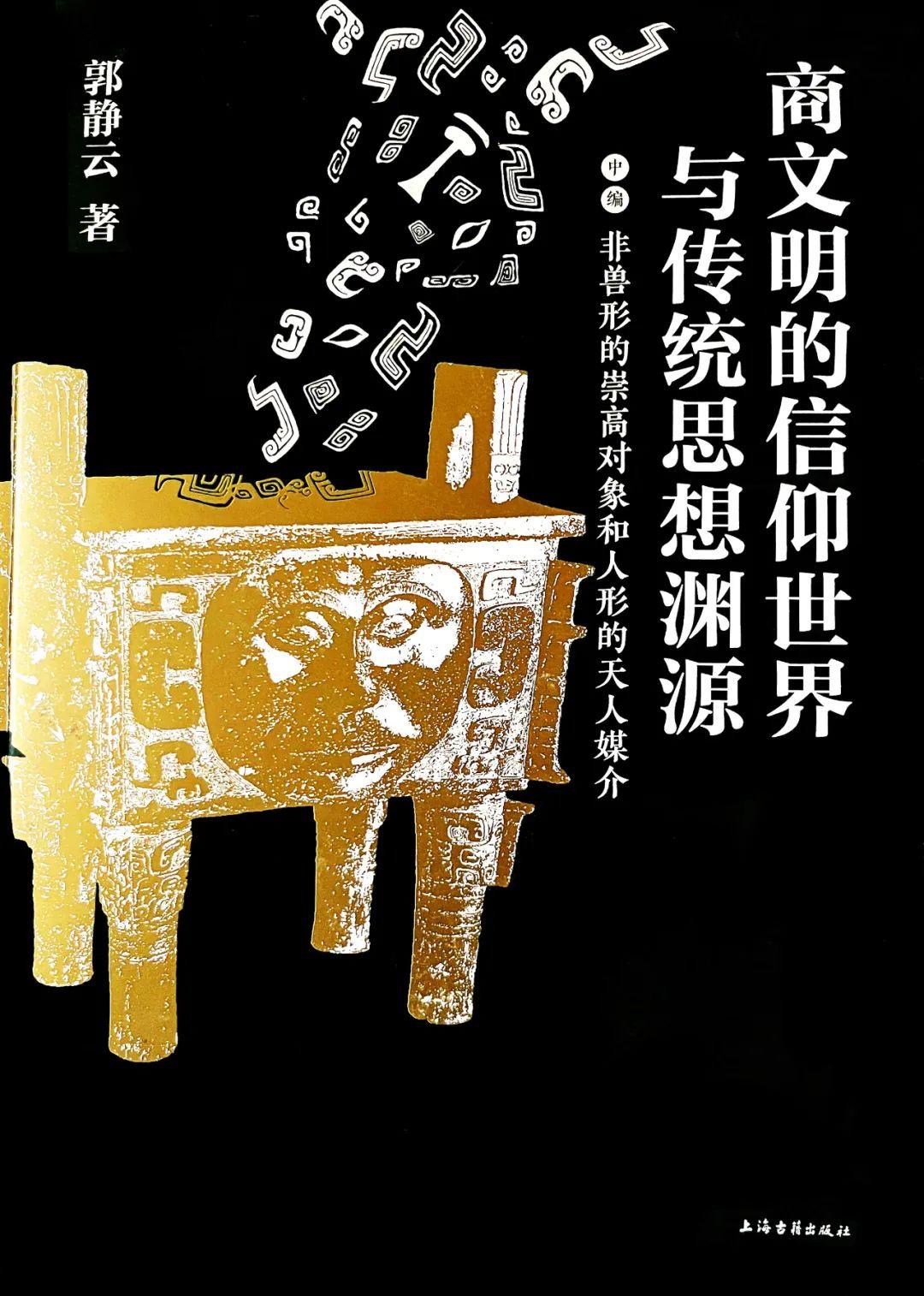

在殷商信仰中,祖先、自然神兽、天体三类崇拜对象并非零散不相干,而构成一个宗教系统:龙形众神充满天空,众凤安排在天的四方,众虎守护地的四方,独一无二至上至中的上帝居于天中;十日轮流升落,以十日安排的众祖,通过神兽吞吐,乘日自地下升天而宾于帝、居于帝之左右,此外还有其它神兽各有其神能。这些形象并不相抵触,一方面认为,神兽管理自然界一切上与下、中与方、死与生的关系;同时认为一切顺从帝令。我要新鲜事2023-05-25 10:23:220000