变化是20世纪遗产传承发展之本

自1982年以来,ICOMOS每年都发布国际古迹遗址日的主题,给予世界眼前一亮的遗产价值多视角认知。今年发布的国际古迹遗址日主题是“遗产的变化”,它旨在倡导全球各遗产地及保护机构,展示遗产研究和实践的历史之厚重,在重视当代与未来中,找到在气候变化现实中获得韧性的路径,同时发现面向低碳未来的包容性转型的潜力。

“遗产的变化”主题令人瞩目,提出关于对传统继承中有一系列支撑的创新性、变革性内容。如鼓励世界各国研究传统历史建筑保护,即如何适应再利用、遗产建筑和景观环境的节能改造提升的整合策略、找寻建成遗产应对水陆环境特别是极端气候变化等问题。有鉴于此,本文结合刚刚公布推介的“第七批中国20世纪建筑遗产项目”,研讨其适应时代之变的传承创新与“活化”之策。

01 始于“遗产的变化”主题之联想

国际古迹遗址理事会在2022年1月初就发布《自然——文化关键词注解》,其“关键词族”突出了生物文化、韧性和传统知识,这三个联结文化与自然遗产保护基础的重要概念,体现了一个不断更新且发展变化的遗产“活态”观。回望2022年国际古迹遗址日“遗产与气候”的主题,今年的主题要义不仅是对2022年关切文化遗产气候安全的深化,更从遗产传承与发展的规律上,通过探寻着遗产的变化中的传承与创新观,找到遗产发展的新平台、新通道、新衔接之策略与主张。

与20世纪前50年相比,全球极端天气事件增幅加大,这种短时间内频繁的极端事件,使干旱、洪水、台风、暴雨及滑坡与泥石流对城乡建设(尤其是脆弱的遗产建筑)造成灭顶之灾。联合国国际减灾战略风险办公室强调,由于缺乏地域性及适宜生态环境与文化研究,当代高技术的盲目引入,在减轻灾害风险上只是起到“好坏参半”的结果。

在高科技、城市化快速发展的当下,地域化、各民族及社区的传统防灾知识是遗产要传承并发展的策略。联合国世界减灾大会通过的《仙台减少灾害风险框架2015~2030》中早已明确提出传统减灾知识与方法的价值,认为传统知识将补充灾害风险评估和发展的科学知识,有助于国家、地方及公众更好地践行传承策略。

以减轻气候灾害风险的“传统知识链”为例,至少有信息、技术、机制、习俗和文化五个方面,它们的多样化形式上还有故事、戏曲、民间传说、谚语、信仰、习惯方法等。遗产保护人类学的研究表明,基于民族志及民族档案文献的田野调查,其结果对诠释气候灾害风险、找到减少气候灾害对建筑遗产的破坏机制是有效的。在今日“遗产的变化”主题下,讨论传统知识的保护价值对建筑遗产有特殊意义。事实上,传统与现代一直就需科学文化意义上的联结,无论是遗产保护施用什么方法,都旨在减缓灾害的扰动及破坏,都需要在韧性之思下形成适宜技术的“最佳实践”效果。

“遗产的变化”对城市与建筑的技术与材料影响明显。人类进化历程的三大阶段即“石器时代”“青铜时代”“铁器时代”都是用材料的名字命名的,至少建筑与城市之变,更源于材料与技术的革新。与其他建材相比,水泥最大的优点并非坚固,而是廉价,用混凝土建房子现在连普通人也可以做到,它为“居者有其屋”的人们提供适用建材,成为继铁器后第二种非常民生的原材料。但是水泥的致命缺点是污染环境。仅以水泥行业的污染看,建筑行业的高能耗很可能将成为中国2060年实现“碳中和”目标的障碍之一。

事实上“碳中和”重在碳源碳汇的平衡,研究发现,植被的碳存储能力对碳收支平衡作用关键,各种巨灾不仅会摧毁建筑与城市遗产,更会在改变植被中,改变区域碳储量过程,如地震对森林的直接破坏及随后的有机物质降解,将成为森林与植被在震后数年中二氧化碳的潜在来源。因此,无论从减灾还是减少对建筑遗产的人为破坏讲,加大人与自然的敬畏研究与实践是何等重要,遗产文化中尤其不可缺失生态文化。

02 20世纪遗产如何适应时代之“变”

国内外有不少文献,强调保护20世纪遗产,同时要正视毁灭的设计与建造,因为这种破坏不是如上所述的灾害侵蚀与毁灭性打击,而是来自城乡发展保护不善,丧失韧性的后果。城市更新要平衡好新与旧、拆与留、保护与保存等关系,就不应再发生历史上让“遗产”变“遗憾”无法挽回的损失。

ICOMOS 20世纪遗产国际科学委员会(ISC20C)于2010年起草了《20世纪建筑遗产保护方法》文本,2011年至2014年间被译成数十种语言,后又经与ICOMOS文化景观国际科学委员会(ISCCL)、ICOMOS历史城镇与村庄国际委员会(CIVVIH)、国际工业遗迹保护技术委员会(TICCIH)、ICOMOS能源可持续性与气候变化国际科学委员会的合作,第三版《20世纪文化遗产保护办法》于2017年12月德里召开的第19届ICOMOS大会通过。

笔者认为,此“方法”是对中国20世纪建筑遗产保护最有启示的内容,它解读20世纪遗产如何显示文化的特殊性,如20世纪建筑的城乡遗产(建筑、结构、本土的和工业的遗产、含有历史公园与园林的文化景观、历史性城市景观、文化线路与考古遗址等)的完整性不应被无情的改变或干预,尤应制定文化重要性保留与被尊重相结合的政策,对于随时间推移而发生留痕的改变,其年代要清晰可辨,其价值要充分明晰。

2023年2月16日于广东茂名举办的“第七批中国20世纪建筑遗产推介活动”,从“变化”上讲,它是在践行中国式现代化的本质要求,通过科学严谨的推介,一系列未来可期的建筑文博模式创新,既提升重塑了方式方法,也涉及了遗产保护体系重构等方面。这其中有让20世纪时代记忆在城市更新中重焕光彩的闪光点,也有让旅游成为城市现当代文化遗产目的地的文旅发展形态。可以看到,20世纪遗产的历史与规制、记忆与格致,已经创新了国内业界与公众的关注度。这些变化主要是:

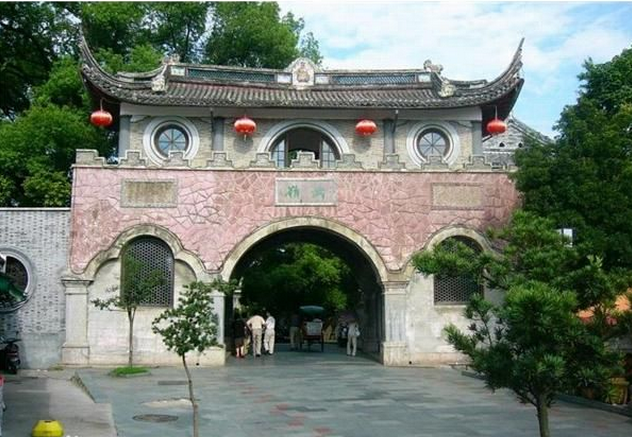

第一,推介面向基层及文保等级更低的项目,如江西龙南的解放街骑楼建筑群、河北保定稻香村总店;第二,新中国成立以后的建设成就占比更加突出,第七批1949年后项目占比80%,北京入选15个项目,1949年前只有2项;第三,涉及重大事件的纪念建筑或构筑物,如中国海军诞生地纪念馆、黄河三门峡大坝及黄河三门峡展览馆等;第四,注重入选建筑的历史价值,不因其项目大小,如1984年建设的深圳上海宾馆就以近40年的改革开放史及建筑之精美入选;第五,具有同一主题的项目联合入选,如广东茂名露天矿生态公园与“六百户”民居建筑群有多重价值。

关注21世纪的当代遗产,使20世纪遗产的时限有所突破,如推介项目已涉及:苏州博物馆新馆(2006)、北大百周年纪念讲堂(2000)、北京机场T3航站楼(2009)、天津大学冯骥才文学艺术研究院(2001)、中国美术学院南山校区(2003)、中国科学院图书馆(2002)。少量优秀21世纪项目入选,并非专家顾问的一方热情所至,它合乎近年来《世界遗产名录》入选项目的变化及趋势,也合乎20世纪委员会推介“中国20世纪建筑遗产项目”标准。

此外,第七批中国20世纪建筑遗产的传播宣传,还体现了自下而上,表现出各入选单位、设计与建设机构的荣誉感与积极参与,这本身是中国建筑文化自信自强自觉的彰显。如:华中师范大学称自己“宝藏”入列;中国建筑标准院称“现代文学馆”入列是对中华建筑文学与文化的贡献;上海古猗园以“喜讯”相称;天津大学冯骥才文学艺术研究院入选,强调更多人“快打卡”,冯骥才院长表示“要让这座20世纪建筑遗产在未来发挥更大作用”;徐州博物馆以代表两汉文化特色的标志入选而倍感自豪。

作者:金磊

编辑 | 张 怡 实习编辑 | 杨晓雅

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

巨型植食恐龙:丁赫罗龙 最长可达22米(诞生于1.5亿年前)

丁赫罗龙属于梁龙科恐龙的一种,诞生于侏罗纪末期,最早的化石是在葡萄牙的劳尔哈自治市的地层中发现的,最初被认为和劳尔哈龙非常相似,因此便将其归于劳尔哈龙的种属,后来才发现它和劳尔哈龙都是属于独立的恐龙种属,于是才设立了丁赫罗龙属,将其归于其中。丁赫罗龙的外貌特征我要新鲜事2023-05-08 06:44:520000武则天孙女墓被意外考古发现,专家从墓志中分析出一个天大秘密

永泰公主墓考古发现本文作者倪方六在大唐历史上,17岁永泰公主之死最令人惋惜,唐书记载,其因“仵张易之,为武后所杀”。永泰公主是武则天的亲孙女、唐中宗和韦皇后生的女儿。上世纪六十年代,永泰公主的墓被意外考古发现了,从中出土了一方墓志,让其死因出现新说,分析认为非被杀,而是难道产死。真是这样吗?这篇文章就来说说这事情。(永泰公主墓)我要新鲜事2023-05-27 08:50:580000蒋介石青睐浙江老家风水,宋美龄与蒋介石合葬有条件

原题:蒋介石奉化老家自选墓地之谜本文作者倪方六实际上,从长远来看,只要蒋氏后人不放弃让两蒋“回家”的念头,蒋氏父子迟早要归葬浙江奉化溪口的,虽然时间表目前无法确定。那么,如果两蒋真的如其后人蒋方智怡所言,移灵奉化,两蒋的葬地会选择哪里?宋美龄会与蒋介石合葬吗?蒋经国已无悬念,其生前遗嘱,要葬于母亲毛福梅的坟前,“死后尽孝”。而蒋介石到底会葬哪,就有讲究了,因为其生前曾在老家相过三块墓地。我要新鲜事2023-05-27 18:22:470000凌家滩国家考古遗址公园:激活文物时代价值 探索遗产共保共享

自凌家滩遗址发现以来,含山县委、县政府始终坚持保护第一、有效利用,积极探索大遗址保护与文旅融合、文化传播以及城乡发展共生共赢的新模式,不断开创文物保护利用工作新局面。1基本情况我要新鲜事2023-05-06 12:26:560001