新发现 | 荒漠辨城——陕西靖边杨桥畔城址调查新收获

杨桥畔城址位于陕西省榆林市靖边县杨桥畔镇杨桥畔村(现更名为“阳周村”)以北的平缓沙地区域,与村镇隔黄河二级支流——芦河南北相望,地势西北高东南低,城内北部被较厚沙层覆盖。城址西南部为龙眼水库,部分城墙被水寖塌毁。该城址因二十世纪八十年代龙眼水库向东南方向泄洪冲出数以万计的汉代铜钱而进入学界视野,在《中国文物地图集∙陕西分册》中登记为“龙眼城址”,公布为第七批全国重点文物保护单位时定名为“杨桥畔汉代城址”。除“半两”“五铢”“货布”“货泉”“大泉五十”“布泉”等大量铜钱外,在城址区域内还发现大量砖瓦建材、钱范以及刻有“阳周塞司马”篆文的灰陶罐。上述遗物为讨论杨桥畔城址与秦汉时期上郡郡治——阳周的关系提供了重要线索。据传,近年来在城址内又陆续发现了“阳周侯印”印章和“阳周”铭文铜器等重要器物。

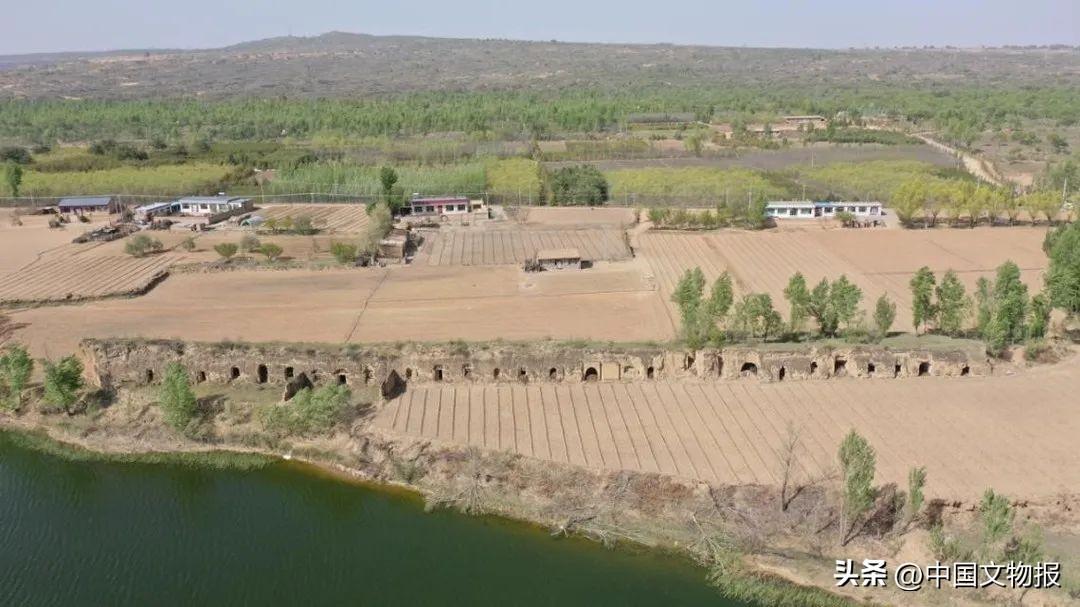

城址地貌及南墙

城址地貌及南墙

为进一步廓清城垣结构、大致年代以及城内功能区划和城外功能区分布情况,2021年6月,陕西省考古研究院联合西北大学文化遗产学院、靖边县文管办等单位对杨桥畔城址进行了首次大范围调查,取得了重要收获。

城垣结构方面,城址所在区域目前仍有西、南、东3道墙体矗立于地表之上。其中西部墙体为明长城墙段,墙体西壁上保留多处向外凸出的马面类设施;东部墙体一般被认为是秦昭王长城的一部分,北段保存较好;南部墙体西与西部墙体垂直相接,向东未达东部墙体一线,该墙体为以往调查认为的杨桥畔城址墙体,在未发现明确反证之前,我们亦持相同观点——南部墙体为杨桥畔城址南墙。

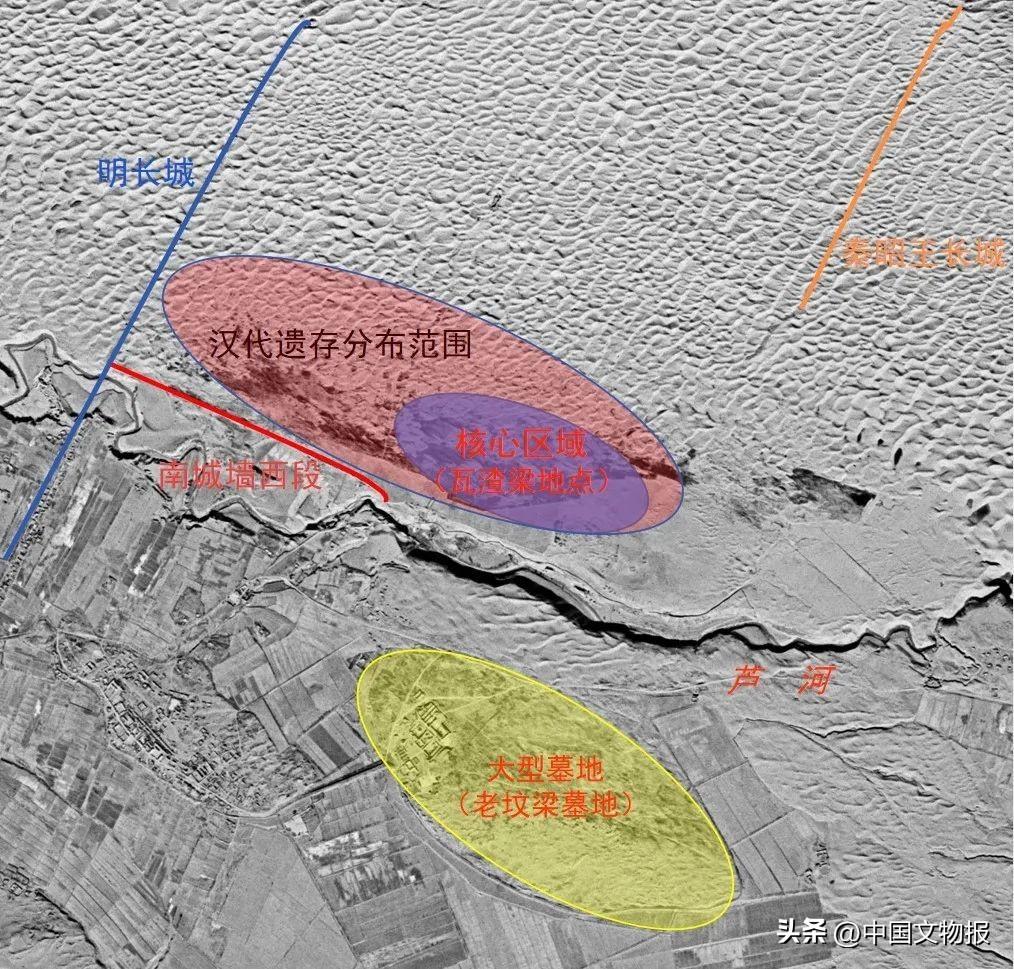

杨桥畔城址城垣结构及功能区划示意图 (底图为1960年代卫图)

杨桥畔城址城垣结构及功能区划示意图 (底图为1960年代卫图)

南墙保存现状

南墙保存现状

调查表明,城址南墙地表可见长度约1400米,虽遭龙眼水库影响产生了几处坍塌缺豁,但整体走向清晰,保存较好,墙体宽3~6米,最高处可达6米,主要以黄白色和灰白色黄土夯筑而成,夯层明显,厚8~12厘米。该墙向西与“明长城”垂直相接,且并未再向西延伸,这一情况引起我们的高度关注。清刮剖面显示,西部墙体夯层厚度与南墙基本相同,而与芦河南岸明长城夯层厚15~20厘米的情况相差较大。另外,西部墙体上的马面类设施与墙体“贴附”关系明确,且夯土颜色、夯层厚度(2~8厘米)与西部墙体差别明显。

根据以上现象,我们提出西部墙体可能存在“汉为明用”的情况,即明代修筑长城时借用了杨桥畔城址西墙,并在墙体外侧增筑了马面类设施。至于明代“借用段”,即杨桥畔城址西墙的具体长度,尚待确认,下一步清理剖面甚至局部试掘或可有效解决该问题。城址南墙向东走向不明,但要将处于东南部的遗迹遗物密集分布区——瓦渣梁地点括入城内,南墙需继续向东。又因秦汉时期遗迹常见于东部墙体以西而基本不见于墙体以东的分布特点,我们还提出杨桥畔城址依托秦昭王长城墙体修筑城墙的推测,即作为秦昭王长城一部分的东部墙体为杨桥畔城址东墙。同样,东墙的具体情况,有待更为深入的考古工作来探明。

本次调查大致勾勒出杨桥畔城址的城垣轮廓,南墙、西墙、东墙均有迹可循,北墙虽未发现明确墙体,但据秦汉时期遗迹遗物的分布情况来看,不止于南墙以北约800米一线。故此,杨桥畔城址的平面形状可能为近东西向长方形,东西长约2600米,南北宽度可能在800米。这一认识虽是本次调查最为重要的收获,但需进一步的考古工作来证实。

西墙上的“两类”夯层

西墙上的“两类”夯层

城址年代方面,从城址范围内大量古代遗物的年代来看,绝大多数属秦汉时物,杨桥畔城址年代也应为秦汉时期。

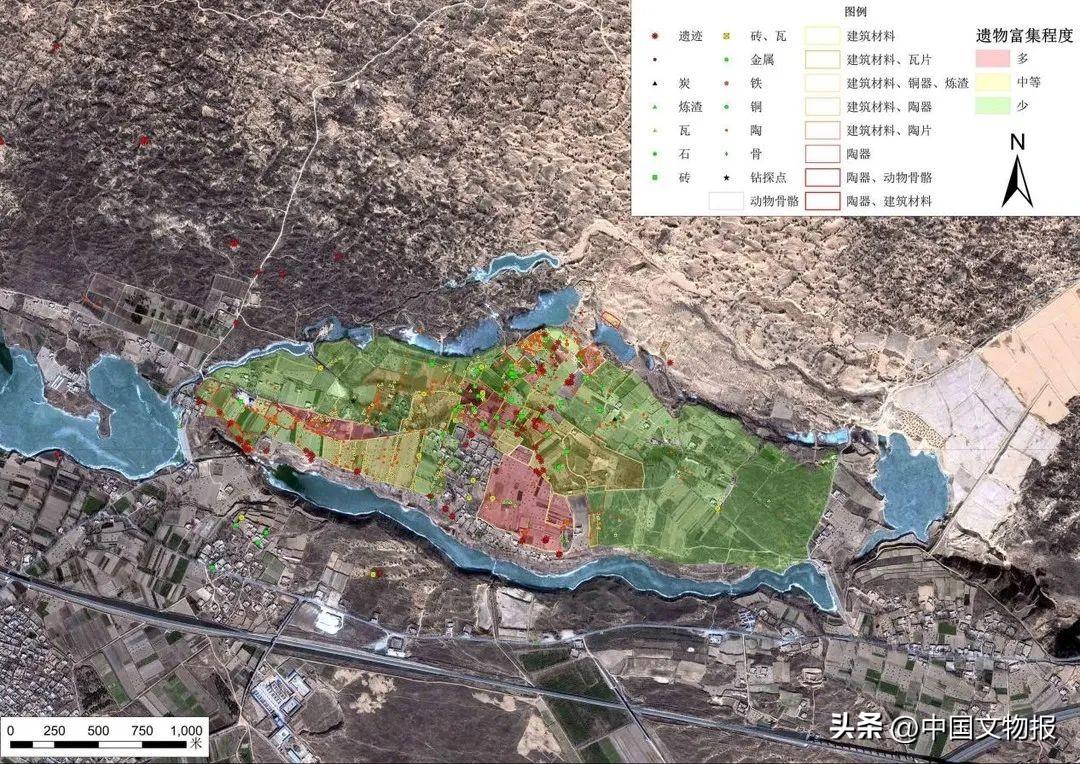

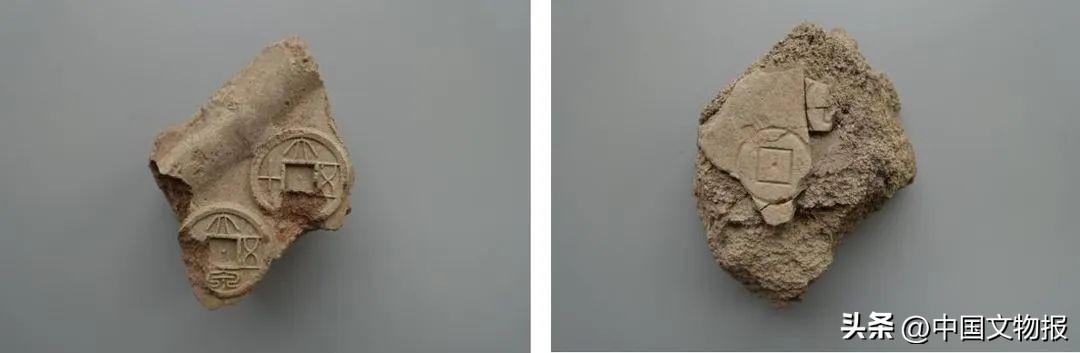

城内功能区划方面,处在城内东南位置的瓦渣梁地点尤为引人关注。该区域为二十世纪八十年代龙眼水库泄洪区,大量汉代钱币即发现于此。本次调查我们也发现了一些汉代钱币,还采集到较多钱范以及大量铜炼渣,钱范均为夹砂红陶质地,包括范模和背范,有“大泉五十”“小泉直一”等。数量最多的还属绳纹板瓦和筒瓦、云纹瓦当、几何纹铺地砖、排水管道等建材以及日用陶器残片,在瓦渣梁地点可以说是俯拾皆是。还发现箭镞、铁斧、陶纺轮等日用器物以及夯层清晰的夯土建筑基址。上述情况说明,瓦渣梁地点应为杨桥畔城内核心区域,或与衙署区有关。

瓦渣梁地点遗存分布情况

瓦渣梁地点遗存分布情况

“大泉五十”范模及背范

“大泉五十”范模及背范

“小泉直一”范模及背范

“小泉直一”范模及背范

瓦渣梁地点建筑基址夯层

瓦渣梁地点建筑基址夯层

筒瓦、云纹瓦当、几何纹铺地砖

筒瓦、云纹瓦当、几何纹铺地砖

城外功能区的调查也是本次工作的重点。瓦渣梁地点再向东南的“砖窑峁地点”以往多见汉代窑址,本次调查亦有同样发现。该地点处在芦河近岸、南墙之外,可能为杨桥畔城外一处窑场。此外,隔芦河南望的“老坟梁地点”地势高阜,黄土堆积厚,是历年来杨桥畔城址周边汉代墓葬的集中发现区域。21世纪初“太(原)中(卫)银(川)”铁路修建过程中的基建考古在该地点北部边缘地带清理汉墓100余座。本次调查在铁路以北区域发现较多盗洞,其周边留有陶器残片、碎砖块、人骨等。上述情况表明,老坟梁地点应为与杨桥畔城址相关的一处大型墓地。

综上所述,本次调查工作是建立在杨桥畔城址及其周边已有考古发现基础上的一次宏观探索。在城垣结构、城内核心区域、城外大型墓地等方面的梳理和认识上,均取得重要收获,为下一步深入系统工作奠定了前期基础。

陕西省考古研究院、西北大学文化遗产学院、靖边县文管办

执笔:邵晶 裴学松 薛程

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 杨晓雅

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

华夏文明史被谁篡改了?“虩事蛮夏”改为“虩事蛮獶”究竟为何?

华夏民族、华夏文化、华夏文明的发源地究竟在哪里?不仅是中华文明探源工程所要解决的问题,也是每一个中国人梦寐以求的寻根问祖问题。中华民族五千年的文明历史,因为夏王朝历史至今没有得到有效证明,也使得中华五千年文明史受到质疑与否定,以至当红的历史学者、大学教授易中天先生,也认为中华文明史只有3700年。是源远流长的中华文明史有问题,还是当代研究中华文明史的历史与考古学者出了问题?值得人们深思!我要新鲜事2023-10-03 19:34:500000新时代百项考古新发现丨山东沂水纪王崮春秋墓葬

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文物考古工作高度重视,我国文物考古工作取得巨大进步和辉煌成就。这十年的全国十大考古新发现评选推介活动,推出了一大批优秀的田野考古发掘项目。我要新鲜事2023-05-07 01:50:170000为什么秦始皇陵不敢考古,里面成千上万暗弩,两千年后仍可发射

秦始皇陵2000多年来自封闭后,从未打开过。秦始皇从他13岁登基起,用了39年的时间修建皇陵,动用了70多万的劳工。秦始皇下这么大的血本为自己修建大墓,防盗肯定做到了万无一失。已知的是地宫中有百吨水银江河。水银很容易挥发,挥发后的水蒸气含有剧毒。如果有人进入地宫,会吸入水银所释放出来的汞蒸气而中毒。我要新鲜事2023-04-16 14:29:570002盗墓者遇到不腐女尸会咋想?“就像刚睡着一般”,那感觉终生难忘

原题:英国人斯坦因西域盗宝秘闻(二)本文作者倪方六上一篇聊了斯坦因在中国西域“探险”开头,他与当地的“找宝人”(盗墓者)走到了一起,但在此后的西域活动中,才正式开始雇用中国人盗墓。⊙楼兰古尸体前的感慨我要新鲜事2023-05-27 14:56:480000新时代百项考古新发现丨山东滕州岗上遗址

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文物考古工作高度重视,我国文物考古工作取得巨大进步和辉煌成就。这十年的全国十大考古新发现评选推介活动,推出了一大批优秀的田野考古发掘项目。我要新鲜事2023-05-07 01:56:470000