中国百年考古辉煌的背后,还有默默奉献的小众群体功不可没

良渚古城、二里头、殷墟、三星堆、秦始皇兵马俑等等,这些耳熟能详的考古发现以及相关研究成果;博物馆热,文物知识和意识的普及,您是否想过成果的取得后,不仅是几代考古学者和博物馆工作者的努力;幕后,还有一群鲜为人知的小众群体--考古技工。

广东郁南磨刀山遗址

广东郁南磨刀山遗址

良渚文化玉器

良渚文化玉器

今年,是中国考古一百年;百年来,中国考古学取得了巨大的进步,展示了中华文明起源和发展的历史脉络,实证了我国百万年的人类史,一万年的文化史,5000多年的文明史。

英德岩山寨遗址

英德岩山寨遗址

二里头遗址发掘工作照

二里头遗址发掘工作照

殷墟遗址车马坑

殷墟遗址车马坑

秦始皇兵马俑

秦始皇兵马俑

众所周知,中国考古学成绩的取得与事业发展都离不开人的因素,一方面是各大学考古专业在评级,另一方面,则是奋战在田野考古最前线的技工人才的短缺与待遇问题。考古技工短缺的问题,恐怕田野考古工地一线的领队们都有体会。老李也借中国考古学一百年的机会,为技工师傅们发发声。

大学本科评级

大学本科评级

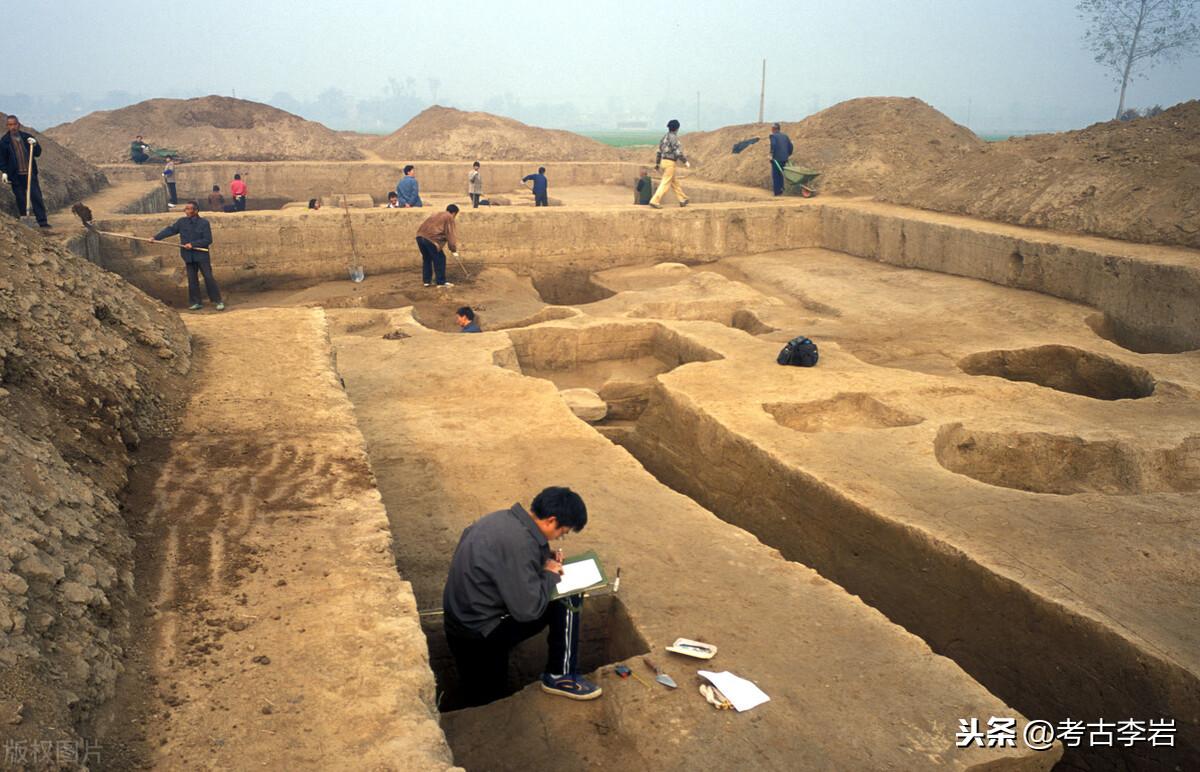

考古工地现场

考古工地现场

改革开放以后,考古学从二级学科升为一级学科,地位的上升,足以说明了考古学在历史研究以及国家社会生活中的作用与地位正在逐步提升。

这些成绩的取得,除了几代考古学家不懈的努力之外,我们身边那些默默贡献,有理想抱负的技工师傅为数不少:三星堆“曾院士”(链接:三星堆往事:燕道成通水渠出玉器,雷站长有情义封“院士”;考古李岩视频《考古现场一探究竟,洛阳铲竟是盗墓神器》)、柯传伦、刘澄宇、徐安民先生等,在老李在头条图文和视频中提到的这几位仅仅是少数代表。他们都身怀绝技,奋战在田野考古一线技工师傅,对于考古研究和文物保护而言,考古技工师傅们具有不可取代的、基石性的重要作用。

几十年前,考古技工的培养,主要是师傅带徒弟;也有些50多岁的技工师傅,努力适应现代化步伐,自学电脑绘图无人机操作等等,不断给自己充电,努力前行。

老刘家在临潼,就在兵马俑旁边。入行的时候,那是由当时在秦俑馆工作的段清波老师亲自带出来的。师出名门。入行以后转战陕西,江苏,广东,挖过土墩墓,清理过车马坑,田野考古技术那是杠杠的。

我们广东考古所修复大师级的人物--柯传伦。来自江西九江,当年江西考古所刘诗忠老师带队在九江发掘先秦时期矿冶遗址时,收编了身为木匠的柯传伦。老柯在广东,修复了村头贝丘一直到陶器之后,木匠出身养成的立体感和精细思维习惯,在广东考古工作中,得到了淋漓尽致的发挥,还在轴对称法复原陶器方面与老李合写过文章。眼下,过了退休年龄,退休了;但是他拼陶片、修陶器的这套技术,暂时还没人能接住,虽然开始带了徒弟,所里仍然还在返聘柯大师,目前正在英德岩寨遗址拼陶片儿。

徐安民,2000年出头到广东考古所,这么些年,想起他刚来广东,在石峡遗址修复陶器至今,被我从小徐愣给叫成了50多岁的老徐了。老徐入行那会儿,还参加过他们河南省和社科院考古所相关的培训班,训练相当正规专业。

这几位常年在广东考古,每年也就春节、中秋才能和家里人团聚。常年相当辛苦。

做出这样的选择,并坚守几十年,实属不易。所谓“三思方起步,百折不回头”是也!

刘澄宇先生

刘澄宇先生

柯传伦先生与徒弟在拼对陶片

柯传伦先生与徒弟在拼对陶片

经柯大师的手,那些碎片在石膏的帮助下,重新组成了陶器

经柯大师的手,那些碎片在石膏的帮助下,重新组成了陶器

从照片的表情中,你能看出徐安民先生的认真劲儿

从照片的表情中,你能看出徐安民先生的认真劲儿

三思与坚守

三思与坚守

为什么我会如此关注技工师傅?除了前面说的,我和这些师傅们合作了那么多年的深厚感情之外,有了一把年纪之后,常爱回忆往事,也常回想起我大学本科生在山西曲沃县曲村实习的时候,在邹衡先生的率领下,我们第一次接触田野考古发掘工作,在画地层、铲平找遗迹等方面,都得益于很多技工师傅的言传身教;毕业实习的时候,李仰松老师带着我们,在山东参观,目睹了车马坑的发掘情况,车轮和车舆部分的清理(山东后李车马坑,春秋)

山东后李车马坑,春秋

山东后李车马坑,春秋

现在回想起来也是叹为观止。刚入学的大学本科专业学生在田野技术上都需要向技工师傅认真请教学习,给我留下了极其深刻的印象。

现在可喜的是,如陕西等省,创办了一些专门的学校(陕西文物保护专修学院),培养具有大学学历年轻考古技工骨干力量,他们也都走向了工作岗位,薪火相传,继续着考古技工事业与梦想。

国家文物局文博人才培养示范基地

国家文物局文博人才培养示范基地

陕西文物保护专修学院2

陕西文物保护专修学院2

课堂上1

课堂上1

课堂上2

课堂上2

考古技工是中国特色考古学和中国气派考古学建设的基石和有生力量,呼吁提高他们待遇,是未来中国考古学发展的最基本条件之一。考古技工的队伍中,不仅有普通高等院校历史系等相关专业的大学生研究生加入,也有类似陕西专修学院的年轻人遍布各地,可喜可贺更多后生的加入,使得事业后继有人(考古李岩视频:《娇小女孩因恨盗墓学考古,辨葬俗认古陶样样在行》)。然而,要想马儿跑,一定要给马儿吃好料。借广东的粤菜振兴最划说事儿,我们的广东菜厨师们起码还是有牌有证有级别的,有专门的学校,在传承和发扬传统粤菜的传统方面,形成了很好的持续能力;相比而言,正规化许多。也盼望我们考古技工们,也能能有牌有证,有级别,有职称;毕竟,那些考古文化大餐有是这些考古技工们的一份力量。

考古技工群体的贡献值得我们尊重和铭记,为他们发声,是我们考古人的共同责任;未来的中国考古学,他们仍然是基石,他们仍然是有生力量的组成部分。

END

#清远头条##中国考古一百年##广东微城事##云浮头条##韶关头条#

一座古墓的出现 让民族英雄的冤屈得到洗雪 被清朝史书抹黑多年

崇祯末年,清军攻入关内,北方大部分领土被占领,许多人选择投降,但也有人选择抗争,比如著名的郑成功。其家破人亡,父亲投降,母亲去世,郑成功率领旧将在沿海地区艰难地抗争。曾数次发动反攻,包围南京等,但遭到清军打击,转战海上,夺回了台湾等领土。虽未能实现反清复明的心愿,但其不屈不挠的精神对后世影响深远。我要新鲜事2023-05-14 03:59:190000虎哥虎弟:中国虎、埃及猫、两河狮、玛雅虎

#这就是年味儿#虎虎生威,各自精彩。老虎是大型猫科动物,同科的还有猫、狮子、豹子和美洲虎等。很多古代文明崇拜和喜好猫科动物,其表现各有不同。「埃及猫」埃及人喜欢猫,尊有猫神-巴斯泰特(Bastet)。太阳神拉(Ra)又被称为赫利奥波利斯的大猫(the“greatcatofHeliopolis“)。我要新鲜事2023-05-31 20:51:300001北方龙:辽宁巨型食草恐龙(长12米/距今8300万年前)

辽宁是我国发现恐龙化石最多的地方,这里如今已出土了35种恐龙化石,其中有小型恐龙,如朝阳龙、北票龙等,也有大型恐龙,如锦州龙、双庙龙等,今天小编再为大家介绍一个北方龙,它也出土于辽宁,是一种长12的巨型恐龙。北方龙基本资料体型:北方龙是一种中国的巨型食草恐龙,它体长12米,与栉龙、西伯利亚泰坦巨龙差不多大,体型在已知774种恐龙中排第130位,生活在距今8600万-8300万年前的晚白垩世。我要新鲜事2023-05-08 19:41:180002三星堆的重大考古发现 为何一直未完待续?(三星堆遗址)

三星堆遗址当前已经停止了挖掘工作。在我们这个庞大的中国出现了很多的历史遗迹,其中就包括了秦始皇陵以及三星堆,三星堆作为我国发现的古代文明当中最神奇的一个,据说和外星人以及埃及文明之间还有一些关系,但是这个说法并没有得到证实不过从这些方面也可以看得出来三星堆文明的庞大以及神秘,只不过三星堆考古研究院的院长则是表示三星堆的发现永远是未完待续。未完待续我要新鲜事2023-05-11 06:03:310000