龙门石窟的大佛是照着武则天雕的吗

中国洛阳龙门石窟Longmen Grottoes, Luoyang, China

中国洛阳龙门石窟Longmen Grottoes, Luoyang, China

相信很多人都听过这么一种说法:洛阳龙门石窟最宏伟的造像——卢舍那大佛,是按照武则天的相貌雕的。最近想起来,就想求证一下。翻完相关研究文章,可以先下结论,这种说法可视为捕风捉影的无稽之谈,并没有坚实证据。

这种说法的产生,并不是很久远的事情,目前所见最早提出的,是宫大中在1980年发表的《龙门石窟艺术试探》一文。此后的类似提法,基本都源于此,而在此基础上又衍生出的市侩之言更不足取。

宫氏的论据主要有以下几点:

①北魏将帝王当如来,“政教合一”,造有大佛像对应皇帝。

②建造龙门卢舍那大佛,武则天赞助了“脂粉钱两万贯”。

③梵语卢舍那,译作光明遍照,与武则天后来改名的“曌”字相合。

④史载武则天“方额广颐”,与卢舍那大佛的形象特征吻合。

⑤卢舍那大佛两侧的胁侍、神王,象征朝堂的官员、将军。

龙门石窟大卢舍那像龛

龙门石窟大卢舍那像龛

我们逐项检讨:

宫氏关于北魏的论据皆出自《魏书·释老志》。

(1)北魏将帝王当如来,政教合一

宫氏所论:

自从北魏道武帝时,綰摄僧人的道人统法果提出帝王“即是当今如来”,至文成帝时,出现了帝王就是佛,佛就是帝王的“政教合一”的历史局面。

法果原话:

太祖明叡好道,即是当今如来,沙门宜应尽礼。

仔细分析,法果这么说是有原因的:

首先,道武帝拓跋珪让他当了佛教首领“道人统”,让沙门听话,是他份内差事。其次,法果“每与帝言,多所惬允,供施甚厚”,他能得到好处。第三,最重要的,法果说上边的话,其实是在为自己拜天子做解释,给自己解套。按佛家教义,出家人连父母都不拜,更不可能拜天子。法果说:“能鸿道者人主也,我非拜天子,乃是礼佛耳。”更像是在给别人解释,我这是拜佛,可不是拜人。之所以要解释,说明佛教徒对拜帝王就是拜佛的看法并不统一,而大约同时期的南方高僧慧远还专门写了《沙门不敬王者论》。

龙门石窟大卢舍那像龛

龙门石窟大卢舍那像龛

“政教合一”这种词《释老志》当然更不会有了,实际情况也并非如此。

道武帝之后,太宗明元帝对佛教也还可以。但之后的世祖太武帝拓跋焘,直接干起了灭佛的买卖。先是对长安的和尚下手,诏曰:

彼沙门者,假西戎虚诞,妄生妖孽,非所以一齐政化,布淳德于天下也。自王公已下,有私养沙门者,皆送官曹,不得隐匿。限今年二月十五日,过期不出,沙门身死,容止者诛一门。

然后扩大到全国,又下诏曰:

自今以后,敢有事胡神及造形像泥人、铜人者,门诛。……诸有佛图形像及胡经,尽皆击破焚烧,沙门无少长悉坑之。

毁佛像、烧经书、杀和尚,怎么看都不像“政教合一”的政权。

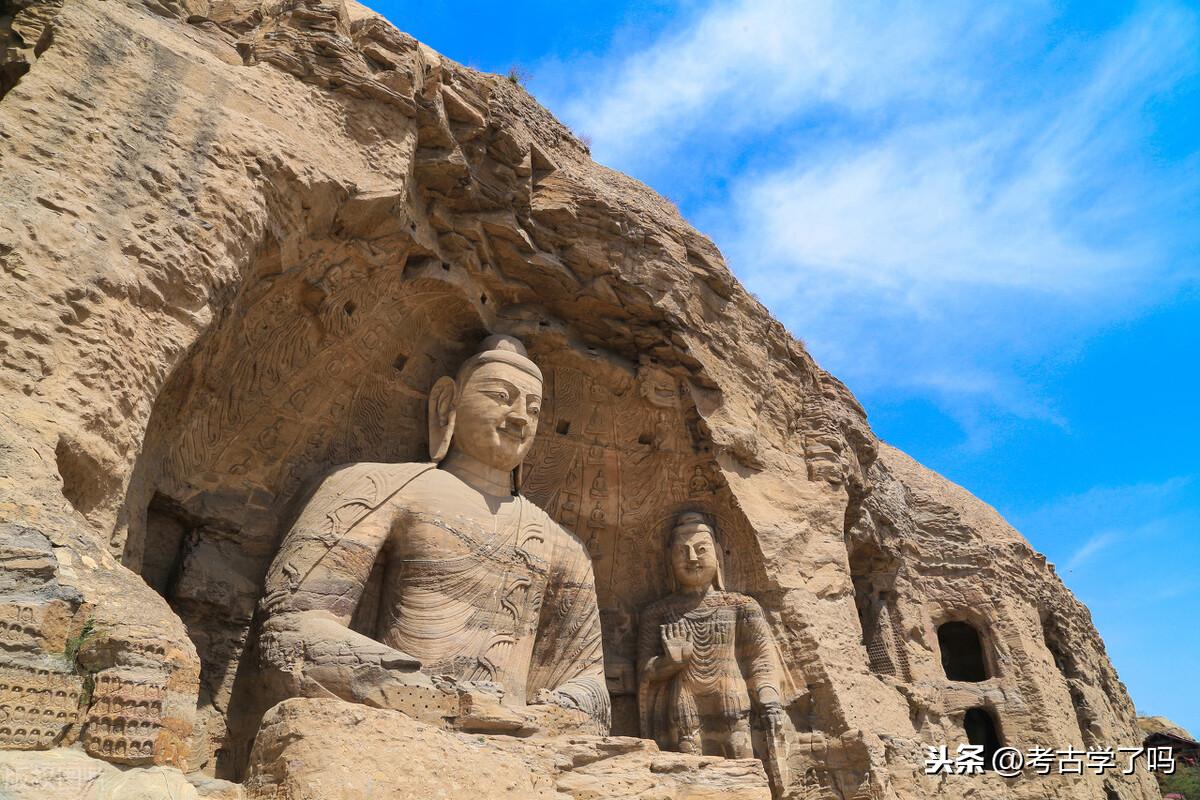

云冈石窟

云冈石窟

(2)北魏造有大佛像对应皇帝

宫氏所论:

文成帝又“诏有司为石像,令如帝身”,结果雕造的佛像脸上脚下都镶嵌黑石,与文成帝身上的黑痣相似。可见名曰佛像,倒不如说是帝王的模拟像更为确切。

宫氏所引是太武帝后,文成帝恢复了佛教,原文:

诏有司为石像,令如帝身。既成,颜上足下,各有黑石,冥同帝体上下黑子。论者以为纯诚所感。

原文所说,让有司所造的是“石像”,而不是“佛像”。《释老志》中,在关键地方该用佛像、释迦像的都明确说“佛像”“释迦像”,而绝不简陋地说“石像”“铜像”。

文成帝的石像造成后,为什么论者认为“纯诚所感”?最可能的解释,这个石像不是文成帝自己当佛祖,而是以石像代替自己,侍奉佛祖,把自己贡献给佛祖,这才符合论者认为的“纯诚所感”。

而且,这个石像只是如帝身,并没有说雕的相貌一模一样,这跟巫蛊扎小人一样,只需把要扎的人特征表示出来、写上名字即可,别说相貌,连身材都可以粗糙地应付。

云冈石窟

云冈石窟

宫氏所论:

文成帝兴光二年(454年)秋,又勅有司在京师平城“五级大寺内,为太祖已下五帝(即道武、明元、太武、景穆和文成自己)铸释迦立像五,各长一丈六尺”。和平初(460年)开凿的云冈昙曜五窟,当是五级大寺铸像故事的重演。

现在一般认为昙曜五窟是对五级大寺内5座释迦像的继承,5尊佛像象征的是道武、明元、太武、景穆和文成这5个皇帝。但五级大寺内的造像形态完全不知,昙曜五窟,即现在云冈16~20窟,窟内的大佛,没有一个脸上、脚下有黑石。如果真是模拟像,那至少应有一尊装饰黑石,才能代表文成帝。

而且,兴光元年所造的五佛像全部是释迦立像,云冈昙曜五窟的本尊则各有不同,16、17窟立像,18窟交脚像,19、20坐像,16窟是单独的佛立像,其他四窟都是三佛像。这种不统一的风格,并不像是皇帝的家庙,与其说是5个帝王的模拟像,不如说是昙曜利用文成帝的财力,给佛祖、给宏大佛教做的自我变通。

所以,不管是五级大寺内,还是云冈的5尊大佛,都无法排除是文成帝代表先祖做功德,替先祖每人敬造一尊佛像的可能性。要说真正的元首模拟像群,我能想到的只有美国总统山和火影村火影岩,形态一致、相貌逼真。

看看什么才叫元首模拟像

看看什么才叫元首模拟像

宫氏所论:

·武则天以皇后身份“助脂粉钱二万贯”营建奉先寺大卢舍那像龛,作者将大卢舍那佛塑造成一个中年妇女的形象,丰颐秀目,仪表堂堂。

·“卢舍那”译作光明遍照,与武则天称帝那年,以“曌”为名的曌字是一个意思。

·史载武则天“方额广颐”,与大卢舍那佛的形象特征几乎完全吻合,可见大卢舍那佛很可能就是武则天的模拟像,或者化身。

·大佛两侧的胁侍、护法象征文官、武将。

(1)武后赞助脂粉钱

现今所见,龙门大佛唯一的史料是其自刻的《河洛上都龙门山之阳大卢舍那像龛记》。要是没有这碑文,恐怕连这尊大佛是不是“卢舍那”都不能肯定。

《像龛记》开头第一句就是“大唐高宗天皇大帝之所建也”,说的非常明白,这尊大佛是高宗建的,武后只是赞助了“脂粉钱二万贯”。即便要附会北魏,为什么大佛不是高宗的雕像,一定就是武后的呢?

龙门石窟大卢舍那像龛

龙门石窟大卢舍那像龛

(2)“卢舍那”和“曌”

卢舍那,译作光明遍照没错,武则天造“曌”字是对应佛法、含光明意也没什么大问题。但佛的诸多化身,哪个没有光明的含义?

佛的化身有不同体系,卢舍那是三身佛体系(法身、报身、化身)中的报身佛。武则天为了称帝,自称是弥勒佛下生。而弥勒是竖三世佛体系(过去佛燃灯、现在佛释迦牟尼、未来佛弥勒)中的未来佛。

武则天改名“曌”对应的是弥勒,而不是卢舍那。难道卢舍那有光明,弥勒就没有光明吗?龙门卢舍那大佛的检校僧、净土宗二祖善导,传说念一声佛号就有一道光明出去,总不能说这出去的光明只能是卢舍那佛。在龙门石窟,武周时期雕凿最多的佛像也是弥勒佛,而非其他佛。

龙门石窟大卢舍那像龛

龙门石窟大卢舍那像龛

(3)大卢舍那佛塑造成中年妇女形象

这基本是在闭着眼浪漫主义想象,跟历史真实毫无关系。

(4)史载武则天“方额广颐”

其实不管是《旧唐书》还是《新唐书》,从没有史书直接说过武则天“方额广颐”。

史书中提到的是“(太平公)主方额广颐,多阴谋,后常谓‘类我’。” 所谓武则天“方额广颐”,是比照太平公主相貌来的。但史书原文武则天说的“类我”,是“方额广颐,多阴谋”类我,还只是“多阴谋”类我,不得而知。

即便武后真的也“方额广颐”,但凭此就能与卢舍那大佛类比也很可笑。自汉魏以降,哪个佛像不“方额”,哪个佛像不“广颐”,这跟是哪尊佛,关系不大。

除了没头那尊,哪个不“方额”,哪个不“广颐”

除了没头那尊,哪个不“方额”,哪个不“广颐”

(5)佛像布局

最后说卢舍那大佛两侧的胁侍、神王象征朝堂的官员、将军。这是中国佛窟造像的特色,不只是卢舍那大佛独一处,其他石窟、寺庙也多有此种布局。总不能一见这种布局,就要指定中间的佛是哪个皇帝。如果指了卢舍那大佛是武则天,那文官、武将难道要指向同凤阁鸾台平章事胖灵狄仁杰、检校千牛卫大将军挂灵李元芳吗?

如果说以上宫氏所论多少还有所出的话,那一些后来人再写的论据简直不忍直视,试举两例。

这就是闭着眼胡说,一个超文学用词,居然能煞有介事、一本一眼地去对照大佛。“龙睛凤颈”出自《大唐新语·记异》“袁天纲”条,《旧唐书·袁天纲传》也有类同记载(《旧唐书》可能转的《大唐新语》)。

《大唐新语》说,袁天纲精通相术,贞观初年,途经利州,碰到了武家,就给他们相面。

则天时衣男子服,乳母抱出,天纲大惊曰:'此郎君神采奥澈,不易可知。'试令行。天纲曰:“龙睛凤颈,贵之极也。”转侧视之:“若是女,当为天子。”

这种事本就是传说,即便是真事,这时候的武则天还被乳母抱着,或在襁褓中,或比襁褓大不了多少。等到龙门卢舍那大佛雕凿的时候,武则天已是中年、乃至中老年人,两者有何可比性?

唐·张萱《唐后行从图》

唐·张萱《唐后行从图》

还有人认真收集武则天画像,仔细和卢舍那大佛比较。武则天本无准确画像传下。现有最早的版本,据说是唐人张萱画的《唐后行从图》。张萱生卒年不详,主要活跃期是在玄宗开元朝。《唐后行从图》名称是“唐后”,不是“武后”,郭沫若写话剧《武则天》时考证认为这个“唐后”是武则天,但是不是一定是,就不知道了。即便是,画中武则天的脸型,与唐代的仕女像、三彩俑,并无大的区别,怎么看都与卢舍那大佛不像。

再后来出现的武则天像都是明清以后,中间隔了800年以上,鬼知道当时画师是参考什么画的,相隔十年不到的武则天像,画的都不一样,而且清代所绘武则天脸型明显变瘦,肯定受到了当时审美影响。就这样的图像,还要认真拿来与卢舍那大佛对比,简直荒谬。

明成化二十三年(1487年)《历代君臣图像》

明成化二十三年(1487年)《历代君臣图像》

明弘治十一年(1498年)《历代古人像赞》

明弘治十一年(1498年)《历代古人像赞》

明万历三十五年(1607年)《三才图会》

明万历三十五年(1607年)《三才图会》

清康熙庚午年(1690年)《中国古代版画丛书•无双谱》

清康熙庚午年(1690年)《中国古代版画丛书•无双谱》

清乾隆五十二年(1787年)《百美新咏》

清乾隆五十二年(1787年)《百美新咏》

说完龙门石窟卢舍那大佛按照武则天相貌雕凿是无稽之谈,我们再重新认识一下这座大佛。如前文所说,关于这座大佛的信息,只有《河洛上都龙门山之阳大卢舍那像龛记》(文字我不贴了,估计大多数人也不愿细看,有兴趣的自己查一下,或去我公号里找一下)。

从碑文可得到的基本信息为:

①卢舍那大佛是高宗主建的,开建年代不详。

②咸亨三年(672年),武后助脂粉钱二万贯。

③上元二年(675年),大像建成。

④调露元年(679年),在大像南建大奉先寺。

《河洛上都龙门山之阳大卢舍那像龛记》拓片

《河洛上都龙门山之阳大卢舍那像龛记》拓片

一种观点,认为是高宗建给太宗的。“奉先”即“奉先思孝”,高宗在长安为其母亲造了大慈恩寺(现在的“烂怂大雁塔”),没理由不为其父唐太宗造个更大的,大奉先寺和大像就是造给太宗的。

一种观点,认为是武后为其母杨氏所造。借陈寅恪先生《武曌与佛教》的研究,认为武则天母亲杨氏是隋朝宗室,受家族影响,杨氏、武则天都笃信佛教。咸亨元年(670年),杨氏亡后,武后为其建了多个“太原寺”追福。而建造卢舍那大佛之前,高宗和武后去过太原,可能受到了蒙山大佛的启发,也为其母造一大佛,所以武后才赞助脂粉钱。

还有一种观点,认为大像与皇权、皇帝的象征有关。

这三种观点,都是推测,哪种都无法实锤。而大像建成在前,大奉先寺建成在后,也存在最开始只想造像,后来才想起建大奉先寺,才把大像划给寺庙的可能,即大像和大奉先寺的建造动机不见得完全一致。

太原蒙山大佛

太原蒙山大佛

早期的研究,简单将武后赞助脂粉钱的咸亨三年(672年)当作大佛开建年代,三年建成。

后来宫大中依据《魏书·释老志》的记载,结合卢舍那大佛的规模、北魏宾阳洞的工程量,推测工期需要二十年左右,从咸亨三年(672年)往前推十七年,即永徽六年(655年),正是武则天被立为皇后的时间,还是将大像建造与武则天紧密关联。

但依据《释老志》同一段话,水野清一、长广敏雄曾怀疑大像龛的建造,利用了北魏景明年间(500-503年)开始开凿、但未完成的石窟。大桥一章认为卢舍那大像龛地面到窟顶的高度与《释老志》所记北魏废窟的高度大体一致。这样,如果大像龛利用了北魏废窟,那工期肯定要缩短不少。

龙门石窟大卢舍那像龛

龙门石窟大卢舍那像龛

还有研究将目光投向了碑文中出现的人物。这些人物中,正史有传,年代相对明确的只有“司农寺卿韦机”一人。韦机,即韦弘机,在高宗中后期主持了东都洛阳不少工程。张锴生考证,韦机大约在乾封元年(666年),被高宗提拔任司农寺少卿,管理东都工程,并认为大像龛也大约是在这一时间开凿,整个工期大约十年。

但碑文是大佛建成后凿刻,并非开工时所刻。也就是说,韦机只要在大佛建成时是司农寺卿即可,开工时是不是他没关系。这样的话,韦机任司农寺少卿的时间与大佛开工时间,其实并无必然关系。

大佛的开建时间、实际工期,仍无法得到准确答案。

以上,可知关于龙门卢舍那大像龛的准确信息,真的只有碑文中所说的几条,其他全都是推测。

龙门石窟大卢舍那像龛

龙门石窟大卢舍那像龛

《旧唐书》《新唐书》的《则天皇后本纪》,都记载“帝(高宗)自显庆(656-661年)已后,多苦风疾,百司表奏,皆委天后详决。”

卢舍那大像龛的准确开建年代虽无法明晰,但主体工程在显庆后应无大问题。这时候高宗为风疾所苦,已不能详察大像的具体图样,说武后赤裸裸将大像雕成自己,恐怕是想象力太丰富。但武后绝对有拍板大像具体图样的能力,卢舍那大佛之所以看起来与其他佛像不同,似乎多了一些女性的柔和,可能跟武后的个人审美有关。

龙门石窟大卢舍那像龛

龙门石窟大卢舍那像龛

注意,《大卢舍那像龛记》是唐玄宗开元十年(722年)补刊的碑文。为什么玄宗要补刊?碑文其实最后说了,“恐年代绵邈,芳纪莫传”。怕传不下的“芳纪”是什么?只能是碑文的开头,最重要的一句话“大唐高宗天皇大帝之所建也。”

从卢舍那大佛建成的上元二年(675年),到唐玄宗开元前,唐朝的政权已脱离了正轨。先是武后与高宗并称“二圣”,其后高宗驾崩,武后大权独揽,此后更是废了唐,改国号为“周”。武后崩后,韦后、太平公主又积极效仿武后,唐的政治传统一团乱。

在这种情况下,作为国家大型工程、标志建筑的卢舍那大佛,到底是谁建的,就变成了一种政治正确,必须得说明白,必须要有一个官方声音,而不能任由民间传说。玄宗要明确告知天下,这样的国家形象工程,是我祖父高宗李治所建,而不是武后,武后只是出了一些赞助。而我,是高宗孙子,是高宗正统的继承人,要将高宗的伟业告知后人。

要是这么看,这研究卢舍那大佛唯一可凭借的碑文,恐怕也不那么靠谱了。

感谢阅读,欢迎点赞、关注、转发。

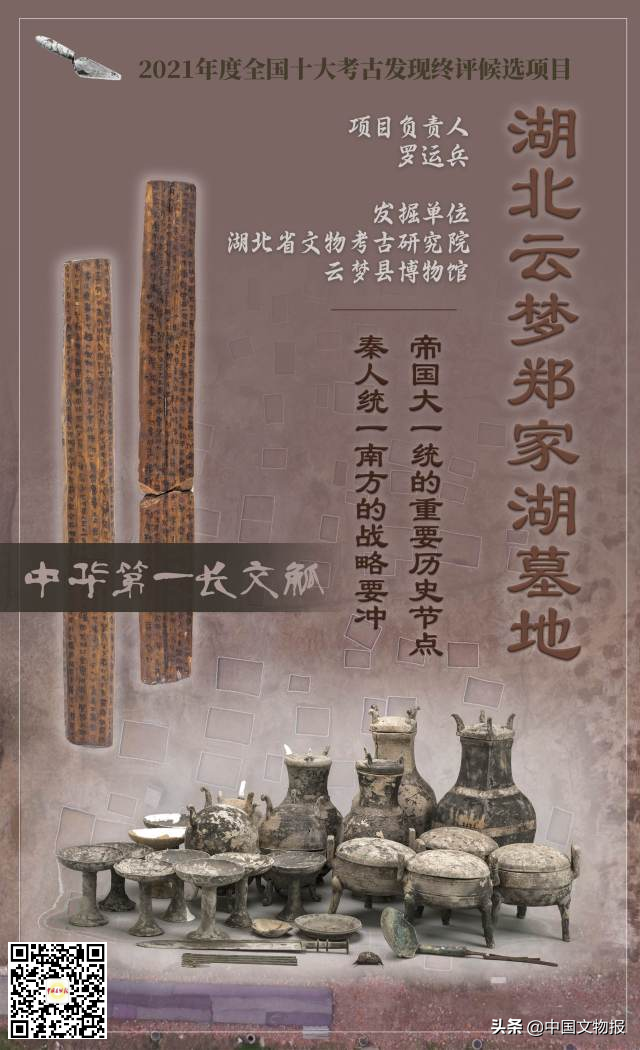

十大考古终评项目 | 云深一梦秦楚 木觚“纵横”旧事——湖北云梦郑家湖墓地

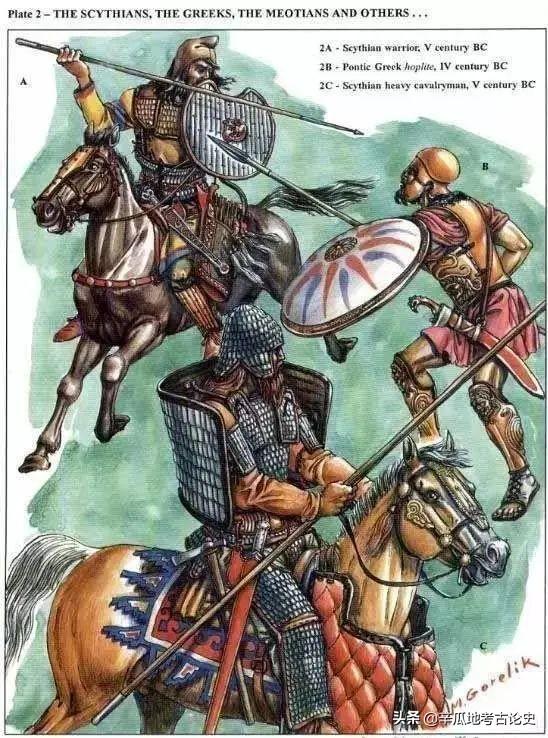

#2021年度全国十大考古新发现#(海报设计:袁熙雯)发掘单位湖北省文物考古研究院、云梦县博物馆项目负责人罗运兵我要新鲜事2023-05-07 04:35:000002段晴:最后的斯基泰人——追溯于阗王国社会宗教文化变迁

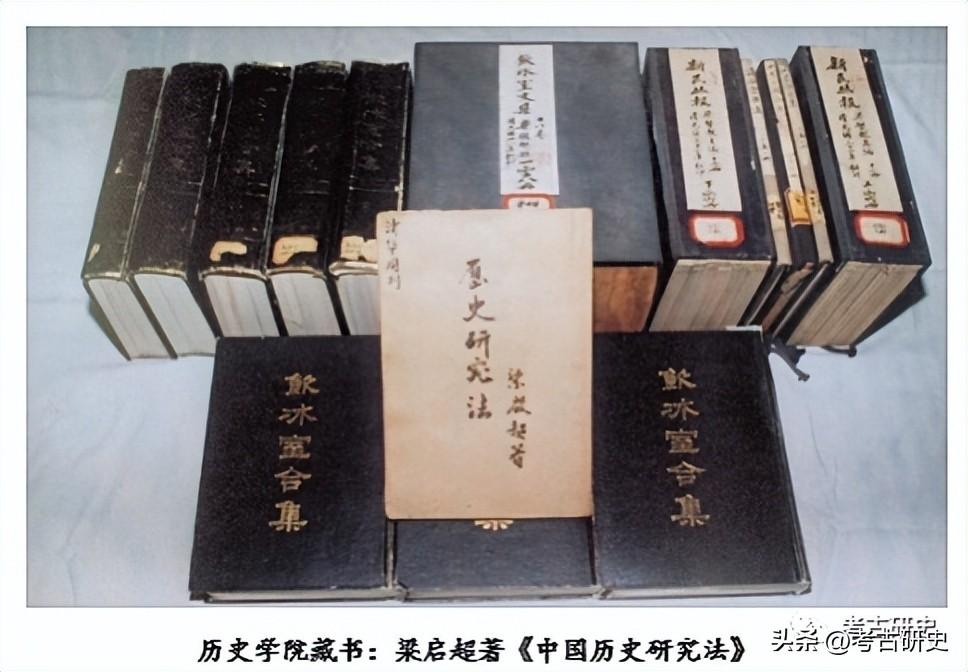

我要新鲜事2023-05-29 14:03:590000南开史学:中外交融,古今贯通

历史学是中国原生学科。梁启超先生曾言:“中国于各种学问中,惟史学为最发达;史学在世界各国中,惟中国为最发达。”近代以来,随着“新史学”的产生,中国传统史学开始向现代史学过渡。新中国成立后,在马克思主义指导下,中国历史学进入了繁荣发展的黄金期,兼具传统考证优势与新时代学科特色,已然屹立于世界史学之林,成为建构中国自主知识体系的重要基础学科。我要新鲜事2023-05-25 13:55:570000晨读·日课||NO.16

以经典过滤信息碎片,以经典铸就精神根基,以经典指引前进方向。论语(钱穆新解)八佾篇第三(一)孔子谓季氏八佾舞于庭:“是可忍也,孰不可忍也!”季氏:鲁大夫季孙氏。八佾:佾,行列义。古代舞以八人为列。天子八佾,六十四人。诸侯六佾,大夫四佾,士二佾,十六人。或说:六佾三十六人,四佾十六人,二佾四人。今不从。季孙氏于其家庙之庭作八佾之舞,是以大夫而僭用天子之礼。0000晋朝有种“喝不完酒”的杯子 在一古墓中被发现 世人知晓了答案

古代的文化和科技常常让人们感到神秘和陌生。然而,通过考古和研究,我们不断地发现这些神秘之物的真相。就像晋朝的鹦鹉杯一样,它的传说一直让人心生向往,但真相却让人意外。这个鹦鹉杯的名字源于唐朝大诗人李白的诗歌。他描述了这个杯子里的酒需要喝上百年才能喝完,形象地展现了鹦鹉杯的神奇之处。然而,这个鹦鹉杯在历史上一直没有被发现,直到20世纪50年代,它才出现在了考古学家的眼前。我要新鲜事2023-05-17 21:03:410001