古代战争中,如何利用建筑瓮中捉敌?

我们生活中常用到瓮中捉鳖、引君入瓮这类成语,在成语中,“瓮”为一种盛器、坛子,可将人、动物困在其中。

那么“瓮”在古代建筑里又是什么呢?为什么可以守护一座城池?

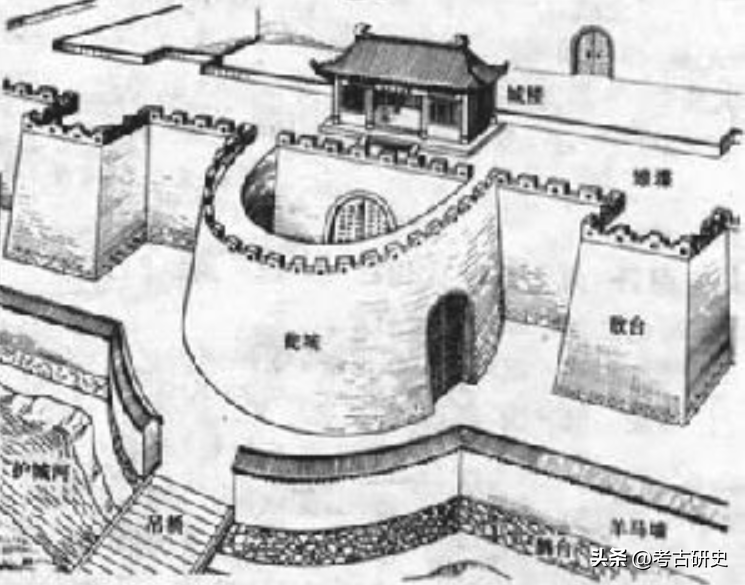

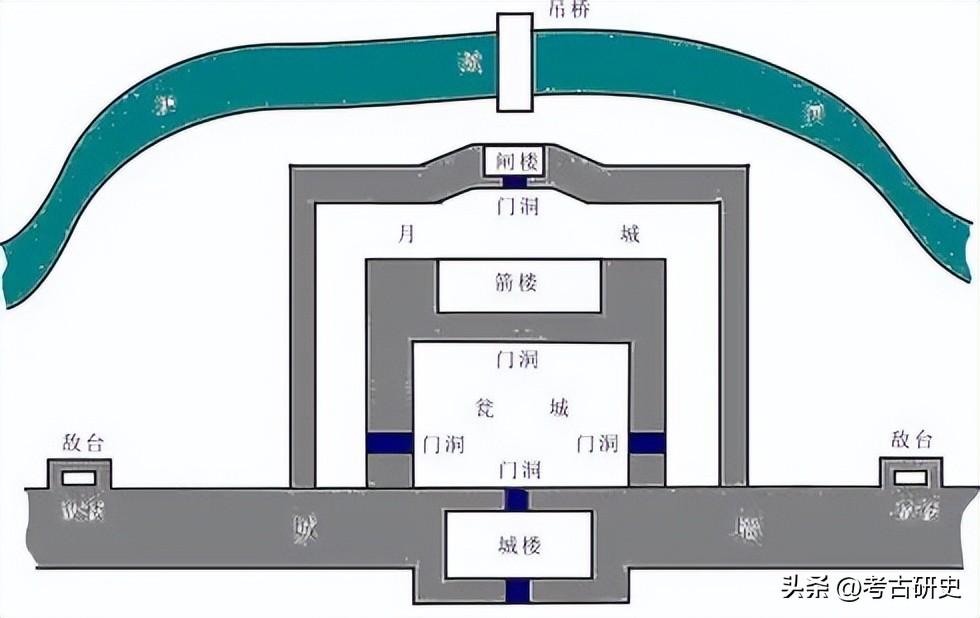

瓮城在中国最早出现的时代有待考古发掘论证,不过目前已知匈奴所筑统万城即已出现了瓮城的雏形。中国古代城池中,瓮城的设置兴盛于五代和北宋时期。《武经总要》记述:“其城外瓮城,或圆或方。视地形为之,高厚与城等,惟偏开一门,左右各随其便”。这便是瓮城。

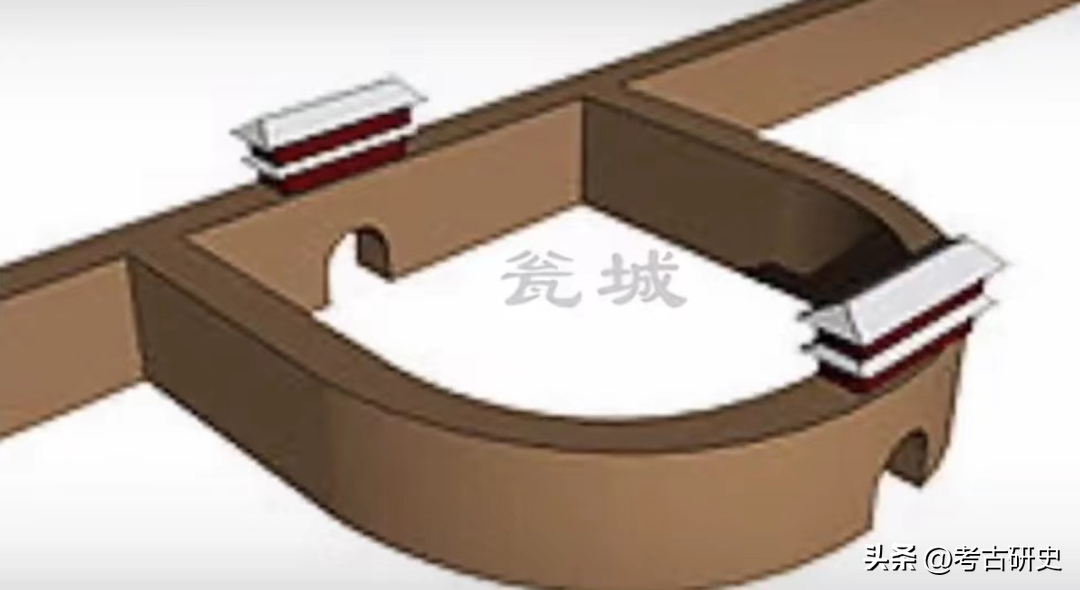

瓮城俯瞰图

瓮城俯瞰图

为了抵御外来敌人,人们会建立城墙,在城门外内修建的半圆形或方形的护门小城,形如“瓮”(口小肚阔的大瓶),瓮城两侧与城墙连在一起建立,设有箭楼、门闸、雉堞等防御设施。

瓮城城门通常与所保护的城门不在同一直线上,使得攻城方需要将攻城武器转往另一方向而不是长驱直入。

瓮城复原图

瓮城复原图

瓮城前面有箭楼,可直接迎敌,此处可射箭,进而继续攻破城门,进入瓮城中,两边城门关闭,便可来一出“瓮中捉鳖“。

瓮城的建造在敌方攻打的时候还可以分散敌方的兵力。因为瓮城大多呈圆弧形,从力学角度来说,受力均匀,自然也更容易防御敌人。当敌人攻破瓮城门,进入瓮城内部后,瓮城城墙上的士兵就可以四面环射,外侧的士兵甚至可以继续射击城外的敌人,最大程度地杀伤敌人。因此瓮城具有很强的军事防护能力。

瓮城详解图

瓮城详解图

早期的城池,城墙主要是用土夯筑(或版筑)而成。

夯筑土墙

夯筑土墙

科学技术的发展和筑城技术的进步,促进了筑城材料和工艺的不断发展。东晋时期,出现了用砖包砌的城墙。

到了唐、宋时期,一些较大的城池都用砖包砌城墙。

五代时期砖包墙-荆州城墙

五代时期砖包墙-荆州城墙

明、清时期,用整齐的条石、块石和大城砖包砌城墙已较普遍。明代城池的城墙,砌砖用的胶结材料有的是用糯米石灰浆,城门起拱是用桐油拌合石灰胶结。

现不少城市依旧存留着瓮城,但多为明清时期所建。明朝重视对城市的防御,在南京应天府、中都凤阳府、北京顺天府,以及西安、归德(今河南商丘)、平遥等府、州、县级地方城市,以及长城山海关、嘉峪关等关城,均设置了瓮城。其中以南京聚宝门(今名中华门)瓮城最为庞大复杂。

瓮城实图

瓮城实图

明太祖朱元璋自1366年开始修筑南京城垣,其中聚宝门是在南唐都城南门的故址上重建的,传说门下埋有江南富户沈万三的聚宝盆。1931年改名为中华门。共设三道瓮城,由四道券门贯通,首道城门高21.45米。并有马道可骑马登城。各门均有可以上下启动的千斤闸和双扇木门,现在仅存闸槽和门位遗迹。瓮城上下设有藏兵洞13个,左右马道下设藏兵洞14个,可在战时储备军需物资和埋伏士兵,据估计可容纳3,000人。

中华门城瓮正面

中华门城瓮正面

中华门城墙

中华门城墙

中华门券门内

中华门券门内

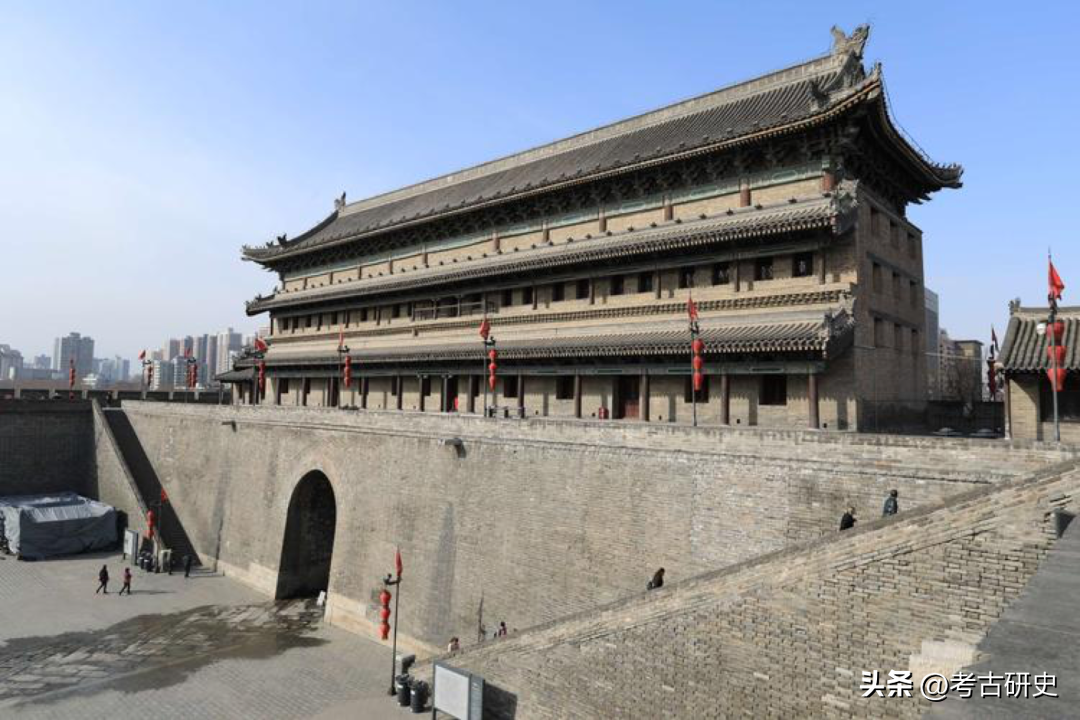

西安明城墙的东南西北四门之外,皆围有一座方形瓮城。四门瓮城之形制相同,大小相近,设计得非常整齐规范。西门瓮城,为明清西安城西门外拱卫城门的小城。此城门原为隋唐长安皇城西面顺义门,唐末韩建建筑新城保留此门为西城墙唯一城门。瓮城墙正面与南北两侧各开一砖砌拱形城门,两侧门洞较正西门洞小。西门瓮城东北隅有清康熙初所凿甜水井一口。现西门瓮城与箭楼均保留至今。

西安西门瓮城

西安西门瓮城

瓮城作为我国古代城防建筑,具有一定的军事意义,是抵御外敌、防守城池重要建筑,其依赖于城门城墙,同时也是守护一城之要,是古代人民利用建筑防御外敌智慧之作。

来源:遗产保护

仰韶村国家考古遗址公园展示艺术鉴赏

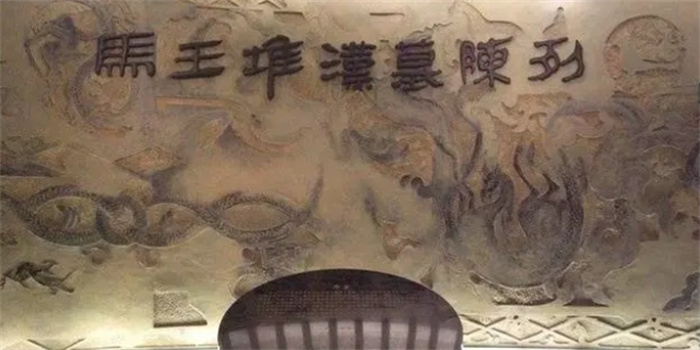

我要新鲜事2023-05-22 13:46:220000湖南出土失传古籍,解读奇书内容后,专家:将彻底改写历史

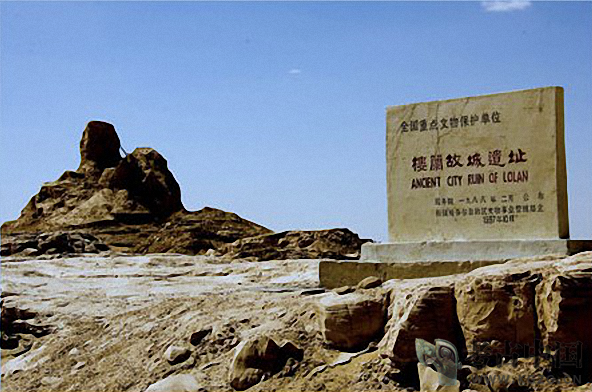

我要新鲜事2023-07-10 20:46:060000【考古词条】铁器时代 · 罗布泊魏晋遗迹与文书

我要新鲜事2023-05-26 02:32:190000新疆3000年前的古墓,出土世界最早“破洞裤”,改写历史认知

中华民族的发展从古代至今已经有5000多年的历史了,在这漫长的5000年时间里我们的祖先依靠自已的智慧在这片华夏大地上创造出了璀璨的文化、遗留下了珍贵的文物。在我国的考古历程中专家们也曾在古墓中出土古人的衣物,就比如在马王堆汉墓出土的“素纱蝉衣”就十分的珍贵,但是我们今天要讲的是在新疆的古墓中发现的史上最早的裤子,那么这究竟是怎么回事呢?我要新鲜事2023-07-06 17:22:470000