三星堆一、二号祭祀坑出土铜器产地问题初论

摘要:三星堆祭祀坑出土铜器的产地问题迄今未有定论。本文对一、二号祭祀坑出土的 15 件铜器进行了成分分析,结合以往发表的数据开展微量元素和铅同位素研究。结果表明三星堆祭祀坑中本地式和外来式铜器使用了相同类型的原料,且其所用原料与成都平原本土原料类型完全不同,而与殷墟、汉中、新干等铜器群所用原料关联密切,由此可知,至少部分祭祀坑铜器的原料是外来的。此外,祭祀坑中还发现非三星堆特征的铜尊,其圈足上有疑似铸造的三星堆特色的圆孔,暗示有“定制产品”的可能性。三星堆祭祀坑铜器的来源应十分复杂,可能包括殷墟、长江中下游以及三星堆本土等地点。铜器的风格、技术、原料、器用制度在不同层面实现了极为复杂的流动,这同时映射出晚商时期黄河流域和长江流域形成的资源流通和文化互动网络。

三星堆祭祀坑的发现重塑了世界对中国西南青铜时代的认知。祭祀坑中发现的大量人像、面具、神树等形制特异的青铜器构成了早期古蜀文明的核心内涵。与中原等其他地区的青铜文化相比,三星堆文化出土的铜器高度集中在祭祀坑中。尽管大部分铜器反映出极高的铸造技术和设计水平,但除祭祀坑铜器外,三星堆文化中罕见其他铜器。早于祭祀坑铜器的时代也并未见到如中原地区那般稳步发展的青铜产业,三星堆铜器如同西南青铜文明中突现的顶峰。这些特别的现象促使我们对祭祀坑铜器的产地问题进行思考。

以往已有学者提出三星堆祭祀坑部分铜器有外来的可能[1],也有学者提出三星堆青铜容器应是当地制作[2]。由于三星堆铜器特征鲜明,更多的学者倾向于其为本地制作。我们认为讨论三星堆铜器产地的前提是重新理解产地的概念,先破后立,转变产地问题的关注重心。首先需要明确的是,产地问题并非研究的终点,对于产地的关注实则是为了进一步讨论其背后反映的文化、人群的互动问题。但目前对该问题的理解普遍过于简单化。当讨论某地某类器物的产地时,主要关注的是制作器物行为发生的地点,而未意识到与之相关的技术、工匠、原材料、设计概念等方面的流动也同样重要。目前在产地研究中,从形制对比角度出发的研究,往往依据器形风格的异同判断产地;利用科技手段讨论原材料的研究则倾向于将原料异同作为产地判断依据。这些均是对于产地的狭义理解。

我们认为应分层次地理解产地概念。具体来说,器物的产地至少涉及到四个层面的信息,即风格、技术、原料以及实际生产地点。风格指器物的区域风格,可以通过审美的影响或其他方式实现传播。铜器的制作技术往往具有区域性特征,与制作技术相匹配的工匠可以有极强的流动性。原料作为珍贵的资源,更是有着复杂的流动过程。实际的生产地点则是通常理解的狭义的产地问题。四个层面往往交融混杂,只有分别探索不同层面的流动过程才能深入揭示其反映的文化、人群的互动。

就三星堆祭祀坑铜器而言,按风格分类,大体可分为本地式和外来式两类,其中外来式包括商文化风格和长江流域风格;按照工匠技术体系分类,存在着本土工匠、殷墟工匠、其他区域工匠等可能性;按原料类别划分,至少存在本土原料以及外来原料两种可能性,若考虑铜、铅、锡的不同来源则更为复杂;生产地点也有本地、殷墟、长江中下游等多种可能。这四个层面的各种可能性排列组合在一起,便形成了极多的可能性。

比如,殷墟工匠可使用外来原料在殷墟制作中原风格的铜器再运到三星堆;三星堆工匠可利用外来原料在三星堆当地制作本地风格的铜器;长江中下游工匠可利用外来原料在江西或安徽某地制作三星堆风格的铜器;殷墟工匠可携带外来原料到三星堆制作三星堆风格的铜器等等。以上各种可能性真实存在的概率各不相同,但所有可能性均需考虑。因此,我们提出文物产地研究应区分“文化产地”与“实际产地”,其中“文化产地”是涵盖风格、技术、原料、实际生产地点等多个层次的综合概念,“实际产地”则专指狭义的器物制作地点。讨论产地问题应充分考虑到“文化产地”的复杂性,而非以实际制造地点的确定作为目标。融合考古学分析和科技手段,有希望对“文化产地”做出全面解读。

基于以上思路,本文结合器形、纹饰、微量元素、铅同位素等对三星堆一、二号祭祀坑铜器的产地来源进行初步探索。需要说明的是,本文仅为初步研究,侧重于铜器风格及原料,对于制作技术和实际产地涉及较少,待完成相关研究工作后,将另文发布完备成果。

在原料层面,以往已有一些学者对祭祀坑铜器的成分,尤其是铅同位素比值进行了测定[3],但微量元素的分析和讨论仍然不足。为此,我们与三星堆博物馆合作,针对性地选取一、二号坑出土的头像、铜铃、尊、瓿、盘等器类(图一)进行主量、微量元素分析,以补足数据。

一 微量元素研究

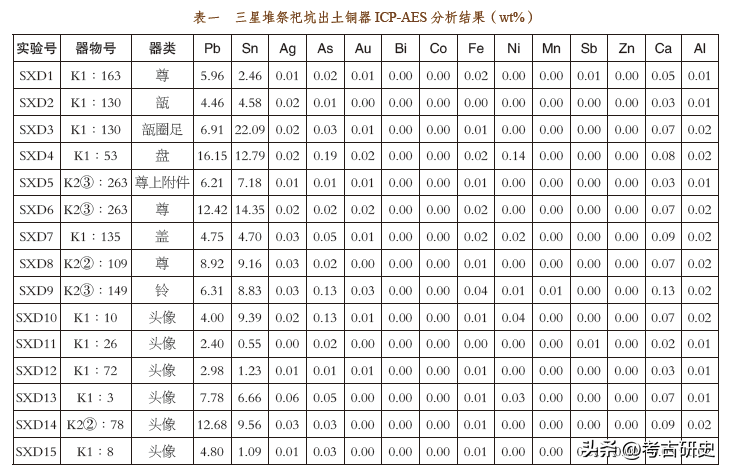

本文共对15件出土于三星堆一、二号祭祀坑的铜器进行了分析。所用设备为四川大学考古科学中心考古材料与文物保护实验室的电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)(Leeman, Prodigy 7)。仪器分析条件如下:RF(高频发生器)功率:1.1kW,氩气流量:20L/min,雾化器压力:30psig(英制单位,约20MPa),蠕动泵(样品提升)速率:1.2ml/min,积分时间:30sec/time。分析结果见表一。

微量元素和铅同位素是铜器产地研究中最为重要的两种方法。目前在国内铅同位素方法的应用较多[4],已有了较多数据积累,但微量元素的分析工作较少[5]。两类方法各有优劣,铅同位素较易受到铜、铅、锡混熔作用的影响,难以判断其指征的原料类别。但通常认为铅青铜或铅锡青铜的铅同位素数据指征的是铅的来源,因此本文主要讨论这两种合金类型的铅料来源。微量元素更为复杂,其所反映的原料类别需要具体分析。我们主张同时使用两类方法进行产地研究,以相互补缺。

通常而言,砷、锑、银、镍四类元素最适宜于建立原料的分类体系[6]。有学者认为银、镍的比值在冶炼及后续的加工过程中较为稳定;砷、锑元素则有助于判断矿物类型[7]。近年来,牛津大学考古学与艺术史研究实验室提出的微量元素分组法(Copper Groups)可用于建立微量元素数据分类标准。分组的基本思路是利用铜器中微量元素的组合特征判断金属原料的类型。

具体而言,即用砷、锑、银、镍四种元素在铜器中的有无(以0.1%为界进行区分,去除铅、锡含量后对数据进行归一化处理),得到16个不同的微量元素分组。通过归纳不同分组在时代与地域上的分布、变化规律,结合考古学的相关线索来讨论铜器及其原料的流通问题。对于该方法的介绍与应用已有较多成果发表,兹不赘述[8]。需要说明的是,分组是铜器一系列冶铸过程综合的结果,并非与具体的矿源直接对应。不同小组的差异或许是矿源的差异,或许是熔炼、制作过程的差异,多种可能皆有,但可确定的是铜器产品最终显示的原料类型是不同的。

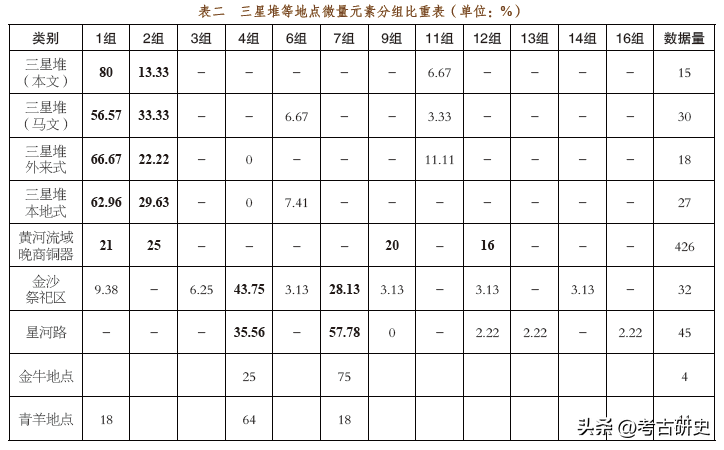

目前关于三星堆祭祀坑铜器的微量元素分析结果,除本文发表的数据外,还有马江波等学者分析的30个数据[9]。我们对两批数据统一进行微量元素分组处理,结果较为相近。两批数据均以1组(四种元素皆无)和2组(含砷)为主,且以1组占绝对主要比例(表二)。这表明1、2组是祭祀坑铜器的微量元素特征组。

考虑到上述数据中既包括铜面具、人像等本地式器物,也包括尊、罍、盘等外来式铜容器,我们进一步整合两批数据,对比本地式和外来式铜器的微量元素特征。结果显示本地式和外来式铜器在微量元素特征上完全一致,均以1、2组为主,且比例基本相同。单就铜器风格而言,大部分外来式铜器可能来源于中原或长江中下游地区,本地式铜器在当地生产的可能性更大,但微量元素数据表明两类铜器的原料来源较为一致。

我们进一步对426个晚商时期铜器的微量元素数据进行分析,其中包括妇好墓27个[10]、殷墟西区墓地29个[11]、前掌大墓地233个[12],赛克勒博物馆104个以及弗利尔博物馆33个数据[13]。结果表明1、2、9(砷 银)、12(砷 锑 银)四组是主要组别(表二)。这四组原料也是殷墟铜器所用的主要原料类型。三星堆铜器流行使用1、2组原料,与殷墟约半数铜料类型一致。当然1、2组原料类型相对普遍,还需结合铅同位素数据综合判断。

要了解三星堆铜器原料的特征,还需要讨论成都平原本土其他时期和地点的铜器原料。我们曾对金沙遗址祭祀区出土的32件铜器进行过微量元素分析,并选取了其中22件铜器进行铅同位素测定,铜器年代以西周为主,少数属商时期和春秋早、中期[14]。微量元素分组结果表明4组(含银)和7组(锑 银)合计占比超过70%。根据以往对于中国其他地区商周铜器的微量元素研究[15],这两组原料的组合模式并不多见,其与三星堆铜器1、2组的组合形成鲜明对比。成都星河路东周墓地位于金沙遗址范围内,我们对其中两座高等级墓葬M2725和M2722出土铜器进行了微量元素分析,结果显示出与金沙祭祀区相似的模式,均以4组和7组为主。两座墓葬的年代约在春秋晚期[16]。

金沙祭祀区和星河路墓地的数据表明,至少自西周时期始,4、7组类型的原料就开始作为成都平原的主要原料类型使用,且延续至春秋时期。事实上,根据我们对成都平原战国时期以及少量汉唐时期铜器的研究,这两类原料在战国时期依然十分盛行,汉唐也仍有应用,前后沿用千余年[17],因此可以将其视为成都平原本地矿料的代表。依逻辑而言,尽管三星堆铜器并未利用其后流行的本地矿料,但这些本地矿料在三星堆铜器的同时期是否得到开发还属未知。

关于这一问题,近年来成都平原一些地点的发现为我们提供了线索。金牛城乡一体化5号BC组团墓葬[18](简称“金牛地点”)以及青羊兴城建地点[19](简称“青羊地点”)出土箭镞等一些小型铜器,其中还见有中原地区早中商时期流行的铜戈,根据共存器物推测这些小型铜器的年代可能在三星堆祭祀坑同时或更早。尽管技术水平较低,器形简单,但这些小型铜器可能是成都平原除三星堆祭祀坑外发现的为数不多的与之同时期的铜器。更为重要的是,铸造粗劣、瑕疵颇多的小型铜器在本地生产的可能性更大,往往不作为珍贵物品远距离传播。也就是说,这些小型铜器可以作为三星堆祭祀坑同时期本地生产铜器的代表。当然这些推论仍需更为充分的证据。

我们对这些小型铜器进行了微量元素和铅同位素分析。令人惊奇的是,铅同位素分析显示两个地点的铜器除普通铅数据外,均见有高放射性成因铅。这类铅同位素比值主要见于晚商时期,具有鲜明的年代特征。由此,我们更为确信这批小型铜器,至少其中部分铜器的年代应与三星堆祭祀坑铜器年代相当。微量元素分组结果表明金牛地点和青羊地点尽管数据量较少,但均以4、7组为主,符合成都平原本土原料特征(表二)。

也就是说,在三星堆祭祀坑铜器的同时期,成都平原极有可能已经出现利用本地特征原料生产小型铜器的现象。这也是目前成都平原在晚商时期明确的本地生产铜器的证据。由此进一步推论,在三星堆祭祀坑之外既然已用本地原料生产铜器,但三星堆祭祀坑所分析的铜器从技术水平到原料均与本土铜器表现出巨大差别,这暗示祭祀坑铜器,至少其中有部分应具有外来属性。

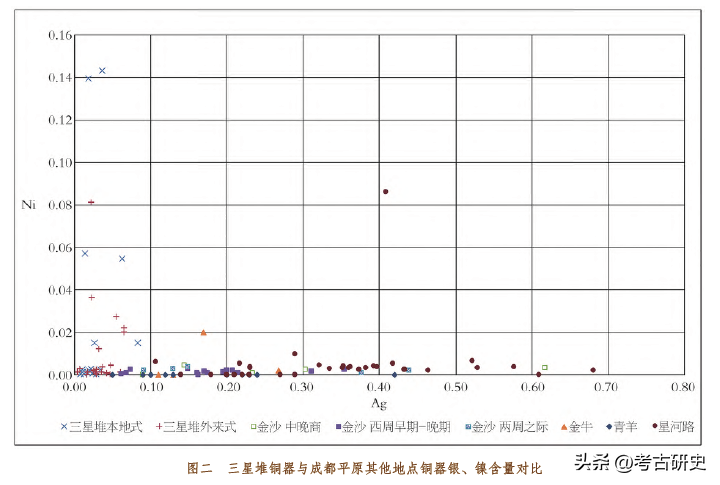

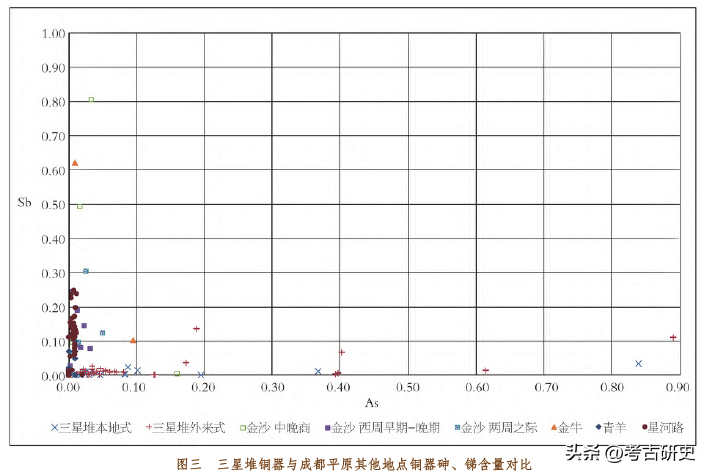

为进一步验证微量元素分组方法的有效性,我们通过银、镍比和砷、锑比来讨论各地点微量元素的关系。从散点图中,可以看到三星堆祭祀坑铜器和成都平原其他本土铜器完全分布在不同区域,极少有重合数据(图二、图三)。三星堆本地式和外来式铜器分布在相同区域,重合较多;成都平原其他铜器大体分布在相同范围。这些特征与微量元素分组结果相符合。

二 铅同位素研究

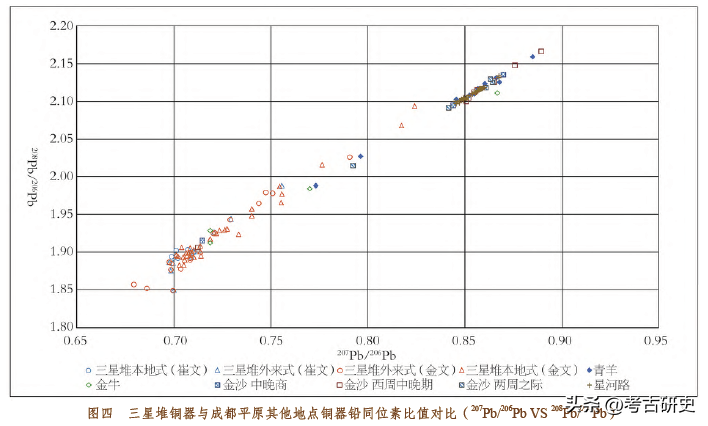

关于三星堆祭祀坑铜器的铅同位素比值,金正耀、崔剑锋两位学者已做过较多分析[20],两批数据均以高放射性成因铅占绝对主要比例(图四)。进一步将三星堆祭祀坑铜器分为本地式和外来式进行对比,可见两类铜器的数据存在较多重合。高放射性成因铅数据所反映的原料来源目前仍不明确[21]。考虑到目前所分析的祭祀坑铜器铅含量多在2%以上,铅同位素数据至少反映了铅料来源。铅同位素数据显示出三星堆本地式和外来式铜器之间在铅料来源上不见明显差异,这与微量元素的分析结果相符合。因此,我们有更充分的理由相信,这两类风格截然不同的铜器所用原料却是相同的。

我们进一步引用以往分析的金沙祭祀区、星河路墓地、金牛地点以及青羊地点铜器数据进行对比[22](图四)。在高放射性成因铅数据范围内,分布有金沙祭祀区中晚商、西周中晚期以及两周之际的数据各一。中晚商时期铜器利用高放射性成因铅原料容易理解,这应当也是祭祀坑之外的同时期铜器生产现象的反映。西周时期出现的高放射性成因铅则更可能是重熔早期铜器造成的,但金沙遗址西周时期铜器却主要集中在普通铅范围。

总体而言,三星堆祭祀坑铜器与金沙铜器之间在铅同位素比值上是存在明显差异的。星河路墓地春秋时期铜器的铅同位素数据与金沙西周时期铜器数据有较多重叠,反映了相同的铅料来源,但目前难以确定这类铅料是否为本地铅料。金牛地点的4个数据中,3个为高放射性成因铅,青羊地点也有2个高放射性成因铅数据,说明高放射性成因铅原料在本地铜器生产中也得到使用。当然,金牛和青羊地点铜器也同时使用了普通铅铅料,数据分布在金沙祭祀区、星河路铜器的范围内。且青羊地点的11个数据中有9个均为普通铅类型。综合以上所论,我们认为三星堆祭祀坑铜器与成都平原其他铜器所用的铅料存在明显差别。

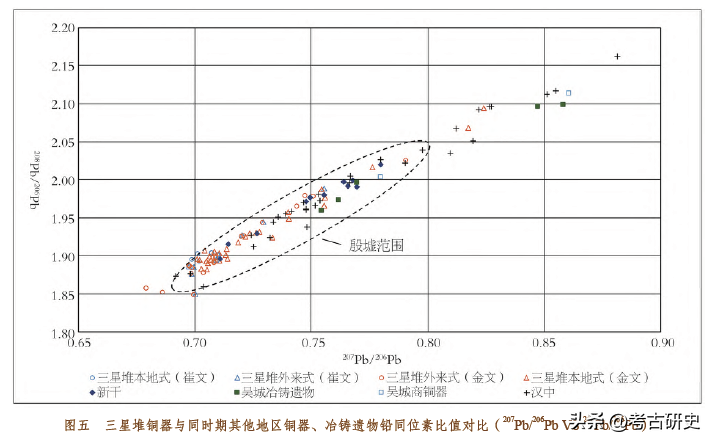

晚商时期,在四川盆地之外,殷墟、汉中、宁乡、新干等青铜文化与三星堆关联密切。目前殷墟、汉中、新干铜器群的铅同位素数据已有一定的数量基础[23],为对比研究提供了可能。对比结果表明,上述地点的铜器数据多属高放射性成因铅类型(图五)。三星堆与殷墟及长江流域各青铜文化之间应存在密切的原料或铜器成品流通。微量元素和铅同位素数据一方面显示出三星堆铜器原料与成都平原本土原料截然不同,另一方面则显示出与同时期殷墟等地点的联系,因此可以明确所分析的三星堆铜器使用了外来原料。

三 制孔工艺

除原料外,铸造技术也是讨论产地的重要依据。本文主要对三星堆祭祀坑铜器上各类孔的成形工艺进行初步探讨。多孔是三星堆祭祀坑出土铜器的一个显著特点,面具、眼形器等器物的边缘部位多规律分布着孔洞。大部分孔应当发挥着类似钉孔的作用,用于与其他器物的连接、固定。

一些学者注意到三星堆部分铜面具上有后期刻凿的方孔(图六∶2),并认为方孔铸造工艺简单,而使用费力的凿孔方式可能是由于铸铜工匠不了解面具功用,铸造时并未留孔,只能后期切割。据此可进一步推测工匠可能并非三星堆先民[24]。这种推论是符合逻辑的。苏荣誉指出,从切割痕迹来看,切割效率较低,同一条切线往往有多条切痕;两面对切的定位不准,往往造成切割浪费[25]。后期制孔确实存在很多不合理的问题,但同时也不能完全排除其他可能性,如发掘者所言“这些穿孔是在面具使用一段时间以后錾凿的,其目的或是为了在面具上安装其他附件,或者是将面具装配在神像上时穿孔以便固定”[26]。此外,也需从祭祀、宗教角度考虑孔的意义,例如开孔前后是否代表着某种身份意义的转变。

尽管存在多种可能性,制孔工艺的探讨仍有助于理解产地问题。三星堆铜器的制孔工艺主要包括两类:一类是通过刻划、錾凿等方式借助外力在铜器铸造完成后制孔;另一类则是在铜器铸造时直接铸造成孔。理论上来说,两类孔的形态存在较大差异。后期成孔多会在孔周留下明显的变形、钻凿、刻划等痕迹;铸孔则无变形迹象,孔的边缘较为平滑。但笔者团队基于对三星堆铜器孔洞的大量观察,发现后期成形的孔确实容易判断,但是否为铸孔则难以明确。一些肉眼看起来极为规整的孔,在孔的边缘和内壁发现有螺旋痕迹,这是铸孔之后又加工打磨,还是直接钻孔的痕迹的确难以判断。因此笔者以下对于制孔工艺的讨论纯属推测,有待后续实验考古等工作的证实。

从器类来看,铸造成孔和后期成孔见于铜容器、面具、眼形器等多种器类(图六)。其中,尊、罍等容器尤其值得关注。三星堆出土的部分尊、罍在圈足底沿分布有多个圆孔,这些孔或大或小,往往环绕圈足一周。祭祀坑出土的商式大口尊以及长江流域风格的尊、罍均见有圈足制孔的现象。根据实地观察,一部分尊、罍的圈足圆孔周缘平滑,不见后期加工痕迹,很可能为铸孔,当然也不排除是精细打磨的钻孔;个别圈足圆孔呈现外大内小的结构,可能为单面钻成形;还有不少圆孔由于锈蚀等原因无法准确判断其成形工艺。

在笔者对三星堆铜器的实地观察过程中,发现1件典型的商式大口尊,其器形、纹饰更偏向殷墟风格,铸造水平较高。根据以往的铅同位素分析结果,这件器物为典型的高放射性成因铅,也符合殷墟铜器的特征。我们认为源于殷墟的可能性较大,当然长江中下游的可能性也不能排除。有趣的是,这件铜尊的圈足分布有多个圆孔。经过细致观察,这些圆孔较为规整,为铸孔的可能性较大(图六∶4)。若真如此,圆孔应是在外地工匠铸造时便已成形了。检索三星堆以外出土同类器,极少见这种圈足铸孔的现象。这类圆孔对于生活在殷墟或长江中下游地区的人群来说不具备任何实际意义。那么铸造这种带孔的铜器,其中一个可能便是根据三星堆人群的需求而专门“定制”了。

从功能来讲,三星堆人群对大口尊的利用极有可能是不同于中原地区的。中原的大口尊普遍被定性为酒器,而三星堆祭祀坑中的大口尊多盛装海贝等物品。三星堆跪坐顶尊的形象也暗示其用法应与中原不同。大口尊的圈足内部存在空腔,圈足底沿的一圈圆孔可发挥钉孔的作用,例如可与铜跪坐人像的头顶平面进行铸接,铜液穿过圆孔便可以发挥铆钉的固定作用;也可通过圆孔与圆形木柱等物体钉牢固定。尽管这完全属于猜想的性质,但是三星堆人群对于尊、罍圈足上圆孔的特殊需求是明确的。

由于条件所限,我们尚无法对所有带孔器物进行实物观察。目前笔者团队正开展系统的实验考古,并对所有孔的工艺、分布等信息做系统统计,对应主量、微量元素和铅同位素数据,尝试揭示生产批次等更多方面的信息。

综合以上科技数据和制孔工艺特征,我们认为三星堆祭祀坑至少有部分铜器使用了外来原料进行生产,可能是外来的。需要强调的是,这里所谓的“外来”并非单指生产地点,而指“文化产地”。我们对于外来的定义是宽泛的,例如殷墟铸工携带原料至三星堆当地生产铜器,这也属于外来的概念。人与物的流动是极为复杂的,从理论上讲,我们很难完全复原铜器生产的所有细节,但目前的证据已经充分显示了祭祀坑铜器的外来特征。

尽管尚缺乏系统的科学证据,笔者推测三星堆祭祀坑铜器应是多源的,殷墟、长江中下游、三星堆本地均是可能的来源地。从风格来看,中原、长江中下游以及三星堆本地多个区域的风格杂糅一体。从技术来看,三星堆铜器铸造技术呈现多样化特征,除商王朝的铸铜技术,也有不少独有特点,例如神坛、神树等流行的各类连接技术。原料来源明显具有外来特征,且铜、铅、锡原料来源是否一致仍是谜题。

就生产地点而言,本地生产和外部传入应均存在,只是具体的器类、比例尚不清晰。三星堆铜器在风格、技术、原料上实现了极为复杂的流动与融合,对于其产地问题的关注也应超越对具体制作地点的关注。抽丝剥茧地复原出其“文化产地”的全貌后,三星堆文化的交流网络也能逐步显现。因此,产地研究实际也是对资源、文化交流网络的构建,这便需要从宏观视角理解晚商时期南北的文化格局。

四 晚商时期南北的文化格局

晚商时期南北文化格局的形成缘于中商末期发生的一系列变化。中商时期,商文化仍呈现扩张的趋势,以盘龙城为代表的地方城址是商文化在长江流域扩张的前沿。在中商末期,盘龙城废弃[27],由此在长江流域引发了一系列连锁反应。随着商文化势力的退出,长江流域各地土著文化开始兴起。至晚商时期,长江流域从三星堆、汉中到宁乡再到新干兴起了多支各具特色的青铜文化。这些地区出土的铜器一方面显示出与商文化的密切关联,另一方面也具有显著的地域特色。

尽管各地文化特征鲜明,但一些共性因素仍可将整个长江流域串联起来。具有南方特色的铜尊和铜罍广泛见于汉中、三星堆、新干、阜南等地点,几乎遍布长江流域(图七)。这些尊和罍共性较强,张昌平认为属于长江流域特色的铜器[28]。此外三星堆和阜南铜尊上装饰极为相似的双虎噬人纹饰,在可能出于长江中游地区的铜鼓上也饰有类似的母题纹饰。汉中地区出土的人面具与新干人面具的造型极为相似。以上因素跨越长江上、中、下游,将长江流域连为一体。显然此时长江流域各地土著文化依靠水系实现了极为密切的交流。

我们认为长江流域青铜文化与以殷墟为中心的商王朝建立了密切的交流网络,这一网络的性质可能是多元的,政治、宗教、技术、资源等均可能是交流的内容。目前我们对这一网络的认识还非常局限。从青铜资源的角度来看,各地普遍使用的高放射性成因铅原料或者铜器成品应是网络中主要的流动资源之一。长江流域的印纹硬陶和原始瓷器等资源流入商王朝,反之商王朝的用铜观念、铸铜技术甚至铜器产品输入到长江流域各地。

技术性、观念性的资源也是一类极为重要的知识资源,例如新几内亚的高地居民与其他群体进行贸易的对象不仅包括各类食物、工具等,还包括宗教仪式的相关知识[29]。无论是三星堆、宁乡还是新干铜器群均可看作是以中原铜器为母题的不同程度的变体。商周时期,铸造高质量铜容器的范铸技术是高端技术,长久以来为中原王朝所垄断。长江流域这些铜器群的铜器技术、设计理念应主要来源于商王朝。当然技术、理念与产地是不同层次的问题。那么除殷墟外,长江流域是否存在铜器制作中心对于理解这一青铜资源网络至关重要。

目前在长江流域商时期遗存中,盘龙城[30]、台家寺[31]以及吴城[32]等遗址均发现有铸铜相关遗存,这些遗存表明长江流域也存在不可忽视的铸铜技术体系。吴城遗址发现有7个与青铜冶铸相关的灰坑,根据报告分期,其年代约当殷墟一期至二期。我们对其中出土的5件冶铸遗物进行了铅同位素研究,包括3件炉壁、1件铜渣以及1件圆形铜块。分析结果表明5个数据中有3个属典型的高放射性成因铅,另外2个数据则为普通铅(图五)。

另外,以往发表的2件吴城遗址商代铜器的铅同位素数据分别为普通铅和高放射性成因铅[33],与冶铸遗物的结果相符合。这也直接证明该地区存在使用高放射性成因铅原料铸造铜器的活动,甚至可以推测属于吴城文化的新干铜器群可能是在当地制作的。既然长江流域和黄河流域均存在利用高放射性成因铅铸造铜器的地点,合理推测三星堆铜器的来源除了殷墟之外,长江流域的吴城文化甚至其他尚未确认的铜器铸造中心均有可能。我们在研究三星堆铜器的过程中,初步注意到同类铜器往往表现出不同的铸造技术特征。例如同类铜面具的耳部,有的与面具浑铸,有的则分铸;有的面具见有明显的垫片痕迹,有的则不见。这促使我们考虑即便是同类器物,也可能来自不同的铸造技术系统,或者说不同的产地。解读这些问题,有赖于对三星堆祭祀坑铜器铸造工艺的系统研究。

纵观晚商时期的南北文化格局,我们一方面需要看到长江流域各地以及殷墟之间形成的密切交流的整体网络,另一方面也需看到这一体系中不同铸铜中心的存在。铜器成品、设计理念、原料、铸铜技术、用铜观念在这一网络中存在着极为复杂的流动,三星堆祭祀坑铜器便是在这一复杂网络中产生的。

五 结语

三星堆本地式和外来式铜器表现出相同的微量元素和铅同位素特征,所用原料一致。另外根据成都平原晚商至东周时期的本土特征铜器建立了当地的原料特征标准。三星堆祭祀坑铜器所用原料与这一本土原料标准存在明显差别,但与殷墟、汉中、新干等地点的铜器原料关系密切,可知其原料是外来的。

进一步对三星堆祭祀坑铜器的制孔工艺进行考察,发现在非三星堆特征的大口尊圈足上有三星堆特色圆孔,且可能为铸造成形,这或许是“定制”现象的反映。殷墟应是三星堆祭祀坑铜器的来源之一。结合晚商时期的时代背景,我们认为三星堆、汉中、宁乡、新干等长江流域的青铜文化存在密切的交流,长江流域与以殷墟为中心的黄河流域之间建立了基于资源流通的交流体系。

黄河流域和长江流域连为一体,不同的风格、技术、原料等在这一体系中流动。三星堆祭祀坑铜器便是在这一背景下产生。在这一体系中,除殷墟外,吴城文化人群也具备利用高放射性成因铅原料铸造铜器的能力,长江中下游也可能是三星堆铜器的来源之一。我们认为三星堆铜器有着复杂的来源,殷墟、长江中下游、三星堆本土均可能是来源地。接下来的研究目标即从风格、技术、原料等不同方面具体研究不同来源铜器的类别、比例、年代等。

尽管缺乏明确证据,但我们相信三星堆当地应有铸铜作坊,祭祀坑中在本地制作的铜器应当为数不少。由于以往对三星堆铜器的科技分析集中于尊、罍、面具、头像等大件铜器,一些小件铜器或者铸造工艺稍逊的铜器并未纳入分析中,因此相应的分析结果也并不能代表三星堆铜器生产的全貌。根据笔者对一、二号坑以及新发掘祭祀坑出土铜器的初步观察,三星堆铜器存在不同质量、技术水平的器物,尤其是一些小件铜器的来源需要进一步探索。例如三星堆出土大量薄片状铜饰片,柔韧性强,显然系锻打成形。相较于中原地区,锻打技术在三星堆似乎更为发达。这些薄片铜器是否为本地制作?

本文的研究仅是基于对部分材料的浅显观察,结论均是推测性的。目前,笔者团队正对包括低质量、小型铜器在内的三星堆各类铜器开展系统科技分析,结合铜器X光透视、泥芯分析、实验考古以及针对性的田野工作,以期不断对这一问题有所推动。当然,解决产地问题并非终点,将视野放大到同时期更广阔的文化背景中,了解产地映射出的文化互动更为重要。理解三星堆的前提,是走出三星堆。

来源:《四川文物》2023年第1期

中国鸟脚龙:长1.1米/最小的肉食性恐龙(距今1亿年前)

在世界十大恐龙之最中,我们认识了十种非常出名的恐龙,而今天,为了丰富大家的恐龙知识,小编为大家介绍一个中国鸟脚龙,它出土于中国内蒙古,是一种小型食肉恐龙,一起去认识看看。中国鸟脚龙基本资料体型:中国鸟脚龙是一种中国小型食肉恐龙,可能以小型哺乳类与昆虫为食,它体长1.1米,在已知774种恐龙中赞排第640位,是最小的肉食性恐龙之一,生活在距今1.2亿年-1亿年前的早白垩世。我要新鲜事2023-05-08 09:34:010000中国最古老毒杀手段是人工制毒,早期人人忌畏,被盯上后只有死

古代谋杀案中会使用哪些毒物?本文作者倪方六2017年2月13日一名朝鲜籍男子,在马来西亚机场被毒杀成为头条新闻,真相至今一头雾水。大家对毒药也产生了好奇,没有现代制毒技术,中国古代谋杀案中会使用哪些毒物?(马来西亚机场实施毒杀的外籍女子在作案后迅速被抓,图为监控)我要新鲜事2023-05-27 09:53:370000中国豆齿龙:龟蜥结合体(生活于浅水/三叠纪诞生)

中国豆齿龙是一种楯齿龙类生物,又被称为海豆蜥,属于一种水生爬行动物,诞生于2.48亿年前的三叠纪时期,它的外表看起来像是现代的蜥蜴和乌龟的结合体,它最大的特点就是背部长有多块甲壳,尾巴极为修长,主要生活在浅水中。中国豆齿龙的外形特征我要新鲜事2023-05-10 11:35:300000从考古文物看中华民族龙的渊源

中华儿女自称是“龙的传人”,而龙最初是什么样子?我们的祖先又是从什么时候开始有“龙”这个概念的?这件被考古界誉为“中华第一龙”的红山玉龙,不仅找到了龙的源头,充分印证了中华民族“龙的传人”身份,而且对探究中华龙文化的发展序列有重要意义。曲折现世的“中华第一龙”“中华第一龙”——红山玉龙的现世过程,充满了坎坷和离奇色彩,似乎是冥冥之中的一种神奇力量,让它终于辉耀于世……我要新鲜事2023-05-26 01:12:230000