基础技术的差异与杂合:亚洲的冲突

亚洲历史的重要主题之一,是北方草原上的游牧民族与在中国、印度和伊朗高原上定居的农耕文明之间的关系。虽然游牧民族在工程方面没有什么建树,但他们因地制宜、饲养牲畜的生活方式与其生活的环境相辅相成,这使他们成为一支不可忽视的力量。游牧民族在技术史上也留下了浓墨重彩的一笔。这一点已经在宋代中国得到了体现,在宋代,为了阻止北方游牧民族的侵扰,朝廷大规模地生产武器、锻造铁器。但在1100年至1300年间,游牧民族的入侵变得更加频繁和凶猛,最终他们攻城略地,征服并统治了各片土地。从11世纪30年代开始,塞尔柱突厥人入侵并接管了波斯大部分地区的政府。1126年,女真人推翻了北宋王朝,将领土并入其新建立的金朝,信仰伊斯兰教的突厥人则在12世纪90年代征服了印度北部。

然后,最强大的游牧民族力量出现了:蒙古人。他们对波斯和中国中原地区的入侵延续到13世纪60年代,动荡持续了整整两个世纪。有人说这是亚洲技术时代最具创造性的阶段的终结,然而,游牧社会和定居社会之间的紧张关系既是破坏性的,亦催生了创造力:贝都因和其他游牧部落对中东大部和地中海南部城市的入侵缔造了将伊斯兰世界编织在一起的伟大王朝,而在蒙古人侵袭的铁蹄践踏后,在所谓的“蒙古人治下的和平”下,欧亚大陆大部分土地在13到14世纪得以统一。这段时间里,工匠和技术人员受到高度重视,商业繁荣发展,医学、天文学和制图学等科学突飞猛进,而且不仅是军事技术,各类技术都取得了重大进展。例如,蒙古人在中原建立统治后(元朝,1279—1368年),设立了天文台,委托编写了重要的农业著作,并引进了棉花—这种作物的产量迅速超过了丝、麻和苎麻等本地纤维的产量,棉织品成为中国最常见的纺织品。

然而,游牧民族的技术专长与定居的农业社会之间的深刻差异,一开始便注定双方的遭遇将充满误会。在他们故乡的大草原上,游牧民族以放羊牧马为生。他们对其所征服的土地上的灌溉农业系统知之甚少,有时甚至还把它们改造成方便牲畜吃草的牧场。但我们应该记得,从伊朗、伊拉克最终到北印度,游牧民族的侵入是分批次的。第一批侵入波斯和伊拉克的是塞尔柱突厥人,他们的到来一开始造成了相当大的混乱,但他们在很大程度上还是遵循了既有的行政管理框架来统治当地人,许多波斯官员也因此仍然在职。即便如此,他们对灌溉土地的管理仍是不尽如人意,有迹象表明,美索不达米亚部分地区的粮食生产逐年下降,巴格达的人口曾猛烈攀升,在达到一个城市中心前所未有的人口总量后,人口数量就开始下降。

虽然没有准确的信息佐证,解释也不尽相同,但是有人认为许多灌溉土地要么被过度开发,要么管理不善。几个世纪的发展造成了一个问题(尽管在公元1050年有多严重还不确定):土壤中的盐分逐渐累积,土地肥力下降。灌溉从来不是在田地里施水和种植作物那么简单。当作物吸收水分,水分又通过叶子蒸发时,水中的各种盐分就会有微量留在土壤中,一季一季地积累起来。为了避免这种情况,必须用足量的灌溉水来冲走这些残留物,还得有排水系统来排走这些水。

当灌溉系统管理不善时,就算供应的水量可以养活作物,排水渠道也往往得不到适当的维护。在美索不达米亚,土地已经历了多个世纪的耕种,有的时候土地被照护得比较周全,有的时候则使用不当,导致土壤盐度增加。在巴格达周边地区,早期历史上产量极高的土地,到11世纪时肥力便已下降。有些地方的土质,即便历经多年也再不能恢复全盛时期的状态,甚至到20世纪也是如此。当地灌溉系统的大型水坝和运河保留了下来,考古学家们也曾深入调查过,但该系统最高产的时候,也应该有较小的排水渠以及向田地供水的沟渠。我们并不清楚11世纪导致肥力流失事件的确切发生顺序,也无法确定灌溉管理不善的具体程度。

自大约1050年起,随着巴格达的衰落,一些人向西迁移,最远到达西班牙,而这里也成为伊斯兰知识和技术的主要中心。由此,两个世纪的动荡结束了亚洲技术的早期创新阶段,但也让一些亚洲的专业知识传播到新的地方。回顾在动荡之前和动荡期间亚洲技术的多样性,其中很突出的一点是两种生活方式的鲜明对比,即主要城市对水利工程的广泛依赖,以及当地新来的游牧武士们截然不同的生活习惯。

11—12世纪入侵波斯和印度的族群中,大多数人讲突厥语,有些人还信奉伊斯兰教。在对印度北部进行了长期的蚕食后,他们于1192年发动了全面入侵。德里周围直至孟加拉地区的大片土地,都在相当短的时间内被征服。一个新的伊斯兰国家由此建立,即德里苏丹国。

在这之后,1206年,蒙古部落才在成吉思汗的领导下统一起来。成吉思汗麾下几乎每一个成年男性都是骑术高手,精通射箭和狩猎,蒙古部落由是形成了一支强大的军事力量。

别的不论,单是从征战效率的角度来看,游牧的突厥人和蒙古人显然拥有非常卓越的技术。但他们的生活方式基本上是非常简单的,几乎完全围绕着成群的牛羊展开。绵羊是食物的基本来源,同时提供肉和奶。它们的皮被用来做衣服,羊毛要么被捣碎做成制作帐篷、靴子、帽子和垫子用的毛毡,要么经织布机加工织成布料或地毯。由于织布机必须便于携带,它们的设计上不能有僵硬固定的框架,于是每当需要生产时,织布机都需要重新搭建。支撑经线的横梁和滚筒被水平地固定在地面上方,三根杆子则绑成一个三脚架,立在织机上方支撑着综丝。

游牧民族并非完全自给自足。他们也向印度和中国中原地区出售马匹,以换取粮食、茶叶、棉花或丝织品,以及尤其重要的铁(用于制造剑、箭头和马镫)。马是游牧经济的核心,一部分是作为出口产品和运输工具,一部分是作为奶的来源(发酵后制成酒精饮料),但最重要的是在战斗、牧羊、打猎时(猎物往往是重要的食物来源)作为坐骑。

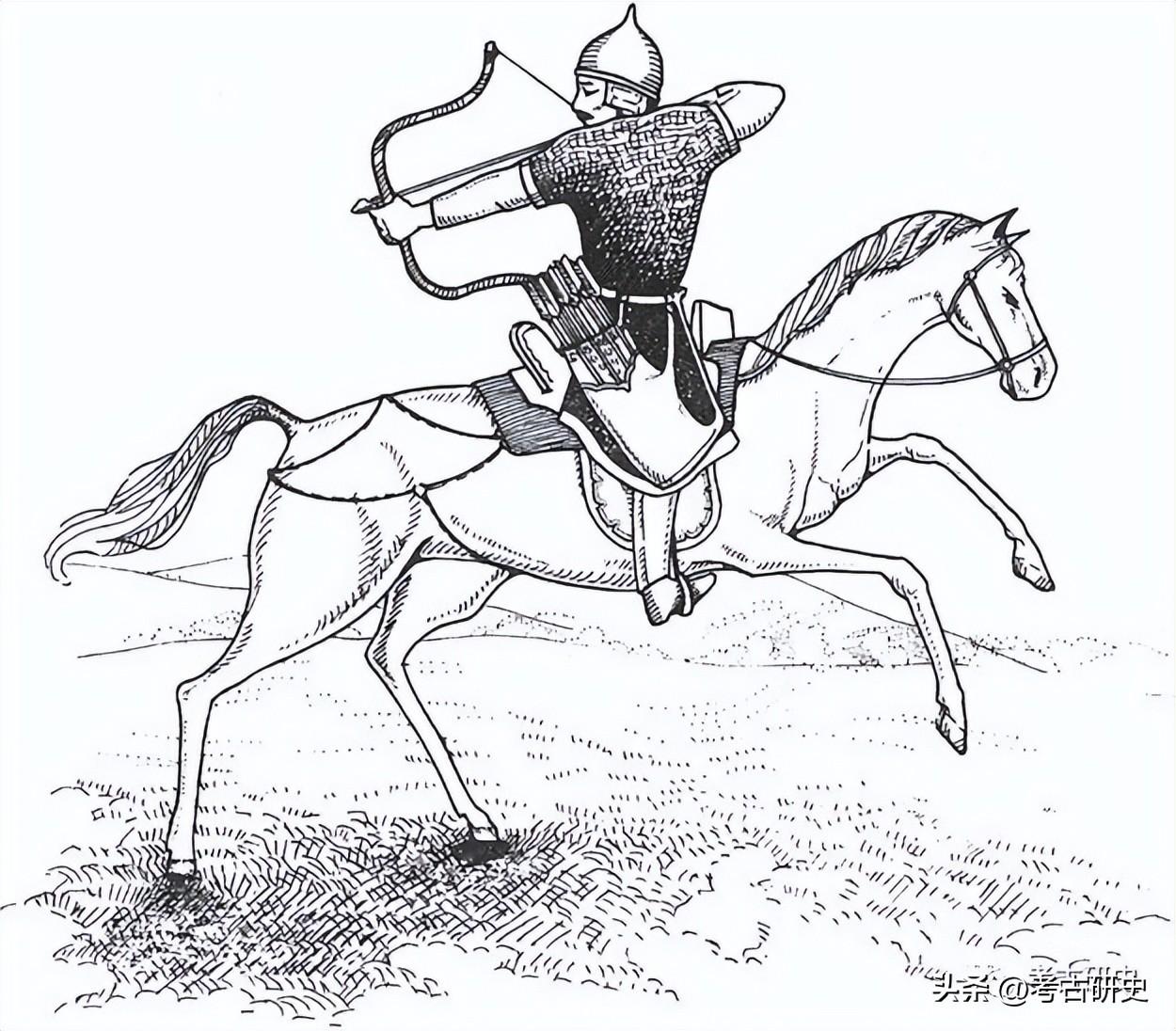

与游牧民族的马匹相关的关键技术是马具,其旨在最大限度地提高骑手在狩猎和战斗中的机动性。马鞍的前后鞍桥高起,这样的设计不是为了舒适,而是为了速度;而且,坐于其上的骑手可以腾出双手来拉弓。短带子上的实心铁马镫让骑手能够踩着镫站立,并在策马奔跑时拉弓射击(如图)。马镫早在5个世纪前就在中原和蒙古被发明改进,但彼时仍未被普遍使用。在许多次冲突中,马镫为骑射手组成的游牧部队带来了决定性的优势。在突厥人入侵印度期间,当地印度防御者的马匹较少,他们使用的还是原始的木制马镫,或者可能根本就没有马镫。

图 骑在马背上的游牧民族战士,装备有特色的马鞍、马镫和弓,该图说明马镫对骑马的弓箭手是至关重要的(绘图:黑兹尔·科特雷尔)

突厥和蒙古弓箭手使用一种双弯弓,由木头、动物的角和筋制成。这种弓是为在马背上使用而设计的,它很短,但就像同样著名的英国长弓一样,它具有超强的威力,可以在300米范围内轻松穿透锁子甲或其他铠甲。蒙古人在马背上转来转去,在坚硬但轻薄的皮革和金属镀层盔甲的保护下,躲避着对手武器的攻击,同时“释放出死亡风暴”。

公元1258年2月,巴格达被蒙古人攻陷,城中人口大量被杀,此后,德里一度成为地中海以东最重要的伊斯兰都城,许多学者和科学家去那里避难。但由于失去了他们在巴格达使用的图书馆,他们无法完全重现巴格达作为学术重镇的辉煌。即便如此,希腊数学还是在德里得到了传授,新技术也在该地区流传。例如,印度船只似乎在此时开始使用磁罗盘,当地也出现了新的造纸中心。在这个时期之前,印度也有一些载于纸上的文件留存至今,但从13世纪始,纸质文件的数量明显增多了。

虽然伊斯兰力量对北印度的统治有其积极的方面,但讲突厥语的军队在12世纪90年代的攻击对印度的学术和技术成就造成了极大的破坏,比哈尔和孟加拉遭受的打击尤其巨大。佛教原本在该地区已经式微,侵略者对佛教寺院的洗劫是最后一击,导致佛教在这一地区几乎销声匿迹,可叹17个世纪前佛教发源于此。1194年,位于贝拿勒斯(瓦拉纳西的旧称)的印度学术中心遭到袭击,无数纪念碑、书籍、档案,可能还有一个天文观测台毁于一旦。这次破坏的规模巨大,对印度科学发展造成了长久的打击,使其很久都无法恢复元气,直到15世纪,人们才再度开始认真研究天文学。在那之前的很长一段时间里,印度最著名的天文学家还是活跃于12世纪50年代的婆什伽罗第二。

本文整理摘编自《世界文明中的技术》,[英]阿诺德·佩西 [英]白馥兰 著,中信出版集团 2023.1

统万城遗址和石峁遗址被正式授牌国家考古遗址公园

4月18日,在湖北武汉召开的国家考古遗址公园现场工作会议上,统万城遗址和石峁遗址被正式授牌第四批国家考古遗址公园。我要新鲜事2023-04-22 02:31:290000洪秀全死后秘不发丧,埋于天王殿下,清军挖出见尸时出现一异象

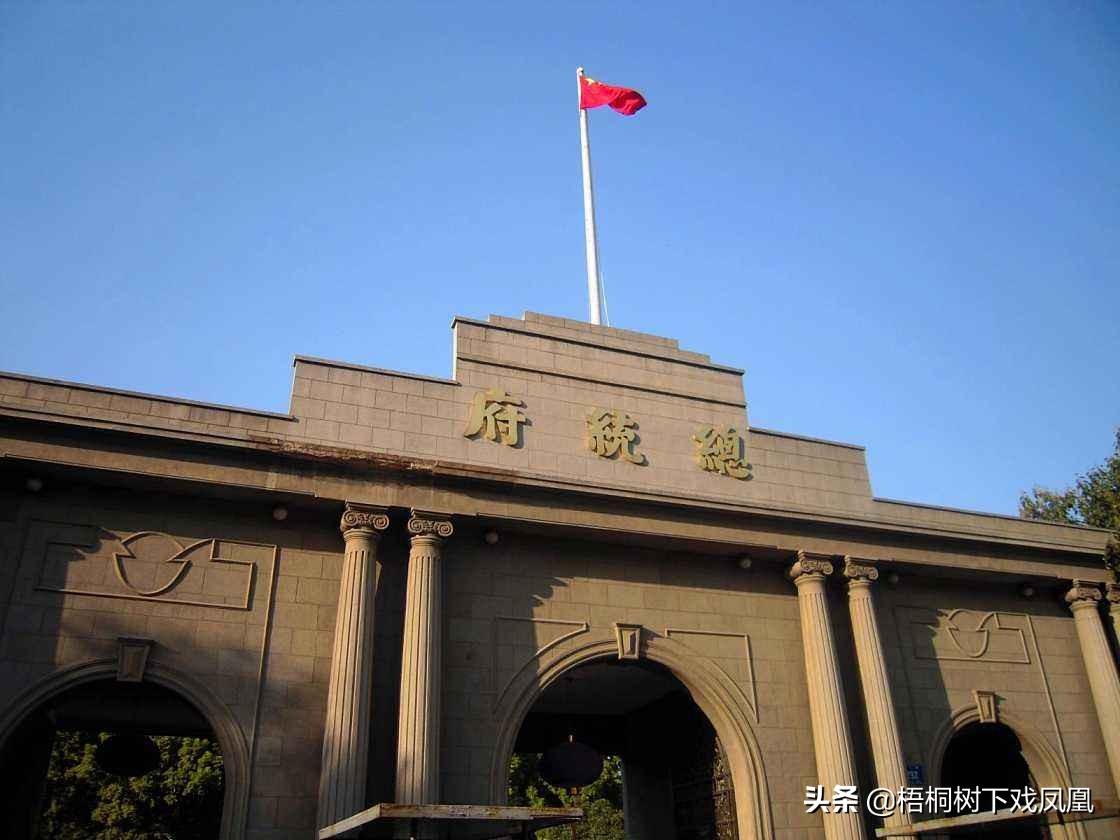

洪秀全死后秘闻本文作者倪方六听南京总统府的朋友说,放暑假以来,来参观的游客太多。作为南京的一张文化旅游名片,这并不出意外,一座总统府半部南京史!在明朝以后,南京最值得书写的一段历史,在太平天国时期,就在这总统府里——当时叫“天王府”。这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,就来说说这天王府当家人的结局。我要新鲜事2023-05-26 18:15:3800002003年蒙古出土一座辽代墓 专家看到棺材中的女子 大喊:快撤

2003年,我国内蒙古吐尔基山的采石厂上,一座罕见的辽代墓葬被发现,这座古墓葬中有一个引人注目的元素,那就是蒙着面纱的女性尸体,她躺在血红色的棺材中。然而,在专家们揭开女子面纱的过程中,却发生了一场令人震惊的事情,一股不明液体从女子的身体中流出,并伴随着令人难闻的气味,紧急警告声中的专家大喊:“危险,快撤!”这一喊声让众人险些躲过一场灾难。我要新鲜事2023-08-12 20:34:270000学习:中国古代陶瓷专题(秦汉陶俑)

我要新鲜事2023-05-29 03:39:500000赵匡胤迁都失败,直接导致了宋朝灭亡?

我要新鲜事2023-05-25 19:11:170000