这才是真正的"中原"

【编者按】上古时期的“中原”到底在哪里,它与后世所谓的“中原”概念是否相同?不妨听听郭静云老师和郭立新老师是如何与同学们讨论的吧。

静云老师∶其实,对于这个问题,我个人称之为"中原神话"。在此必须先说明"中原"概念所指出的空间。《诗·小雅·小宛》曰∶"中原有菽,庶民采之。"司马相如《喻巴蜀檄》曰∶"肝脑涂中原,膏液润野草。"可见早期文献中"中原"的意思是宽广空旷而宜于农耕的肥沃大坪。但若仔细探究今日常用的"中原"概念,即会发现其意思不符合最基本的地理事实。现在的"中原"概念,经常涵盖河南、陕西和山西之南部——即周文明的核心地区,这明确是违背自然地貌的一种政治性概念,因为此区域代表从周到北宋这些统一大国的中心区。但从自然地理的角度来看,这一"中原"的命名似有不妥。因为本地区包含了平原、山脉与峡谷,呈现出一种支离破碎的地貌。

对商周以来的混合文明来说,自然地理的边界并不那么重要。但对早期文明来说,这个边界反而是很重要的。因而研究这些地理条件的异同,便可借以表达不同生活方式族群的活动范围∶如住在肥沃平地的农耕文化之发展区、山林游猎族群的活动区,以及几种虽然选择了定居、但却将农耕视为次要的中间地区,其生计可能是以驯养、渔猎或石器制造为主要的经济基础。此外,还有宽大的草原∶此一特殊的地理条件,导致了多族群的互相融合,并多次威胁到农耕文明国家。而且,草原恰恰是古代很多军用技术的发明区,同时也是游牧和游战生活方式的发祥地。

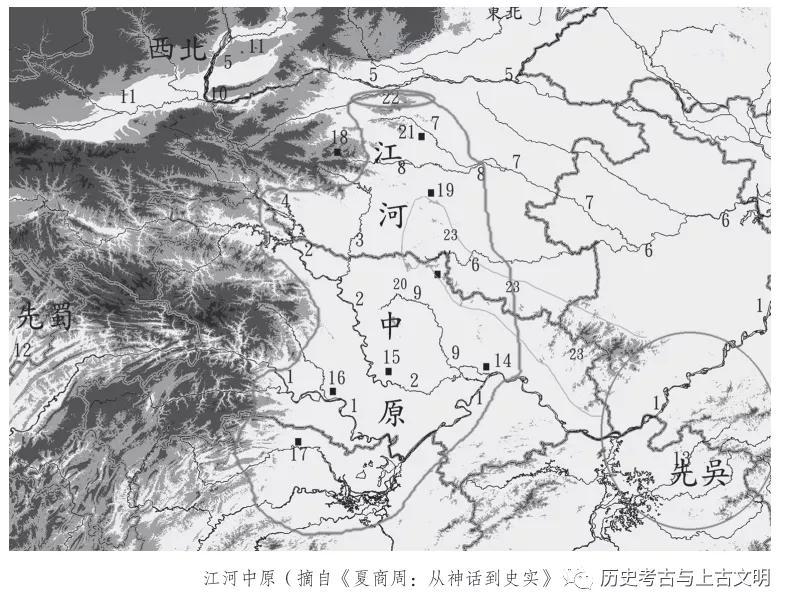

若从自然地理的边界来探讨,则"中原"这个概念应有另一种属于自然地理条件的理解∶ 中心的平原地带。在中国地图上,这是分别以大别山和大巴山为东、西界的宽阔平原地,北缘到黄河南岸,而南边则经汉江下游涵盖鄂豫平原,又过汉江连到鄂湘江汉、澧阳和洞庭平原,以构成宽阔的农耕地区。并且,因豫南地区及大别山间有许多谷地,其范围本于河南,跨越大别山,到达淮颍平原的信阳、驻马店、许昌,并到达黄河南岸的郑州。若由自然地理的观察角度来看,只有这个位处其间的宽阔平原,才能被称为"中原"。而且,我们从自然地理的角度可以观察到∶汉江下游是这一广大农耕区域的中心。

甲同学∶老师您怎么能认为古人一定是这么想的,也许他们把很窄的地方称为中原。例如现在渭河谷地,虽然狭长,但其上有大量被称为"原"的地点。其实"原"可以是相对的,狭窄的地区,一片平地就足以称为原。再加上,古人只要认为自己那里是中心,那么就可以称之为中原了,为什么非得是老师所说的那个范围才是中原?

诗萤同学∶那江汉平原的人就自认不是中心,拥有那么一大片原野却不说自己是中原?非得说自己是贫穷落后的"三苗"?以中山大学作为比喻,你作为中大的学生,是否会承认自己是远离正统学术的南蛮地?恐怕你还是会标榜自己的母校是远离政治中心,拥有学术自由的圣地吧。

甲同学∶ 这…(哑口无言)

静云老师∶我补充说明∶三苗是上古部落或部落联盟名称,是上古传说中与尧、舜、禹时期共存的一族。很可能是今天长江中游地区周边山地,特别是鄂西山地的以游猎和贸易维生的山地族群,他们曾深度介入长江中游地区的文明化进程,在夏之前很可能经历了一个由三苗统治的阶段,"禹征三苗"的记载背后所反映的,可能是夏战胜三苗的史实。但从该传说已可知,这是同一地区内势力的斗争,而不是像现代教科书所讲,好像大禹是自遥远的北方外来的占领者。

乙同学∶学姊,你的比喻不对。中国考古学界已经公认黄河中下游的文化在中国处于领先地位,你怎么能说长江中游的文化比黄河中下游的文化还发达?看半坡和庙底沟的彩陶,南方有吗?再看龙山文化的蛋壳黑陶,南方有吗?

诗萤同学∶你说的中国是什么中国啊?上古社会的时候,哪里有什么中国啊。至于长江中游的文化比较发达,因为我自己研究的是盘龙城文化,所以我很清楚。至于彩陶的情况,庙底沟文化不是在长江中游正要进入古国时代时就解体了,变得支离破碎了吗?我不是说黄河中下游的文化就一定落后,我只是说黄河中下游的地理不适合发展大型的早期古国,不适合酝酿原生大文明。

梓浩同学∶其实山东龙山黑陶出现得那么晚,大家还追捧它,真是让人费解。相反,年代上早得多的屈家岭文化的薄胎全黑陶却无人关注。看来,长江流

域的文化,在后娘眼里不是亲生的"崽"。(笑)

柏熹同学∶这年头,啃老族不是都过得特别爽吗?(幽默熹又一次发挥了他的特长,全班同学大笑)

静云老师∶各位同学,我们还是就事论事,让材料来说话。首先,地理材料告诉我们,从客观的角度来看,大的连续性平原只有江汉平原。其次,在进入古国时代,屈家岭文化的北渐,石家河文化的北进,盘龙城文化的强大,这都显示了长江中游文化的强势。只有到了殷商,原本在草原森林交界地带活动的北方族群南下到黄河下游北岸活动,并形成新的中心,自此以后黄河流域才掌握政权。从文化的角度来说,黄河流域文化在很多方面传承了江汉中原农耕大文明的脉络。

在殷周时代,江河中原文化脉络才大量扩散到黄河、渭河、汾河流域,河北、山东二省,以及许多其他地区。由于殷周政权中心靠近黄河,凭借黄河作为要道,将原来属农耕文明北界的地区发展成为中央,中央和边缘的关系至此产生变化。因此,历史上的"中原"概念出现了戏剧性的变化,从自然地理所指的中间农耕平原(以澧水为南、以黄河为北、以江汉为中),变成以股周王畿为中心的殷周政权的影响区域,直至汉唐帝国更加确定了传统的"中原"概念,并影响后世对"中原"的认识。

梓浩同学∶所以说,"谁掌握了现在就掌握了过去,谁掌握了过去就掌握了未来",说的就是对历史记忆的篡改。"中原"这个历史记忆,就是从殷商开始才形成的,而汉唐帝国对"中原"概念的加强,则是借助中原这个历史记忆加强"汉"民族的边界,增强自身的认同感。因此,我们"汉"民族似乎从来没有怀疑过这个"一脉相承"的概念。

静云老师∶所以,我们不宜采用周以来的(实际上主要是东汉以后的)政治化"中原"概念,而是需要回到自然地理的角度来思考。因此我提出"江河中原"概念,以此表达中国自然地理中的宽旷平原、农用的肥沃大平原,即是殷周之前农耕大文明发展最大的区域。

立新老师∶我们以往在研究这一段历史的时候,往往是用一种"单线式倒推"的方法进行研究。比如说秦汉帝国时期陕西、河南那一带最重要,是京城所在地;再往前走,周的都城也在渭河谷地;再往前走,殷商也是在安阳;再往前走,虽然没有文献记载了,我们还是继续走到新石器时代,并认为黄河地区还是最重要的。

在建立了以黄河地区为核心的标尺后,我们再去比对各地方的考古学文化,大家都按照"核心区"的标尺去套。例如,最先发现并定名的仰韶文化、龙山文化,都是黄河流域的文化,然后大家都知道仰韶文化以彩陶为代表,龙山文化以黑陶为代表。于是,全国各地都开始套用这个标尺,把各地的彩陶文化贴上"仰韶文化"的标签,又将黑陶文化全部统称为某地龙山文化。如果有同学有兴趣去做一下知识考古学的回溯,就可以发现在考古学史上,考古学家对大溪文化的最早认识是根据其出土的彩陶而命名为长江中游的仰韶文化。随着大溪文化遗址的发掘数量越来越多,才逐渐把刚开始时的错误认识矫正过来。

从这里就可以看到"套标尺"的做法很有问题。现在大家逐渐发现这样的思路是不对的,但在一些人的思维框架里面,不知不觉,有一些概念已经根深蒂固,总是以考古材料去迎合自己内心的假设。要怎么跳出这个框架?那就是要尊重事实和细节。我们现在的认识,很容易被考古学的发掘史、发现史所左右和误导,我们要跳出这样的框架。

柏熹同学∶说的也是,看中原地区不同年代积累的考古材料就是比其他地区多啊! 看来还是早起的鸟儿……不,是早挖的遗址名声大!哈哈!

立新老师∶哈哈,回过头来讲,又如稻作的起源问题,学界已经有很多的讨论了。回顾稻作起源问题研究的历史,我们可以发现最早期大家认为是印度起源的、东南亚起源的;因长江下游河姆渡遗址的发掘,大家又认为是长江下游起源;后来又有了彭头山和八十垱的早期稻作遗址,又有不少专家认为是长江中游起源。实际上是我们被一些考古新发现和新材料牵着鼻子走,这很难避免盲目性和偶然性。

我觉得,这里面有一个结构性的问题,我们一直以来没有注意整体背景的思考,而且总是被新出材料搞得晕头转向,像墙头草一样两边摆。其实,只要当材料累积到一定程度,我们不妨环顾一下四周,做一做通考的工作,尝试重建整体性的背景,从事物起源与发展背后的一系列动力去思考,思考古人为什么要这样做,思考怎样的过程才能出现眼前的结果。具体材料和细节可以帮助我们重建当时的情景,回到过去的状态。材料越丰富,细节越多,重建的场景就越可能趋于真实和清晰。从这样的背景出发再看具体的材料,是可以在很大程度上避免前面所讲的盲目性和偶然性的。

静云老师刚才提出"云梦泽苏美尔"和"云梦泽埃里都城"的概念,我希望静云老师从这方面多讲一讲。我们是自由讨论的形式,在老师报告的过程中,同学们可以自由地提出问题,或者发表自己的一些看法,与各位老师积极互动。

【说明】本文摘自《时空之旅:文明摇篮追踪》(上海文化出版社2017年)页90-94,作者郭静云、郭立新、范梓浩、刘丽霞、赵柏熹、邱诗萤、史明立、江俊伟、刘秀美等,欢迎个人转载,机构转载请与本公号联系。转载或引用务请说明作者与出处,若有出入请以原书为准。

赵辉、刘吉祥:一个灰坑里的战友——信义遗址发掘随笔

我要新鲜事2023-05-29 05:20:070001NBA球队晋级及夺冠模式分析:从单核到三巨头

再过一个多月NBA就开始复赛,八场常规赛之后,便开始激动人心的季后赛,而季后赛的胜负和最后的总决赛往往每年大家最为关心的。所谓打季后赛,其实就是奔着总冠军,NBA真可谓是成王败寇,即使是总决赛,赢了是总冠军,输了就什么也不是!在此就光呲东西部前四的球队,后四的不是我瞧不上他们,是本赛季至少我认为不会出现94/95夺冠的火箭,98/99黑到总决赛的尼克斯。0000男孩捡到宝物上交 居然无意中找到国宝(西汉玉玺)

男孩捡到的宝物是西汉时期的玉玺。上世纪60年代,我国曾发生过这样一件事情,13岁小男孩放学后意外捡到一宝物,得知宝物来历后,他不远千里将其送往了博物馆,却仅仅获得了20元路费。在45年之后,专家再次找上了门。这到底是怎么一回事?发现石头我要新鲜事2023-03-31 19:59:250007大型恐龙:始马门溪龙 首次在中国云南省发现(身长15米)

始马门溪龙是一种蜥脚下目恐龙,诞生于1.7亿年前的侏罗纪中期,体长可达9-15米,算是大型恐龙的一种,第一批始马门溪龙的化石是在中国发现的,因此也就以此地名命名了这种恐龙。始马门溪龙的体型始马门溪龙的体长可达9-15米,在770多种恐龙中体型差不多排名89位,因此可以算是大型恐龙的一种,主要是使用四只脚行走,脖子和尾巴都比躯干要更长,隶属于始马门溪龙属和马门溪龙科。始马门溪龙的化石发现我要新鲜事2023-05-08 13:07:280000「考古词条」青铜时代 · 刘家河商墓

刘家河商墓,商代晚期墓葬。位于北京市平谷县刘家河村。年代约当公元前14~前13世纪。1977年当地农民在取土时发现,北京市文物工作队作了清理。▲金笄▲金臂钏▲金耳环我要新鲜事2023-05-27 23:14:310000