中国洪水与治水故事:范型神话或历史传说?

历史考古与上古文明 2020-09-28 10:45

目录

一、大洪水灭世而创世神救世复苏神话之普遍性

二、中国神话中洪水灭世的范型故事

三、夏禹之前尧舜三苗时期的水患和治水传说的纪录索隐

(一)古神庙文献碎片:鲧治水神话剖析

(二)虞舜水患及治水记录

(三)三苗时代洪水持续发作但疏于治水

四、夏禹:治水神的历史化或历史英雄的神话化

(一)创世洪水故事与大禹治水故事的差异性

(二)夏王国的历史性问题

五、总结

【摘要】在中国正统历史中,大禹治水传说表现为天下建立第一王朝的伟大背景。因此在后期传说中,禹的身份被加以神化,成为治水神的范型,如在汉代以后的民间信仰和传说纪录中,提及治水之事时,经常会联系到禹神。这一现象或许导致现代学界通常将大禹治水故事视为中国传统中唯一的大洪水传说,并将其与世界各地洪水灭世和再生的范型故事放在一起讨论。

但笔者认为,这种“神论”忽略了大禹治水传说与洪水范型神话之间的很多关键差异。本文经过文献对照推论,大禹治水故事并不符合各地所见洪水神话范型,并可以证明这是有史实素地的历史传说。但是,在楚古文明的传统中,实际上还有女娲补天神话,虽然今日只能看到该神话的零星碎片,但仍可从中了解,该故事才是符合洪水灭世和再生的范型神话,其在神话中相对应的时代远早于夏王国。

关键词:洪水神话、大禹治水、夏、女娲、颛顼、鲧

作者:郭静云,台湾中正大学历史系教授;郭立新,中山大学人类学系教授。

【声明】本文刊于《史林》2020年第4期。如需转载或引用,务请注明出处及作者。

一、大洪水灭世而创世神救世复苏神话之普遍性

洪水神话在世界各地普遍存在。[1]这一类神话的叙述方式通常是,神发怒降下大洪水惩罚人类,人都被淹死,只留下少量幸存者(一个人、一对兄妹、一家人或数个人)重新开始繁衍人类,成为现今人类的始祖。这种神话的确是多见于不同及未必有关联的文化中,如最闻名的亚伯拉罕诸教《创世记》的大洪水(Genesis Great Flood in Abrahamic religions);此外,吠陀诸教(Vedic religions)中摩蹉(Matsya)预告洪水大患,而毘婆斯婆多‧摩奴(Vivasvat Manu)建造一艘救世船,以救人类和生物的物种,退水后他成为新生人类的祖先。中国湘西苗族神话中也有大洪水灭世,之后一对兄妹成为人类祖先的传说[2]。台湾原住民大洪水传说虽有自己的特点,但也符合这种范型:在阿美族、泰雅族的传说中,大洪水淹没了许多部落,一对兄妹幸存,大洪水退去后重新繁衍人类[3]。西亚和印度文明洪水故事的共同性可能基于文化交流,但是中国湘西苗族和台湾原住民的传说很难受到喜马拉雅山脉以西文化的影响,他们应该与前二者有不同的来源。这说明,大洪水神话可能是一种人类思考世界灭亡与再生的范型,不同族群都可能会创造这一类范型。

当前学界一般认为这一类神话不是对往古灾变的“回忆”,而与人类灭绝、再生联系在一起,旨在解释宇宙生成与族群的起源;[4]之所以在创世之后,还用一场大洪水使人类再生,则是为着切断文明人与人之初作为“众生”之一的生物,即人与造物之间的跨物种、超自然的联系,将人类与其他造物进行区隔,使人类从中独立出来。[5]洪水神话的范型确实蕴含着造物者与某一位人或家族的特殊契约,以及新人类的产生,有时候甚至从中可以看出政权与国家社会形成的情况。如苏美尔洪水后恩基(Enki)神取代恩利尔(Enlil)老神,这意味着以埃里都(Eridu)为中心的神权及前国社会的形成。

不过,完全否定神话中对灾害记忆的看法可能过于武断,毕竟不同地区的人都有经历过洪水的经验,因此部分学者反而认为,创世大洪水故事奠基于实际经验[6]。但是学者们所提出的历史古洪水现象并不能说明该故事为何具有世界普遍性。笔者认为,虽然不宜完全否定实际经验的成分,但同时也不宜将这一类故事与具体历史事件做联接,这不过是一种总体经验被神奇化而形成的天地万物毁灭时,种族被救,以使天地万物再生的范型故事。

二、中国神话中洪水灭世的范型故事

中国最有名的洪水传说是大禹治水,其散见《尚书‧尧典》《楚辞‧天问》《诗经》《山海经‧海内经》《庄子‧天下》《国语‧周语》《史记‧夏本纪》等等典籍中。人们经常将大禹治水传说与《创世记》的大洪水相比较[7]。但是依笔者浅见,这种比较并不对等。二十世纪初,詹姆斯‧弗雷泽(James George Frazer)在英国皇家人类学院的演讲,在声称中国和日本虽然拥有庞大历史文献却未见大洪水本土神话时,特别声明他所指的洪水神话是普遍性的洪水,即造成整个或极大部分种族死亡的洪水,而大禹治水并不符合这种范型。[8]笔者在下文的分析无疑也支持这一论述,大禹治水不是大洪水的范型神话。

不过,在传世的中国神话中,确有另外一种普遍性的洪水神话,这就是天空破裂,雨水如注,女娲补天以救天地和颛民的神话。这一神话记载留在《楚帛书》、《淮南子》等战国、西汉文献中,因此表现得极为零碎。玄珠(沈德鸿、矛盾)准确地指出,《淮南子》所载女娲补天传说只是原来大神话留传下来的碎片[9]。虽然女娲补天神话包含有一些后期的观念,如大水与大火搭配所反映的应该是较晚形成的“两极均衡”[10]宇宙观的理想;但总体来说,女娲补天传说应该可以归类为灭世洪水与救世范型神话,所以,只有将该传说而不是大禹治水故事与《创世记》大洪水范型神话做比较,方才适当,并显明其意义。

《淮南子‧览冥》曰:“往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载,火爁炎而不灭,水浩洋而不息,猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱。于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水。苍天补,四极正,淫水涸,冀州平,狡虫死,颛民生。”在中国传统宇宙观中,天生水,水属于天的范畴[11],因此前述神话形象中,天空破裂使天水全漏到地上,已造成大洪水。女娲神母修补天空,控制天水降雨盈满大地,以救万物(包括人类)。文献将人类称为“颛民”,高诱注:“颛,善。”[12]但除此之外,没有文献用“颛民”表达良民的意思。从故事的内容明显可见,“颛民”是指颛顼始祖之后裔,即楚地古文明之先民。

《淮南子‧天文》有补充说明,大洪水由共工所造成:“昔者共工与颛顼争为帝,怒而触不周之山,天柱折,地维绝。”共工破坏天柱,水质的天落于地,因此 《 淮南子‧兵略》言: “共工为水害,故颛顼诛之。 ”[13]安妮‧比瑞尔(Anne Birrell)认为,女娲补天与共工斗颛顼是两个神话[14],笔者倾向于认为这是同一神话所留下的不同版本及说法[15]。 在此神话中,楚文明创世神母女娲或楚国始祖颛顼先王出来救民,修复天地或打败洪水神共工,水害由此结束。

袁柯先生认为,最早的女娲补天故事中没有共工[16]。这种想法也许有道理,在经常爆发洪水的长江中游的楚文明神话中,共工也许到较晚时期才被固定为引起洪水的恶神形象[17]。但同时也不能排除,“昔者共工与颛顼争为帝”的说法,反而源自更古老绝传的历史神话。若与两河流域的神话比较,苏美尔信仰中最原始的创世神恩利尔,在时代更晚的两河流域的神话中,却更多表现为有能力造成洪水的灭世者。而在中国,我们所能看到的女娲救颛顼民的神话记录,都不早于战国、西汉时期,所能看出的共工的神能全都为具有贬义的毁灭作用。在这些记录中,共工都被视为洪水恶神,这种情况颇似两河流域,其创世神恩利尔在后世被贬为灭世者。不过,共工原本是否有类似于恩利尔作为创世大神的其他原型神能,已不得而知。

由于在楚人的信仰谱系中,有这样一位洪水恶神共工,故在描述历来的洪水时,楚人均会提到共工。如《淮南子‧本经》载:“舜之时,共工振滔洪水,以薄空桑,龙门未开,吕梁未发,江、淮通流,四海溟涬,民皆上丘陵,赴树木。舜乃使禹疏三江五湖,辟伊阙,导廛、涧,平通沟陆,流注东海。鸿水漏,九州干,万民皆宁其性。是以称尧、舜以为圣。”[18]

虽然前文笔者所引有关共工的叙述都出自同一文献《淮南子》,但是在描述共工斗颛顼引发洪水时,是由女娲来救其民,这是一种神来救人的叙事;而在描述舜克服洪水的做法时,却并不包含超越性的神奇力量,只是王派遣官来疏通河道。女娲和颛顼故事中的洪水是人无法治理的天水;而对舜和禹治水所作的描绘,却更像是在庙权国家中,为组织共同治水事业,而使用了宣布庙令的语言:使、疏、辟、导、平通、流注,其实际内容也指向疏通河渠的水利工程。当然,在宣布庙令时,往往也会提到相关的神灵,包括前引作为洪水神的共工。

洪水神与治水神虽然具有相关性,但其原型及现实基础并不可等同视之。创造及传言这些神话的古文明先民,因生活在经常爆发洪水的地区,在他们信仰的神灵中慢慢形成了洪水神对象,所以在与洪水有关的纪录里会提及他,包括以愤怒的洪水恶神形象(如前文提及的共工)来表达实际发生的大汛事件。

另一方面,在经常面临大汛的文化中,也会形成治水英雄的形象。由于洪水爆发不是人为造成的事情,所以洪水神灵的形象背后或原型,应该就是洪水这种自然现象而不是任何真实存在过的历史人物。但是,与之形成对照的是,治水英雄却往往具有历史原型。生活在经常要面对大汛地区的人们,经常努力治水以保护自己的领土,治水之事是人之功;所以,治水英雄原本应该具有人的本质。如在《淮南子‧本经》的纪录中,在舜组织的治水工程中,负责疏通河渠的臣属是在历史传说中后来建立了夏王国的禹。甚至将他神化为治水神,也因此在全国各地到处可见禹迹禹事和禹庙,以及各种纪念活动与仪式。但在颛顼洪水、女娲补天的故事,却不会出现大禹这样的人格化的“治水神”。个中原因,只能说明前者才是洪水灭世的范型神话,是具有人本质的治水英雄所无法治理的天降水患。这种天灾,最后只有创世神母女娲出来才能救天地、万物和颛民。

换言之,因基于《史记》的传统将“夏”定义为整个天下的第一王朝,所以夏禹的身份被加以神化,甚至成为治水神的范型。这一现象或许使现代人将大禹治水故事视为中国传统里唯一的大洪水传说,并将其与不同文化常有的洪水灭世而再生的范型故事相提并论。但实际上,在楚文明的传统中,有另一种神话,虽然保存不完整,但却符合创世洪水的神话范型,其所描述的时代也远早于夏王国。文献对照分析使我们理解,女娲补天故事才符合让世界重生的神话范型。女娲在楚古文明信仰中是创世神母,在天空破裂及天水注满大地时,创世神母来修补天,以救天地万生。

女娲神曾经分天地、疏山川,但后来大洪水毁灭她原本创造的世界,又因此补天而停止大洪水,重新使天地复苏。笔者赞成安妮‧比瑞尔对此故事的解释:“为了理解这种宇宙性灾难的涵义,必须首先想象神话叙事所隐含的世界意图:在创世之初,原始物质被分离,浮轻的元素上升构成天,沉重的元素下降构成地……在女娲面对洪水的神话中,世界崩溃,从而终止天与地的分离,这标志着宇宙退化,回归于原始混沌。”[19]《淮南子‧原道》言:“昔共工之力,触不周之山,使地东南倾”,大水患造 成天地巨大变动,在女娲补天后,也无法完全恢复原貌,天水灾患后的天地已不是女娲原创的天地。 《淮南子‧天文》这样描述水患后的天地样貌: “天倾西北,故日月星辰移焉; 地不满东南,故水潦尘埃归焉。 ”[20]

《楚帛书》提供另一种神话纪录,描述女娲原创世界和共工大患之后的年岁历之差异:“……女皇,是生子四□(神),是襄天 ( 地),是各参 … …共攻(工)夸步十日, 四寺(时)□□,□(四)神则闰,四□(时)毋思; 百神风雨,晨祎乱乍(作),乃逆日月,以 (传)相毋思。 ”笔者赞成冯时先 生对此所做考释: 女娲生四时之神(二分二至),成天地[21],启动万物造化等……天地交往,岁月稳定,可是共工出来而步历过大跨十日了,造成日月周年的周期不一致(阴历年比阳历年短十日),四时失序。 为解决灾祸,女娲四子设置闰月,以调理四时,四时不悲伤、不忧虑[22]。 不过共工又引起大水患,造成日月星辰无常,晨暮、朔晦失序,女娲四子又出来接日月,调理他们相转正常。 [23]也就是说,虽然女娲所生四时之神克服共工洪水神所造成的毁灭,但是新的天地宇宙及年岁与原创时已然不同。

在中国神 史中,虽然在颛顼洪水之前也有世界,有伏羲、神农、燧人等远古英雄组织的社会,但是,在洪水之后,天地、万物和人类社会都重新复苏,历史是从洪水之后重新开始计算的。 因此,笔者认为,楚文明女娲补天神话与苏美尔文明大洪水神话的结构颇为接近,都是在表达创世、毁灭、救世而再生的过程; 只是在女娲神话中,原创与再创世界者为同一个创世神,而在苏美尔传统中则有两位创世神。 苏美尔创世老神恩利尔决定把世界在洪水中毁灭; 而下一代神,即水神恩基,从恩利尔的洪水中挽救世界,从原始水中重新创造大地和人类,让人们生活在大地上,教他们耕地和安排灌溉[24]。 不过,在闪族神话中,创世神雅威(Yahweh)既是肇启洪水的灭世神,又是救世神,而挪亚(Noah)则是洪水毁灭世界后人类重新出生的始祖、一切民族衍 生者,犹如苏美尔的恩基神教人耕地、酿酒以及各种手工。楚文明的女娲神话也有“颛民”一词,可以与挪亚之民相比。

颛顼传说 纪录虽然颇为零碎,但也留下了有关颛顼进行神庙改革的说法(即绝地天通),且在此改革基础上建立了庙权统治制度,从而组织领土相对广的国家。 虽然在后来《史记》所建立的传统中,将“夏”定义为整个天下的第一王朝,从而降低了颛顼的重要性。 但是,现在考古证据表明,夏很明显并不代表最初的古国组织体系,在夏之前很早的时代就已有原生的早期国家体系存在。 笔者认为,如果将迄今所留下的颛顼故事整合起来分析,这一套叙事可能指涉着中国最早的原生国家的神话化历史。 其情形犹如苏美尔恩基神话背后,隐藏了以埃里都为中心的神权古国的建立这样的历史背景。 不过,从颛顼发动的宗教改革属性判断,其所代表的国家规模远比埃里都神权国家要大得多,发展阶段可能也更进步。 当时确实应该已出现一种此前从未曾有过的创造性的人类组织体系,涉及到创新的历法、创新的神庙制度、创新的“颛民”社会。 是故,女娲补天神话从灭绝性的洪水开始来描述这种“世界重构”,以“颛 民 ”为“世界”,犹如闪族神话中以挪亚后裔为世界。 而且,洪水后重构的世界与此前已经不同,因为已俨然步入全新的国家化时代。

总而言之,女娲补天故事包含以下洪水神话的范型要点: (一)女娲在远古以前已创世,但是因为诸神、人酋等势力互斗,造成天有裂,天水不停而充满大地这种灭世情景; (二)创世神母女娲再来救世,并重新安排天地的时空和规律; (三)洪水后的新世界与老世界有根本性的差异,天地、日月、年岁、万生、人类都已不是原创的性质; (四)女娲并没有拯救所有的人类,而只是选择颛顼后裔“颛民”,让他们在新的天地重新繁殖,以创生新的人类; (五)在洪水后复生的世界中,颛顼成为第一个王,建立世界第一国。 当然,中国天水灭世、女娲补天神话与西亚、印度等地区大洪水神话有所不同,这是各地依靠本土文化基础,创造并传说不完全相同的神话结构,但从中都可以演绎出上述灭世而再生的范型要素。

中国载入古文献的传统中,只见这一个神话,才表现出灭世洪水及世界复生重构的范型。 至于其他描述后世水患的先秦传说,虽然会提及洪水神,但整体描述的内容却并不像创世洪水的神话范型。 无论是尧、舜、鲧或最有名的大禹治水故事,实际上都不符合各地所见洪水神话范型。 更准确地表达,女娲补天之外的其它洪水神话,叙述洪水故事的重点,并不在于洪水的灭绝性和神奇复生,而在于人类英雄用不同的人工方法来控制大水、恢复农田,并无灭绝之事,并无宇宙性的变化。 而且在传说记载中,不仅是只有禹这个大英雄才治水,洪水爆发是从尧时代以来就有的常态,经常爆 发的季节性洪水破坏城和田;所在社会曾多次组织治水工程,并不是只有大禹那一场洪水及治水才被记载入神话。

三、夏禹之前尧舜三苗时期的水患和治水传说的纪录索隐

(一)古神庙文献碎片:鲧治水神话剖析

虽然在传世纪录中,每当提及治水之事,经常会联系到治水英雄大禹,并描绘其所具有的超越性神力,但这并不足以否定其历史性。中国神话中,成汤、帝辛、周文王、周武王、周穆王、周幽王、管仲、秦穆公、汉高祖、汉武帝、关羽、梁武帝、唐玄宗等等很多历史人物在后期记忆中也成为神仙、圣王英雄或昏庸暴君,作为崇拜的或反面的对象,虽在神话中描述他们具有超越性的表现,但同时也不能因此而否定历史上确实存在这些人。同理,我们亦不能象疑古学者那样,仅仅以传说中大禹被神格化作为依据,而否定曾经有这种历史人物。

不过,前引《淮南子‧本经》关于舜帝时候治水的事情,与“大禹治水”大告成功的故事,并不是同一件事,这是“大禹治水”之前的另一场治水。这一点与女娲补天或各地所传世界大洪水的故事很不一样,世界大洪水是一次性发生的伟大灾害与世界的再生,而不是人们长期管理水的纪录。但是,在有关大禹治水这一传说之不同版本的描述中,曾经在尧帝和舜帝时代都发生了多场持久重复的浩大洪水。在此过程中,尧舜都尽力治水,其中也包括治水英雄鲧用堵的办法治水而失败;后来从鲧死后的变形体中通过神生方式诞生的禹,改用疏的方式,通过艰辛而持久的努力,最终治服洪水。

一般来说,大洪水是一种突发性的异常灾害,但是,所有文献记载中只言片语的描述表明,尧舜禹时期的“洪水”更像是水位长年持续升高所引发,是年年汛季,水量超过人们原有排水设施所能承受的范围,因此经常造成水患。传说中,鲧、舜、禹先后都治水,也都很努力,但这三位英雄的命运却不同。

古籍描述鲧治水时,高水位长年不退,严重威胁到人们的生产与生活。在此情况下,鲧数次被推举为治水负责人,采取筑堤防水的方式,但奈何此时洪水正酣而治水失败。《尚书‧尧典》云:“九载,绩用弗成”又云:“‘咨!四岳,汤汤洪水方割,荡荡怀山襄陵,浩浩滔天。下民其咨,有能俾乂?’佥曰:‘于!鲧哉。’”《史记‧五帝本纪》亦载:“尧又曰:‘嗟,四岳,汤汤洪水滔天,浩浩怀山襄陵,下民其忧,有能使治者?’皆曰鲧可。尧曰:‘鲧负命毁族,不可。’岳曰:‘异哉,试不可用而已。’尧于是听岳用鲧。九岁,功用不成。”[25]在此情况下,根据《淮南子‧修务》和其它诸古籍载,尧“殛鲧于羽山”[26]。

鲧治水失败,被杀而身死的原因,并不在于他不努力。根据《山海经‧海内经》之纪录将其归罪于“窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。”仔细看这种纪录,实际上是在描述并否定一种具体的治水做法,所以我们或许可以推想,这隐约反映出人们对这种以土筑城治水方式的失望和愤怒。《吕氏春秋‧审分览‧君守》言:“奚仲作车,苍颉作书,后稷作稼,皋陶作刑,昆吾作陶,夏鲧作城,此六人者所作当矣”,描述作城是鲧的伟大功劳。但是,筑城只能保命保家,若田园被淹,无法正常生产而使生存根基被动摇。这种以土城、堤坝保卫家园的方法,可能是当地人们以往所用之古法。但因当时所谓“洪水”,是长年持续的大范围内水位升高事件,筑坝护城已无法达到目标,故鲧之失败,是用古法治水的失败。《山海经‧海内经》续言:“帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹。帝乃命禹卒布土以定九州。”表达鲧失败后被杀而化身成禹,重新换做法,使得治水成功。[27]《论语‧泰伯》更详细记录了夏禹治水的办法:“恶衣服,而致美乎黻冕;卑宫室,而尽力乎沟洫。”[28]利用“沟洫” 以治水,即多开辟农田间的水道。沟洫既有灌溉作用,亦可排尽积水以平治水土[29]。

安妮‧比瑞尔认为,尧杀鲧的故事隐示洪水与犯罪的关联。[30]但以笔者浅见,这种并非远古的故事,未必符合用神话的典范来理解。鲧的“罪”只在于其治水做法不符合实际所需,他并无道德上的罪,尤其是在神话中,禹这位大英雄居然是鲧之复生。文献留下了很具体的关于治水设施的描述。世界上哪会有讨论人工技术准确性的创世神话?创世神话神哪有不用超越性神力(譬如“补天”),而用修城筑坝或开沟洫这种人世间的劳动去解除洪水的破坏力?所以,上述记载更像是人世间的事情,是有关原本就具有人之本质的英雄的描述,只不过被加上神格化的包装。

笔者认为,文献中所留下的有关鲧治水的蛛丝马迹,最初可能源自神庙档案,即在后来出土及传世文献中被称为“册”、“典”和盟书之类的文字纪录。这些档案离不开信仰的形象以及用作“祭册”的功能,但其具体的内容却基于社会生活,故虽然是用信仰礼仪的语言在表达,却依然能够看出社会中的事情[31]。我们不应忘记,在各地上古文明中,国家神庙是最主要的社会组织机构,国家公共工程由庙会安排,并经过公共祭礼活动来坚定。尧派鲧治水的内在意义,乃不仅是在表达由鲧来负责公共治水工程的协调和安排,亦在表达他负责相关祭礼活动,负责祈祷崇高对象以安宁洪水。

进一步观察,尧杀鲧的事情,更有可能是当时社会普遍存在的献巫之礼,即负责治水的祭司鲧的任务失败,因此被牺牲而献给神,以祈祷加强治水的力量,克服水患。从甲骨文留下的纪录可知,献巫之后人们又反过来祭祀他[32]。有关鲧的神话恰好也表达,被杀死的鲧成为神兽崇拜对象,他入羽渊,三岁不腐,而自鲧腹生禹。《山海经‧海内经》郭璞注引《开筮》云:“鲧死三岁不腐。”《天问》曰:“焉有虬龙,负熊以游?”。《左传‧昭公七年》载:“昔尧殛鲧于羽山,其神化为黄熊,以入于羽渊,实为夏郊,三代祀之。”唐代陆德明《左传释文》:“熊一作能,三足鳖也”。《尔雅‧释鱼》:“鳖三足,能。”[33]可见,鲧并不是被判罪而否定的对象,反而是受恭敬的治水神。根据神话,鲧在水下界化生成禹以通天[34],同时把自己治水的神力传给他化生的儿子。[35]《礼记‧祭法》:“鲧鄣洪水而殛死,禹能修鲧之功。”[36]文献所述全面使用了神话形象的语言,但是所表达的意义并不是英雄犯罪而致大神愤怒爆发洪水,相反地,这些神话都是在描述如何长期累积克服大水的能力。

根据《山海经‧海内经》所载,尧帝特别选择火神祝融,命他杀鲧。笔者推论,此种描述更加突出献巫礼的内在意义:火与水为相对元素,若处于均衡的状态才为吉,这种观念在甲骨文祭祀辞中已可以看到[37]。火神祝融杀鲧的意思与此一致:在公共祭礼上,鲧被献给火庙的庙主,此举旨在加强祈祷用火的力量来克服当时大洪水的施力。(此类五行相生相克的观念出现在更晚的文献中,其也影响到女娲补天的故事,如在司马贞《三皇本纪》中,共工与颛顼的争斗被改写成共工水神与祝融火神的互斗[38])。所以,这些神话,都是基于以庙为统治机构的社会所留下的传说,在两、三千年以后的战国汉唐时代文字纪录中,还残存和保留了神权时代的表达方式。

《楚辞‧天问》曰:“不任汩鸿,师何以尚之?……鸱龟曳衔,鲧何听焉?顺欲成功,帝何刑焉?永遏在羽山,夫何三年不施?伯禹愎鲧,夫何以变化?纂就前绪,遂成考功?”[39]这是生活在约二千多年以后,早已远离当时信仰与神权意识形态的屈原,已不能接受杀鲧之事的原委,故而在叙事的同时,为其实无罪的鲧所受之冤屈鸣不平。

总而言之,鲧的故事,虽然也描述洪水,却不宜将其与灭世大洪水这一类范型神话混为一谈。文献所留下的有关该故事的碎片记录,最初应该是源自当时神庙的档案,虽然使用了祈神、念咒的神秘语言,但却隐显当时的社会活动,即因年年面对高水位对农田造成的破坏,而需要安排治水设施,亦需组织大型祭祀活动,同时也引起一些社会紧张,包括各神庙之间神权的互斗。在这种情况下,负责水神的祭司鲧被推举出来领导治水,但他以传统的筑城堤的方法来治水,由于当时所谓洪水实乃常年水位升高,他的做法并未有效减轻洪水对家园造成的威胁。鲧因此被献祭,被杀死后却又成为人们的崇拜对象。

(二)虞舜水患及治水记录

据文献所述,洪水持续发作很久,尧舜都面临之。这一特点显然也不符合世界大洪水神话范型,因为后者皆属一次性发生的大事件。有关舜治水的故事,《孟子‧滕文公上》云:“当尧之时,天下犹未平;洪水横流,泛滥于天下;草木畅茂,禽兽繁殖,五谷不登;禽兽逼人,兽蹄鸟迹之道,交于中国。尧独忧之,举舜而敷治焉。舜使益掌火,益烈山泽而焚之,禽兽逃匿。”[40]

依这段话的描述,尧时命舜治水,采取的措施却不是治水,而是放火烧山。这可能也是以火克水的祭礼活动。不过同时从所采取的措施来看,是文献记载水位虽有上升,但似乎还没有发展到威胁人们生产生活的地步;高温湿润气候使草木茂盛、野兽横行,所采取的对策之目标亦仅限于此。换言之,虽然在多年时间里,洪水常常发作造成社会不稳,常常需要面对洪水而治水,但却还没有达到造成社会全面崩溃和人类灭亡惨祸的地步。

(三)三苗时代洪水持续发作但疏于治水

在《史记》所编正统英雄神史中,把不同的历史英雄合为一家,把大禹描述为舜的臣属。这是世界各地正统古史通见的修辞方法。但若从另一个角度思考,如果大禹臣于舜,为什么文献没有描述他如何传承舜帝?又假如大禹直接统治在舜之后,为什么他就位的时候天下混乱,需要“征三苗”而重新建国?尧、舜、禹都是正面大英雄,舜帝统治所留下的天下不应该像大禹所接受的那么混乱。前文也显明,据文献纪录,舜帝时代虽然常常需要加强治水,但却仍能控制住,没有造成农田荒芜、社会崩溃。如何理解此间矛盾?

新石器时代直至青铜早期,山地猎民和平原农民有着广泛而影响深远的互动历史。[41]依照当时族群互动大背景,笔者推测,所谓“三苗”是低地农耕社会对周围某一些山地猎民的泛称。当代人类学家对东南亚及华南山地和低地社会的研究表明,山地游猎或游耕社会与低地农耕社会存在共生关系;前者由山地猎民及逃避低地国家统治的农民进山而形成,其社会结构不稳定,经常在平等与阶层之间做周期性震动,其所需要的一些关键经济资源依靠低地社会供给,所以经常有内在动力下山抢夺或进行和平交换。[42]相应地,农民与猎民的互动,既有和平共处,亦有战争与征伐。由于和平交易属于日常生活背景,不属于英雄大事,所以很少会被列入传说中,古代人只会记载国家大事,因此文献也多次提到所谓“三苗之乱”,应该是指曾有数个生活在农耕国家周围的山地猎民族群,多次下山侵扰农耕社会,甚至一度占领和夺取了农耕国家政权,造成农耕社会系统性混乱。

根据文献所表达,大禹有两个大贡献:第一是治水,第二是征服三苗并建立夏国。文献中零碎地提及,三苗曾构成长期持续地骚扰和威胁。尧舜都断续面对三苗的攻击,虽然数次击退他们,但同时也付出很大代价,如《书‧舜典》曰:舜“窜三苗于三危。”《淮南子‧修务》:“尧立孝慈仁爱……窜三苗于三危……舜作室……南征三苗”。孔颖达《礼记正义》说明:“言苗民者,有苗,九黎之后。颛顼代少昊,诛九黎,分流其子孙,为居于西裔者三苗。至高辛之衰,又复九黎之恶。尧兴,又诛之。尧末,又在朝。舜时,又窜之。后王深恶此族三生凶恶。”[43]也就是说,颛顼常讨伐九黎,最终征诛;但在尧舜时与九黎同类的三苗又起来攻击,尧舜多次“窜三苗”,但却没办法全面打败他们。导致最后,根据《竹书纪年》所留下来的历史纪录的碎片,三苗还是成为了统治者,以致于禹时还得继续面对三苗。童书业曾论证,禹之有天下乃由于征有苗,三苗曾与夏、商一样为“王”。[44]也就是说,在尧舜统治和夏禹新兴国家之间,还曾存在过三苗施政的时代。

关于三苗施政,《竹书纪年》留下的描述如下:“《汲冢纪年》曰:‘三苗将亡,天雨血,夏有冰,地坼及泉,青龙生于庙,日夜出,昼日不出。’”《墨子‧非攻下》亦有接近的记录:“昔者三苗大乱,天命殛之。日妖宵出,雨血三朝,龙生于庙,犬哭乎市,夏冰,地坼及泉,五谷变化,民乃大振。高阳乃命玄宫,禹亲把天之瑞令,以征有苗。”[45]《竹书》的只言片语亦使我们理解《史记》所代表的正统英雄史所隐藏或有意忽略的黑暗时期,即在尧舜与禹夏之间,曾有过一个被人诟病的三苗政权。世界其它古文明都曾经历过这种情况,如两河流域曾由古提(Guti)和噜噜咇(Lullubi)等山地族群统治。

笔者认为,三苗的“三朝”应不是很短的几年混乱而已,而是较长的历史阶段,否则大禹的功劳在当时人的眼目中不会那么大,在后人的记忆中也不会被这样神格化。笔者判断,三苗之三朝统治的时间,或许跟历史上一般王室的情况差不多一样长久,即或不精确推理,大约有200~300年左右。所以,从大约西元前第20世纪建立夏王国向前预算,三苗统治年代应落在距今4300-4000年间。巧合的是,三苗统治的时代,也恰与古提和噜噜咇等山地族群统治两河流域的时代大体相当。后来由乌鲁克的乌图赫加尔(Utu-hengal)和乌尔第三王朝创始人乌尔那木(Ur-namu),大约在与大禹同一时代略早些(大约发生于公元前22世纪末)打败古提,重新疏通沟渠、修理灌溉系统,统一了政权。这或许也可谓世界史“轴心世纪”的表现之一。

文献中没有三苗时期的任何治水纪录,但有关于其时自然环境的描述,如:“天雨血,夏有冰,地坼及泉”,可以理解到此时气候条件变得过于异常。是为天灾,同时亦为人祸。由于三苗统治者源自猎民,对大型农业社会的管理经验严重不足,也不重视,这使其施政严重背离了农业社会的基本要求。譬如,三苗政权的行事节奏不象农业社会那样严格依循农时和遵守农业历法,甚至篡改农业历法,导致“日妖宵出”、“雨血三朝”、“夏冰”[46]等天地农时紊乱现象(文献中一贯地表达了将这种异常天象与极端气候归罪为三苗人祸的态度)。又如,他们也不象农业社会那样了解水土,不能组织灌溉工程的修缮与维护,导致沟渠堵塞、灌溉破坏、农田荒芜,“地坼及泉,五谷变化”。三苗政权还背离农业社会结群与整合的内在规律,他们彼此间互斗、掠夺、耗尽资源,导致社会功能紊乱,“龙生于庙,犬哭乎市”,将原来秩序良好的尧舜农耕国家弄得混乱不堪。

因此,可以推想,大禹治水的核心贡献,不是因为当时洪水最大而使其治水功绩最高,而是因为社会混乱和水利工程经年失修,到大禹打败三苗并重建农耕国家与社会时,需要组织的工程变得特别浩大,需要重新恢复农田,恢复正常的社会生活。这不像昔日尧舜面临洪水而按时修田坝的情况。因此在当时历史背景下,大禹所做的事被视为功勋特别卓著,这也是他在后裔的眼目中被视为大英雄的主要原因。

四、夏禹:治水神的历史化或历史英雄的神话化

(一)创世洪水故事与大禹治水故事的差异性

也就是说,大禹治水的背景是,曾经从尧舜以来发生了多场持久重复的浩大洪水。在此过程中,尧舜都尽力组织治水之工,最后大禹放弃用堵的办法治水而改用疏的办法,“尽力乎沟洫”;这样不是依靠超越性的神力,《史记‧夏本纪》表达:他“劳身焦思,居外十三年,过家门不敢入”[47],也就是通过艰辛而持久的努力,最终治服洪水,解决洪水所造成的破坏,恢复灌溉及田地,安排农田;在此基础上考察测量土地,划分“九州”, 打败三苗,重新建国而成为建国王。后由其子启继承,建立了基于父子传承关系的夏王室。

关于夏王国的政权体制,郭店楚墓出土《唐虞之道》有言:“唐虞之道,禅而不传。尧舜之王,利天下而弗利也。禅而不传,圣之盛也。”[48]《孟子·万章上》亦言:“孔子曰:‘唐、虞禅,夏后、殷、周继。’”[49]这些文献均描述,从夏王国开始,政权已固定基于父子继承关系。虽然这是统治结构的大改革,也是世界上很多古文明都曾经经历过的国家重组事件,却不是国家社会最初创造时的情形,更加不是那种“世界大洪水”的范型故事所叙述的人类毁灭而再生的大事件。

虽然在中国传统中,均认为大禹治水有其真实的历史背景,[50]但在近百年的学术讨论中,不乏有学者质疑其历史真实性。首先发起质疑者为古史辨派。顾颉刚认为禹原本是中国南方民族中的神话人物,在西周以来的典籍中先后经历了先天神后人王的转化。[51]大体在同时,马伯乐(Henri Maspero)也认为有关尧舜禹的历史记载,是上古创造的神话被历史化的结果,并用“神论”(Euhemerization)这一术语表达中国古代作者将神话历史化。[52]茅盾(沈德鸿)亦于同一年指出,中国缺少系统神话的原因之一在于神话被历史化。[53]此后,这种论调成为大部分研究者进行研究的基础和前提。[54]如杨宽、丁山等致力于分析和解构掉上古传说中的历史因素,而将其皆指认为神话。[55]

笔者认为,首先,“神论” 或“神话历史化”说法忽略了大禹治水传说与前述洪水范型神话之间的关键差异,包括中国神话中因天柱折毁的洪水神话与大禹治水故事的差异性。前文我们已陆续提出多项差异,以证明大禹治水故事并不是范型的洪水神话,而更似有史实素地的历史传说,且在后人眼目中被英雄化及神奇化。这里继续将洪水范型神话与大禹治水故事的七项基础性差异系统总结如下:

第一,在世界洪水范型故事中,先会解释有何种大罪引起洪水,如普遍性洪水神话多强调世界的混杂、人类堕落的罪恶等引起洪水的行为。女娲洪水故事虽然很不完整,但还是有一些版本提及互相竞争政权的罪(如“共工与颛顼争为帝”),用以说明世界毁灭的原因。而大禹治水传说的各种叙事中,几乎都不提及是什么原因引发了洪水,重点却在于讲述人类如何在其英雄大禹的带领下,与自然灾害相抗争并取得胜利。

第二,毁灭世界的大洪水是人不可治理的天灾,只能接受和期待被神救命,最后有创世神出来用超越性的神力方法来解决,如女娲补天等。而大禹故事的重点是在用人工办法来治水,治水方法并无任何神秘性,只是组织疏通河渠的大型工程,而安排这些工程的人,很自然地成为人界的统治者。

第三,在洪水毁灭世界的范型神话中,洪水之后的天地、人类与洪水之前相比,这是两个截然不同的世界。在洪水灭世后,有新天地、万物、人类的重生。如在女娲的故事中,女娲神曾经分天与地,但大洪水毁灭原来由她创造的世界,天灾后由女娲重新恢复的天地跟原创有所不同,需要重新合理化年岁秩序。而在禹治水传说中,洪水前与洪水后的世界是一个连续而自然进化的过程。

第四,在世界洪水范型故事中,虽然洪水之前有世界,也有人类,但因被毁灭,洪水后人类历史重新开始,需要重新教人耕作、手工及社会秩序。而大禹并没有教人任何技术,都从尧舜或更早的时代传下来,并不需要重新示范和教训。

第五,在世界洪水范型故事中,洪水后所有的人均是少数未灭亡人的后裔,比如,都是挪亚后裔,或古印度毘婆斯婆多‧摩奴后裔,或苗族、阿美族、其他亚太族的一对兄妹后裔等。在留下来的过于碎屑的女娲神话中,也有“颛民”一词,表达女娲救了颛顼的人们,虽然若单纯从文本理解,未必能直接将“颛民”理解为颛顼的后裔,或也可将其读为颛顼所统治的民众。不过,屈原《离骚》第一句话言:“帝高阳之苗裔兮”,《史记‧楚世家》第一句话亦如此:“楚之先祖出自帝颛顼高阳”[56],都表达楚文明把颛顼崇拜为始祖,所以不排除原来在女娲补天的神话中,“颛民”即楚民,也是颛顼的后裔。而在大禹治水故事中,大禹之前早已有不同的族群,族群之间已发生过贸易、冲突、战争等,洪水爆发以后并没有灭掉原来的族群。尧舜禹时期的洪水,虽然对人们造成不便,但人类生活仍在继续。洪水之后的大禹时期,依然有不同的族群存在,大禹并没有因为重新繁殖人类而被崇拜为新人类的始祖。詹姆斯‧弗雷泽就是从这个角度否定将大禹治水故事理解为大洪水的范型神话,他早已注意到禹治水故事的不同,因而并未将其归入到作为他演讲主题的普遍性洪水神话中。[57]

第六,若从人类开始建立国家的问题来思考,《圣经》中挪亚的故事被记入《创世纪》,这是有国家之前的神史。在其他大文明所留下世界洪水的故事中,其经常涉及到神权国家的原创,包括古印度摩奴为世界第一个王;苏美尔恩基洪水故事意味着建立其神庙的埃里都成为神权中心,可以算是苏美尔历史中最早的国家性的组织;女娲补天后,颛顼建立大国家,在楚古文明中,这可能也算是最早的国家性质的组织。虽然有些学者认为,大禹治水传说所讲述的是有关文明和国家起源的故事[58],但大禹的神话并未描述首次组织神权国家。在大禹把领土划分九州之前,早已有舜划分十二州之说,如《史记‧五本纪》曰:舜帝“肇十有二州,决川。”[59]只是因为在汉代,《禹贡》成为大一统帝国意识形态的标准,舜帝的十二州在新帝国的大一统传统中不再使用。但若从历史角度来说,国家重组、王室重设,经常会重新划分领土,重新安排州县,所以,从十二州改成九州,并没有原创的意义,因此文献经常表达,大禹继承尧舜之道。《竹书纪年》等文献表达,尧、舜等正常有德性的统治之后,三苗族群来占领而统治“三朝”,导致全国混乱无德;大禹驱逐三苗、平治水土而重新统一王国[60]。虽然禹赶走外来占领者,变更政权制度,但这并不是首次创造国家而只是恢复原有农耕国家的故事。更不用说,迄今考古资料也证明,在夏时代之前一千余年的历史中,早已有几个发达的文明、城邦和中小国家性质的社会。[61]因此大禹治水的故事与其他文明国家起源的创世洪水信仰亦不相同。

第七,世界性洪水是一次性发生的庞大天灾。而夏禹所治的水并不是一次性的庞大洪水,而是持续几百年的多次发作的洪水以及治水的行为。在尧、舜、三苗、大禹的传说中,不仅仅只有后者才努力治水,在他之前还有舜、鲧等,都在做这种工作,只是大禹之后不再有那么严重的洪水和治水的需求。所以,这种描述似乎更像是历史上真实发生过的长期的洪水灾害,只是到了建立夏王国之后水位慢慢下降,洪水的破坏力变弱。

既然有那么多的不同,夏禹治水的故事难道可以继续归类为世界大洪水的神话?另一方面,如果我们偏向于接受大禹治水神话有基于实际历史的素地,那么,就还需要进一步讨论据传为禹所开启和建立的夏王国的历史属性。

(二)夏王国的历史性问题

欧美学界不仅普遍将大禹治水视为无历史素地的神话,也从根本上否定夏王国存在的可能性。如艾兰(Sarah Allan)认为,商以前的历史都是商代神话在后世系统化的结果和衍化形式,夏与商之间有一种神话性对应关系,所谓“夏”只是商的镜像和倒影,代表了神话性祖先的“很久以前”, 只有到周时才把它变成历史。[62] 若依艾兰观点推论,夏商王室应该有相似的起源神话,但文献记载却并不是这样。文献清楚地表达商王室由玄鸟神生,商并无类似于夏的治水神话,这说明夏和商建国故事之间有实质性的差异,不能将夏视为商或周之神史的镜像。

如前文所述,虽然有种种论述上的矛盾,却仍不影响欧美现代汉学传统及部分中国疑古学派学者一以贯之地否定商周以前的历史纪录,都将其视为“神话的历史化”假貌(pseudohistorical)。不过,在中国学界同时也存有相反的看法,即将文献所记载都视为实际“历史的神话化”,从而在根本上否定神话历史化现象。[63]对此,笔者赞同袁珂曾经提出的更精确的想法:在中国古籍中,历史化的神话与神话化的历史并存[64]。

首先,笔者认为,既使将文献中大禹治水传说定义为“神话”,也并不等于需要否定其有“史实”的素地。我们所能看到的古史传说,都有神话色彩,但这并不意味着,其皆凭空而来。被现今学界归类为史实的“历史”或归类为“神话”的文本或叙事,实际上都同时包含了神话历史化与历史神话化两种过程的遗留。这两种过程形成的叙事,实不实、非不非,一方面可以看到共同的结构,以及超现实和超自然的因素和范型;另一方面,也可以观察到实际历史和人群经验的因素。

在汉代以前的典籍中并没有见到一个系统而完整的历史叙述底本;同时众所周知的是,中国也没有一个完整的神话系统[65]。根据高本汉的论述,先秦文献纪录者更多从事将历史神话化的工作,而汉代史者则有将先秦神话历史化的嫌疑。[66]此言属实,不过,将历史神话化的过程更为漫长,在战国之前很久就已开始了,到了战国时期,部分历史人物在文化记忆中被英雄化,而其余的人物被忘掉。[67]而自西周末年以降,史学自觉意识萌生,当时的文人有意识地对古史传说和神话进行加工、改造与整合,开始了神话历史化的进程。[68]特别是到了秦汉时代这一工作被系统地展开。当时的史家或记录者在诸如“五行说”、帝国意识形态等特定目标的引导下,对当时留下的少量传说碎片和神话故事,通过袭用、缀合、转换、嫁接甚至虚构的手法,创造出新的系统化的“帝国一元神史”[69]。此类历史叙事,由太史公和其他史官为国家服务而撰录,深刻隐藏着纪录所处的秦汉时代的目标、意识形态和理想色彩。[70]由于先秦时普遍采用竹简、木简等载体,在温润气候中无法保存而使我们很难得见到。因此,我们所能看到的古史传说,大多只有秦汉时代留下的版本,它们大多早已经过历史神话化和神话历史化的多种改编,而带有秦汉以来的记录均有的浓厚的帝国建构历史的色彩。

在汉帝国意识形态中,将历史传说及神话合编成一套中央政权英雄主干时,夏王国被塑造为天下唯一王朝,这连带也影响大禹的神话形象再造过程。从历史的角度看,我们显然不能以“天下王朝”这种后世的概念来讨论夏王国(现有考古研究也表明当时同时存在很多不同的国家),但也不宜因此而采取另一种极端的态度,即不宜全面否定夏王国曾经存在的可能性。尤其是从甲骨文被发现以来,出土文献也都留下了不少有关夏历史的影子。[71]

换句话说,大禹治水故事,虽蕴含着很多神奇英雄的描述,但这不能否定其有历史素地。不能因为后世人将自己的历史神格化,夏王国的建国王也被英雄化,并在传说中逐渐累积许多超越性的特点,就否定禹是历史人物。夏王国存在的问题亦如此,我们当然不能想当然地认为,昔日有那么神奇的包含天下大地的夏王朝,并不能全面相信司马迁所叙述的夏历史,但也不能因此武断地否定夏的诸多传说有历史素地。

如果承认这些传说有历史素地,则需要进一步考虑其可能的时空背景,才能评估其史实的层面,并从时空维度和直接证据入手,探究大禹治水事件的历史性。

五、总结

笔者认为,中国古文明没有留下完整的神话系统的原因,主要是因为今日能看见的文献记录过于碎片化,难以复原为完整的故事。但实际上,中国古文明曾有很多精致而蕴含深意的神话故事。其中就有洪水灭世的范型神话。女娲补天故事所表达的正是原创的世界因天破裂而降下天水大灾,毁灭天地、年岁和万物,创世神母女娲重新补天,重筑新的天地结构,重新安排年岁周期,拯救颛民,由此颛顼后裔楚人重新繁殖而颛顼成为第一个王。当然,此故事与西亚、印度等地区大洪水神话有所不同,这是各地依靠本土文化基础创造及传说不完全相同的神话结构,但从中都可以演绎上述范型的要点。

在这一神话之外,中国文献中其它有关洪水的记录,都没有灭世而再生的意思,所以都不具有原创国家等世界范型洪水故事的特征。其它关于洪水记录的重点不在于洪水,甚至根本没有奇异的天灾,而是描述长时期内雨量过多、水位过高,故对城和田有损失,而重点放在治水的功劳,且治水方法并不依靠超越性神能,都是组织一般性的人工,通过勤苦劳动来克服水害。

这些治水记录描述鲧、尧、舜、禹时代长期多次辛苦地组织治水工程。虽然描述的语言饱含很多神话化英雄故事的特征,但却仍可以理解到最初的历史素地。其中,尧时鲧治水而被杀的记录,似乎源自神庙档案,鲧具有双重身份,他既是实际组织治水工程的人,同时也是负责这方面祈祷的祭司、巫师。关于杀鲧的记录很像在紧急情况下的献巫事件。不过关于鲧治水失败的原因,文献上有提及治水使用了筑城坝的做法。在当时洪水普遍高涨的情况下,这种方法没办法保护农田。因此后来大禹改用挖沟疏通工程而成功。

根据文献所表达,大禹有两个大的贡献:第一是结束洪水并修复水利,第二是征服三苗并恢复政权,以解决农耕文明从尧舜以来两个最大的困扰。三苗的“三朝”互斗、掠夺、耗尽资源时,水利系统退化,部分农田完全荒芜,使得舜帝原来的十二州混乱。在此历史背景下,大禹所成就之事就属于很大的功勋,这也是他在后裔的眼目中被视为大英雄而被神格化的主要原因。

本文通过跨文化的多种比较,最终证明夏禹治水不是洪水范型神话,而是神话化的历史,有着具体的历史素地。不过,在此素地上,在近两千年传承过程中,后人的想象增加了很多奇异的形像,甚至把夏禹开始崇拜为治水神;之后,到了秦汉,撰编史书时,这些神话重新被历史化了。文献中的神史面貌,便导致今天的现代人把夏禹的故事有时候误解为创世神话的范型,也因此而否定夏王国存在的可能性。但是,既然夏禹治水的故事有历史素地,夏王国的存在确为历史事实,不过因为后期神奇化的成份甚厚,却不宜以为有关夏的纪录都是事实。

主要参考文献

[1]Frazer, James Geoge. “Ancient Stories of a Great Flood.” Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol.46 (1916), pp.231-283. Frazer, James George. “The Great Flood”, in Folk-Lore in the Old Testament, vol.1, London: Macmillan,1918, pp.104-361. Alan Dundes, ed., The Flood Myth, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1988.

[2] 芮逸夫:《苗族的洪水故事与伏羲女娲的传说》(1937),载马昌仪:《中国神话学文论选萃》(上),中国广播电视出版社,1994年,第371-417页;石朝江:《苗族创世神话:洪水故事与兄妹结婚》,《贵州大学学报》2011年11月,第103-111页。

[3]鹿忆鹿:《洪水之神话--以中国南方民族与台湾原住民为中心》,里仁书局,2002年版。

[4]王三义:《试析洪水神话的世界性及其认识价值》,《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》2006年第1期,第97-98页。

[5]谢选骏:《中国神话》浙江教育出版社1989年版,第85页。

[6]William Ryan, Walter Pitman. Noah's Flood. Simon & Schuster, 2000; W.B. Ryan and W.C. Pitman, Noah’s Flood: The New Scientific Discoveries About the Event That Changed History New York: Simon and Schuster, 1999; William Ryan and Walter Pittman. Noah's Flood. — Touchstone Books, pub. by Simon and Schuster, 1998; Ian Wilson. Before the Flood: Understanding the Biblical Flood Story as Recalling a Real-Life Event and How It Changed the Course of Civilization. Orion Books. 2001.

[7]如金家琴、李志华:《从洪水神话中,看出中西哪些同与不同》,《中国社会科学报》2018年1月2日。

[8]Frazer, James George. “The Great Flood”. In Folklore in the Old Testament, vol.1. London: Macmillan, 1918, pp.104-361.

[9] 玄珠:《中国神话研究》(1928)东方文化出版社1971年版,上册,第84-85页。

[10]郭静云:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》上海古籍出版社2016年版,第695页。

[11]郭静云:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》上海古籍出版社2016年版,第619-698页。

[12]汉‧刘安编、何宁撰《淮南子集释》中华书局1998年版,第479-480页。

[13] 汉‧刘安编、何宁撰《淮南子集释》中华书局1998年版,第167、1045页。

[14] Anne Birrell. “The Four Flood Myth Traditions of Classical China”, T'oung Pao, Second Series, Vol. 83, Fasc. 4/5 (1997), pp. 213-259.

[15]在《淮南子‧原道》里高辛帝喾取代颛顼:“与高辛争为帝,遂潜于渊,宗族残灭,继嗣绝祀”,也是神话传中的异文,也许代表为商王室重编神史的碎片。参汉‧刘安编、何宁撰:《淮南子集释》中华书局1998年版,第44-45页。

[16] 袁珂:《中国古代神话》华夏出版社2006年版,第51-54页。

[17]李零:《长沙子弹库战国楚帛书研究》中华书局1985年版;饶宗颐:《楚帛书》中华书局1985年版。

[18] 汉‧刘安编、何宁撰《淮南子集释》中华书局1998年版,第578-577页。

[19] Anne Birrell.“The Four Flood Myth Traditions of Classical China”, T'oung Pao, Second Series, Vol. 83, Fasc. 4/5 (1997), pp. 225-226.(笔者中译)

[20]汉‧刘安编、何宁撰《淮南子集释》中华书局1998年版,第167-168页。

[21] 关于读“襄”字为“成”的意思,笔者补充训诂资料《左传‧定公十五年》:“葬定公。雨,不克襄事,礼也。”杜预注:“襄,成也。”晋‧杜预注、唐‧孔颖达等正义:《春秋左传正义》,《十三经注疏》新文丰出版公司2001年版,第2545页。

[22] 关于读“思”字为悲伤、忧虑的意思,笔者补充训诂资料《礼记‧乐记》:“亡国之音哀以思,其民困。”汉‧郑玄注、唐‧孔颖达疏《礼记注疏》,《十三经注疏》新文丰出版公司2001年版,第1657页。

[23] 冯时:《出土古代天文学文献研究》台湾古籍出版有限公司2001年版,第10-45页。

[24] Kramer, Samuel Noah. History Begins at Sumer. [1944] Repr.: University of Pennsylvania Press, 1981; Kramer, Samuel Noah. Sumerian Mythology: Study of Spiritual and Literary Achievement in the Third Millennium B.C. [1959] Repr.: New York: Harper Torchbooks, 1961.

[25]汉‧孔安国传、唐‧孔颖达等正义《尚书正义》,《十三经注疏》新文丰出版公司2001年版,第65页;汉‧司马迁撰、泷川龟太郎会注考证《史记会注考证》大安出版社1998年版,第26页。

[26]汉‧刘安编、何宁撰《淮南子集释》中华书局1998年版,第1313页。

[27] 西晋‧郭璞注,袁珂点校:《山海经校注》里仁书局1995年版,第472页;秦•吕不韦著,林品石注译《吕氏春秋今注今译》台湾商务印书馆1985年,第515页。

[28] 魏‧何晏等注、宋‧邢昺疏《论语注疏》,《十三经注疏》新文丰出版公司2001年版,第190页。

[29]马宗申:《关于我国古代洪水和大禹治水的探讨》,《农业考古》1982年2期,第7-10页。

[30] Anne Birrell. “The Four Flood Myth Traditions of Classical China”, T'oung Pao, Second Series, Vol. 83, Fasc. 4/5 (1997), pp. 213-259.

[31] 郭静云:《夏商周:从神话到史实》上海古籍2013年版,第415-435页。

[32] 周凤五:《说巫》,《台大中文学报》1989年第3期,第269-291页。

[33] 西晋‧郭璞注,袁珂点校《山海经校注》里仁书局1995年版,第472-475页;楚‧屈原著、宋‧洪兴祖补注《楚辞补注》大安出版社2004年版,第136页。晋‧杜预注、唐‧孔颖达等正义《春秋左传正义》,《十三经注疏》新文丰出版公司2001年版,第1972页;晋‧郭璞注、宋‧邢昺疏《尔雅注疏》,《十三经注疏》新文丰出版公司2001年版,第573页。

[34] 郭静云:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》上海古籍2016年版,第754-755页。

[35] 袁珂:《中国古代神话》中华书局1960年版,第211-213页。

[36] 汉‧郑玄注、唐‧孔颖达疏《礼记注疏》,《十三经注疏》新文丰出版公司2001年版,第2011页。

[37]郭静云:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》上海古籍2016年版,第615、618、644-645页。

[38]汉‧司马迁撰、泷川龟太郎会注考证《史记会注考证》大安出版社1998年版,第7-8页。

[39] 楚‧屈原著、宋‧洪兴祖补注《楚辞补注》大安出版社2004年版,第129-130页。

[40] 汉‧赵岐注、宋‧孙奭疏《孟子注疏》,《十三经注疏》新文丰出版公司2001年版,第238页。

[41] 郭静云、郭立新:《从新石器时代刻纹白陶和八角星图看平原与山地文化的关系》,《东南文化》2014年4期,第76-85页。

[42]埃德蒙·R.利奇:《缅甸高地诸政治体系:对克钦社会结构的一项研究》,商务印书馆2010年版;詹姆士·斯科特:《逃避统治的艺术:东南亚高地的无政府主义历史》三联书店2016年版。

[43] 曾运乾正读《尚书正读》华正书局1983年版,第21页;汉‧刘安编、何宁撰《淮南子集释》中华书局1998年版,第1312-1313页;汉‧郑玄注、唐‧孔颖达疏《礼记注疏》,《十三经注疏》新文丰出版公司2001年版,第1657页。

[44]童书业:《春秋左传研究》中华书局2006年版,第14-15页。

[45]方诗铭、王修龄撰《古本竹书纪年辑证》上海古籍2005年版,第68-69页;战国宋‧墨翟著、清‧孙诒让闲诂、孙启治点校《墨子闲诂》中华书局,2001年版,第146页。

[46] “夏冰”既可以指夏天有冰,也可以指夏水结冰,笔者认为后一种可能性更大。参见郭静云:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》,上海古籍出版社2016年版,第8页。若是,则该现象所描述的是异常气候这种自然现象,而非由三苗统治集团人为制造的历法异常。相关问题另文再讨论。

[47]汉‧司马迁撰、泷川龟太郎会注考证《史记会注考证》大安出版社1998年版,第37页。

[48] 荆门市博物馆编著《郭店楚墓竹简‧唐虞之道》文物出版社2002年版,第1-2页。

[49]汉·赵岐注、宋·孙奭疏《孟子注疏》,《十三经注疏》新文丰出版公司2001年版,第413页。

[50]孙国江:《20世纪以来大禹传说研究综述》,《长春师范学院学报(人文社会科学版)》2010年第29卷第6期,第86-89页。

[51]顾颉刚:《古史辨》(一)上海古籍出版社1982年版,第75-168页;顾颉刚、童书业:《鲧禹的传说》,《古史辨》(七)上海古籍出版社1982年版,第575-604页。

[52]Henri Maspero. “Legendes mythologiques dans le Chou king.” Journal Asiatique. CCIV (1924), pp.11-100.

[53] 茅盾:《神话研究》百花文艺出版社1981年,第130页。

[54] 常金仓:《中国神话学的基本问题:神话的历史化还是历史的神话化?》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2000年第3期,第6页。

[55] 杨宽:《中国上古史导论》,《古史辨》(七)上海古籍出版社1982年版,第39-246页;丁山:《禹平水土本事考》[1939],《古代神话与民族》江苏文艺出版社2011年版,第179-217页。

[56] 楚‧屈原著、宋‧洪兴祖,《楚辞补注》大安出版社2004年版,第4页;汉‧司马迁撰、泷川龟太郎会注考证《史记会注考证》大安出版社1998年版,第630页。

[57] Frazer, James George. “The Great Flood”, in Folk-Lore in the Old Testament, vol.1, London: Macmillan,1918, pp.104-361.

[58] Derk Bodde. “Myth of ancient China”. In Samuel Noah Kramer ed. Mythologies of the the ancient world. New York: Anchor, 1961, pp.367-408.

[59] 汉‧司马迁撰、泷川龟太郎会注考证《史记会注考证》大安出版社1998年版,第28页。

[60]方诗铭、王修龄撰《古本竹书纪年辑证》上海古籍2005年版,第,页68-69;战国宋‧墨翟著、清‧孙诒让闲诂、孙启治点校《墨子闲诂》,北京:中华书局,2001年,页146。

[61] 郭立新、郭静云:《中国最早城市体系研究》,《南方文物》2020年3期。

[62] Sarah Allan. The Shape of the Turtle: Myth, Art, and Cosmos in Early China. SUNY Press, 1991;中译本:艾兰著、汪涛译:《龟之谜--商代神话、祭祀、艺术和宇庙观研究》四川人民出版社1992年版,第66-68页。

[63]常金仓:《中国神话学的基本问题:神话的历史化还是历史的神话化?》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2000年第3期,第5-13页;常金仓:《《山海经》与战国时期的造神运动》,《中国社会科学》2000年第6期,第191-201页。

[64] 袁珂:《中国神话传说》人民大学出版社1998年版,第465-476页;袁珂:《古神代选释》人民文学出版社1979年,第438-441页。

[65]郭芳:《中国上古神话与民族文化精神》,《管子学刊》2000年1期,第72-76页;鲁迅:《中国小说史略》人民出版社1973年版,第12页;胡适:《白话文学史》新月书店1931年版,第12页;茅盾:《神话研究》百花文艺出版社1981年版,第67、77、88、130页。

[66] B. Karlgren. “Legends and Cults in Ancien China”. Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities No.18, 1946, pp.199-337.

[67]因此,顾颉刚先生将禹解释为神,只能说明禹的故事在先前时早已神话化,却未必能否定这是商周时发生的历史人物神话化,并在秦汉时,这些神话又重新历史化,导致相关文献有多层复杂的面貌。对顾氏鲧禹之说的评论,参见常金仓:《由鲸禹故事演变引出的启示》,《齐鲁学刊》1999年第6期,第27-31页;另参顾颉刚:《与钱玄同先生论古史》,《古史辨》上海古籍出版社1982年版,第75页;周书灿:《大禹传说的多元并起、“层累”积聚与定型统一》,《吕梁学院学报》2011年第3期,第52-57页。

[68] 郭静云:《夏商周:从神话到史实》,上海古籍出版社2013年,第397-463页;杨栋:《神话与历史:大禹传说研究》东北师范大学博士论文2010年,第29-30页.

[69] 郭静云:《“三皇五帝”与“六帝”作为哲学范畴的意义》,《史林》2017年第1期,第42-52页。

[70] 郭静云:《古史研究主题、史料及方法刍议》,《学术研究》2016年第9期,第117-128页。

[71]如杨升南先生曾经在甲骨文中考证出有提及夏贵族后裔的名字,参杨升南:《商代甲骨文所见夏代诸侯》,《四川文物》2014年第3期,第35-35页。

本文已刊于《史林》2020年第4期。作者:郭静云,台湾中正大学历史系教授;郭立新,中山大学人类学系教授。

如需转载或引用,务请注明出处及作者。

天宇盗龙:辽宁小型食肉恐龙(长2.1米/距今1.55亿年前)

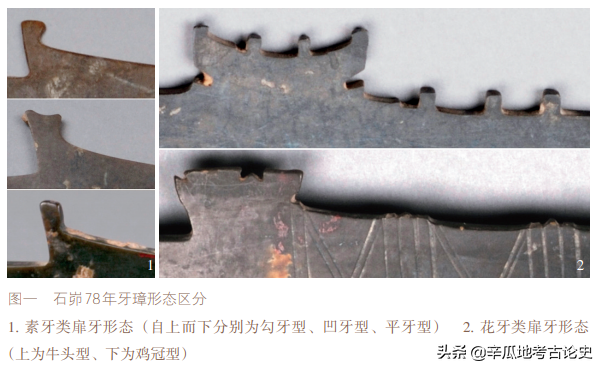

在中国,发现恐龙化石最多的地方就是辽宁,至今已出土了35种恐龙化石,其中包括前面介绍的神州龙和窦鼻龙,还有今天要介绍的天宇盗龙,一起去认识看看吧!天宇盗龙基本资料体型:天宇盗龙是一种中国的小型食肉恐龙,它体长长2.1米,与棒爪龙差不多大,体型在已知774种恐龙中排第525位,生活在距今1.55亿年前的晚侏罗世。我要新鲜事2023-05-08 15:27:290000邵晶:论石峁文化与后石家河文化的远程交流——从牙璋等玉器说起

#2021年度全国十大考古新发现#石峁和石家河都是当年入选年度十大考古的热门遗址,而且也不只一次入选。这两个分别是陕北高原和江汉平原的核心性超大遗址。对于这两个遗址的研究有利于我们认识不同区域的文明化和国家化。对这两个遗址的比较和联系则可以从更广阔的视野看待早期中国华夏大地那波澜壮阔的文化互动!石峁领队邵晶老师这篇文章则从史前几件特殊的玉器入手,讲述了石峁和石家河两大集团间的远程文化交流。我要新鲜事2023-05-29 11:57:5100002017年 山东挖出千年古墓 他是谁

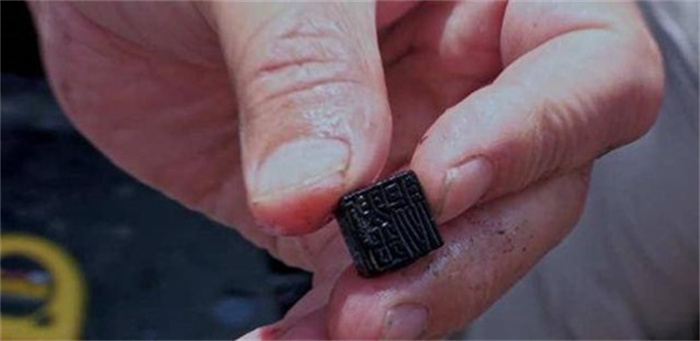

青岛土山屯墓群是一个备受关注的项目。这个千年古墓群于2017年被列入中国考古新发现的十大项目之一。这个古墓群位于山东省青岛市,被意外发现于当地的建筑施工过程中。青岛土山屯墓群一共发掘出近180座棺椁,跨越了约670年的时间。其中最具历史研究价值的是汉代时期的墓群。在这些汉代墓群中,出土了大量的文物器具,包括青铜器、铁器、陶器、玉器等等,每类器具都有极多的种类划分。我要新鲜事2023-05-12 04:05:240000陕西出土的一个古墓 墓穴主人可能是巨人(龙山巨人)

所谓的龙山巨人很有可能不存在。在2006年陕西的一个高速公路正在建设的过程当中,工人们没有想到自己在挖掘的过程当中居然找到了一个墓葬,当时也是把这些工人们给吓了一跳,不过很快包工头就反应了过来,毕竟也是在陕西包工程的包工头,他在之前也是经历过一些古墓的,所以很快就传到了主管的部门那里。在很短的时间内,考古队就来到了这里。4000年墓葬我要新鲜事2023-05-05 21:13:080008巨型食草恐龙:酋龙 体长15米(仅在中国四川被发现)

酋龙生活于1.7亿年前的侏罗纪中期,和大部分蜥脚形的恐龙一样,都有着非常修长的脖子和尾巴,并且生长着粗壮的四肢,但是酋龙唯二的不同点就是它的头骨明显更大且深,并且更习惯于独居生活,而不是像其他蜥脚类恐龙那样群居,所以化石往往不是大量集中在同一个区域的。酋龙的外形特征我要新鲜事2023-05-08 04:33:230000