神猫:古埃及艺术与信仰中的贝斯特形象探析

在古代埃及的信仰体系中,对“神猫”贝斯特(Bastet,埃及语Bȝstt)的崇拜是个有趣又特别的现象。贝斯特是一位以猫为“真身”的女神,其仪式中心在位于尼罗河三角洲的古城布巴斯提斯(Bubastis,今TellBasta)。公元前5世纪,希腊历史学家希罗多德游历埃及时曾造访此地,目睹七十万民众共庆贝斯特“神猫”节时深感震惊,并对埃及人给予猫的各种超乎常理的荣宠大惑不解;两千五百年后,生活在现代世界的人们在世界各大博物馆里,仍能看到古埃及人遗留下来的数不清的“神猫”造像,心中想必也忍不住好奇:埃及人为什么会奉猫为神?

“神猫”贝斯特造像的神圣属性以何种形式呈现,又具有哪些图像意涵?对于常需由“皮”入“里”探寻学科门径的艺术史研究者来讲,细致考察古埃及艺术与信仰中贝斯特的“形”“像”塑造及其生成背景,成为借由“神猫”进入古埃及人的宗教生活,并尝试与之对视乃至对话的一个关键且有效的途径。

贝斯特女神的埃及语名字Bȝstt,意为“香膏罐儿里的她”,可能与其“治愈”的能力相关。在埃及的宗教传统里,贝斯特是一位非常古老的神,从早王朝时期的第二王朝(公元前2890年)起,就已经有了贝斯特的神名与形象留存;不过这位后来以“猫女神”为大家所熟知的贝斯特,最初的面貌却并非呈现为猫,而是猫科动物中更大也更凶猛的一种——狮。

作为下埃及的战神,贝斯特起初与上埃及的狮头女战神塞赫迈特(Sekhmet)相对,一北一南,各辖一隅,分庭抗礼;后来,随着上埃及文化的北上和以之为主导的古埃及统一国家的形成,上埃及的塞赫迈特在“战力”这个层面占了上风,于是下埃及的贝斯特从“女战神”的角色中逐步退出,职能上由“御外”转为“安内”,成为主司繁育、护佑多产、象征欢庆的“家庭守护神”,其形象也由凶猛骇人的狮慢慢转变为温顺可人的猫。

贝斯特形象由狮向猫的转化,一般认为始于中王国时期;但是一直到新王国结束以后,猫才越来越明确地成为女神贝斯特的固定形象。无论是作为最初的“狮女神”还是后来的“猫女神”,贝斯特信仰在埃及,自始至终都与日神崇拜紧密相关。同属“猫科”,拥有能够夜间视物的眼睛,是猫、狮与日神产生关联的首要原因——埃及人认为这类动物的眼睛有反射并“储存”日光的特异功能;因而在神话中,贝斯特与塞赫迈特被同列为日神之女,也都有“拉之眼”的称号。

“神猫”贝斯特通常以两类形象呈现在艺术作品中:一是“全动物”型,即“盖尔·安德森猫”型,猫身常有“日神信仰”属性的符号标志,额顶的“圣甲虫”是此类贝斯特“神猫”最常见的一种标签;二是“半动物”型,通常表现为猫首人身的女性形象,主要见于小型神像塑造。在接下来的论述中笔者将以英国伦敦大英博物馆收藏的两件青铜小像为入手点,对这两种类型的埃及“神猫”图像志传统以及图像学意涵进行一些梳理,并尝试结合历史文献与考古资料,探析法老时代晚期贝斯特信仰盛行的深层原因。

一、具体的抽象:“全动物”型贝斯特像

大英博物馆的一件明星藏品,“盖尔·安德森猫”(The Gayer-Andersoncat,图1)是“全动物”型贝斯特像中最著名,也最有代表性的一座。这件来自法老时代后期(公元前664—前332年)的青铜小像,以简洁的轮廓,高超的技法,塑造了一个端庄典雅又惹人喜爱的猫的形象,是古埃及艺术的一件经典杰作。根据博物馆的官方记录,这件文物于1947年经私人捐赠入藏,由于文物的原始来源已不可考,馆藏信息中的“出土地”一项是存疑的。青铜猫现在这个广为人知的称呼来源于它移居大英博物馆之前的主人,英国古物收藏家盖尔·安德森(RobertGrenville Gayer-Anderson)。

图 1ˉ“ 盖 尔· 安 德 森 猫 ”(T h e Gayer-Anderson cat),后期埃及(公元前 664—前 332 年),出土地不详,英国伦敦大英博物馆藏,馆藏号 EA64391

图 2ˉ “盖尔·安德森猫”底部

图 2ˉ “盖尔·安德森猫”底部

“盖尔·安德森猫”青铜像以失蜡法铸造而成,猫体中空(图2),颈间有一体的鎏银配饰,耳鼻附以金环,总重7.8千克。猫身立高34厘米,正宽14厘米,侧阔23厘米,身形大小与一般家养的猫咪差不多。雕像呈现的是一只自然蹲坐状态的猫,背脊挺直,前足端立,后足屈蹬,尾巴盘于身侧,双目平视前方,身形精壮矫健,神态端庄安详。从整体形象的塑造来看,这是一件十分贴合西方古典艺术所推重的“自然主义”特质的艺术作品,对猫的形、神状态的捕捉描摹显得极其“写实”;笔者特意对照了2019年年底去埃及考察时,在南部阿斯旺附近的费莱神庙(PhilaeTemple)遗址中偶然拍到的一只现代埃及猫,其侧面轮廓线与盖尔·安德森猫可以说如出一辙(图3)。

图 3ˉ 左:“盖尔·安德森猫”;右:埃及神庙里的猫

图 3ˉ 左:“盖尔·安德森猫”;右:埃及神庙里的猫

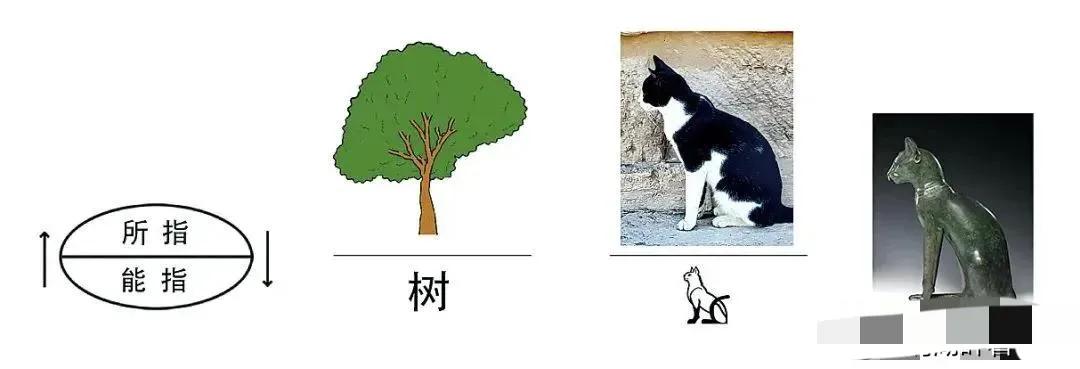

然而与古埃及几乎所有艺术作品一样,盖尔·安德森猫所蕴含的精神内核与西方古典艺术镜像般反映现实的理想相去甚远。在笔者看来,这只著名的埃及猫代表了古埃及文明一种特有的视觉传达理念,即“具体的抽象”。展开来说,埃及艺术是一个建立在高度概念化、深度程式化基础之上,集“图像再现”与“符号表征”于一体的视觉语言系统,既是符号化的图像,也是图像式的符号。一方面它极其强调语义在图像符号之上相对固定的附着与延续,这种对信息传达稳定性的要求,保证了图像本身在形式与风格上的高度稳定性;另一方面,与所有的符号图像系统一样,在信息传达传统形成的漫长过程中,符号中凝结的信息经过不断的聚合与压缩,常常会形成一个沉积岩般的“堆叠型意义空间”,甚或于“密码式意义体系”。

埃及艺术这种“具体的抽象”的特质,在很大程度上与古埃及独特的象形文字书写系统是一脉相承、互为表里的;而“图”与“文”在古埃及文明史里,向来就是一体两面的关系。在埃及语符号表中,用以指代“猫”的限定符号本身就是一只蹲坐的猫(图4)。绘画与雕塑遵循“神圣书写”的范式,很早就形成了与文字一样标准化的图像再现传统,并促成一种稳定性、延续性极强的猫范式(图5),广泛见于法老时代各种语境、各种类型的视觉艺术遗存中。是以我们会看到许许多多与“盖尔·安德森猫”似是而非的同类,从尼罗河流域的神庙遗址到世界各地的博物馆,从王朝早期到希腊罗马时代的埃及,以毫无二致的姿态,一蹲就是三千年(图6)。

图 4ˉ 埃及南部埃德夫神庙(T e m pl e of Edfu)浮雕中,作为限定符号出现的“ 猫”

图 4ˉ 埃及南部埃德夫神庙(T e m pl e of Edfu)浮雕中,作为限定符号出现的“ 猫”

图 5ˉ 包括猫在内的一些动物的标准图像范式,以古埃及传统的“格子画”方式,得以保留在画师的石板草图上;石灰石画像砖,高 20.5 厘米,宽 15.2 厘米,厚 1.7 厘米,后期埃及(第 26—30 王朝,公元前 664—前 332 年),现藏于法国巴黎罗浮宫

图 6ˉ 罗浮宫展厅中蔚为壮观的埃及猫群

图 6ˉ 罗浮宫展厅中蔚为壮观的埃及猫群

这种介于具象与抽象之间的图像,有着突出而典型的埃及特色。一方面,基于其语言符号的本质,它与中文里的“猫”,英文里的“cat”一样,并非直接指向现实中的某个物质性个体,而是指代与其相关的概念性集成;另一方面,在以“象形”为特质的文字体系中,抽象的语言符号与具象的图像再现之间并没有索绪尔所谓的“任意性”关联,相反,符号性的“能指”与图像性的“所指”之间常常界限模糊。以下笔者尝试以索绪尔符号学经典范例为基础,将古埃及“猫”符号置于能指与所指所构成的象征体系中(图7),盖尔·安德森猫恰恰代表了一类介于符号表征和图像再现之间的状态,它是物质化的符号,也是真实世界的投影,是基于具体现实之上的抽象,也是基于抽象符号之上的具体,可以作为埃及艺术“具体的抽象”特质的绝佳范例。

图 7ˉ 古埃及“猫”符号在索绪尔建构的象征体系中的位置

图 7ˉ 古埃及“猫”符号在索绪尔建构的象征体系中的位置

目前所知的可能是最早的基于此类范式的猫图像出现于古王国末期的浮雕中;而就三维雕塑作品来讲,美国大都会博物馆收藏的一件出自中王国第12王朝早期(约公元前1990—前1900年)的雪花石膏“猫”型容器(图8),可能是此类艺术品中最早的一件[14]。这件器物展示出在同一范式下,以其他材质塑造的兼具实用性与观赏性的猫雕像。在造型方面,这只石罐猫尽管保持了符号的整体形态,但是对比盖尔·安德森猫的端方持正、优雅疏离,石猫身体与神情的“紧张度”更高,肌肉塑造矫健有力、动感十足,显得与真实世界里的猫更为接近。

图 8ˉ 石罐猫,中王国第 12 王朝早期(约公元前 1990—前 1900 年),立高14 厘米,雪花石膏镶嵌铜、水晶,出土地不详,现藏于美国纽约大都会博物馆

此外,这只石罐猫眼部的处理,即以多种材质镶嵌眼睛的方式,也为后期在同一范式下创作的其他“猫”雕塑提供了范本。石猫眼珠以天然水晶雕琢而成,先被置入铜质底托,再整体嵌入眼窝,形成眼尾上挑的杏仁形猫眼。在以肉白色雪花石膏塑造的身体上,嵌入的水晶眼起到了点睛的作用,让猫的形象更加栩栩如生,神气活现。这种为塑像“点睛”的传统,可以一直追溯到前王朝中后期(约公元前4000—前3000年),而开罗埃及博物馆收藏的古王国第四王朝法老塞内夫鲁(Snefru)之子拉霍太普王子的夫妻像(图9),堪称此类造像传统发展到成熟阶段的典范。

图 9ˉ 拉霍太普(Rahotep)与诺弗里特(Nofret)夫妻像的眼部塑造细节,古王国第 4 王朝初期(约公元前 2600 年),现藏于开罗埃及博物馆(作者摄)

基于盖尔·安德森猫现在眼部所呈现的凹陷状态(图10),并将其放到埃及雕像眼部镶嵌的整体传统里来看,可以推断,这件青铜猫应该原本也是有“点睛”的,但很可能在文物流转的过程中佚失了。按照后期埃及的习惯,猫的眼珠可能用天然水晶或者采用人工烧制的玻璃来做。法国罗浮宫收藏的一件来自同一时期,采用同一范式的青铜猫雕像(图11),保存了异常完好的眼部镶嵌细节,可以为盖尔·安德森猫最初的样子提供一个想象方向。前者眼珠部分以半透明的金色玻璃打造,眼眶以蓝色玻璃质材料镶嵌;眼部配色的处理除了营造出栩栩如生的效果,也呼应了埃及以及整个古代近东地区以“黄金”搭配“青金”来营造神性形象的传统。以盖尔·安德森猫整体的造型及工艺水准来看,其原有的眼部镶嵌应该是不逊色于罗浮宫这件同时代作品的。

图 10 “盖尔·安德森猫”眼部细节

图 10 “盖尔·安德森猫”眼部细节

图 11ˉ青铜猫雕像,第 26王朝普萨美提克一世(Psamtek I)时期(公元前 664—前 610 年),立高 27.6 厘米,青铜镶嵌彩色玻璃,现藏于法国巴黎罗浮宫博物馆

盖尔·安德森猫胸前、颈间、鼻端、耳根、额头皆有配饰,这些配饰疏密得当地环绕猫头铺陈开来,对比光滑猫身上的留白(图12),形成一个让人挪不开眼的“黏性”图像空间和意义区间,蕴含了极其丰富的图像及符号信息。要读懂这只猫,须得将这些配饰渐次拆解开来分析。

图 12ˉ“盖尔·安德森猫”正面及背面

图 12ˉ“盖尔·安德森猫”正面及背面

首先来看胸前,这也是整个猫身上装饰最为密集之处(图13)。猫身正面,前肢与猫头之间,共有三组配饰,营造出分层叠搭的效果。颈项上侧打底的,是一组多层缀珠的“乌塞赫宽领”(usekh collar)。这是一种极富古埃及特色的个人饰物,通常以各种材质的珠串层结而成,因其绕颈的半环形饰带较宽,往往可以由颈及肩,覆盖胸背上部,因此被称为“宽领”(象形文字wsḫ本意即为“宽”)。乌塞赫宽领形式隆重华丽,用料和配色极其讲究,给人“堆金砌玉”之感;从公元前三千纪上半叶的古王国时代开始,乌塞赫宽领就广泛见于古埃及的浮雕、壁画,以及墓葬陪葬品中,是精英阶层个人财富与社会地位的象征。佩戴乌塞赫宽领没有严格的身份及性别界限,男女人神都可以拥有,被奉为神祇的动物自然也可以。盖尔·安德森猫佩戴的这件,在形式上与美国大都会博物馆所藏的一套中王国时期的宽领(图14)比较接近,或可视为后者的一个简化版。

图 13ˉ“盖尔·安德森猫”颈间及前胸佩戴的饰物细节

图 13ˉ“盖尔·安德森猫”颈间及前胸佩戴的饰物细节

图 14ˉ“乌塞赫宽领”,中王国第 12—13 王朝(约公元前1850—前 1775 年),彩陶、黄金、玛瑙、绿松石等多种材质,出自埃及北部孟菲斯地区第 758号墓,第 763号葬坑(Senebtisi墓),现藏于美国纽约大都会博物馆,馆藏号 08.200.30

作为一种华丽而贵重的饰品,盖尔·安德森猫所戴的乌塞赫宽领,搭配其耳尖与鼻梢纯金质地的耳环与鼻环,以隆而重之的方式煊赫出主人的尊贵身份;不过真正吐露了这只猫信仰属性的,是其颈间的另外两块配饰。

其中叠戴在乌塞赫宽领之上的,是一块方形鎏银的饰牌,与同样鎏银的项圈相连挂在猫颈前,十足醒目。和宽领部分线刻的方式不同,饰牌之上的图案以浮雕的方式塑形,上面是一只“乌加特眼”(wadjet eye)。这是一种典型的埃及护身符图案,流行于整个法老时代;以各种材质制成的乌加特眼小饰品佩戴在活人或死者的身上,有祈求治愈、护佑重生之意。

盖尔·安德森猫颈间的这件乌加特眼护身符,笔者所找到的与之形式和时期上最为接近的,是图中现收藏于悉尼大学博物馆的一件金质乌加特眼饰牌(图15)。这件饰牌制成于托勒密时期(公元前332—前30年),整体以锤揲法将纯金打制成一个内部中空的长方体扁盒子,盒面上以金丝绕线的工艺,营造出乌加特眼图案的浮雕效果。这件作品应该代表了后期埃及以降,此类护身符的一种比较精细的做法,当然价值也必定不菲。可以推测,猫颈间的这件乌加特眼饰牌之所以采用浮雕鎏银的方式来做,很可能就是为了模仿此种“高规格”饰牌的效果,而侧面穿孔佩戴的方式应该也是类似的。

图 15ˉ“乌加特眼”护身符,高 1.8 厘米,宽 3 厘米,厚 0.8 厘米,托勒密时期(公元前 332—前 30 年),现藏于悉尼大学博物馆(Chau Chak Wing Museum)

不过,进一步对照猫身上的银牌与悉尼大学博物馆的这枚金牌,会发现两者尽管形式相似,却有着巨大的区别——两面饰牌上眼睛的方向是相反的。在古埃及如同钟表一样精密而复杂的符号象征体系中,方向的颠倒往往会带来符号信息指向的南辕北辙,这在乌加特眼这一“意义密集型”符号上体现得尤为明显。要做到对符号意义的深度辨析,从而了解青铜猫本身的信仰属性,还需要从这个符号的起源谈起。

事实上,乌加特眼还有一个相对通俗的名字,叫作“荷鲁斯之眼”。荷鲁斯(Horus)是古埃及文明中最古老、最受尊崇的神祇之一,他以猎鹰为本身,守护天空与大地,是“人间之神”,也是法老的保护神。传说中荷鲁斯左眼为月,右眼为日,目光所至,法力无边。然而在为父亲奥西里斯(Osiris)复仇的过程中,荷鲁斯左眼(月眼)为恶神塞特(Seth)所伤,后经治愈复原,从而有了月亮的阴晴圆缺,也使得左眼的符号被当作“治愈”的象征。渐渐地,荷鲁斯的右眼(日眼)因为与太阳的关系,也被称为“拉神(日神)之眼”;而左眼(月眼)则有成为“荷鲁斯之眼”专门所指的趋势[21]。

盖尔·安德森猫身上佩戴的乌加特眼护身符,刻画的正是右眼(日眼),也即“拉神之眼”。这与青铜猫前胸和额头同样标示日神信仰的“圣甲虫”(scarab)是相互呼应的。接下来,我们再来看看这两处圣甲虫装饰。

在猫颈前所悬的“乌加特眼”护身银牌之下,是一块硕大的带翼“圣甲虫”胸饰。圣甲虫的身体以及两侧张开的双翼以线刻的方式勾勒成形,循埃及传统展示为正顶视图;圣甲虫造型与象形文字中对应的符号并无二致,再次展示了埃及艺术“图文一体”的属性。在圣甲虫身体上方,它以前足托起的,是一圈晶亮而滚圆的日轮;日轮以埃及独有的“沉浮雕”(sunk-relief)方式塑形,轮廓线以内营造球状凸起的浮雕效果,外层鎏以银粉,视觉效果极为亮眼。

在埃及文明中大名鼎鼎的所谓“圣甲虫”,是凯布利(Khepri)的象征。凯布利是一位长着甲虫脸的神,他是太阳神拉(Ra)的三个主要化身之一,其名字ḫprj来源于动词ḫpr,意为“诞生”。由其形象不难看出,凯布利的“本身”就是我们通常所说的蜣螂,俗称“屎壳郎”。这种虫子常见于埃及炎热干燥的沙漠地带。在埃及人独特而诡谲的想象中,屎壳郎滚粪球、抱卵新生的行为,像极了每天清晨打破黑暗,焕然重生的日轮;而虫体滚动粪球的方式,与太阳神托举日轮滑过天空的方式是一致的(图16),因而埃及人以圣甲虫来象征早上初升的太阳。

图 16ˉ努恩(Nun)在“原初之水”中托举初生的太阳神降临世间,安海(Anhay)纸草,新王国第20 王朝(公元前 1186—前 1069年),现藏于大英博物馆

盖尔·安德森猫胸前佩戴的这块圣甲虫胸饰,在形式与时期上与德国柏林新馆(Neues Museum)收藏的一件同样来自后期埃及的鎏金彩陶带翼圣甲虫(图17)较为接近;而新王国第18王朝法老图坦卡蒙墓出土的一件极其精美的圣甲虫胸牌(图18),则可以看作是同类型配饰的升级版本。

图 17ˉ 金 翅 圣 甲 虫 配 饰, 后 期 埃 及( 公 元 前664—前 332 年),鎏金彩陶镶嵌青金石,出土于底比斯(T h e b e s),现藏于德国柏林新馆(N e u e s Museum)

图 18ˉ 图坦卡蒙法老的带翼圣甲虫胸饰,新王国第 18 王朝末期(约公元前 1330 年),出土于底比斯西岸帝王谷图坦卡蒙墓(KV62),现藏于开罗埃及博物馆

此外,盖尔·安德森猫的前额顶上,还有一处与青铜像一体成型的浮雕圣甲虫,不过无翼也无日轮(图19左)。这种额顶的简易版圣甲虫装饰,似乎在同类的猫雕像中比较普遍,前文提及的罗浮宫青铜猫额顶就有此符号的线刻版(图11),美国纽约布鲁克林博物馆(BrooklynMuseum)收藏的一件托勒密至罗马时期(公元前305年—100年)的实心木质猫雕像,额顶特别镶嵌了一枚青金石圣甲虫(图19右)。

图 19ˉ 左:“盖尔·安德森猫”头顶细节;右:纽约布鲁克林博物馆收藏的木猫雕像头顶细节,托勒密至罗马时期(公元前 305年—100 年),馆藏号 37.1945E

在埃及人的信仰体系中,以猫为本身的贝斯特女神与日神崇拜密切相关;在猫的形象符号上叠加象征拉神的日眼与圣甲虫符号,大致相当于给它贴了个“日神所属”的标签,为其贝斯特“神猫”的身份盖章认证。

二、奇异的组合:“半动物型”贝斯特像

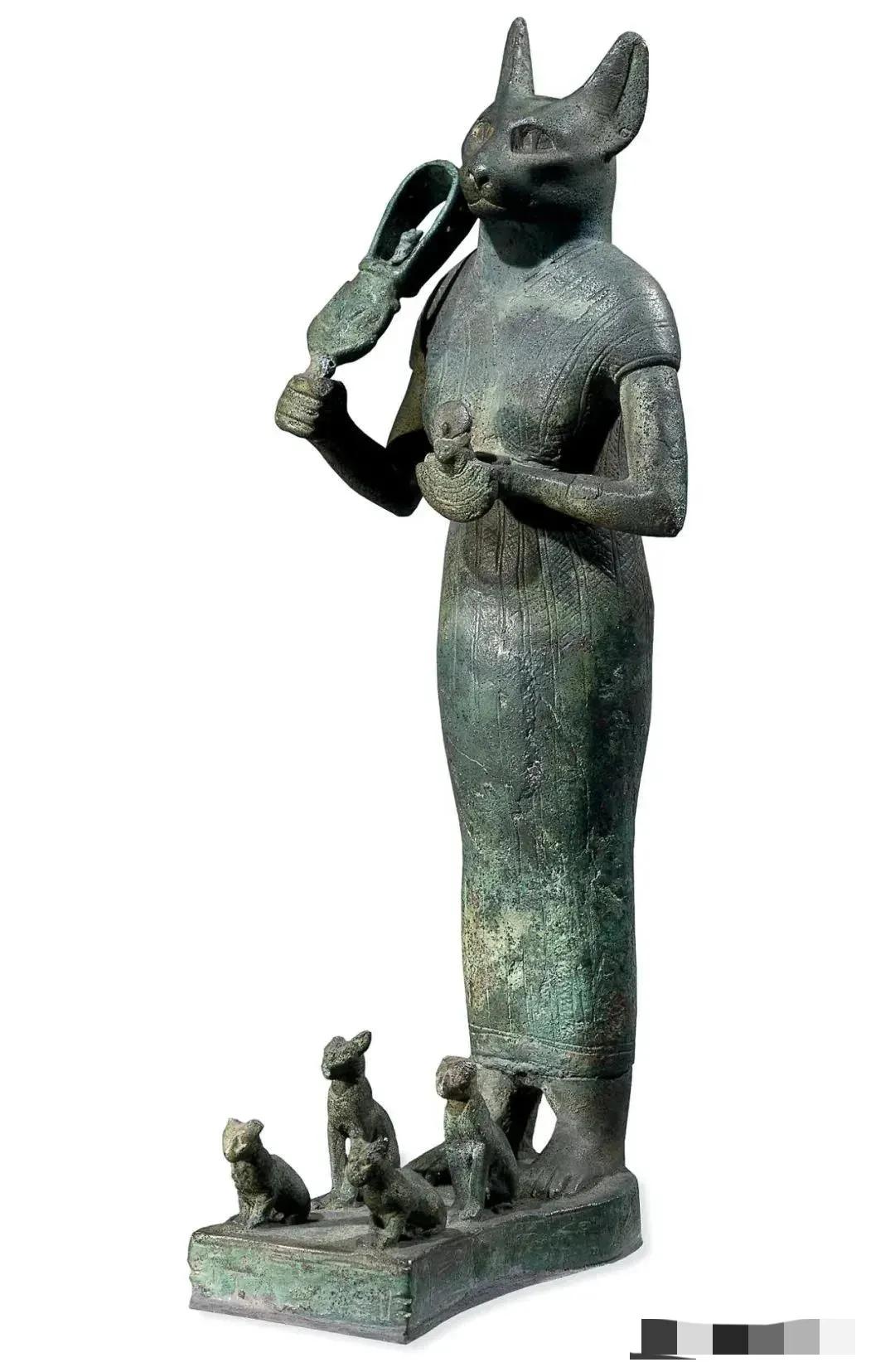

在古代埃及艺术中,“神猫”贝斯特的形象除了以“盖尔·安德森猫”这类全动物型塑造,也常常以猫首人身的半动物型呈现。大英博物馆收藏的一件贝斯特青铜立身小像(图20),可以作为猫首人身的“半动物型”贝斯特像的典型范式。这件小像以青铜浇铸而成,像为实心,与底座一体,整高27厘米。贝斯特正身直面,贴底座尾端站立;躯体以曲线优美的女性形象塑造,身着条纹精细的短袖长裙;颈以上生猫头,眼部凹陷,推测雕像原本嵌有目珠;猫耳大且挺,根部有穿孔,应为佩戴耳饰所用。

图 20ˉ 猫首人身的贝斯特女神青铜立像,第三中间期(约公元前 900—前 600年),出土于布巴斯提斯(Bubastis),高 27 厘米,现藏于大英博物馆

与“盖尔·安德森猫”一样,这件小像上对贝斯特的信仰属性起到提示作用的,仍旧是女神的一些特殊配饰,我们逐次来看。首先,贝斯特右手向前微举,手中握着一件叉铃(sistrum)。叉铃是古埃及一种古老而神圣的仪式用乐器,从古王国时代一直沿用到希腊罗马时期,后流传到西方,影响深远。在古埃及的仪式庆典中,叉铃主要由女性祭司使用,摇动时声片互相撞击,可作富于韵律的叮当之响,十分悦耳。据说这种乐器早期主要用在哈索尔(Hathor)崇拜中。哈索尔是古埃及执掌爱与美的女神,她强大而全能,但性情暴躁易怒,须以恰当的仪式对其进行诱导和规劝,才能将她的力量引向“善”的一面。而哈索尔“本身”是一只牝牛,司乐舞,好琼音,尤喜风吹莎草沙沙作响之声,埃及人为投其所好,创造了“为哈索尔采莎草”(sšš wȝḏ.w n Ḥt-ḥr)的仪式,将采来的莎草捆成束,摇晃发声,作为奉献,来召唤并安抚女神。叉铃最初可能就是为了模仿“莎草之音”而发明的乐器,以乐音熄灭神的怒火,给人以保护和力量。不过随着哈索尔崇拜的盛行,叉铃逐渐由专门的仪式用具转化为一种象征欢庆、护佑康宁的符号,为人神所喜,亦为人神所持。

古埃及的叉铃因上部摇打发声区造型方式不同,可分为“券型”(sḫrn)与“殿型”(sššt)两种。大英博物馆这件青铜小像,女神贝斯特手中所持的,正是一件“券型”叉铃。铃把处饰有女神哈索尔的正面头像,这也是现存大部分古埃及叉铃的标准装饰。比较有趣的是,小像中这件叉铃在上部摇打发声区的拱环之下还栖着一只小猫崽儿。埃及人认为叉铃的声音有刺激繁育的作用,猫又一直被视为多子多产的典范,因此以小猫形象装饰的叉铃在新王国以后的遗存中时有所出,到了“猫女神”尤为流行的公元前一千纪以后则更为常见。在世界各地的许多博物馆都可以看到此类有小猫装饰的古埃及叉铃。就我所知,与大英博物馆贝斯特小像手中所持的这件在形式与时期上最为接近,并且保存得最为完好的,要数西班牙巴塞罗那埃及博物馆(MuseuEgipci de Barcelona)收藏的一件来自后期埃及的青铜叉铃(图21),此叉铃上部分发声区的铃片和叉线也难得齐整地保存了下来,让这种乐器的发声原理更加一目了然。

图 21ˉ 饰有小猫的青铜“券型”叉铃,第三中间期(约公元 前 715 年), 现藏于西班牙巴塞罗那埃及博物馆

在青铜小像的底座之上,女神贝斯特足前,还有四只或伏或立的小猫,与叉铃券间栖着的小猫形成上下呼应之势。贝斯特手摇叉铃,小猫随声而动、结伴而出,彰显了“猫女神”一母多产、一呼百应的气势,也营造出她所到之处人丁兴旺、欢快祥和的景象。是以此类猫首人身贝斯特像在塑造时,常常伴随数量不等、姿态不一的小猫作为附属形象出现,为女神“护佑多产”的职能做了十分生动的“脚注”。

贝斯特左手平端于胸前,持一件有狮头装饰的“神盾”(aegis)。“神盾”下部呈扇形平面展开,上以线刻法雕出层叠的花纹,与之前讲过的“乌塞赫宽领”形式相仿;“扇面”的上方以浮雕方式塑造了一位头顶日轮的狮女神正面像。美国巴尔的摩华特斯艺术博物馆(TheWalters Art Museum)收藏的一件纯金质地的狮头“神盾”(图22),在造型上与大英博物馆贝斯特小像手里的这件极为肖似;第一章提到的罗浮宫所藏的青铜猫(前文图11)胸前,也悬挂了一件类似的饰物。

图 22ˉ狮头金质“神盾”,第三中间 期 第 22、23 王 朝(约 公 元 前945—前 715 年),高 6.8 厘米,宽6.6 厘米,厚 6.8 厘米,现藏于美国巴尔的摩华特斯艺术博物馆(The Walters Art Museum),馆藏号 57.540

所谓的“神盾”,其实是埃及传统的“麦纳特项链”(menat,埃及语写作mnj.t)的一部分;后者是一种集项饰与乐器于一体的仪式用具,通常由多重材质的珠串与金属或珐琅质的“配重”组合结成。与叉铃一样,麦纳特项链与哈索尔崇拜密切相关。因为哈索尔爱美又好音,麦纳特项链不仅形式隆重华丽,而且无论拿在手里还是戴在颈间,珠串与金属都能通过身体摇摆够发出窸窣动听的声响,因此在仪式庆典时,常与叉铃一起作为取悦女神的发声之器或敬献之礼,以求得她的青睐和保护(图23)。同样的,随着哈索尔信仰的流行,麦纳特项链也慢慢变成了象征哈索尔力与美的符号,尤与女性相关。在古埃及墓葬壁画中,常见女子手持麦纳特项链与叉铃的组合,向神祈愿献礼。

图 23ˉ 音乐与儿童神伊孩(I h y)向女神哈索尔敬献叉铃,女神的身后是一条巨大的、饰有四把叉铃的麦纳特项链,托勒密时代中后期(约公元前 2 世纪),丹德拉(D e n d er a)哈索尔神庙地穴墙面浮雕,部分细节留有彩绘颜料的痕迹

这类头顶日轮的狮头“神盾”,既彰显了贝斯特与日神信仰紧密相关的属性,也提示了猫女神与狮女神一体同源的特征,同时还与叉铃一道,引申出贝斯特与主司性爱和生殖、象征喜乐与欢庆的哈索尔女神在职能上的关联,富有多重符号意义和信仰内涵。“神盾”不仅常被猫首人身的贝斯特执于手中,还可以作为项饰,挂在“盖尔·安德森猫”这类全动物型贝斯特胸前,因而它成为叉铃与小猫之外,另一种常与贝斯特相伴的标志性附属物。

大英博物馆所藏的这件猫首人身贝斯特青铜小像,出土于布巴斯提斯。这个位于尼罗河三角洲东南的古城遗址,其名字来源于古埃及语“pr-Bȝstt”的“希腊化”转写,直译即为“贝斯特之家”。从早王朝时期贝斯特以“狮女神”之形发源,到后期埃及以“猫女神”之身备受尊荣,布巴斯提斯在近三千年的时间里,一直是古埃及贝斯特崇拜的仪式中心和“圣地”所在。

现存于世的全动物型、半动物型贝斯特像中,可以考察出处的,很大一部分来自布巴斯提斯遗址的贝斯特神庙区,且年代基本集中在公元前一千年以后。这些雕像大都属于“猫女神”的供奉像,来自各地的信徒们将其献给神庙,为求福报、以示虔诚。有些供奉像上会以铭文标注供养人的名字和一些简单的祈愿之语,少数时候还会包括一些其他信息。比如之前提到过的罗浮宫收藏的青铜猫(前文图11),雕像底座的铭文不仅给出了准确造像时期、供养人的名字以及祈愿之语,同时提示,此神像应被放置在圣殿中,由一位专门的女祭司负责供奉事宜。

布巴斯提斯“猫女神”造像及供养的兴盛,说明在公元前最后一个千年里,古埃及的“神猫”信仰正在发生一些本质性的变化。尽管从中王国起,猫就开始以日神“变身”的方式走进埃及人的信仰体系中,但是真正围绕这种动物的形与像,形成一整套具有显著“仪式性”特征的宗教信仰实践,则是在新王国结束后的千禧转角才达到的。一般认为这一转变的契机与公元前10世纪中期,一个据说源起于布巴斯提斯的统治王朝,即第22王朝的上位紧密相关。

三、信仰的复归:抚慰人心的乱世“神猫”

以上考察了古埃及贝斯特造像的两种基本范式,接下来将尝试在古埃及历史兴衰的大图景中,探讨法老时代后期“神猫”造像剧增、信仰盛行的深层原因。从公元前三千年左右古埃及历史开局(第1王朝始),到公元前4世纪中后期波斯人第二次入侵(第30王朝终),埃及文明独立发展的历史整体上呈现出一种治乱相间、分合相继的格局:“治”与“合”是大势所趋,以古王国、中王国、新王国各约五百年的长线延绵为砥柱,导引历史主流;而三大“王国”之间,是三个长短不一的“中间期”,即“乱”与“分”的时代。

前两个中间期来临时,埃及文明尚处于蒸蒸日上的攀升期,天下大势以“治合”为主,所以两次“分乱”都在百余年间得到了控制;而第三中间期(公元前1069—前664年)到来时,埃及文明已有明显的倾颓之象,拉美西斯时代的帝国盛景余晖难挽,国家外扰不断、内乱频仍,地方割据与政权更迭几近常态化。这次分乱失序的状态持续了四百年之久,古埃及的衰落也终成定局。第22王朝(公元前945—前715年)就是在此期间,由发源于下埃及尼罗河三角洲地区的一个带有利比亚(Libyan)血统的家族建立的。

在埃及历史上最长久的乱世里,一个血统不纯的外族政权想要尽量维持稳定的统治,必得建立一种能为大众所接受的政治合法性才行,诉诸宗教信仰是最便捷的途径;而这个利比亚王朝为自己觅得的重要合法性突破口,就是与自己“祖望同源”的贝斯特。

将“猫女神”的圣地布巴斯提斯宣称为自己的“龙兴之地”,此种说法的历史真实性暂且不论,其中蕴含的政治意图是明白无误的。无论从哪个方面来说,贝斯特都是一个可以借由攀附的完美“意识形态抓手”:她血统纯正,不仅是日神之女,而且自埃及有史之初就受到尊崇;她形象正面,既可以驱邪祟,又可以纳康宁,兼具保护力与亲和力,可谓男女皆爱、老少咸宜;她不居核心,却在民心,贝斯特在埃及历朝历代从未步入过官方圣殿,是以不会给保守的宗教势力以反对攻击的话柄;但她在民间信仰和日常生活中却从未缺席,无论是神话故事还是艺术形象,都让人喜闻乐见……可以说,翻遍埃及的万神殿,恐怕再也寻不到一位比贝斯特更加适宜为统治者的合法性代言的神祇了,埃及真正意义上的“猫信仰”,也就是在这样的背景下被推到历史舞台的中央聚光灯之下的。

可以想见,在第22王朝时期,布巴斯提斯作为法老的故乡,获得了显赫的地位,一跃成为尼罗河三角洲地带最为重要的城市之一。围绕布巴斯提斯的“猫女神”信仰也得到了前所未有的推崇,直接表现在贝斯特的圣殿与仪式空前繁荣,而她的象征物——猫,也毫不意外地得到了统治阶层特别的眷顾与荣宠。

这段时期的相关材料中让我觉得最有趣的,是一位以“猫”为名的法老,也即第22王朝的第八位执政者派梅(Pimay,公元前773—前767年在位)。经学者考证,这位法老王名字的正确拼法应为Pami,由埃及语Pȝ-mjw(“帕缪”)而来。此名字直译过来类似“喵先生”,是埃及人对小公猫的惯常叫法,当然在这里也可以更为庄严地将其理解为有“猫(神)所属”的含义。事实上,古代埃及人和中国人一样,常喜欢用动物给人命名,猫、狗、猴、羊,甚至蛙、鼠、狼、鳄,都有人因以为名;“帕缪”在尚猫的第22王朝常见于男子名。不过像派梅这般有法老之尊却以猫名传世的,实属罕见,也从侧面反映了这个时期“猫”的尊贵地位。

出于对这位猫名法老的好奇,笔者特意去翻检了他的资料,可惜生逢乱世,王权衰微,这位拥有显赫身份的“喵先生”在历史上留下的痕迹零落不齐。不过有一尊现收藏于大英博物馆的刻有他名字的青铜小像(图24),倒是提供了些很有意思的信息。这尊像中的派梅法老双膝跪地,头戴上埃及“白冠”,两臂向前平举,双手各捧一个向神供奉祭酒的“nw”罐,呈典型的奉献祈祷状。他身形纤细,姿态恭谨,脸庞圆润,眉目柔和,在气质与气势上与之前新王国时期的法老截然不同。在派梅的右肩上有铭文曰:“阿蒙神所爱,贝斯特之子,派梅,善神,[底比斯(?)]统治者。”或者派梅享有的“贝斯特之子”尊号,多少可以为这位法老“反差萌”的王名给予一些旁注。

图 24ˉ 派梅(Pimay)法老青铜跪像,第三中间期第 22 王朝(公元前 773—前 767 年在位),出土地不详,高 30厘米,现藏于英国伦敦大英博物馆

当然,这个时期在贝斯特信仰的风尚之下,利比亚家族统治埃及的第22、23王朝中,不止一位法老在自己的王名或者尊号中突出与贝斯特神的亲近关系,比如第23王朝的第一位法老佩杜巴斯特一世(PedubastisI),其王名有“贝斯特的智者”之意;同一王朝后期的法老尤普特二世(Iuput II),也享有“贝斯特之子”的尊号。

贝斯特女神在利比亚王朝治下所树立的显赫尊荣,辐射贯穿了整个第三中间期,并一直影响到后期埃及、托勒密埃及以及罗马埃及。这一千余年的时间里,贝斯特神庙仪式空前繁荣,为“猫女神”造像供养和祭祀献礼之风极盛。除了前述种种献给女神的“供奉像”外,现存于世的用于贝斯特祭祀的猫木乃伊也大都来自这一时期。有据可查的猫女神“供养人”中不乏精英贵胄,甚或法老本人。比如下面这件现藏于美国波士顿美术馆(Museumof Fine Arts, Boston)的小型青铜组像(图25),塑造了一位后期埃及的法老向猫首人身的贝斯特跪拜祈愿的场景。女神正身直立,姿态昂然,与面前谦卑恭顺、双膝跪拜的法老形成鲜明对比,体现了“猫女神”在后期埃及的崇高地位。

图 25ˉ 法老与贝斯特女神组像,青铜浇铸,后期埃及(约公元前 500—前 350 年),出土于尼罗河三角洲 Naukratis 遗址,高 13 厘米,宽 11.7 厘米,现藏于美国波士顿美术馆

“神猫”贝斯特信仰在第三中间期以后的持续盛行,十分引人深思。此时的埃及,在公元前1000年的转角处,正遭遇着文明史上“千年未有之大变局”。第19、20王朝治下“拉美西斯时代”(公元前1292—前1069年)的终结,带走了埃及文明落日西沉前最后的荣光,自此以后,这个古老的国度历经了利比亚人建立的第22、23王朝,努比亚人建立的第25王朝,国际声望大跌,国民自信不复。这种风雨飘摇的“末世之感”在波斯人入主统治以后(第26、27王朝)彻底变成了亡国之痛与灭种之忧。如果说之前的异族统治还勉强算得上在埃及文明体系中的别样血统,波斯人带来的则是一种足以令自诩“法老子民”的埃及人血脉中断的“冲突性”文明。面对强敌,埃及人曾短暂夺回半个世纪的主权(第28—30王朝),但并没有带来“复兴”的希望。随着公元前343年阿契美尼德波斯大军的卷土重来,以及之后希腊人、罗马人的轮番接管,古埃及历史上自主统治的时代彻底宣告结束。

如果深究贝斯特信仰在公元前最后一个千年盛行的根源,笔者认为至少应从两个层面寻找答案。对于被统治的埃及人,或者可以循着德国埃及学家、著名的“文化记忆”理论创始人扬·阿斯曼(JanAssmann)开辟的路径,来尝试理解这一现象。阿斯曼认为,法老时代后期以降,异族统治下的埃及人作为“记忆共同体”,面对过去与现在,做出了一系列具有典型“作为抵抗手段的宗教”特征的集体选择:政治上无力复国,则转求信仰上的“复归”;神的原生性与纯洁性开始备受推崇;神庙成为抵御外敌“污染”的密码式“天书”;象征着“死而复生”的奥西里斯(Osiris)崇拜被大力宣扬……在笔者看来,“猫女神”在公元前1000年以后的“走红”,或者也可被列入这些集体选择之中:它是强烈的“复归”心理诱导下的全民狂欢,有着绝望的内里,却披着希望的外衣;温和恭顺的表象下,贝斯特信仰的内驱力是走上“文明末路”的埃及人在精神上挣扎躁动的不安与不甘,正如女神的“本身”——猫这种动物一样。

另一层面,自民生上观王权,这段异族统治常态化的时期,统治阶层越要寻求政治上的稳定,就越须在信仰上给出适度的宽宥,这是波斯人、希腊人、罗马人庞大而延绵的帝国统治得以持久,其共同经验之关键所在。像贝斯特这样血统纯正、不涉庙堂、取信于民、又鲜有攻击性的本土埃及神的流行,或在意料之外,却在情理之中,毕竟王者可以之为权柄,民者可因之为依归,上下欢喜,内外无忧,又何乐而不为?

于是我们看到,围绕贝斯特崇拜的“猫信仰”在公元前一千年的后半段愈演愈烈,几乎成为埃及的“末世盛景”。古希腊历史学家希罗多德在公元前5世纪造访埃及时,曾以叹为观止的语气记述:

“人们到布巴斯提斯市去集会时,经过的情况是这样的:男子和妇女都在一起循水路前来,每只船上都乘坐着许多人,一些妇女打着手里的响板,一些男子则在全部的行程中吹奏着笛子。其他的旅客,不分男女,则都唱歌和鼓掌。……在那里他们用丰富的牺牲来庆祝祭日。在这个祭日里所消耗的酒比一年剩下的全部时期所消耗的酒还要多。参加祭日的人,单是计算成年男女,不把小孩计算在内,根据当地人的说法,便有七十万人。”

希罗多德的这段描绘十分生动,读罢让人不禁对尼罗河岸弥漫着笙歌与酒香的“贝斯特节”心生向往;然而时隔两千五百年,文字内外的很多细节已无从考证;好在近代以来考古发掘与艺术史研究的进展,让这段几成“传说”的历史有了更为真实的依托。

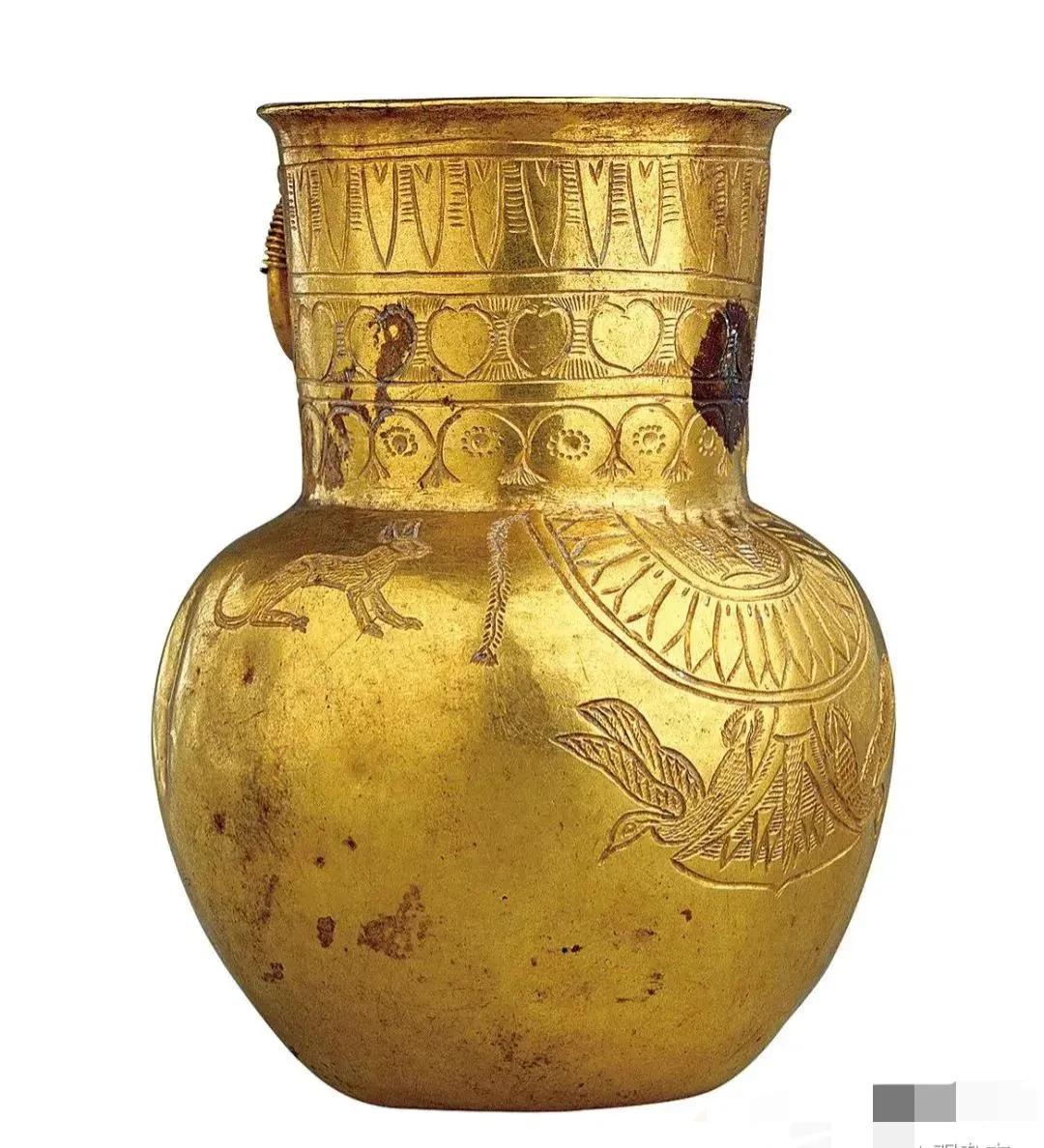

20世纪初,布巴斯提斯的贝斯特神庙遗址出土了大量包括金银器皿和珠宝首饰在内的贵重器具,经考证主要是来自新王国第19王朝时期,尼罗河三角洲地区的精英阶层对布巴斯提斯本地神庙的捐赠。这些后来被统称为“布巴斯提斯珍宝”的文物中,包括不少成组套的各类酒器(图26)。学者将其与同时代仪式图像中刻画的酒器器型进行比较后,认为这些应是当地宗教仪式或节日庆典所用的器具。有的酒器上不仅刻画了敬献者向贝斯特献礼的图像,还以铭文标注了其名字、身份与祈愿之词(图27);另外还有的酒器上专门刻画了女神的象征物——猫(图28)。

图 26ˉ 美国大都会博物馆收藏的布巴斯提斯金银器皿,新王国第 19 王朝末期(公元前 12 世纪初)

图 26ˉ 美国大都会博物馆收藏的布巴斯提斯金银器皿,新王国第 19 王朝末期(公元前 12 世纪初)

图 27ˉ 麦莉特普塔(Meritptah)献给贝斯特女神的银瓶(一体两面),新王国第 19 王朝(拉美西斯二世时期或稍晚,约公元前 1279—前1213 年),出土于布巴斯提斯贝斯特神庙遗址,高 16.2 厘米,直径 6.8 厘米,现藏于美国纽约大都会博物馆,馆藏号 07.228.19

图 28ˉ 献给贝斯特女神的金瓶,瓶身刻有一只猫的形象,新王国第 19 王朝末期(公元前 12世纪初期),出土于布巴斯提斯贝斯特神庙遗址,高 7.6厘米,瓶颈直径 3.6 厘米,现藏于开罗埃及博物馆,馆藏号 JE39887

尽管较希罗多德描述的时代早了几百年,就目前所知,布巴斯提斯的“猫女神”崇拜在酒器所出的第19王朝应该尚未发展到第三中间期以后的规模,这些器物也未必是献给贝斯特神庙独享的;但是它们的存在提示,至少在民间信仰层面,贝斯特崇拜后来的盛行绝非偶然,而是有着完整的脉络和深远的伏笔的。

除了酒器以外,一些与贝斯特信仰相关的乐器的发现也颇令人欣喜。美国纽约大都会博物馆收藏的一件来自第三中间期的彩釉铃鼓(tambourine)模型(图29),正反两面以浅浮雕再现了贝斯特仪式庆典的场景。其中一面上,贝斯特神像乘着小舟,航行在神庙的“isheru-湖”上;此湖应该就是希罗多德记述中游历布巴斯提斯时,在贝斯特神庙所见的圣湖,据说19世纪晚期在遗址的原址上还能看到。铃鼓模型的另一面比较残破,不过能隐约分辨出狮/猫首人身、头顶日轮的贝斯特女神正端坐接受供奉;而供奉物就形状来看,似乎正是这件铃鼓模型本身的“自我再现”。有证据表明,在贝斯特节日庆典中,神像会被请出神庙,乘舟南下,再转而复归;这个过程是对神话中包括贝斯特在内的“远方女神”(Faraway Goddess)归返人间的仪式重演,而此铃鼓模型上的图像表现的正是女神一年一度的复归仪式。

图 29ˉ 刻画了贝斯特舟(左)与贝斯特像(右)的彩釉铃鼓模型,第三中间期(公元前 1070—前 712 年),出土地点不详,彩陶,高 16.5 厘米,宽 23.3 厘米,厚 2.1 厘米,现藏于美国纽约大都会博物馆,馆藏号17.194.2399

这些与贝斯特神庙仪式相关的酒器与乐器的发现,从侧面印证了希罗多德记述中敏锐捕捉到的,“酒”与“乐”在布巴斯提斯节日庆典中的重要性——无论是在神话中还是在仪式中,女神的复归都需要以“酒香”与“乐音”作为前导,既为饵,亦为礼。

四、神圣的世俗:“神猫”造像的精神特质

以上从古埃及贝斯特“神猫”造像的两种范式入手,对这位古老的女神在由狮转猫后所呈现出的形与像进行了颇为细致的观读,并尝试就公元前最后一个千年里“猫女神”崇拜盛行的历史原因略溯其源。

整体来看,转变为“猫女神”的贝斯特尽管一度被官方所挟用,“供养人”中也不乏法老贵族,但是总体上还是保持着民间信仰的底色;其神意与民心皆是在“家”而不在“国”,与政权和庙堂保持着相对疏离的关系。此种“取信于民”的特点在物质层面最明显的体现,是现存“猫女神”的形象基本都是小型的、活动性的;在神庙建筑装饰浮雕上很少看到贝斯特的形象,也几乎找不到她的大型石像留存。

这也直接引出了“猫女神”相关图物的另外两个明显特征,一是私人性,二是世俗性。现存贝斯特供奉像中,无论是全动物型还是半动物型,背后几乎都有一个可查或不可查的“供养人”存在;即便是酒器与乐器这类为神庙仪式所用的献礼,也大都系连着某一个人或家庭的虔敬之心。

这种“一对一”的私人信仰特征除了体现在献给女神的供奉像与供奉物上,还反映在贝斯特的“本身”——猫,常常被制成各种形式的饰品(图30~图32),如吊坠、指环、印章等,作为护身符佩戴。这些“护身符猫”最常使用全动物型范式塑造,可为单只,或一母多子,以传达多子多产的吉祥寓意;另外在用料上也不拘一格,各种贵金属、天然宝石、彩釉“埃及蓝”等都很多见。

图30ˉ左:青铜鎏金猫吊坠,第三中间期(公元前 1069—前 664 年),出土地不详,高2.9 厘米,宽 1.1 厘米,厚 2 厘米,现藏于法国巴黎罗浮宫,馆藏号 E10661;右:彩釉“埃及蓝”猫吊坠,第三中间期(约公元前 900—前 700年),出土地不详,高 4.56厘米,宽 1.22 厘米,厚 3.81 厘米,现藏于英国伦敦大英博物馆,馆藏号 EA26239

图 31ˉ 美国纽约大都会博物馆藏珐琅彩猫指环与彩釉皂石印章,左:新王国至第三中间期(约公元前1295—前 664 年),出土地不详,馆藏号 2017.34;右:后期埃及(公元前 664—前 332 年),出土于底比斯西岸戴尔·艾尔 - 巴哈里(Deir el-Bahri)Khety 墓(TT 311),长 1.5 厘米,馆藏号 26.3.123

图 32ˉ 盖尔·安德森收藏的黄金镶红玉髓(carnelian)猫指环,猫身底座下刻有一只乌加特眼符号,倒转猫身可做印章使用,第三中间期(公元前 1069—前 664年),出土地不详,现藏于英国伦敦大英博物馆,馆藏号 EA64392

此类猫造型的护身符多来自第三中间期以后,又以尼罗河三角洲地区所出最多,显然是贝斯特崇拜之风盛行于世的产物。在“猫女神”信仰的大旗之下,这些小物不仅是个人的装饰性配件,也是功能性仪式器具;人可以通过它们向神近身祈祷,神也可以通过它们给人贴身护佑。不过由于形制较小,这些“护身符猫”上极少再额外附着贝斯特的信仰标签,只以“猫”的形象提示“神”的存在。神与猫、圣与俗之间的界限,在人与物所建立的私密关系中被有意无意地模糊开来。

这种模糊界限的造型,还体现在另外一类与贝斯特信仰紧密相关,却极富“世俗感”的“母猫与小猫”组合雕像(图33~图35)中。此类组像形制不大,形式自由,可以单独以摆件呈现,亦可附着于其他器物,同时兼具仪式与装饰功用。猫的造型完全打破了范式之下一母多子的堆叠罗列,母猫常以放松的躺卧姿态呈现,身侧有一只或多只小猫环绕,或依偎哺乳,或嬉戏玩闹。雕像对自然状态中母猫与小猫温馨相处情景的描摹,可谓形神俱备(图33)。

图 33ˉ 左:母猫与小猫青铜组像,后期埃及(公元前 664—前 332 年),高 12 厘米,宽 5.5 厘米,现藏于法国巴黎罗浮宫,馆藏号 E3;右:埃及神庙中的母猫与小猫(作者摄)

图 34ˉ 母猫与小猫青铜小像,木制底座上刻有献给贝斯特女神的祈愿之语,后期埃及至托勒密埃及(公元前 664—前 30 年),可能出自萨卡拉(Saqqara),高 6.1 厘米,宽 8.8 厘米,现藏于美国纽约布鲁克林博物馆,馆藏号 37.406Ea-b

图 35ˉ 母猫与小猫青铜小像(细部),母猫额顶有圣甲虫标志,后 期 埃 及( 公 元 前 664— 前 332年),像长 10.2 厘米,现藏于法国巴黎罗浮宫,馆藏号 N3930

此类颇具自然写实之风的动物造型在埃及艺术中并非主流,但在“埃及猫”的造像中却形成了风格独具的一种,在公元前7世纪以后尤其多见,世界各地的许多博物馆都有此类埃及猫收藏。对于爱猫的朋友来说,在逛博物馆的过程中偶遇这些成窝出现的喵星人,必定会被唤起一种亲切之感与亲近之心,和古埃及的“猫奴”们产生跨时空共鸣。这些小像虽多以冷硬的青铜铸造,却难得捕捉到了小生灵们最“软萌”的状态,它们既没有“盖尔·安德森猫”的矜持倨傲,也没有“猫头贝斯特”的奇异疏离,仿佛就是我们身边的一些家养猫咪,偶然冲破了“次元壁”,穿越三千年,在埃及工匠的手中破范而出。只是偶尔,一些雕像底座镌刻的祈愿铭文(图34),或者猫妈妈额顶添加的“圣甲虫”标签(图35),提示观者“神”在这些猫身体里的寄居;除此之外,它们的亲昵慵懒、灵动调皮,与世间万千猫咪一般无二。

这组雕像,把埃及猫系连人神两界、跨越“驯养”与“信仰”两端的特点,以极为生动的视觉语言传达出来,如果付诸文字形容,或可称之为“神圣的世俗”。对埃及人来说,这些误入“人间”的“喵喵叫的它”(mjw),是世俗欢愉的伴侣,也是神圣信仰的化身;是缱绻依人的“喵姑娘”,也是万民景仰的“猫女神”。

对于现代人来讲,“神圣的世俗”也构成埃及猫在艺术史中留下的一种颇为奇异的观感:甫一相逢所见是“猫”,深入了解视它为“神”,回头再看大抵却还是“猫”!这种若即若离的神意,似曾相识的气场,不仅在猫咪母慈子爱的日常中可以得见,在日神变猫夜斩巨蛇时的那一声“缪~”,在贝斯特白日欢歌猫群涌动的铃鼓叮当中亦可觉察。

作者:贾妍,北京大学艺术学院助理教授,哈佛大学艺术与建筑史系博士。《美术大观》2021年第7期

「学闻」商文明礼器所隐双嘴龙‘天神’信仰"

【讲座预告】四川大学艺术研究新视野系列论坛第76期主讲人:郭静云(艺术史与理论硕士、史学博士,台湾中正大学历史系教授,广州中山大学人类学系博士生导师,广东省珠江学者)研究方向:中国上古文明:考古、礼器、出土文献、精神文化代表作:《夏商周:从神话到史实》;《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》;《亲仁与天命:从缁衣看先秦儒学转化成“经”》;《时空之旅:文明摇篮追踪》我要新鲜事2023-05-26 11:07:210000“爱”何以出现于直江兼续的头盔之上?

今年的大河剧《真田丸》已经落幕,在雅人叔的完美演绎下,相信大家可能会和小编一样,产生了想进一步了解这位“日本第一兵”的冲动。由于小编是枚考古宅,对物质文化比较感兴趣,所以不知不觉就萌上了真田信繁的头盔,然后找来了记录日本战国时代武将头盔的书籍翻阅。其中,让小编十分难忘的是直江兼续的头盔饰有一个大大的“爱”字。但是,武士戴上盔甲是准备上阵杀敌的,为什么会有这个“爱”字呢?直江兼续我要新鲜事2023-05-27 03:53:300000良渚文化的新发现 琮王和越王的王权解密(古代王权)

我们常说的玉书的内圆外方象征着天地相连,但其含义比我们知道的要复杂得多。琮壳看上去内圆外方,但从上面看去,四个角都是弧形的,并由直槽隔开,因此不仅正面呈现上大下小,而且在正面和平面上都呈现出“全方位”的空间意义。钢包中心的双圆孔被用作沟通天地的通道,也可能作为旋转的中轴。玉杖上刻着完整的神徽我要新鲜事2023-07-21 20:48:280000天青石龙:蒙古小型恐龙(长80厘米/尾巴带有扇状羽毛)

天青石龙是一种窃蛋龙下目恐龙,诞生于6800万年前的白垩纪末期,体长仅80厘米,属于微型肉食恐龙之一,最大的特点就是它的尾巴尖端长有与鸟类尾综骨相似的脊椎骨,这使得它的尾巴很可能带有扇形的丛状羽毛,第一批天青石龙化石是在蒙古国发现的。天青石龙的体型我要新鲜事2023-05-10 02:55:290000北京考古发现第一例反盗墓咒语,只有4个字,意在规劝盗墓者

北京考古发现两座龟墓本文作者倪方六我在上篇的“梧桐树下戏凤凰”头条号中,聊了河南项城发现龟墓的事情(见《考古挖出一座罕见的“龟墓”,墓主身份成谜,有的分析是青楼女子》一文)。其实,在考古中不时可以见到这类异形墓,都比较特别。2003年,北京延庆便曾发现了两座不同朝代的龟墓,一座是唐朝的,一座是明朝的,均位于南菜园古墓葬群内。我要新鲜事2023-05-26 15:34:240001