从新石器到国家时代长江中游礼器所见“四方”观念刍议

[编者按】《从新石器到国家时代长江中游礼器所见“四方”观念刍议》一文作者为赵柏熹、郭静云,刊载于《人文论丛》2019年第2辑128-141页。若有出入,请以期刊为准。转载或引用,务请说明出处。

摘 要

本文以彭头山文化时期到石家河文化时期的考古材料为基础,结合长江中游地区的自然环境及生计方式,讨论四方纹的演化及四方四时观念的变化。四方观念起源于平原农耕新生活初现的彭头山文化,并得到往后长江中游地区多个文化的传承。最初表达四方观念的是带四方纹的陶祖礼器,到皂市下层文化时始见于盘、碗之圈足底部,象征四方—中央观的出现。而到了屈家岭—石家河文化时期,四方纹则常见于彩陶纺轮礼器上,并透过纺轮的旋转功能,开始强调年岁的循环及时间维度的动态感。同时,石家河人将“四”化约为“二”,在四方观念的基础上发展出二元观,改变了四方四时内原来平等的地位关系。

关 键 词

长江中游;新石器;国家时代;四方纹;礼器;四方;四时

长江中游地区(以下简称“该地区”)在距今10,000年左右已开始发展农业并出现了定居农耕社会。这种生计方式在长江中游平原地区长期稳定发展,贯穿整个新石器时代到青铜时代,并形成以稻作为核心的农耕文明,而四方四时这一组重要观念也在渐渐形成。在考古材料中,陶制礼器上的四方纹可以反映出四方四时的观念。本文以考古出土的陶制礼器为基础,结合该地区的自然环境和生计方式,来讨论四方纹的演化及四方四时观念的变化。

一、定居农耕生活产生四方四时观念

在平原出现农业之前,人们游猎于山间,其空间感逶迤曲折,依靠山川等地景作为空间方位的参照。下到平原后,四周宽阔平坦,无显著地景,且新的生活方式需要新的观念来把空间规律化;配合农耕生活的季节规律,一整套“四方”、“八方”及“中央”观念就逐渐成长为新形成的农耕族群的时空观念[1]。其具体形成过程是新生计方式与生活环境共同作用的结果。

相对于农民,猎人们善用其地方知识,在山林间追逐猎物和多种生活资源而不停流动。因此,他们的生活空间沒有固定的“中央”,所以也不会有与中央相应的“四方”、“八方”空间观。此外,因不同的季节可供利用的动植物资源不同,要选择的营地也不同,所以猎民对季节规律有一定的认识。但与农人不同,猎人不主动耕作,不涉及播种、灌溉、收成等对时节敏感的工作,因此无需精确把握季节变化的临界点(如二分、二至等节气)。

一年周期是农耕生活的要点。若不能清楚地了解春生秋死、终而复始的规律,依靠农作的生计方式就难以存在。在农耕文化观念中,年岁的规律可以说是农人生活一切行动的模式。长江中游郭店楚墓出土先秦道家《太一》的内容展现了以年岁为万物之母、万物之经的时间哲学[2]。这种思想滥觞于上古农民的祭时文化,对二分二至的祭拜是奠基于农耕文化的社会观念。通过疏理一万年以来该地区的考古材料,既可以发现崇拜年岁的产生,也可以发现崇拜年岁信仰的哲理化过程。

先民对时间规律的认知来自对天体的观察,天体位置随时间循环流转,对它们的运行规律有一定认识后,循环流转的时间观念也应运而生。在白昼,太阳运行的规律最易掌握,以年为周期在固定的范围内升降,从太阳升降位置之变化即可知季节。长江中游平原位于北回归线以北,春分和秋分时太阳于正东方升起、于正西方落下;夏至时,日出日落于全年最北之位置;冬至时,日出日落于全年最南之位置。这种天文现象只要肉眼就可以观察得到。先民如结合身边自然环境的观察和感受,就能分辨出客观存在的四季,而四季的循环就是一年。

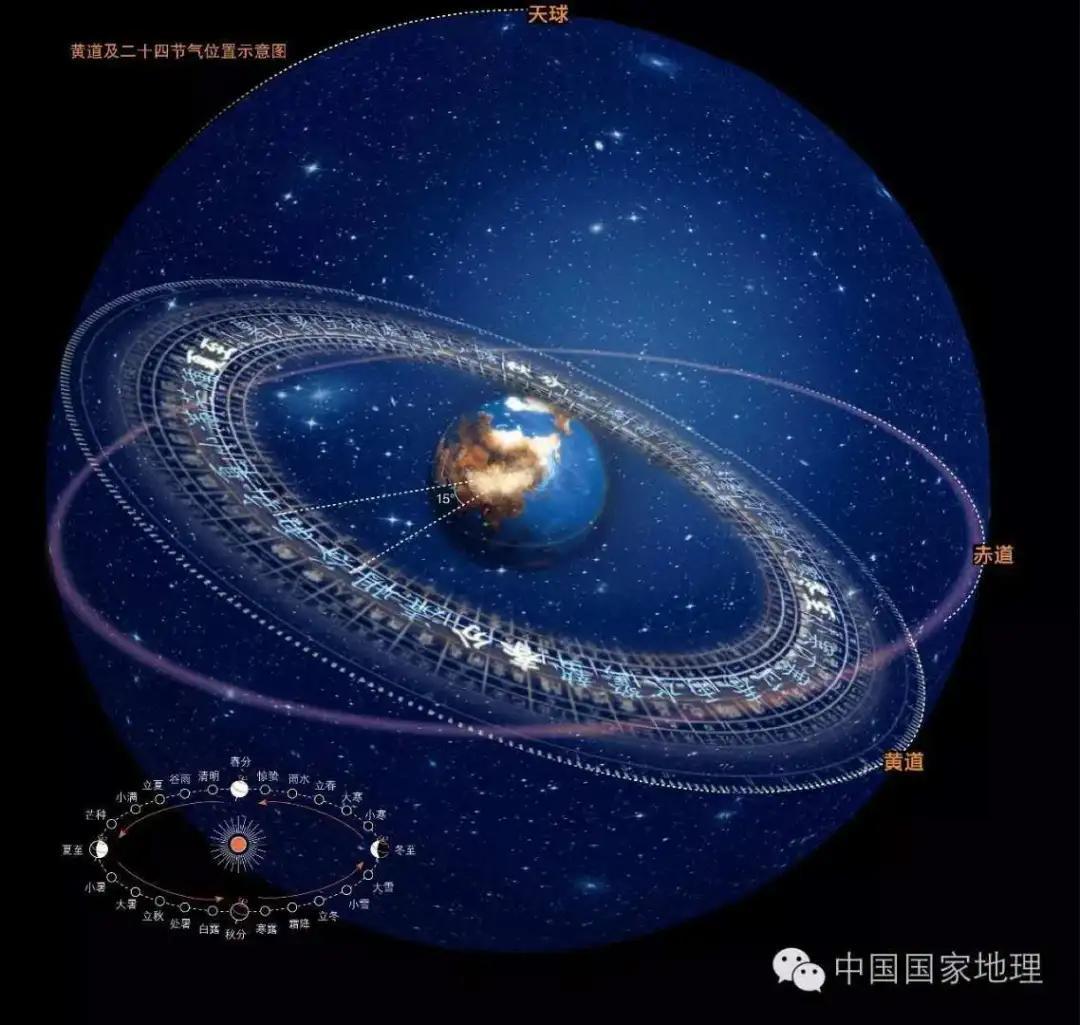

黄道及二十四节气位置示意图

从地球上看太阳一年在天空中的运动,它运动一圈所构成的大圆便是图中的黄道。古人细致地将黄道划分为24份,二十四节气每一个便分别对应其中的一份,也即相应于太阳在黄道上每运动15°所到达的一定位置。此外,左下图是以太阳为中心的节气示意,能看到以一定倾角围绕太阳公转的地球处在公转轨道不同位置时,接受光照的程度不一,因而造成了季节和冷热的变化,而二十四节气的天文位置就均匀地分布在公转的轨道上:太阳直射赤道时,对应着春分和秋分;太阳直射南北回归线时,则分别对应冬至和夏至。

——该段摘自“中国国家地理”微信公众号2016年12月1日

对天体的观察也可以认识到四个方向。春秋二分日出和日落的位置分别为正东方和正西方。中午太阳在最高点时是正南方,其相对的位置就是正北方。此外,在晚上透过对星象的观察也可以发现北天极,即北半球星空旋转的虚拟中心点。由此可见,季节观和方向观的产生与天象的观察密不可分。然而,只有方向观不会产生四方观念,还要有相应的生活景观。

广阔的空间及定居的生活是平原农耕族群产生四方观念的基本条件。山林居民的空间感较狭窄曲折,加上流动为主的生活方式,其空间观可以总结为“多点连接的曲线”,不会产生多面广阔空间的四方观念。而农耕族群在平原定居以后,聚落便成为了其生活空间的中心。长江中游平原聚落遗址一般都建在离开水面的平原岗地之上,而环绕聚落的围壕与自然水道连通,平原水网便成为连接各聚落“中心点”的交通线。在对自我与周边他者关系的审视中,形成以自我聚落为中心的观念。同时,平原广阔的空间产生以“面”认知的空间意识,因此其空间观是“中心放射线式平面”。再按照四个方向安排空间就产生四方观念。由此可见,四方的构成实际上包括了东、南、西、北、中“五方”。换言之,“五方”与“四方”实属同一观念。

从各考古文化的遗迹布局及城址结构可知“四方”观念早已形成。例如,彭头山的房址座向近南北向及墓葬为接近东西向;到了早期国家时代,城头山古城城垣设有东、南、西、北四个方向的城门;而长江中游古城的平面形状在早期一般呈圆形或近圆形,较晚出现的城址多为圆角方形,近正方向[3]。这些例子都显示该地区从新石器时代实行定居农业以来,到大量建城的文明时代一直存在四方观念,并已融入到建筑设计及聚落规划之中。

二、新石器文化发展及其与礼器、四方纹演化的相关性

本文界定的四方纹是一系列展示出相同构图方式并处于同一发展脉络上的纹样总称,具体指该地区自彭头山文化至石家河文化礼器上,以四分结构构图,从中央以放射方式把施纹空间分为二或四公倍数份数的纹样,如二、四、八、十六等;它们与前文所述之四方四时观念有密切的关系,是特定时空背景、生计方式及族群互动下的产物。曾经有研究者针对其中某一类礼器上的四方纹进行讨论,并提出不同的称呼[4]。我们疏理该地区新石器至青铜早期相关纹样后,认为这些都是整个四方纹发展脉络中的一员。故本文通编采用同一名称命名,以强调该种纹饰的共同意义及传承性。

01 新石器生活方式与四方纹的出现

新石器时代的定居农耕生活产生新的时空观念,原始的四方纹是该观念的反映。在该地区,最早的四方纹出现在彭头山文化陶祖礼器之上,其简单的直线互垂四方纹奠定了以后四方纹的基本结构。彭头山文化(距今约10000~7800年[5])主要分布于澧阳平原一带,是该地区新石器时代最早的一支考古学文化,被学界定为“农业发生期”[6]。陶祖礼器在发掘报告之中称为“陶支座”是彭头山文化中一种常见而又极具特色的器物。其中一种有宽底座、器身饰有丰富纹样的陶器,应是一种陶祖礼器,与生殖崇拜有关[7]。这些陶祖礼器中有部分头部顶面饰有滚压的绳纹或刻划纹,其中一种是该地区已知最早的四方纹(图一,1~2)[8]。这种四方纹的区间分割平均工整,内里填充简单的平行线纹。但其时陶祖礼器的施纹重点在其鞍座部份,顶面较为次要,且多数顶面纹样并无四方结构,所以当时四方纹应未成为主流。

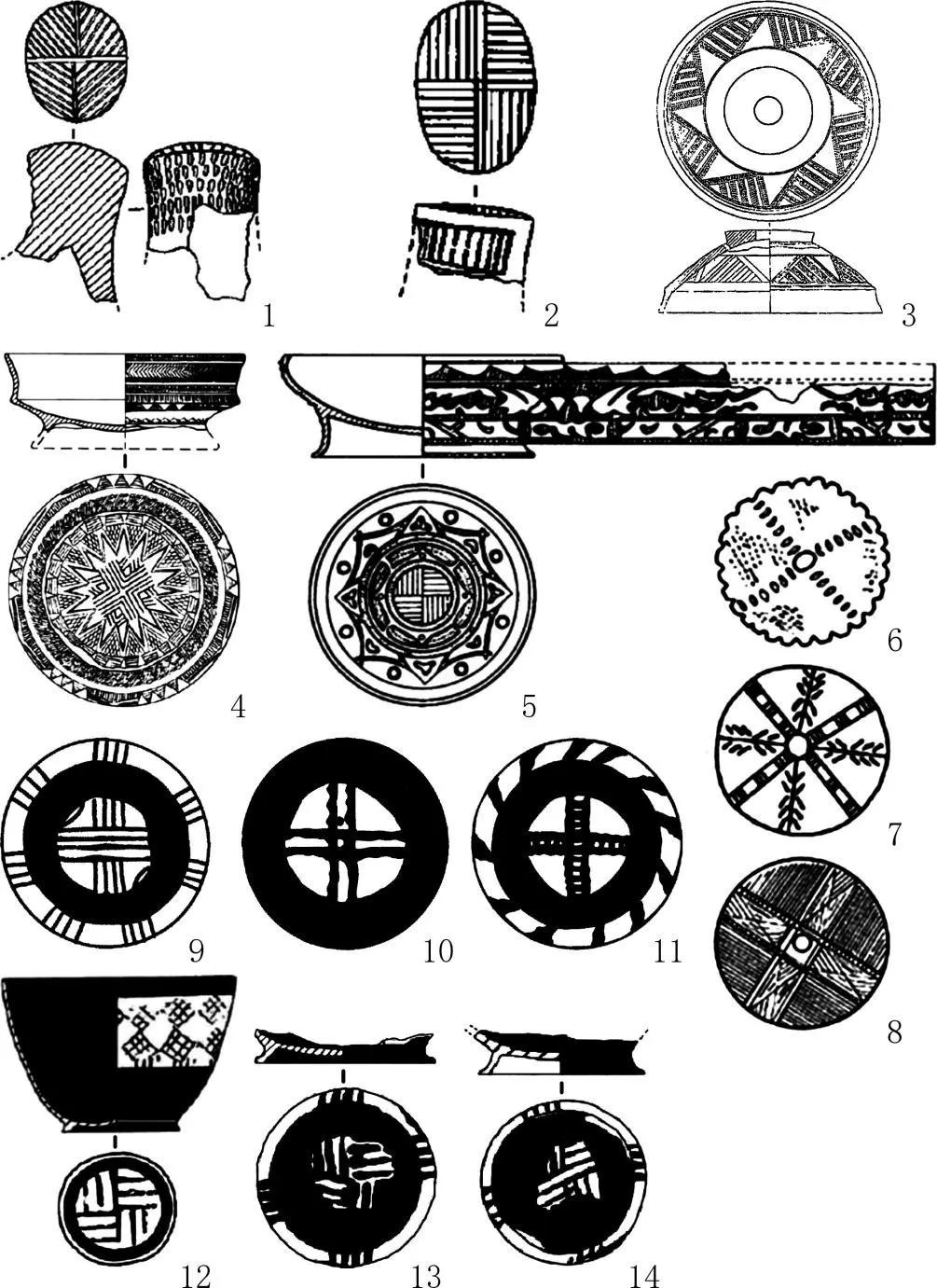

图一澧县八十垱陶祖:1~2. M8:21、T4319:23;坟山堡器盖:3. T9H13(上):8;白陶圈足盘底:4~5. 汤家岗M103:9、松溪口T1⑦:6;柳林溪陶祖礼器顶面四分纹:6~8. T0915⑨:50、T0915⑧:168、T1015⑥:18;关庙山彩陶碗底:9~11. T56⑤H100:3、 T51⑤A:436、T59⑤B:91;谭家岭彩陶碗底:12~14. ⅣT2211⑧:6、ⅢT1108⑥:111、ⅢT1006⑩:131。

02 族群互动推动四方纹扩散并丰富其表现形式

在接续的皂市下层文化(距今约8200~7000年[9]),四方纹的种类得到扩充,表现形式渐趋多样与复杂。该文化分布于澧阳平原西侧山地到洞庭平原一带,其钱粮湖坟山堡遗址出土了一件饰有八角星图案的器盖(T9H13(上):8)[10]。器盖纹饰的中心为圆形捉手,器壁上饰有由三角形组成的八角星纹,三角形之间透雕平行线纹,两者一起形成十六个区间(图一,3)。该纹样的具体造型与彭头山文化的虽不相同,但无论视之为八分或十六分都是四的倍数,所以其结构是相同的,因此也属四方纹的一种。这一种四的倍数组合在当时澧阳—洞庭平原及周边山地的考古学文化中十分常见[11]。

到汤家岗文化时期(约距今7000~6000年前),四分纹可见于重要的白陶礼器上。汤家岗文化的重要礼器白陶圈足盘源于皂市下层文化的刻纹陶器和白陶技术[12]。安乡汤家岗遗址墓葬中出土多件白陶盘,其圈足底部中央常有由刻划纹组成的四方纹,周围配以多种复杂但有规律的纹样。如汤家岗M103:9由内而外依次为:十六角星纹、三角网纹和梯形纹(图一,4)[13]。这些四方纹占据了纹样的核心、器底的中央,表明其在汤家岗文化中有显要的地位。

另一方面,在汤家岗文化、大溪文化 (约距今6300~5300年前)时期,四方纹的分布范围透过平原农耕族群与山地游猎族群的交流,扩张至湘西山地及峡江地区。这些刻纹陶器、白陶技术和八角星纹由平原农耕族群发明,被山地游猎族群吸收,再融入自身的传统和形象,制作出纹样更丰富繁缛的白陶盘;其中八角星纹所表达的时空观念就是中央和八方[14]。四方纹循此背景而由平原进入山地。湘西辰溪县松溪口遗址曾出土一件夹细砂白陶盘标本[15],圈足外底饰有八角星纹,中央是一直线互垂四分纹,最外围有圆圈和连弧纹(图一,5)[16]。而实际上,八角星纹无论是外在的形式结构还是内在的观念都与四方纹相同,是后者多种变体之一。

差不多同时间,四方纹随着陶祖礼器的发展进入峡江地区后纹样变得更加丰富而繁缛。该地区陶祖礼器的发展过程可概括为:从澧阳平原的彭头山、皂市下层文化开始出现并往北发展,在宜昌地区以城背溪文化为代表继续演化,再往西进入三峡,在峡区多个遗址中皆有发现[17],如柳林溪、朝天嘴、孙家河、花庙堤、杨家湾等[18]。其中单柳林溪一个遗址就出土了900多件[19],其重要性及流行程度不言而喻。这里的陶祖礼器,器身上常见刻划纹,顶面上则多见四方纹。如按时间顺序排列,可清晰地看到四分纹由简单到丰富繁缛的演化过程(图一,6~8)。

三、古国社会中四方纹礼器的沿用脉络

01 四方纹彩陶与毁器礼仪考

四方纹进入山地以后又向东传播,扩散至汉北地区。枝江关庙山遗址大溪文化二期遗存(距今约5700~5500年前[20])中出现了最早的四方纹彩陶。纹样彩绘于陶碗圈足底部,都是以多条直线或链环纹组成形式较简单的“十字形”(图一,9~11)[21]。这种彩绘纹样的手法,显然与前述年代较早、以刻划方式为主的四方纹不同,可能是受当时新兴的彩绘技法所影响。但无论其四分结构、施加对象及部位都明显借镜了澧阳—洞庭平原的四方纹,是学习和模仿的结果。

同类的纹饰也出现在汉北地区油子岭文化(距今约5600~5300年前[22])天门石家河遗址谭家岭所出的彩陶碗上(图一,12~14)[23]。这些四分纹全部都是直线互垂四方纹,都用黑彩饰于彩陶碗外底的圈足内。

此外,观察谭家岭报告中一到三期彩陶碗底四方纹绘制质量逐步下降的现象,可知先民对该纹样重视程度的改变。第一期的四方纹构图工整,把圈足分为四等分,且彩绘图案条理分明,线条毕直、纤细而平均,显示出制作者较优秀的手艺及工作的细致度(图一,12)。第二期的,虽可见四分结构,但平行线数量不一,线条长短不齐、粗细不均,更有甚者其外圈把四分纹部分覆盖掉,可知制作者的工艺水平反而不如以前精细,工作较粗疏(图一,13)。第三期的,无论在构图还是绘画上都比第一、二期更加草率,四分结构只能勉强看出来,线条随意,也有盖掉部分四分纹的情况(图一,14)。观乎这种发展趋势,四方纹的重要性从谭家岭一期以后快速下降,变得不受重视。这种情况要到屈家岭文化时期,四分构图由圈足底部转到纺轮上才有所改变。

在长江中游平原四方纹开始大量出现在陶纺轮上之前,它一般见于容器的底部。在平原地区,除了最初是在彭头山文化陶祖礼器上之外,由皂市下层文化直至屈家岭文化早期,四方纹都施于容器上。这种以容器作为礼器的转型和变化,可能与当时人在仪式中以容器盛载食物祭品有关。施有四方纹、作为礼器的容器,如果在墓中出土,一般比较完整。但谭家岭遗址1987年第III发掘区第一至三期的地层堆积中,出土了不少带有彩绘四方纹及少量其他纹样的残圈足。在数量上是逐期增加,第三期数量最多。从报告上展示的标本线图可知,在同一堆积中出土的无彩鼎、罐类器物都可以复原(或是完整的,报告中未有详述),保存状况相对良好;但一些彩陶器如碗、盆、杯等多数残破,其中可见彩陶碗残圈足数量较多,大多不能复原。我们推测这种不一致性是由于先民故意打破彩陶器并留下残片于现场。这种行为可能是一种仪式活动,在过程中相关礼器有意被打碎,而剩下“毁器”后的关键部位,被仪式性地埋藏。

这种仪式性行为在该地区并不罕见[24]。如上述柳林溪、杨家湾遗址发现被埋藏的碗底上都刻有符号,应是礼器。谭家岭遗址的情况亦如是,只是在器底上没有刻文符号,而有四方纹。柳林溪、杨家湾遗址所埋藏的器底皆出自没有明显功能的地层或土坑中,但是谭家岭遗址第III发掘区是一片墓地的边沿,前述饰四方纹的彩陶碗圈足残片及一些器身残片就分布于墓地东面的地层堆积之中。我们推测,这种堆积应为不同时期墓葬旁边地面的废弃堆积,故这些出土物很可能是在墓地附近使用并遗下的器物。因此,这些带四方纹的碎器很可能是与葬礼或祭拜亡者等仪式所用之礼器。在这里我们可以参考人类学的认识探讨该行为的结构性含义。

在墓地旁毁损并遗弃礼器,属于过渡礼仪中的分隔礼仪,用于分隔亡者与生者,让亡者从生者的社会中脱离出去。法国民俗学家阿诺尔德.范热内普(Arnold van Gennep)[25] 提出基于仪式过程特征的动态性分类,总结出一套“过渡礼仪模式”。范热内普分析了不同文化的仪式后总结出这套模式:当一个体从一地域到另一地域(物理的或信仰上的)、从一群体到另一群体(如身份地位的转变)、或从一状态到另一状态(如生病、怀孕或生死),其经历的仪式都重复着一个典型的进程顺序,其中包括阈限前礼仪(分隔礼仪,即脱离原来地域、群体或状态)、阈限礼仪(边沿礼仪,即转换中的礼仪)和阈限后礼仪(聚合礼仪,即转换、再生或融入到新的地域、群体或状况)[26]。就本文所讨论的情况,我们可以尝试结合考古情境、民族志和人类学知识来重构当时可能的祭祀行为。

该区域被先民用作墓地,他们把制作成本较高、外表较特别的彩陶容器带到墓地,当中最常见的似乎是带有四方纹的彩陶碗。在墓地上进行的礼仪活动最少可有葬礼和祭拜亡者两种,生者用带来的彩陶容器放祭品供亡者享用。在仪式完成后,很多文化都有分享祭品的习惯,这种在墓地进行的共餐行为,常常被认为亡者亦参与其中并使其娱悦,是一种团结亡者与生者的聚合礼仪。然而,生者与亡者的世界不同,很多文化都认为亡者会对生者构成危险,在完成所有强调生者与亡者团结的聚合礼仪后,必需以分隔礼仪重新分开两者。为此,生者把亡者使用过的彩陶礼器毁损并留在墓地上,以切断与亡者的联系,防止亡者跟随生者回到居住区。也就是说,彩陶碗在这里被用作亡者的食器和祭器。之所以在碗上绘四方纹,或许跟四方纹所象征的四方世界和四时循环有关,即有助于亡者到另一个世界并再生[27]。

02强调时间维度令四方纹有了由静到动的改变

从油子岭文化到石家河文化(约距今5100~4300年)[28],四方纹的发展反映先民对时间维度的重视不断增加。前文已经说明了四方、四时是同一种观念,前者是静态的方位观念,而后者则是动态的时间循环观念。在屈家岭文化以前,四方纹大多施于容器的中央、纹样工整、稳定,更多的表现静态方位观。但自屈家岭文化起,四方纹开始由“静”转“动”,这种改变体现在三个方面:1. 屈家岭文化时期四分纹从容器转移到更具动感的纺轮上;2. “动态四方纹”出现;3. 从屈家岭到石家河时期,动态四方纹占比增加,变得与静态四方纹同等重要。

(1)四方纹载体的改变

进入屈家岭文化时期(距今约5500~4800年前)四方纹很少出现在容器之上,转而出现在彩陶纺轮之上。陶纺轮是屈家岭—石家河文化中常见的器物,可分为素面和有彩两大类。前者是纺线工具,使用时悬于多股纱线或纤维末端高速旋转,把多股细线合成粗线,是一种具动感的旋转工具。后者是彩陶纺轮形礼器,其制作精美、纹样丰富且多为四方纹,在天门石家河邓家湾祭祀遗迹上曾大量出土,表明它普遍被用于祭祀活动。我们认为,四方纹之所以出现在纺轮这种工具之上,或者说,在纺轮上彩绘四方纹以将其礼器化,是因为纺轮旋转的用法,与四方四时观念中动态与轮转循环的元素相合,可以用作为后者的隐喻和象征。

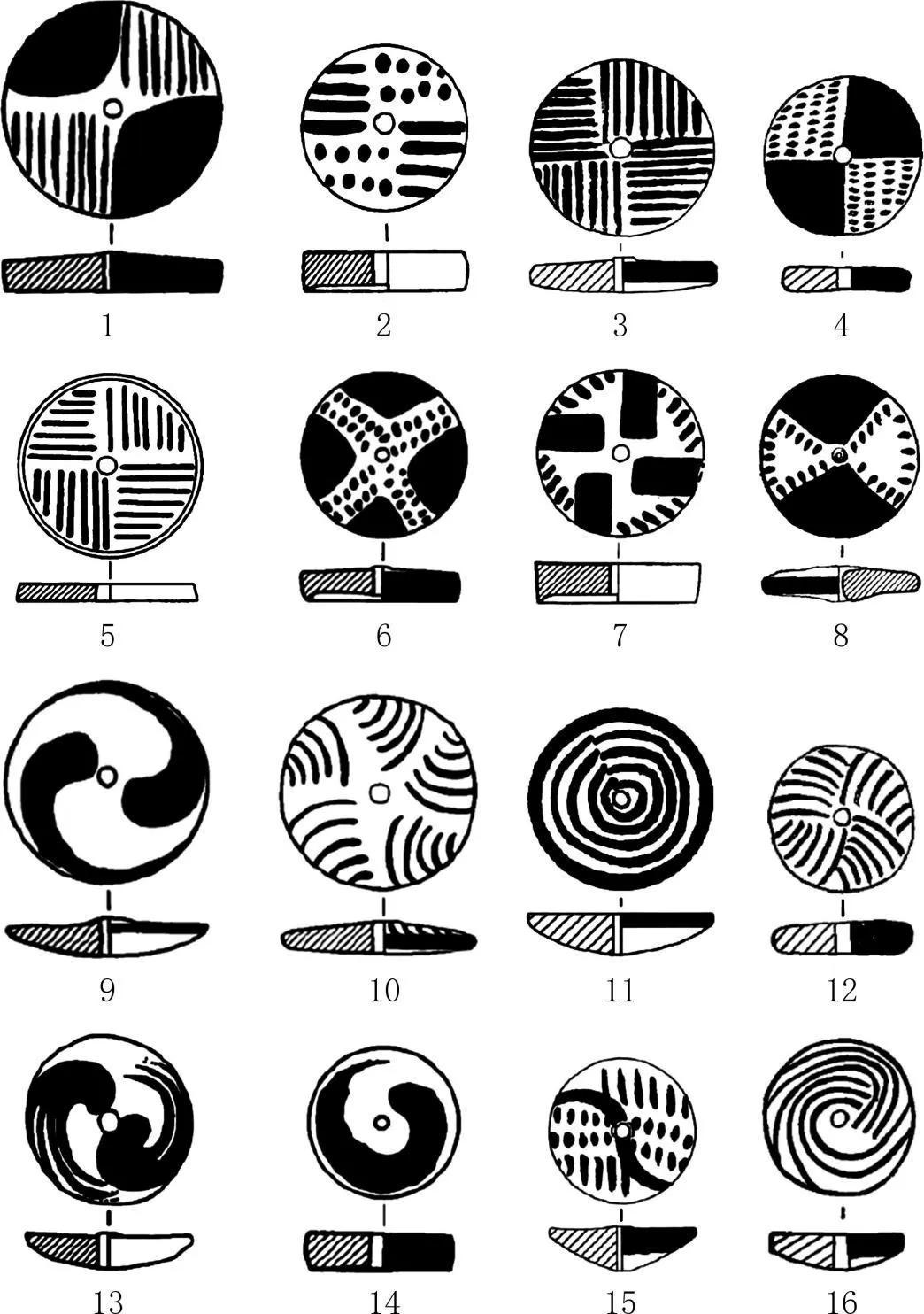

图二 静态四方纹(1~8)和旋转纹(9~16)

屈家岭文化彩陶纺轮:1~4. 邓家湾AT307⑥:14、T31④:13;谭家岭ⅣT2211⑥B:10;罗家柏岭T10⑦:6;9~12. 邓家湾AT307⑤:9、T5⑦:1;谭家岭ⅢH9:2;罗家柏岭T11⑤:1;石家河文化彩陶纺轮:5~8. 邓家湾T34③:21、AT3⑤:88、T34③:3;罗家柏岭T11④A:2;13~16. 邓家湾AT104⑦a:17、AT104⑦b:5;谭家岭ⅡK17:31;罗家柏岭T7⑤:13。

(2)动态四方纹的出现

除了载体的改变,四方纹中还出现了富有动感的新纹样,特别是在新的彩陶纺轮这一个载体上,纹样的种类变得更丰富和典型。刘德银最早把江汉地区彩陶纺轮纹样分为17种,并总结其都“离不开直线、弧线”[29]。我们认为,刘氏的分类仔细,但似乎未能展示纹样演化的特色。如果不局限于纹样的外在表现形式,而是透过表象看内在,那么,石家河遗址的彩陶纺轮形礼器纹样可以分为“静态”和“动态”两种结构。本文所谓“静态四方纹”及“动态四方纹”,特指这两种构图中符合四方纹构图原则的具体纹样。

所谓“静态四方纹”是相对于新出现的“动态四方纹”而言的,前者实际上是该地区典型的四方纹图案结构的延续。我们分析了邓家湾、谭家岭和罗家柏岭[30] 的彩陶纺轮后,发现屈家岭和石家河两个文化时期的静态四方纹没有明显差别,都是以纺轮穿孔为中心,把圆形分为四份,并在区间内填充圆点、线条或色块等不同图案(图二,1~8)。在不同的填充组合中,平行线最为常见,有不少是纯粹使用平行线填充的典型“直线互垂四方纹”[31]。另外,仔细观察可以发现四个区间一般填有两种图案,对角图案一样,而邻角不同,可称为“二色”。因此,四方纹的结构以“四”为主,同时也有“二”;我们将会稍后讨论这种“四分二色”现象。

新出现的“动态四方纹”是“旋转纹”的一种,以弧线为主,在静置时也有动感,是对四方四时观念中动态与循环元素的强调;由于这种元素更加切合时间的流动性特点,所以,我们认为它们的出现表明社会开始更多关注时间的韵律和节奏。动态风格的纹样在彩陶纺轮上表现为以纺轮穿孔为中心,周围饰以旋涡、弧线、扇叶或逗点状图案,线条皆为弧线,整体走势呈顺时或逆时针方向发展,同时这些图案会把圆面分为若干份(图二,9)。我们称之为“旋转纹”。而 “动态四方纹”就是旋转纹中同时也符合四方纹构图原则的纹样。

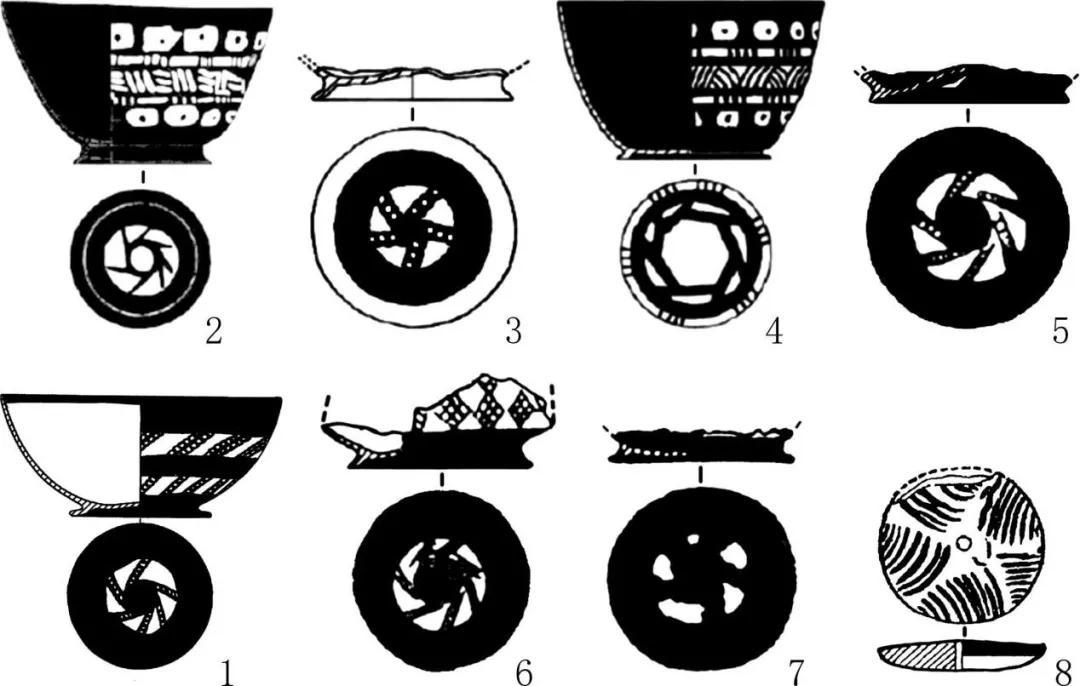

动态四方纹的产生是旋转纹的动态元素与四方纹四分结构的结合。旋转纹最早可追溯到关庙山遗址大溪文化二期,在其彩陶圈足碗底除了静态四方纹外,亦有旋转纹。有两个标本器底都施有带留白小点纹宽带组成的动态纹样,图案圆心是一大圆点,五或六条宽带以同一角度向同一方向排列,像一个旋转中的图案(图三,1)[32]。

与关庙山遗址大溪文化二期差不多同期但稍晚的油子岭文化亦有旋转纹。如谭家岭一、二期的旋转纹有两种形式。一种是与前述一样的带留白小点纹宽带旋转纹(图三,3、5)[33]。另一种是纯由线条组成的圆形动态纹样,圆周有一圈彩绘,圆心留白,多条线条以同一角度向同一方向排列,状似转轮(图三,2、4)[34]。然而第三期暂未见有动态纹样的例子。在纹样的绘制质量上,第一期的旋转纹结构工整、线条粗细度一致,显示出较优秀的手艺及较高的工作细致度;到第二期则显得结构较松散、线条歪斜,但粗细度仍较为一致,显示绘制时较粗疏。

另外,同属油子岭文化的油子岭遗址一期和三期遗存中亦有出现旋转纹。该遗址一期的纹样是上述带留白小点纹宽带转轮图案,施于彩陶杯和薄胎彩陶碗底圈足内(图三,6-7)[35]。但其纹样结构较不清晰、线条歪斜、粗细度较不一致。该遗址第三期的旋转纹亦有用于纺轮上,如标本H2:18[36](图三,8)器表的空间分五份,里面填充了成排的线纹,线纹弧度较小,都向一个方向弯曲,动感较不明显。

图三 关庙山彩陶碗:1. T62⑤AH141:9;谭家岭彩陶碗:(第一期)2~3. ⅢT1107⑥:51、ⅢT100613:1;(第二期)4~5. ⅢT1107⑤C:41、ⅢT906⑥:11

京山油子岭彩陶器:6. 彩陶杯(T3④:8) 7. 薄胎彩陶碗底(T4③:5) 8. 彩陶纺轮(H2:18)

(3)旋转纹占比增加

油子岭文化中,原本各自出现的旋转纹与四方纹,至屈家岭文化时期有将此二者融合的趋势,产生新的动态四方纹;且其占比不断增加,到石家河文化时期成为主流纹样。与此相应,虽然静态四分纹仍然常见于屈家岭文化时期,但到了石家河文化时期其所占比例明显减少。

在罗家柏岭发掘简报中[37],彩陶纺轮按纹样分类,并列明了每一类的数量,因此可以统计不同纹样所占比例。该遗址出土屈家岭文化彩陶纺轮34件,其中静态四分纹有25件,约占总数的七成;旋转纹数量为8件,约占总数两成多。但是,到了石家河时期,38件彩陶纺轮中,只有3件属静态四分纹,占总数不到一成;旋转纹达到26件,接近总数的七成[38]。据此,我们可以看到静态四分纹和旋转纹所占比例在两个文化时期此消彼长——屈家岭文化时期流行静态四分纹,至石家河文化时期旋转纹更为流行。这种变化似乎表明其时人们更加重视时间维度的生命过程,这与石家河文化再生信仰的兴盛现象有关,二者背后体现了相同的社会文化逻辑与趋势[39]。

03时空观念焦点的转换与分化

从屈家岭文化到石家河文化时期,旋转纹的分割结构出现了变化,可能暗示了相关时、空观念体系中,焦点的转移。旋转纹的构图亦会把纺轮表面分作多份,标本上可见:不分、二分、三分、四分、五分、六分和八分[40],七种分割结构。这些区间一般填入旋涡、弧线、扇叶或逗点状图案,也有留白的情况。

我们尝试统计各种旋转结构的数量比例,但由于各个报告中都没有以此种标准进行分类报导,所以不能够获得完整的数据,只能依靠标本中各种结构的数量比例作一个估算。上述三个考古报告中共有35件旋转纹标本,我们把标本线图所显示的分割结构按出土地点及文化时期进行整理后发现,屈家岭文化时期以四分结构最多,占总数一半以上,其次为三分,再次是不分、五分和八分,不见二分和六分。在石家河文化时期,二分和四分比例相当,各占总数的四成,是当时常见的纹样结构,另有少量五分、三分和六分,不见不分和八分。

由此可见,旋转纹从屈家岭文化时期到石家河文化时期出现了两个重要的转变。首先,四分结构(即动态四方纹)在两个文化时期都很常见,但其占比在石家河文化时期有所减少,这个现象与前文所述静态四方纹在两个文化时期由盛转衰互相呼应。其次,在屈家岭文化的旋转纹中,四分最多,不见二分;但到了石家河文化时期,二分结构一跃成为最常见的结构,形成一个二分与四分同样流行的局面。

对于上述变化,我们认为这是一个由“四”到“二”的化约过程。“二”是“四”的因数,二分结构的大量涌现可以视为对四分结构的简化。但“四分”本来对应的是“四方”、“四时”,即东、南、西、北四方,和二分二至(春分、秋分,夏至、冬至),简化它们意味着其中的两个内涵被化约。四方四时观念最初产生时,四个内涵的地位应是平等和同质的,最早、最典型、沿用最久的直线互垂四分纹清晰地表达和支持这一点(例:图一,2;图二,5)。到屈家岭文化时期,出现了更多由两种图案组成的四分纹,即“四分二色”构图(图二,1、2、4、8),可以认为是先民对时空之四分内涵有了不同的认识,改以成对配置,以二色配置四分,已初具将四化约为二的雏形。

再到石家河文化时期,旋转构图中出现了最简化的纹样,这是以一个彩绘的逗点状图案形成有彩、无彩(留白)的二分对比结构(图二,14)。这种从静态四分到动态二分的变化,可能显示精神文化内涵已经历了双重转换与化约。首先如前述,从静态四分到动态四分是从时、空并重转换到更关注时间的韵律和节奏。再次,从动态四分到二分,则是把四分的时间年周期化约为二分。也就是说,随着农耕生活的发展以及知识的细化,先民不再平等地看待四时,而是突出其中关键的二分。参考农业生活的背景,可以推论四方四时观念中春秋二分最有可能被赋与更高的地位。因为从四分到二分结构的转变,体现在强调时间维度的旋转构图上。对农业生产者而言,春分和秋分是一年之中最重要的两个时间点,是最重要的季节变化临界点[41]。春分到来意味着不宜作物生长的冬天结束,迎来有利播种育苗的春天;秋分到来代表了作物收成之时,开始步入万物沉寂的冬天。因此,春秋二分是农业生活最具标志性的时间点,最有可能在四时中受到更多的重视。与此同时,已居于次要地位的四方空间也不再平等。春秋二分是一年之中太阳从正东方升起、到正西方落下的日子,同时作物春生秋死与太阳东升西落亦具有同构性。因此在四方空间观念中,与春秋相对应的东西二方亦同时受到重视。近年发掘的印信台正好位于石家河古城城外正西方,是石家河时期的祭台[42],这应该不是巧合,背后具有相同的时代信仰背景,即越来越重视死生与东西二元转化过程。

四、结语

长江中游四方四时观念的产生与发展可能是认识先秦两汉思想概念来源的重要线索。四方纹、八角星图的传播与影响的范围广阔、时间长久。它们在新石器中晚期仍仅见于长江中游,主要是洞庭湖平原的皂市下层、汤家岗文化,周围山区猎民也模仿一些。但是从铜石并用时代以来(约距今5500年后),四方纹和八角星图成为各地通见的纹饰。崧泽文化陶器、凌家滩玉器、良渚陶器和玉器,一路到山东、东北,传承到殷周、汉代,最后周易八卦、洛书的意思可能也属于这一深远传统所衍生的概念图式。

注释

[1]郭静云、郭立新:《从新石器时代刻纹白陶和八角星图看平原与山地文化的关系》,《东南文化》2014年第4期。

[2]郭静云:《郭店楚简<太一>四时与四季概念》,《文史哲》2009年第5期。

[3]郭立新、郭静云、范梓浩等:《时空之旅:文明摇篮追踪》,上海文化出版社2017年版,第128~144页。

[4]刘德银使用“直线横竖垂直四分纹”和“卵点彩面四分纹”指称彩陶纺轮上的纹样,参见刘德银:《论江汉地区新石器时代出土的陶纺轮》,《湖北省考古学会论文选集(二)》,湖北省考古学会主编,江汉考古编辑部1991年版,第36~43页。张绪球把油子岭早期彩陶碗底纹样描述为“由成组短直线互垂组成的四分纹”,参见张绪球:《简论油子岭文化遗存的分期与特征》,《纪念石家河遗址考古发掘60年学术研讨会论文集》,湖北省文物考古研究所2015年版,第127~148页。

[5]郭伟民:《新石器时代澧阳平原与汉东地区的文化和社会》,文物出版社2010年版,第35~37页。

[6]参见郭静云、郭立新:《论稻作萌生与成熟的时空问题(续)》,《中国农史》2014年第6期,引 老奀:《长江中游新石器早期遗存农业初探》,《古今农业》1990 年第1 期;向安强:《论长江中游新石器时代早期遗存的农业》,《农业考古》1991 年第1 期;向安强:《洞庭湖区史前农业初探》,《农业考古》1993 年第1 期。

[7]赵柏熹:《长江中游新石器时代陶支座研究》,硕士论文,中山大学2015年版。

[8]湖南省文物考古研究所:《彭头山与八十垱》,科学出版社2006年版,第413~415、419页。

[9]本文所述各考古学文化的绝对年代,除特别说明者,余皆依郭静云:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》,上海古籍出版社2016年版,第6页。

[10]岳阳市文物工作队、钱粮湖农场文管会:《钱粮湖坟山堡新石器时代遗址试掘报告》,《湖南考古辑刊》,1994年。

[11]郭静云、郭立新:《从新石器时代刻纹白陶和八角星图看平原与山地文化的关系》。

[12]郭静云、郭立新:《从新石器时代刻纹白陶和八角星图看平原与山地文化的关系》。

[13]湖南省文物考古研究所:《安乡汤家岗:新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社2013年版,第364~365页。

[14]郭静云、郭立新:《从新石器时代刻纹白陶和八角星图看平原与山地文化的关系》。

[15]该遗址位处碳酸钙地区,碳十四年代测试需经过碳酸钙校正,单一标本的测年经过校正后为距今6014±94年,该圈足盘出土于遗址的晚期堆积中,其年代或许更晚一些,参见郭静云:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》,第313页。

[16]湖南省文物考古研究所:《湖南辰溪县松溪口贝丘遗址发掘简报》,《文物》2001年第6期。

[17]赵柏熹:《长江中游新石器时代陶支座研究》。

[18]由于这些遗址均没有测年样本,所以只能以间接的依据其他遗址来推论其年代。罗运兵认为柳林溪遗址年代早于属于大溪文化的杨家湾遗址,参见罗运兵:《试论柳林溪文化》,《2003年三峡文物保护与考古学研究学术研讨会》,2003年版,第101~114页。但是从柳林溪遗存中出现泥质黑陶、刻划符号等现象来看,其年代可能不早于大溪文化,也不早于杨家湾遗址。

[19]国务院三峡工程建设委员会办公室等:《秭归柳林溪》,科学出版社2003年版,第55页。

[20]本文以关庙山IV和V区大溪文化一期和三期的碳十四测年数据为依归,选取一期晚段的测年数据ZK-994为二期年代上限、三期的ZK-891为二期年代下限。以上数据笔者都在Oxcal v4.3.2.网上平台以IntCal13曲线校正,并选取了中位值。数据来源参见中国社会科学院考古研究所编著:《枝江关庙山》,文物出版社2017年版,第1020页。

[21]中国社会科学院考古研究所编著:《枝江关庙山》,第274~275页。

[22]年代上限参见范梓浩:《从泥质黑陶遗存看两湖地区新石器时代晚期文化格局的转换》,《2015年台湾考古工作会报论文集》,台湾史前文化博物馆2016年版,第349~367页;下限参见湖北省文物考古研究所、天门市博物馆编:《天门龙嘴》,科学出版社2015年版,第330页。

[23]湖北省荆州博物馆、北京大学考古学系、湖北省文物考古研究所等编著:《谭家岭》,文物出版社2011年版,第21、49、78页。

[24]参见邱诗萤:《长江中游史前毁器葬》,《三峡大学学报(人文社会科学版)》2014年第5期。

[25]张举文指出,范热内普虽被后世称为人类学家、社会学家、民族志学家等,但范热内普始终称自己为民俗学家。参见[法]范热内普撰、张举文译:《过渡礼仪》,商务印书馆2010年版,“代译序”。

[26][法]范热内普撰、张举文译:《过渡礼仪》,第10、137~141页。

[27]再生信仰是理解长江中游上古精神文化的重要切入点,参见郭立新、郭静云、范梓浩等:《时空之旅:文明摇篮追踪》,第183-185页;郭静云、郭立新:《生命的本源与再生:从石家河到盘龙城丧葬礼仪中的祖先牌位、明器与陶缸》,《纪念石家河遗址考古发掘60年学术研讨会论文集》,湖北省文物考古研究所2015年版。

[28]原思训、陈铁梅、胡艳秋、蒙清平、马力:《碳十四年代测定报告(九)》,《文物》1994年第4期; 刘俊男、易桂花:《碳十四测年与石家河文化起讫年代问题》,《华夏考古》2014年第1期。

[29]刘德银:《论江汉地区新石器时代出土的陶纺轮》。

[30]湖北省文物考古研究所等:《邓家湾》,文物出版社2003年版。湖北省荆州博物馆等:《谭家岭》。湖北省文物考古研究所、中国社会科学院考古研究所:《湖北石家河罗家柏岭新石器时代遗址》,《考古学报》1994年第2期。

[31]即刘德银所指的“直线横竪垂直四分纹”,及张绪球所指的“由成组短直线互垂组成的四分纹”。

[32]中国社会科学院考古研究所编著:《枝江关庙山》,第289~290页。

[33]湖北省荆州博物馆等:《谭家岭》,第47、49页。

[34]湖北省荆州博物馆等:《谭家岭》,第21、22页。

[35]湖北省荆州地区博物馆:《湖北京山油子岭新石器时代遗址的试掘》,《考古》1994年第10期。

[36]湖北省荆州地区博物馆:《湖北京山油子岭新石器时代遗址的试掘》。

[37]湖北省文物考古研究所、中国社会科学院考古研究所:《湖北石家河罗家柏岭新石器时代遗址》。

[38]《湖北石家河罗家柏岭新石器时代遗址》简报中,屈家岭文化第一、三、四和五种彩陶纺轮的纹样属静态四分纹,第二和第六种的纹样属旋转纹;而石家河文化的只有第五和第六种属静态四分纹,第一、二、四、七、八、九和十种的纹样绝大部份可以归类为旋转纹(第二类中只有一件不属旋转纹)。

[39]郭立新、郭静云、范梓浩等:《时空之旅:文明摇篮追踪》,第183~185页;郭静云、郭立新:《生命的本源与再生:从石家河到盘龙城丧葬礼仪中的祖先牌位、明器与陶缸》,《纪念石家河遗址考古发掘60年学术研讨会论文集》,湖北天门2015年12月。

[40]本文的“动态四方纹”就是二、四、八分等分割结构的旋转纹。

[41]郭静云、郭立新:《从新石器时代刻纹白陶和八角星图看平原与山地文化的关系》。

[42] 湖北省文物考古研究所等:《湖北天门市石家河遗址2014-2016年的勘探与发现》,《考古》2017年7期。

原美颌龙:德国小型食肉恐龙(长1.2米/距今2.19亿年前)

对于原美颌龙,很多朋友应该不陌生,它在《侏罗纪公园》、《侏罗纪世界》等影视剧中都有出现,是经过基因工程而重新产生的已灭绝恐龙之一。不过影视剧中对原美颌龙描述有所偏颇,接下来小编为大家详细介绍一下。原美颌龙基本资料我要新鲜事2023-05-09 17:20:270000“先秦至隋唐出土资料研读班”活动纪要

林素莹/陈胤慧历史考古与上古文明2016年10月29星期六中午和下午,在中正大学文学院雅堂(211室)举行了“先秦至隋唐出土资料研读班”第一次研读活动。研读活动由中正大学历史系郭静云教授担任召集人,台湾师范大学历史系石兰梅教授、台南艺术大学黄翠梅教授和庄蕙芷助理教授,中国人民大学魏坚教授,中正大学李昭毅助理教授和仁德医护管理专科学校复健科罗文星助理教授等二十余人参加了是次研读活动。我要新鲜事2023-05-27 04:52:130000旧鲨齿龙:最古老的鲨齿龙科(最长10米/仅出土尾椎骨)

旧鲨齿龙是一种兽脚亚目下的鲨齿龙科恐龙,也是目前已经发现的最原始的鲨齿龙科恐龙,诞生于侏罗纪的末期,平均体长可以达到8.5-10米,属于大型肉食恐龙的一种,它的第一批化石是在非洲的坦桑尼亚发现的。旧鲨齿龙的体型我要新鲜事2023-05-10 14:04:260000《北京博物馆之城建设发展规划(2023-2035)》面向社会征求意见

我要新鲜事2023-05-06 13:02:540000「收藏」历届全国“百优”获奖及提名博士论文(历史学)

历届全国“百优”获奖及提名博士论文(历史学)1999年获奖2000年获奖2001年获奖2002年获奖2003年获奖提名2004年获奖提名2005年获奖提名2006年获奖提名2007年获奖提名2008年获奖提名2009年获奖提名2010年获奖提名2011年获奖提名2012年获奖提名2013年获奖提名0000