农、畜原初驯化相分不相合(“蓝色革命”之二)

【说明】本文为郭静云、郭立新所著《“蓝色革命”:新石器生活方式的发生机制及指标问题(东亚视角)》(原刊于《中国农史》2019年第4-5期),因全文内容较长,现分节摘发。

二、农、畜原初驯化相分不相合

因为农产和畜产都是新石器革命的成果,故有些人认为两者应该成套出现,才能表达有“新石器革命”的发生,所以寻找能同时驯化植物和动物的自然条件;由此而习惯性地将新石器革命的发生地指向西亚“新月沃土”地带,因这里既有野生麦类,亦有野羊,具备农畜互补发展的条件[1]。如詹姆斯·梅拉尔特(JamesMellaart)认为,因为在尼罗河流域没有野羊和野生小麦,所以不能成为农耕生活的摇篮。[2]根据现代生物学的认识,软粒小麦的野生祖先确实只发现在西亚地区海拔800─1000米的地区,但是古埃及和两河流域粮食比重最多的大麦的野生祖先,迄今仍可见于北非地区,其自然分布区相当广,并不限于某特定的区域内。[3]在古埃及没有豢养绵羊和山羊的畜牧业,禁忌养猪,但这并不否定古埃及有栽培大麦、双粒小麦或硬粒小麦的可能性,而独立成为原生农耕文明。例如最近在尼罗河努比亚地区的考古发掘中,发现有新石器早期食用及驯化麦属植物的遗存;并且除了大麦和小麦之外,在努比亚新石器早中期时代墓葬中,还发现了黍粟的残迹[4]。既然我们不会以为黍和粟的驯化技术是从东亚中国地区来到非洲的,同理,我们也不宜肯定地说尼罗河的驯化麦属一定是源自西亚的。换言之,在麦作起源相关问题上还有很多空白之处,将西亚新月沃土视为新石器革命独一起源之说恐难成定论。

其实,20世纪前半叶FritzGraebner、W.Schmidt、W.Koppers等德国人类学家提出,驯化动物与驯化植物应该是不同的族群,他们后来在漫长的历史长河中互相影响、互相传播、交换技术和驯化物种,最终达到互补同化的程度。[5]虽然现代考古学基本上否定这些被归类为“维也纳历史文化学派”的观点,但是在否定他们众多不适当假设的同时,也放弃他们所提出的合理观点,包括农畜起源之区分。后来这种观点又曾被重新兴起,如法兰克·霍尔(Frank Hole)将西亚近东的驯化分为两个阶段,在第一个阶段动、植物等不同物种是分别在不同地区被驯化的;直至第二阶段才出现不同驯化物种的组合。[6]不过,总体来说,农牧来源是否并存过或分开,考古界迄今仍无共识。

笔者认为,首先从对自然界动植物的基本认识来看,这一问题牵涉到动物的类型,是否适合在驯化植物的同时,也驯化该动物,因为这经常是不同的策略。例如驯化野鸡、鸭鹅与栽培农作物似乎没有多少矛盾,但是能驯化野猪、野羊等大型四肢动物的必要条件,恐怕很难让人们同时也驯化农作物。因此法兰克·霍尔提出的模式才合理。

笔者在对中国新石器文化进行研究时也发现,驯化植物与驯化动物并无同步性,并不是同一群人发明耕作和畜牧技术,两者相搭配是新石器中晚期跨人群交易、合作、互相学习而产生的结果。我们要谨慎地考虑,最初驯化不同动物、栽培不同植物,都是件很不容易的事,都需要初始驯化者对自己的生活策略做出各不相同的安排。因为驯化是一种专业化的生活安排,若不集中在一种策略上,驯化目标便难以实现。初期新石器时代社会都不大,且还处于摸索和技术初创阶段,并没有能力同时聚焦于几种不同的目标,或同时采取几种不同的生计策略。

在近几千年以来的经验认识中,人群可以内部分工,同时进行狩猎、渔业、采集和耕作;但此经验早已忽略,在原创造者的初始阶段,在追求按照自己的目标改变、驯化自然物种的时候,需要集中精力配合驯化的目标而安排生活。笔者从此角度分析驯化者必定遵从的行为就发现,不同植物的栽培或许还可以同时进行,但这首先应该是生长条件相同的植物,只有驯化得到一定的成果之后,才能考虑栽培其他、周围环境罕有的种类。至于驯化野兽,这需要考虑更复杂的策略,不同野兽的驯化需要采用不同的做法,驯化者的社会生活要配合此目的而做出适当安排才有成功的可能性。所以,更不用考虑同时驯化野兽和栽培植物,这几乎是没有可能性的,因为不同的目标需要各不相同的生活安排。在初期的情况中,人们只能尝试生产某种类的食物,其他仍依靠攫取。

只有在农、畜驯化达到一定的成熟度,尤其是动物已经被驯化得不再野之后,再经过族群互相学习和结合的过程,农、畜生活才能合为一体。当然,这种人类间的族群相分的策略所代表的是原创驯化阶段的情况。野草、野兽被驯化后,其余未亲自参与驯化的人群社会,只需要学习和模仿原创者成果,吸收已被驯化的物种而照着方法继续培养,所以不会认识到驯化策略的难度和专业性,因此便可以根据所处自然环境和自己的生活情况来搭配农、畜的生产,选择多元的生计方式。

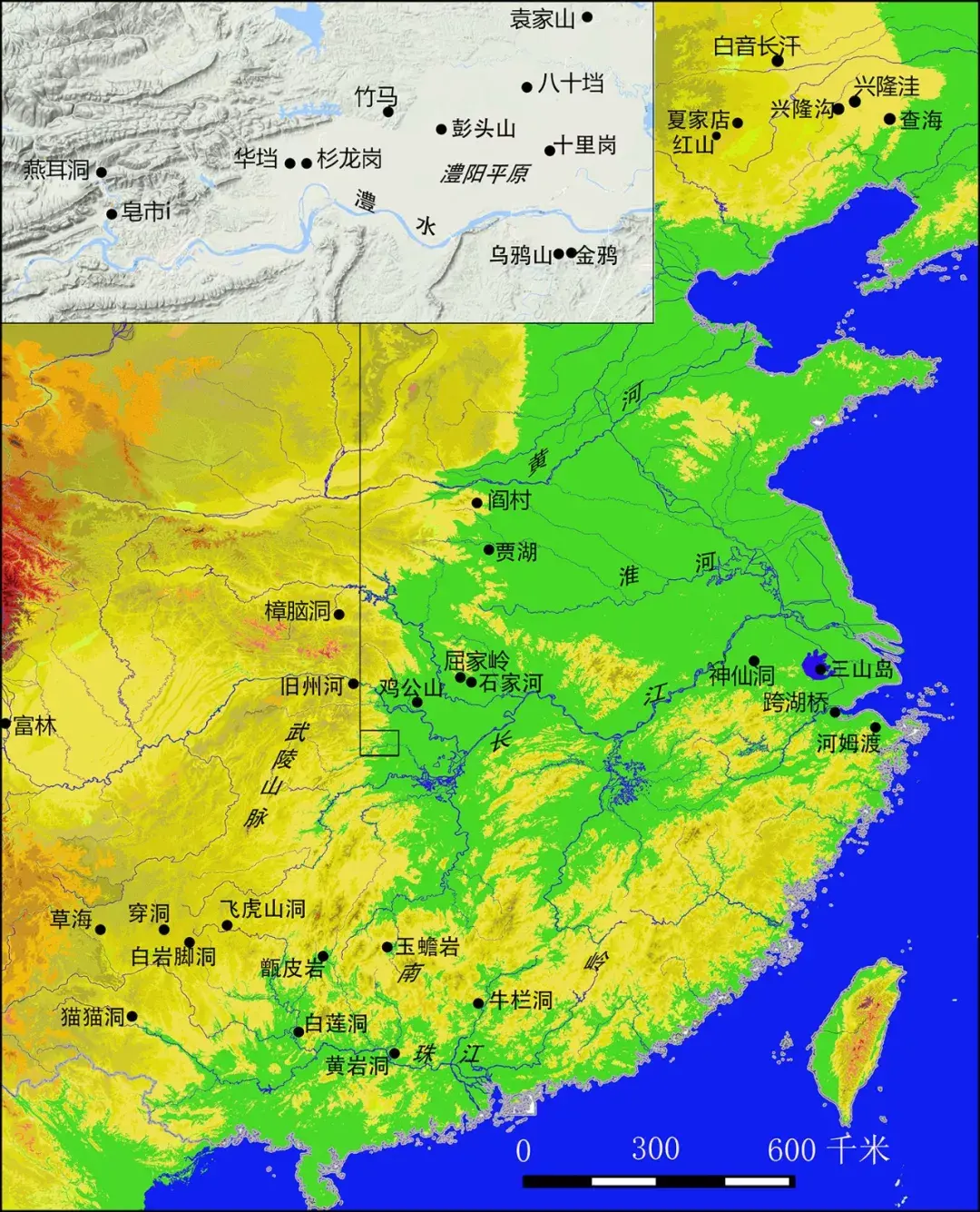

从中国的资料来看,栽培水稻为主食和驯化野猪并不是同一时期和同一群人努力的成果,前者由长江中游平原新石器早期的族群发明,以彭头山文化为代表(约10000─7800 BP)[7],而后者依笔者浅见,最初是中国东北努鲁儿虎山脉山麓地带的人群所致力达到的目标,以查海文化为代表(约距今7900─7500)[8]。笔者认为,在其他地区,农、畜生活的混合在初始时应该也不是共同发展,而是时代较晚的人群互动及联合发展的结果。所以,不宜从农、畜野生祖先成套的指标,来讨论“新石器革命”的发祥地问题。

(未完待续)

[1]Braidwood,Robert J. Prehistoric Men;孙隆基,《新世界史(第一卷)》,北京:中信出版集团,2015年,14─39。[2] Mellaart, James.The EarliestSettlementsin Western Asia - From the Ninth to the End of the Fifth MillenniumB.C.TheCambridge Ancient History Revised Edition of Volume I. Cambridge:The UniversityPress, 1967, pp 248-303)。[3] Вавилов Н. И. Центрыпроисхождениякультурных растений. Л.: Тип. им. Гутенберга, 1926 (NikolaiI. Vavilov Origin and Geography of Cultivated Plants (translated by DorisLöve).. Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1992)。同时,根据瓦维洛夫的研究成果,硬粒小麦的栽培源自衣索比亚高原尼罗河上游,或由古埃及人的祖先栽培所得。[4]P. Ryan, W.A. Out, J.J. García-Granero, M. Madella, D. Usai. Plant microremains from the white deposits and skeletons ofGhaba and R12 cemeteries. Identification and implications. In: D. Usai, S. Salvatori and Y. Lecointe (eds). Ghaba. AnEarly Neolithic cemetery in Central Sudan.Frankfurt: Africa Magna, 2016, pp.109─120; D.Usai. A Picture of Prehistoric Sudan: The Mesolithic and Neolithic Periods.Oxford HandbooksOnline, Jun 2016 DOI:10.1093/oxfordhb/9780199935413.013.56; D.Usai,S.Salvatori, Archaeological research south of Omdurman. A Preliminary assessment on ceramic and lithic materials from 10-X-6 multi-stratified mound along the western bank of the White Nile in Central Sudan. Archeologie duNil Moyen, vol.10, 2006,pp.203─220; Donatella Usai, Lara Maritan, Gregorio DalSasso, Gilberto Artioli, Sandro Salvatori, Tina Jakob, Tiziana Salvia to. LatePleistocene/Early HoloceneEvidence of Prostatic Stones at Al Khiday Cemetery, Central Sudan. PLoS One, 2017; Neumann, K. Holocene vegetation of the Eastern Sahara: Charcoal from Prehistoric sites.” African Archaeological Review, 1989, vol.7, pp.97–116; Dal Sasso, G., Maritan, L., Salvatori, S., Mazzoli,C., and Artioli, G. Discriminating pottery production by image analysis: A case study of Mesolithic and Neolithic pottery from Al Khiday (Khartoum, Sudan). Journal of Archaeological Science, 2014, 46,pp.125–143; Madella, M., García-Granero, J. J., Out, W. A., Ryan, P., and Usai,D. Microbotanicalevidence of domestics cereals in Africa 7000 years ago. PLoSOne , 2014,vol.9(10): e110177.[5]Pohlhausen H. Das Wanderhirtentum und seine Vorstufen. A.Limbach, 1954.[6]Frank Hole : A Reassessment of the neolithic revolution, pp. 49-60.[7]湖南省文物考古研究所编著,《彭头山与八十垱》,北京:科学出版社,2006年;向安强,《中国稻作起源问题之检讨──兼抒长江中游起源说,《东南文化》,1995年第1期,页44—58;卫斯,《关于中国稻作起源地问题的再探讨──兼论中国稻作起源于长江中游说》,《中国农史》,1996年第3期,页5—17;张之恒,《长江中下游稻作农业的起源》,《农业考古》1998年第1期,页206—211;向安强,长江中游是中国稻作文化的发祥地》,《农业考古》,1998年第1期,页212—222;郭静云、郭立新,《论稻作萌生与成熟的时空问题》,《中国农史》,2014年第5期,页3—13;第6期3—13;郭立新、郭静云,《早期稻田遗存的类型及其社会相关性,《中国农史》,2016年第6期,页13—28。[8]辽宁省文物考古研究所,《查海新石器时代聚落遗址发掘报告》,北京:文物出版社 2012年。查海文化为驯化野猪的发祥地是笔者研究成果,拟另文再详细探讨。

被慈禧豢养的三名“枪手”,待遇颇高,却一生要坚守这三条规矩

在瑞士苏黎世瑞堡博物馆收藏有一幅慈禧太后的画作,画作名为《雪中梅竹图》,据传是慈禧在霜盖天气后,行至梅竹林即兴而作。这幅画当年被慈禧太后赠送给了外国公使,因为画技十分高超,所以被瑞士博物馆收藏至今。从这幅画像来看慈禧太后似乎是一个绘画高阶玩家,只不过当人们在故宫博物馆中看到另外两幅慈禧的画作时,却不禁心生疑问,为何这两幅画作与那副梅竹图相差如此之远,竟让人觉得全然不是出自一人之手。我要新鲜事2023-05-25 10:34:010000他是“胡八一”的真实原型 本是长沙土夫子 改行加入考古队

在《鬼吹灯之精绝古城》中,摸金校尉胡八一和王凯旋利用祖传的风水知识帮助考古专家寻龙探穴、掘墓开棺,为考古事业做出了巨大贡献。而现实中,也有一些盗墓贼金盆洗手,加入考古队,为保护文物、推进考古事业做出了贡献。我要新鲜事2023-05-17 21:13:140000刘基向朱元璋主动提出告老还乡,起因并非朱元璋狠,而是他推算了

刘基与朱元璋关系的变化本文作者倪方六朱元璋能打对各路对,定鼎天下,开国功臣多多,其中最特别的一位,当于刘基。朱元璋成大业初期,身边的谋臣不少。如朱升,就是很优秀的一位谋士。朱元璋在至正十六年(公元1356年)攻占南京城后,便采纳了朱升计谋,“高筑墙,广积粮,缓称王”。此计谋在六百年后仍管用,1960年代提出的——“深挖洞,广积粮,不称霸”,就是朱升思想翻新。我要新鲜事2023-05-26 17:29:440000蒋介石葬处称“蒋陵”,因他是一代王者,为何帝王墓要称“陵”?

中国人的坟墓概念本文作者倪方六寒食清明,正是上坟时。又逢3天休假,大家正好出去走走。坟是民间俗称,通称“墓”,民间的上坟就是就是扫墓的意思。墓是什么?就是人类死后处理自己遗体、遗物的空间,是一种丧葬风俗之产物,故考古学上多称“墓葬”。我要新鲜事2023-05-26 20:33:380000陕西历年全国十大考古新发现

#2021年度全国十大考古新发现#陕西在这三十多年中获十大考古的项目虽然没河南那么多,却也多达28项,屈居全国第二。如果说河南有郑州和洛阳这两个给力的地级市,那么陕西同样有西安和宝鸡这个地方霸者。如果我们细看陕西获得的十大的项目都是相当具有含金量且独具地域特色。我要新鲜事2023-05-29 09:53:590001