陈志华:文物建筑保护是一门专业

文物建筑保护是一门专业,它有自己独立完整的学科体系。在西方各国,只有获得专门资质执照的人才能从事文物建筑保护工作,其他的人,包括执业建筑师,都不被允许去维修文物建筑。正因为如此,一些大学成立了文物建筑保护专业,大一些的国家,如意大利、英国、美国、德国等等不用说了,就是一些小国家,如荷兰、比利时,也各自有好几个大学设立了文物建筑保护专业,在国际上还很有名气。建筑学的专业功课有不少是和文物建筑保护专业的功课相同或相近的,所以,建筑师只要再进修若干门文保专业的课程,相当于硕士的学历,便可以通过考试取得文物建筑保护师的资格。西方人把这个“补课”叫做给建筑师“洗脑筋”,因为它的作用主要是改变建筑师的专业性习惯观念和思维方式,它要树立的基本观念是:文物建筑的本质特性首先是文物,其次才是建筑,因此,一个专业建筑师并不当然就懂得文物建筑保护,他必须从头学习关于文物保护的基本原理和方法论。

文物建筑保护专业的课程包括很多方面的系统的知识,当然,必有一系列关于文物建筑保护基本理论的课程,这是整个专业的根本和出发点。

我们中国人这些年来很乐于引进西方东西,从麦当劳快餐到解构主义哲学,偏偏对这个文物建筑保护专业没有正常的兴趣,而我们却又常常以几千年文明史来炫耀。这说明,我们对文物建筑保护这件事多么地缺乏基本的认识,不少人到现在还不认识它是一门独立的科学。不重视基本学术的建设,不重视专业人才的培养,甚至没有建立系统化的专业文物建筑保护的政府机构。这是中国文化根本性的痼疾之一。

西方人最后建成这门科学倒也不很早,直到20世纪中叶才终成体系。但一旦这门科学成熟之后,就发挥了很大的作用,改变了文物建筑保护的整个面貌,而我们不少人却还在念叨“修旧如旧”这样模模糊糊的简单化口号。连北京的大房地产商也看到了中国文物建筑保护理论的薄弱,于是用肤浅的“人道主义”来抓文物建筑保护工作在理论上的软肋,甚至主张除故宫之外,整个北京城都可以拆光,好给他们的“开发”让出地盘。

西方文物建筑保护学科成熟的标志,是先后克服了英国浪漫主义文人的观念和法国建筑师的观念,这两种人曾是19世纪欧洲文物建筑保护的主要力量。浪漫主义诗人其实并不真正重视古建筑的保护,他们只是欣赏和歌颂老树之下、藤蔓丛中古代废墟的凄美。他们认为生死是天道之常,而残毁的废墟最能引起人们对这个天道之常的深情感慨。他们甚至伪造一些废墟,在“断壁残垣”中徘徊、凭吊,吟颂哀伤的诗歌。克服英国的这种浪漫主义的文物建筑保护观念是比较容易的,而克服法国建筑师们的文物建筑保护观念就足足用了一百多年的时间。

法国建筑师保护文物建筑的基本观念,主要是从感性的审美出发。为什么要保护文物建筑,他们的回答是:因为它们好看。体形好、轮廓好、比例好、层次好、品相好、细节也好,好就是好看,美。这个观念影响到他们“保护”文物建筑的方法:在修缮文物建筑的时候,可以采取措施使它更完美,或者把它固有的美展示出来,使它的美更便于欣赏。在城市改建的时候,把文物建筑当作“对景”、“艺术焦点”、“节点”,给它们布置“视线通廊”,把妨碍它们“亮出来”的“没有价值”的普通房子统统拆掉。这种做法的例子是巴黎圣母院的环境处理。为了把城市搞得比历史上的真实状态“更美”,他们会在里面增加或者减掉些什么。建筑师的这种对文物建筑价值最肤浅的认识,对文物建筑保护最片面的理解,却非常难以克服,只要人类还爱美,这种错误倾向便会存在,一再呈现出来。20世纪上半叶,英国建筑理论家勒沙比(W.R.Lethaby)愤慨地说:“建筑师脑袋里有一种荒唐的认识,以为艺术只不过是‘形’而没有‘质’。”我们的古建筑都被看作“风格”的外观而已。建筑师从教科书上学了些风格样式,便自以为有本事做出13世纪或14世纪的建筑外观来了,他们甚至会改造那些真正古代建筑的面貌来适应他们的风格。因此,到了20世纪中叶,西方人才真正痛切地认识到,一百年来,建筑师们给文物建筑造成了多大的伤害。

19世纪晚期,西方开始酝酿一种全新的文物建筑保护理论,向建筑师保护文物建筑的观念挑战,动摇了一些建筑师自以为当然懂得文物建筑保护这样的错误认识。

稍早一些,欧洲考古学勃兴,成果轰动一时。埃及、小亚细亚、西亚和克里特岛这些外国地区的建筑废墟证实了欧洲早期的历史。“建筑是历史信息可靠的携带者”、“建筑是历史的物证”,这种信念深入了人心。法国的浪漫主义作家雨果也说出了“建筑是石头的史书”这样的话。

稍晚一些,欧洲又兴起了社会学,学术界的兴趣向平常的社会现象转移,不再集中在古今帝王将相们的身上。在历史学界,20世纪初年,产生了年鉴学派,把社会学引进了史学,于是,向历史深处探索的面也拓宽了。就建筑遗产来说,就不再局限于教堂、宫殿、府邸等等艺术质量最高的纪念性建筑,对建筑遗产的评价也超越了艺术这个过去几乎唯一的指标,而渐渐趋向更多地注重“普通”古老建筑的社会历史意义。

在这种情况下,人们把各个层次、各个方面的建筑遗产主要看成了认识整个社会历史的实物见证。评价文物建筑的第一位指标是它的历史的真实性,它所携带的历史信息的数量和质量。所以,保护文物建筑和城市,第一重要的是保护它们真实的原生态,不许为了“美化”它们而使它们失真。

认识上有了这样的飞跃,文物建筑保护就逐步走向独立的学科。但建筑学的传统在这个领域内根深蒂固,因此,新生的文物建筑保护学一直到20世纪后半叶才在欧洲彻底战胜在这个领域里错位包办了一百多年的建筑学,从浅层次的感性唯美的认识提高到深层次的理性的认识。这时候,它已经充分完备了自己的理论体系、知识体系和方法论体系,也就是一个完整的学科体系。这之前,以感性审美为基础的文物建筑保护并没有形成过完整的理论体系和知识体系,它不可能做到这一点,因为它缺乏科学性。也就是从这个时候起,一般建筑师不再是“当然的”文物建筑保护师,他必须“洗脑筋”并且学习一套新的专业知识才能胜任文物建筑保护的工作。同样有意义的是,新的文物建筑保护理念大大扩大了文物建筑的内涵,从高艺术、高身价的“贵族”建筑扩大到了平常的建筑,文物保护界最重要的国际组织ICOMOS于1964年通过的《威尼斯宪章》基本建立了文物建筑保护的科学理念和方法论原则,1999年它通过了关于保护乡土建筑的《墨西哥宣言》,2003年,又正式倡议保护工业遗产。这样向着文物建筑保护的全面化和系统化的发展对人类文化遗产的保护有很重要的历史意义。

可惜,我们中国,许多人至今还没有全面理解20世纪下半叶国际上文物建筑保护理念和方法的重大变化。政府里没有从上到下完整的专业化的文物建筑保护的行政管理体系,学校里没有这方面的专业和课程,保护工作人员未经文物建筑保护专业学习,文物建筑管理职能到了县一级大都归毫不相干反而可能有错误认识的旅游、体育甚至卫生等部门来执行。有些地方的“一把手”弄不清也不想弄清文物建筑的价值在哪里,出于“政绩”的需要,声言凡不能供旅游开发的一切都没有保护的价值,而对旅游的认识又很低,局限于“拉动内需”,提供经济利益,不懂得“行万里路”和“读万卷书”一样,也是提高国民文化素质的重要教育事业。然而这些人却决定着文物建筑的命运。

可以说,我们的大部分文物建筑保护工作者的观念和方法都还停留在欧洲19世纪的水平上。因为我们被认为“当然”是文物建筑保护专家的中国建筑师中的一些人所受的教育重视的往往是建筑物的形式,既很片面又缺乏人文的深度,而且他们的职业主要的是做设计,因此他们中不少人不能理解文物建筑首先是历史文化的实物见证,原真性才是文物建筑价值的命根子,使用和审美价值虽然也很重要,但不是根本性的。我们的建筑师在文物保护工作中提出了“风貌保护”、“肌理保护”、“仿古保护”、“夺回故都风貌”这样的仅仅着眼于感性审美的理论主张,甚至把西方在万不得已情况下采用的只保文物建筑的外立面,而改掉内部的做法当作一种正规的“保护”方法。我们有些建筑师的认识比典型的19世纪欧洲建筑学大师对文物建筑和文物建筑保护的理解还更落后。也是因为对文物建筑价值的片面理解,在讨论历史文化古城保护的时候,一些建筑师提出了“微循环发展”、“有机更新”这类单纯着眼于发展和更新的主张来代替保护。有些“专家”非常轻率地判定某些有重要而丰富的历史文化信息而貌似普通平常的建筑“没有价值”、“可以拆除”,甚至连北京的皇城里都只有不足百分之七的古建筑值得保护。请设想一下,如果皇城百分之九十三以上的建筑都“有机更新”或“微循环改造”了,只剩下百分之六多一点的老房子,东一座,西一幢,找都难找到,那将是个什么局面呢?

这种错误的文物建筑价值观,还导致把所谓“布局完整”、“风格统一”的充斥了假古董的村子作为历史文化名村保护起来,混淆了是非,产生了很坏的导向效果。同样又是这种错误,导致了把北京琉璃厂和南池子的面目俱非的改造当作古都保护的样板,和当权者一起夸奖它们为古都改造的“新思路”。甚至北京的平安大道,用一些粗制滥造的仿清式建筑的零件碎片装饰一下,也叫做“保护古都风貌”。建筑师观念的另一种表现则是片面的功利思想,尤其当涉及民间居住建筑和公用建筑的时候,只关心使用价值,缺乏历史感,会把保护文物建筑和发展新城市人为地对立起来,而不是去化解它,连起码的保护意识都没有了。这时候他们便会成为急功近利的长官甚至唯利是图的开发商的帮手。有些建筑师由于职业习惯的限制,不能理解和接受关于文物建筑保护的基本原则,如可识别性、可逆性、最低程度干预等,他们喜欢“再现历史盛况”和“打造典型古代村落”等等,甚至宣扬“仿古建筑也是文物”的谬论,这时候,他们又会成为一些只图赚钱的旅游业者和GDP挂帅的长官的同盟军。

我们有些活跃在文物建筑保护工作中的建筑学专家,至今还把19世纪法国巴黎圣母院的维修和埃菲尔铁塔的建造当作成功的样板,拿来支持他们陈旧的把文物建筑“亮出来”的做法。他们忘记了这两件工作都完成在现代文物建筑保护科学成熟之前,正是在建筑师统治着文物建筑保护领域的时期,而思考这类问题,是不可以脱离它们当时的历史条件的。

以现在成熟了的文物建筑保护学的眼光来看,这两件工作都是失败的。

巴黎圣母院的维修者是巴黎美术学院建筑学教授Violet-le-Duc,他是当时文物建筑保护领域的舵把式。他把“美观”、“完整”放在真实性之上,对圣母院的外表做了过多的“见新”修饰,以致使它失去了许多岁月沧桑之感。在圣母院拉丁十字形的交点上方,他增建了一座本来没有的尖塔,认为“应该如此”。这些做法的错误在西方文物建筑保护学界已经是普通的认识。

更糟糕的是,为了“亮出”巴黎圣母院,“清除”了它周边古老的市民住宅,认为它们没有艺术价值,而且妨碍了充分展示巴黎圣母院的美。现在,圣母院矗立在广场上、塞纳河边,人们可以从四面八方去欣赏它,这是我们某些建筑学家最认为“成功”的。然而,从现在的文物建筑保护理念来说,这却是很大的错误。在欧洲的中世纪,教堂不但是神圣的,而且是亲切的,它屹立在教区住宅群中间,像母鸡护卫着雏鸡。教区的孩子出生了,到教堂去接受洗礼,获得名字;长大一点,参加教堂的唱诗班,在教堂主办的学校里读书;结婚了,到教堂去办喜事,事先还要把结婚申请贴在教堂门前张榜;他们每天随着教堂的钟声作息,礼拜天,准时到教堂去望弥撒,顺便和教区的老邻居叙谈一会儿,交流感情;有了烦心或者亏心的事,到教堂里去找神父倾诉,寻求解脱;生病了,到教堂去求医问药;临终前,向神父忏悔,领受涂油礼;死后,埋在教堂旁边的墓地里,永远听着教堂的钟声安息在教堂的影子之下。教堂和教区居民的关系如此亲密,教民终其一生,从灵魂到肉体,都受到教堂的庇护。这样的教堂,怎么可以把它周围教民的房舍拆光,剥夺它的生命力,孤零零地,仅仅作为一个建筑艺术品给人们欣赏?人们本来还可以从它获得关于中世纪丰富的社会、文化、生活各方面的知识。

在教民们普通平常或许有点儿简陋的住宅簇拥着的巴黎圣母院才能够感动人心。在环境中,和原生态的环境发生密切不可分离的关系,是文物建筑真实的存在,一种全面的社会历史文化性的存在,不仅仅是一幢杰出的建筑物孤独的存在。在这样的存在之中,文物建筑才有生命,才能最大限度地保有它的意义和价值。

是保留巴黎圣母院表面的风霜痕迹还是去掉它们,是让巴黎圣母院依旧没有中央尖塔还是给它添上?尤其重要的,是把巴黎圣母院孤立出来,还是保持它和教区建筑、教民生活的亲密关系,这是19世纪直到20世纪中叶建筑师式的对文物建筑保护的理解和当今专业化的对文物建筑保护的理解的原则区别。2005年ICOMOS在西安开会并且通过了《西安宣言》,重申了文物建筑和它原生态的环境不可分割的关系,这关系是保存文物建筑真实性的最重要条件之一。可是,我们不久前刚刚落成的布达拉宫广场,走的还是巴黎圣母院走过的老路。有些地方保护的历史伟人故居,也是把左邻右舍甚至整个村子全都拆得精光。其实,伟人幼小的时候,哪个没有吃过东家的糖,喝过西家的汤,受过乡邻们的关爱?那种落后的故居保护做法会在我们的文物建筑保护工作中造成永远不能挽救的损失。

我们应该尽早尽快地发展文物建筑保护的专业体系了,从学术到管理机构到人才培养的专业化。晚一天就会有一天的损失,我们已经损失不起了。

2005年

来源:《北窗杂记三集》

张忠培:聚落考古初论

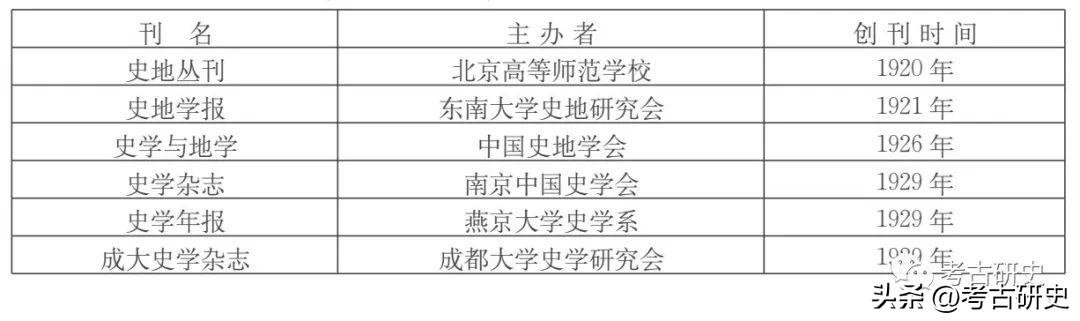

0000张越;叶建:近代学术期刊的出现与史学的变化

我要新鲜事2023-05-25 17:04:370004古代墓葬中发现星座 难道古人也相信?(古代星座)

古人们已经学会了观测星象,但并不一定相信星座。在我们人类的文明历史当中,墓葬都是人们研究历史,了解过去的一个重要方式,在很多的古墓当中都是记载着充足的古代人们的生活以及文化信仰等等,让我们在了解古代人的时候有了一些可以参照的资本,而且随着对于古代墓穴的研究我们可以发现,古代人所掌握的知识或许并不比现在除了科学之外的少很多。墓穴壁画我要新鲜事2023-04-22 22:00:440000民间恶搞新郎官的六大手段,哪一种都不好对付,伴郎的作用大了

民间婚礼中的“虐郎”风俗本文作者倪方六国庆节,是男女结婚、百年好合的佳期,祝天下有情人终成眷属!乘着国庆结婚喜庆,来说说婚礼趣事。婚礼现场最好热闹的,莫过于闹洞房。闹洞房是针对新娘子的,有针对新郎的节目么,当然有,那就是虐郎风俗。所谓虐郎,就是恶搞、戏弄、欺负新郎官,民间又称“难新郎官”、“烤姑爷”等。我要新鲜事2023-05-26 17:40:520001生物大爆发一共有几次?寒武纪首次出现多细胞生物

生物大爆发一共分为两次,其中最著名的就是寒武纪生物大爆发,其次就是奥陶纪生物大爆发。寒武纪生物大爆发的时候是在5.42亿年前-5.3亿年前,大量的物种在短时间内出现并且达到繁盛,比如在这一地层中发现了非常多的无脊椎动物化石。而奥陶纪大爆发则是一些叠层石生物消失,滤食性、海藻类等,海洋无脊椎动物在这时数量一度达到顶峰。生物大爆发一共有几次1.寒武纪生物大爆发我要新鲜事2023-05-10 18:28:180001